人才外流与人力资本积累:人才外流产生“正”的经济效应?

2010-10-19王德劲

王德劲

(广西财经学院数学与统计系,广西 南宁 530003)

人才外流与人力资本积累:人才外流产生“正”的经济效应?

王德劲

(广西财经学院数学与统计系,广西 南宁 530003)

Abstract:Brain drain and its effect on economic growth is a role problem which developing country focus on.We use Granger causality analysis in order to investigate the connection between brain drain and human capital.We find that brain drain has positive effect on human capital accumulation.Then this paper analyzes the transfer effect of change in study-abroad ration.

Key words:brain drain;brain gain;human capital accumulation; VAR model

人才外流及其经济影响是目前发展中国家所关注的重要问题。在VAR模型框架内,我们通过检验我国人力资本与出国留学生比率之间的Granger因果关系,并估计两者之间的传递函数模型,证实了人才外流促进人力资本积累的“正”经济效应的存在,并分析了出国留学比率变化对人力资本存量增长的传递效应。

人才外流;人才收益;人力资本积累;向量自回归模型

1 引言

发展中国家的人才外流(Brain Drain)问题在19世纪60年代后期开始受到关注。一些发达国家制定各种人才引进和激励政策,吸引了大批发展中国家的稀缺人才,而且专业技术人才从发展中国家向发达国家的移民,最近有加速的趋势[1]。

一般认为,人才外流对流出国的经济发展有极大的损害,但对发达国家的发展起到非常明显的促进作用,国际人才流动应当为世界经济不平衡的扩大、南方低发展国家的经济潜能的下降负主要责任[2]。但是,由于人才外流的有关分析缺乏可靠的、系统的数据,对技术劳动力移民及其经济影响的分析仅停留在理论上[3-6]。

到19世纪90年代中期,人才外流研究有了新的进展:人们逐步认识到,全球从极大的人才流动中受益,新的研究将注意力转向人才外流对输出国产生的“正”的影响上。这些正的经济影响包括:①高技术人才向发达国家的移民,为输出国的劳动者提供了一个正面的信号,可以促进其他人获取更多的教育,提高其人力资本投资和积累,从而可能促进经济增长;②移民可以通过国外社会网络和资源再分配获得一定的收益返回;③人才外流与回流,能促进知识和信息在发达国家与发展中国家之间更有效的流动,这有助于发展中国家的技术进步和贸易发展[1]。

一些学者建立了人才外流的理论分析模型,其结果都表明,与不允许移民的自给自足经济相比,移民增加了教育的吸引力,因而鼓励更多的人增加教育投入,发展中国家在人才外流后,其人力资本存量不仅不会减少,反而将增加,这将促进长期经济增长[7-8]。研究也证实了人才外流收益的存在[10-11]。

但是,也有学者质疑“人才外流正收益”的结论。Schiff M.(2005)认为有关人才外流收益的分析是不恰当的,因为在人才外流收益的模型中,设定了过多的不现实的假设[12]。如移民概率是外生的、仅有技术劳动者能够移民,非技术劳动者只能留在国内、不完全筛选等假设均不符合实际,因此可能最终导致输出国的人才损失而非收益。人才收益观点在实证方面也受到质疑。Faini R.(2002)的研究表明,没有证据支持人才外流引致教育增长的正效果存在,他应用50个国家的资料对入学率进行回归后发现,移民率与教育投资具有负的相关关系 (中等教育除外)[13]。Checchi(2007)的研究得到类似的结果[14]。

有关人才外流正收益的实证研究至少存在如下几个方面的缺陷:①实证研究所使用的大多是国家截面数据。由于发展中国家的大小、人口和经济规模等的不同,各国人才外流的经济影响也必将有巨大差异,因此国家截面数据得到的一般结论可能不适于某一特定国家。②实证研究中所用的人力资本指标不太合适。大多研究将各级教育水平的入学率作为人力资本的代表指标,而入学率作为人力资本流量的一个不完全代表,在人力资本理论的相关研究中早已经被放弃。一般认为,平均教育年数、教育成本和预期收入等指标是较为合适的人力资本代表指标。③计算的移民率指标不太合适。大多实证研究使用移民数与本国人口的比重来表示人才移民率,但是,实际移民中不仅包含技术工人,也包含部分非技术移民,还包括移民亲属、子女等,而且后者的比重有逐步增大的趋势[1]。

针对以上缺陷,本文采用多种人力资本代表指标,并对移民率指标进行修正,应用我国时间序列数据对人才外流促进教育投资的“正”收益的存在性进行实证检验和计量分析。

2 检验模型与数据

由于人才外流对教育投入的促进作用可能存在滞后效应,本文在向量自回归模型(VAR)框架下,应用Granger因果关系模型,检验高教育者移民概率与人力资本投资或人力资本积累存量之间的双向因果关系,并应用传递函数模型分析两者之间的相互影响机制。

本文选用教育投资成本和平均教育年数、各级学历人数比重(初中、高中和大专及以上)等进行分析,其中教育投资成本数据来自王德劲(2008)[15]、平均教育年数来自胡永远(2003)[16]、各级学历人数比重数据来自《建国五十五年统计资料汇编》。后两指标近几年数据根据 《中国统计年鉴2000—2008》中的6岁及6岁以上分教育程度人口人数的抽样数据计算得到。

由于大多数学者在考虑人才外流问题时,移民都是指受到高等教育,掌握专门技术的人才,在计算移民率时应当将非技术移民人数剔除。本文采用出国留学生人数作为技术移民人数,将其与我国各年的大学毕业生人数相比,得到高技术移民率的近似值(早年我国出国留学生中大多数为大学毕业生,近年有少部分中学生出国读书,对高技术移民率的计算误差将有所扩大),计算公式为:

其中,Pt为t年高技术移民率,EMt为t年出国留学人数,Gedut为t年大学毕业生人数。数据资料来自《建国五十五年统计资料汇编》、《中国统计年鉴2008》等,样本期为 1952—2008年。

3 模型结果与分析

3.1 Granger因果关系检验

Granger因果关系检验要求变量是平稳的,我们首先对人力资本和移民率指标进行平稳性的单位根检验,单位根检验采用Phillips-Perron方法,滞后阶数由Bartlett kernel定阶准则确定。经过平稳性检验,除了教育经费支出增长率为平稳序列,其他变量均为一阶差分平稳序列。

因此,我们对除了HC3之外的所有变量进行差分,得到各平稳序列。对人力资本指标和移民率指标进行Granger因果关系检验。

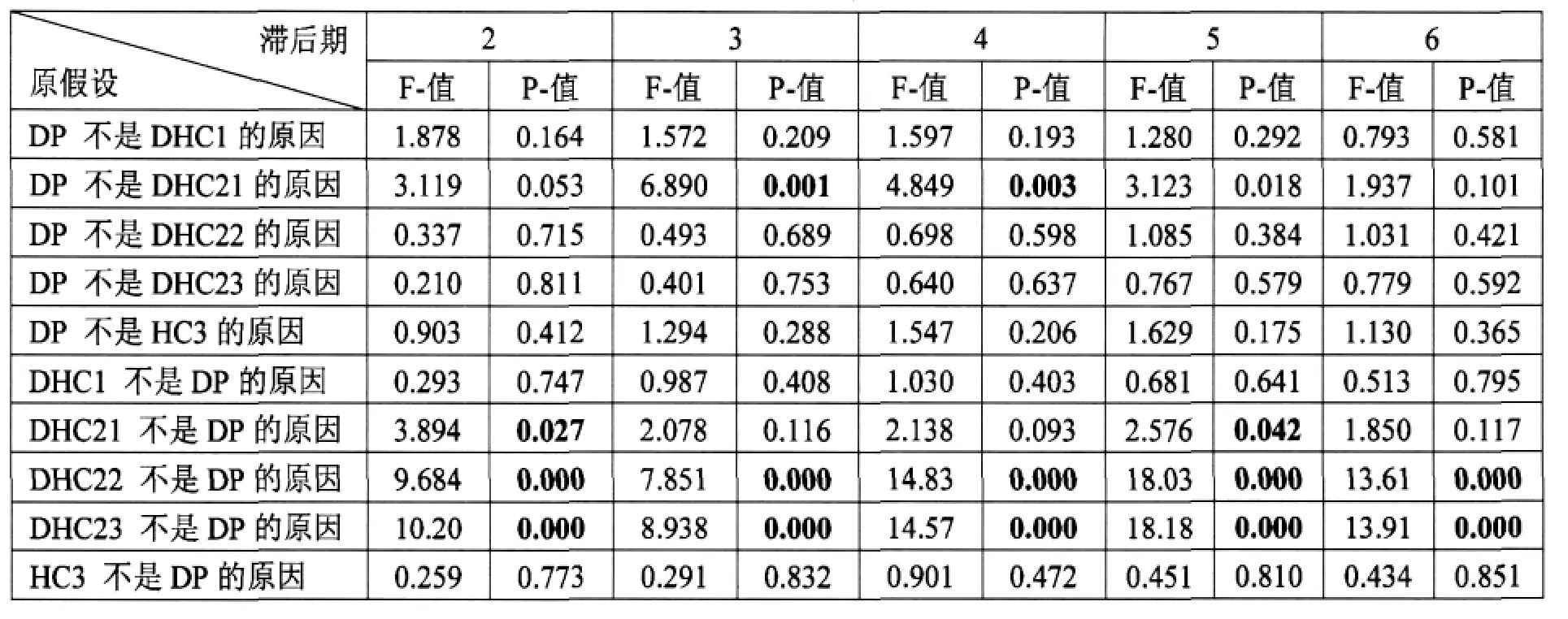

表1给出了检验结果,有如下结论:①在5%的显著水平下,移民率增长(DP)与大专及以上学历人数比重(DHC2)增长存在双向Granger因果关系;②在1%的显著水平下,移民率增长(DP)不是平均教育年数增加(DHC1)和教育经费增长(HC3)的原因,也不是初中和高中学历人数比重 (HC22、HC23)变化的原因;③在1%的显著水平下,初中和高中学历人数比重变化(DHC22、DHC23)是高技术移民率增长的原因。

表1 高技术移民率与人力资本指标的Granger因果关系检验:1952—2008年

从滞后阶数看,移民率增长(DP)的滞后3、4期对大专及以上人数比重增加(DHC21)有显著的促进作用,而大专及以上人数比重变化对移民率的反向作用为滞后2、5期,而初中和高中学历人数增长的各滞后期都对移民率产生影响。

通过Granger因果关系检验,可以看出,移民率增长确实引致了高级人力资本存量的增长,但对初级和中级人力资本存量的增长没有影响。这一证据支持 Stark 等(1997)、Mountford(1997);Vidal(1998)等人才外流“正影响”的理论推断,从一国的动态角度证实了人才外流引致人力资本积累增长收益的存在。

同时,我们可以看出,没有足够的证据支持移民率增长引致教育经费增长和平均教育年数的增长,这一结论正好与部分质疑“人才外流正收益”的结论相符。 在 Faini R.(2002)、Checchi(2007)的实证研究中,其采用的人力资本指标均为教育投入经费增长量。显然,教育经费支出很大程度上取决于一个国家的人口、经济发展水平和教育财政政策等众多因素,特别是将教育经费支出界定在财政预算教育支出时,移民率对其的影响可能非常弱。同样,虽然平均教育年数在分析人力资本与经济增长关系时,被认为是最为恰当的人力资本代表指标,为大多数学者所采用,但是,平均教育年数的增长却与高技术移民率的增长无关。因此,在分析高技术移民增长引致人力资本积累的“正”影响中,对人力资本指标的选择十分关键,不恰当的指标可能导致相反的结论。

将教育经费支出和平均教育年数作为人力资本代表指标分析移民的影响问题没有得到足够的证据支持,这表明在Stark(1997)等的移民经济影响模型中,将高技术移民定义为接受高等教育毕业的劳动者是合理的,部分学者对高技术移民促进人力资本积累“正”效应的质疑,缘于人力资本指标的不恰当使用。

3.2 VAR系统与传递函数

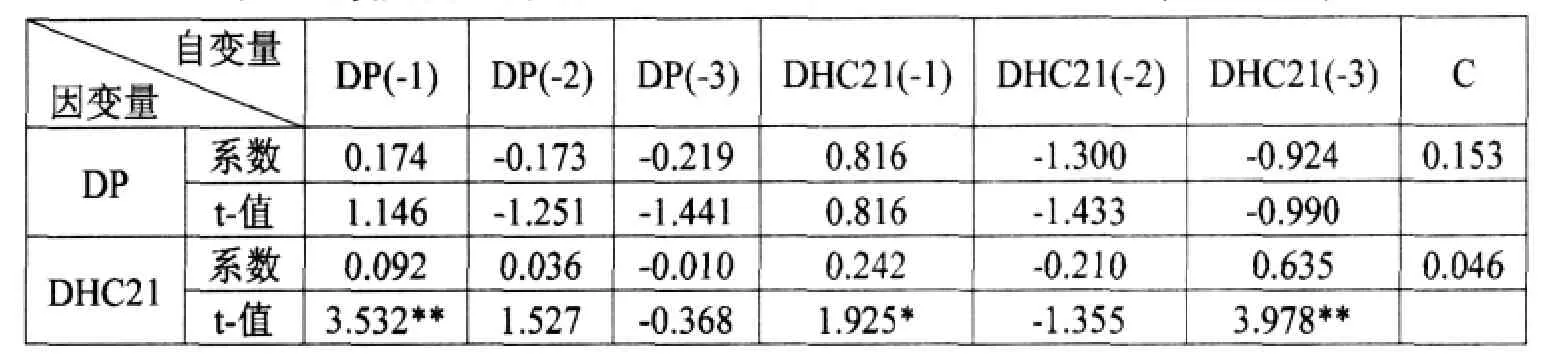

由于移民率增长与大专及以上学历人数比重增长之间存在双向Granger因果关系,因此可以建立和估计两者的稳定VAR系统。经过检验,滞后3阶的VAR系统是最合适的。

表2给出了两者之间的VAR系统。从系统可以看出:①人力资本存量增长滞后于移民率增长,人力资本存量的增长除了受本身滞后1、3期的显著影响外,还受到前一期移民率增长的显著影响;②滞后3期的VAR系统中,人力资本存量增长模型中的部分滞后期显著,而移民率模型中的各滞后期都不显著,虽然VAR模型对参数的显著性不太重视,但由此我们可以推测,人力资本存量增长子模型比移民率增长模型更稳定,移民率增长除了受人力资本存量增长的影响外,可能还受到其他重要变量的影响。

表2 高教育移民率增长与人力资本存量增长的VAR系统(滞后3阶)

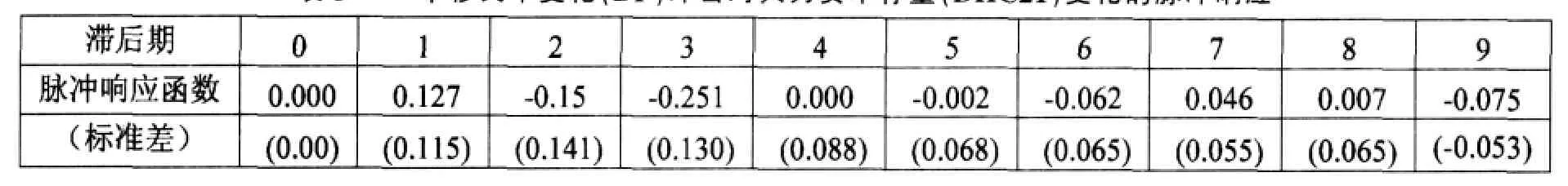

由于我们关注移民率变化对人力资本存量的影响,不考虑其他变量对人力资本存量的影响,因此我们仅考虑传递函数模型的前一部分。表3给出了移民率变化的一个冲击对人力资本存量的脉冲响应函数,从脉冲响应函数可以看出:①滞后3期之前,移民率冲击对人力资本存量有显著的影响,从滞后4期起,脉冲响应函数几乎收敛到0;②移民率变化对当期的人力资本存量几乎没有影响,对滞后一期的人力资本存量有显著的正的影响,但对滞后2、3期的影响都为负,因此,移民率变化对人力资本的促进作用表现为螺旋式上升。

移民率增长对不同层次人力资本的作用显著不同,而且,不同的经济条件和经济状况对移民率与人力资本投资和积累之间的关系有显著的影响,因此,在移民率促进人力资本积累的理论和实证分析中应考虑不同级别人力资本的差异及其对移民决策和移民效应的影响。在分析移民率的影响因素时,还应当结合当前的具体经济情况选择合理的分析指标。

表3 一个移民率变化(DP)冲击对人力资本存量(DHC21)变化的脉冲响应

4 结论

总结以上研究结果,得出以下结论。

第一,我国人才外流对其人力资本积累具有显著的促进作用,因此,对我国人才外流问题不必过于担忧。虽然目前国内学者中持“我国人才外流损失巨大”的观点占主导地位。如中国社会科学院发布的《2007年全球政治与安全报告》指出,在海外的中国内地专业技术人才估计超过了30万人,许多是受过良好教育的精英,中国现在是全世界人才外流最严重的国家,而且为此付出高昂的代价。在不考虑人力资本的正外部经济效应和国家教育投资损失,仅考虑劳动力和人力资本等生产要素流失所带来的经济损失时,郑道文(2005)估算出我国2002年国内生产总值因人才外流的损失为92.2亿元[17]。但本文应用Granger因果关系检验,证实了我国人才外流引致人力资本积累增长的“正”效应存在,这一乐观结论必将有益于对我国人才外流问题的正确思考。正如Stark(1997)指出,发展中国家的人才外流虽然导致了国内短期人力资本存量的减少,但是最终将刺激国内更多的人力资本投资,并最终将导致未来国内更多的高级人力资本存量增长。根据人力资本理论,人力资本存量外部性效应的发挥,存在一定“门槛”,当人力资本积累超过这一“门槛”值时,经济将出现“腾飞”,从而实现从落后到赶超的经济发展历程。因此,必须客观冷静地对待其严重程度或正、负面的双重影响[18]。

第二,人才外流对人力资本积累的促进作用存在一定的滞后效应,因此,制定人才政策应当具有计划性和前瞻性,充分考虑人才外流的经济影响。人才是经济社会发展的第一资源,是人力资源中能力和素质较高的劳动者。随着世界多极化、经济全球化的深入发展,科技进步日新月异,知识经济方兴未艾,加快人才发展规划设计、加快人才建设是在激烈的国际竞争中赢得主动的重大战略选择,是在高科技上赶超世界先进水平的不可缺少的战略部署,是我国实现由人力资源大国向人才强国的转变的必由之路。人才外流对人力资本积累的促进作用,在不同的国家或地区、不同时期具有不同的特征。加快人才发展体制机制改革和政策创新,扩大对外开放,开发利用国内、国际两种人才资源,以高层次人才、高技能人才为重点统筹推进各类人才队伍建设,为实现全面建设小康社会奋斗目标提供坚强的人才保证和广泛的智力支持。

第三,促进人力资本积累只是人才外流的“正”的经济效应的一个方面,对人才外流的经济影响问题还应当进行系统的评价、监测和预警。由于人才外流损失和收益在不同国家之间存在巨大的差异,其净损益的大小取决于其特定的经济条件和经济发展阶段。可以预见,在未来很长一段时期,人才外流损失和收益的争论仍将继续,新的证据有待发现。目前,我国对人才外流的经济影响进行定量测度和综合评价的系统研究还比较少见。人才外流对我国的经济影响究竟有多大?应如何制定和充分利用各种人才开发和管理政策,提高人力资本积累速度和人才使用效率,发挥人才外流的“正”面影响,消除其“负”面影响?要获得此类问题的满意答复,需要对我国人才外流及其经济影响进行准确测度,以实现对我国人才外流经济影响的合理评价、监测和预警。

[1] Brzozowski J.,Brain Waste.Educational investments and growth in transitional countries [A].Collection of Papers Presented at the Conference Migration and Development[C].Ostrava: 2007,9.

[2] Bhagwati,Hamada.The brain drain,international integration of markets for professionals and unemployment:a theoretical analysis[J].Journal of Development Economics,1974,(1): 19-42.

[3] Giannoccolo P.The Brain Drain.A Survey of Literature [R].Working Paper No.526,Dipartim-ento di Scienze Economiche di Bologna,2006.

[4] Docquier F.,Rapoport H.Skilled Migration:the Perspective of Developing Countries[R].IZA DP,2006,No.2873.

[5] Stark O.,Fan S.The brain drain, ‘educated unemployment’,human capital and economic betterment [J].Economics of Transition,2007, 15(4).

[6] Haque N.U.,Kim S J.Human capital flight:impact of migration on income and growth[R].IMF Staff Papers,1995,42(3).

[7] Stark,Helmenstein C.,Prskawetz A.A brain gain with a brain drain[J].Economic Letters,1997,(55).

[8] Mountford A.Can a brain drain be good for growth in the source economy?[J].Journal of Development Economics,1997,(53).

[9] Vidal J.The effect of emigration on human capital formation[J].Journal of Population Economics,1998,(11).

[10] Beine.Brain drain and economic growth:theory and evidence[J].Journal of Development Economics,2001,(64): 275-289.

[11] Brücker.Does Migration Trigger Human Capital Investment?[R].2008,IAB Nürnberg.

[12] Schiff M.Brain Gain:Claims about Its Size and Impact on Welfare and Growth Are Greatly Exaggerated[R].IZA DP,2005,No.1599.

[13] Faini R.Migration,Remittances and Growth[R].Brescia,2002.

[14] Checci D.,De Simone G.,Faini R.Skilled Migration,FDI and Human Capital Investment[R].IZA DP,2007,No.2795.

[15] 王德劲.基于成本的中国人力资本测算[J].统计与信息论坛,2008,(1):22-28.

[16] 胡永远.人力资本与经济增长:一个实证研究[J].经济科学,2003,(1):54-60.

[17]郑道文.人力资本外流与经济增长——对人才外流损失的计量分析[J].中南财经政法大学学报,2005,(5):41-45.

[18] 李宝元.人力资本国际流动力与中国人才外流危机[J].财经问题研究,2009,(5):106-111.

(责任编辑 胡琼静)

Brain Drain and Human Capital Accumulation Economic Effect?

Wang DeJin

(Department of Mathematics and Statistics,GuangXi University of Finance and Economics,Nanning 530003,China)

G316

A

2010-04-09

王德劲(1970-),男,湖北通山人,经济学博士,副教授;研究方向:宏观经济统计、科技统计等。