制度变迁视角下的凉山州民营经济发展研究

2010-10-17西昌学院董洪清

西昌学院 董洪清

凉山州位于四川省西南部,是全国最大的彝族聚居区。由于受到历史因素的影响,其经济基础极为薄弱,民营经济发展存在较大问题。当然,对于如何解决凉山州民营经济的发展这一问题,笔者认为,首先认识引起该地区民营经济发展严重滞后的根本原因更为迫切。

1 凉山州民营经济发展状况

改革开放以来,凉山州也面临着经济发展的机遇,经济、政治以及传统文化等社会各个层面发生了巨大变化。尽管凉山州经济已获得较大发展,但其经济结构和经济发展潜力仍存在问题,尤其在民营经济发展方面,存在着较大问题,见表1和表2。

表1 凉山州民营经济发展状况

注:(1)表中数据根据《凉山州统计年鉴》(各年度)的数据整理得出;其中*数据来自凉山州统计局补充资料。(2)根据凉山州统计局统计口径,民营经济包括个体工商户、私营企业、外商企业和港澳台企业。

从表1可以看出,凉山州民营经济发展呈总体增长趋势,这反映出国家制度环境的改变(从计划经济向市场经济转变)对各地区民营经济发展的影响,使得凉山州稳步向市场经济推进,从而使经济基础薄弱的状况有较大改善。当然,正因为凉山州经济基础薄弱,更应该看到民营经济发展过程中存在的问题,这可以用民营经济增加值占GDP比重这一指标来反映,见表2。

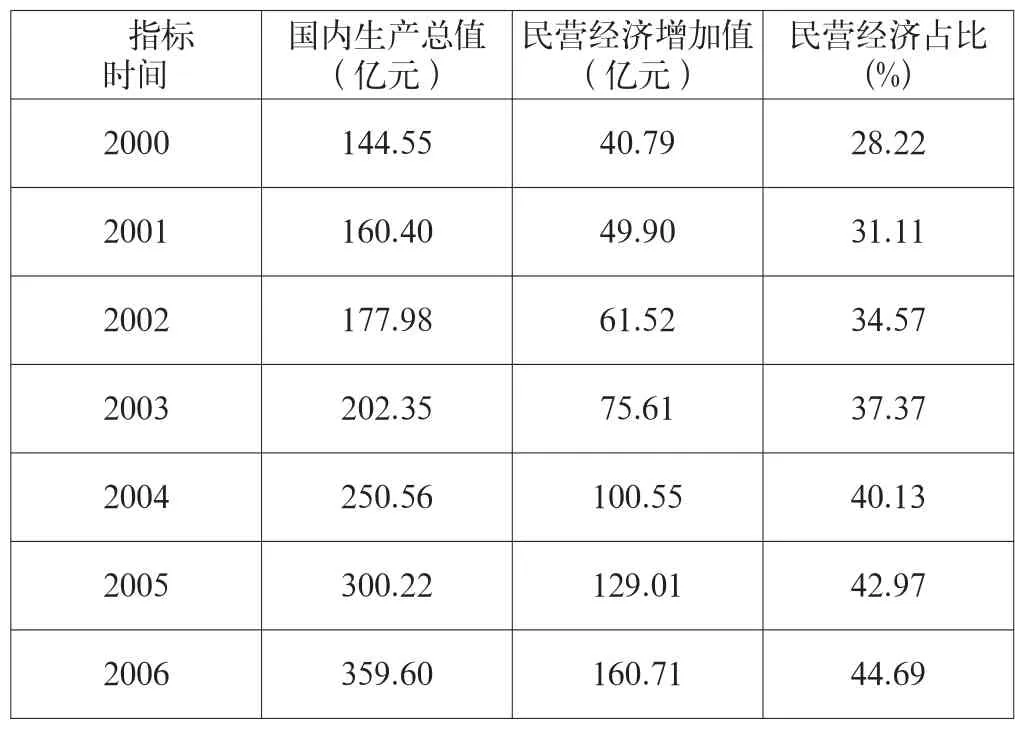

从表2可以看出,民营经济占GDP的比重呈逐年增长的趋势。但如果从另外一个侧面,本文发现,虽然凉山州民营经济呈总体增长趋势,但在整个凉山州经济结构中所占的比重是比较低的。换言之,凉山州国有经济在GDP中的比重已超过50%,这意味着,凉山州政府的偏好将收敛于国有经济的发展。这主要是由于,建国以来中国将大部分国有企业布局在自然资源较为丰富的中西部地区。长期以来,国有企业给中西部地方政府带来较大的直接利益(主要体现在税收上),尽管中国对国有企业进行深入改制,但在中西部地区,国有企业给当地政府带来较大的直接利益这种现象仍未得到根本扭转,所以,中西部地方政府在发展民营经济方面仍然趋于思想观念保守的状态,这也是中西部地区民营经济发展远远落后于东部地区的重要原因所在。目前,投资达180多亿元的攀钢(国有企业)西昌钒钛钢铁基地工程已在西昌经久破土动工[1],这种现象恰好论证了本文的研究。

表2 凉山州民营经济增加值占GDP比重

正因为凉山州政府的偏好收敛于国有经济,从而导致凉山州地区的制度安排偏向于国有经济,所以在政策的导向和实施过程中,对民营经济的发展和壮大是极为不利的,这便是凉山州民营经济发展严重滞后的根本原因所在。

2 凉山州民营经济发展新思路——制度安排

从以上分析可以发现,凉山州民营经济发展的新思路很自然地应该表现为改进制度安排。当然,凉山州整个社会制度安排要作一个很大改进,目前还有相当大的难度,这主要是由于凉山州是一个从奴隶社会直接过渡到社会主义社会的地区。家支制度是凉山彝族极具特色的传统文化,家支是以父系血缘为纽带的家族联合体,它是以父子联名的谱系为链条贯穿起来的。[2]。由于历史和文化因素,使得凉山州经济基础极为薄弱。因此,针对这种状况,凉山州民营经济发展应采取“强政府+弱市场”[3]发展模式,即政府通过强制性制度变迁[4],改进制度安排,为整个凉山州地区民营经济发展营造较为宽松、公平和合理的市场环境,主要体现在以下几个层面:

2.1 相互信任

彝族族群和汉族族群的发展历史存在较大差异,所以当两个族群生活在一个环境中,民族传统、观念和认同感等意识形态会发生碰撞,这种状况反映在当今凉山社会市场经济发展中便表现为相互信任的问题。总体上讲,彝族族群和汉族族群之间存在较为严重的信任风险问题,这反映在彝族企业家和汉族企业家的行为上:在雇用劳动者这个问题上,似乎彝族企业家和汉族企业家都表现出惊人的一致趋同行为,即都愿意雇用本族群的人员。

当然,存在这种现象有其根本原因。彝族企业家主要是受到家支文化的影响,当家支中的一个成员发展成为成功的企业家之后,他将面临支援家支的道德义务,从而使彝族企业家在雇工问题上优先考虑本家支人员。而汉族企业家由于从外地移民而来,考虑到地缘以及彝族酒文化等历史传统因素(汉族对彝族的负面评价之一:喝酒太多,酒后好斗;文化程度低而且懒惰[5],他们表现出不愿意雇用彝族人员的情绪。这种现象对于凉山社会民族之间的融合以及凉山州的长远发展是极为不利的,因此,政府应根据这种现象,做出关于规避信任风险的制度安排。

2.2 族群融合

在少数民族区域,民族之间的融合极为重要,它在经济上表现出效率的提高。在民族融合问题上,彝族企业家扮演着重要的角色,其身份具有二重性:首先,彝族企业家具有家支的身份,对本家支人员的行为将产生重要影响。其次,彝族企业家作为一个经济实体,在面对强劲的外来汉族企业家的激烈竞争时,出于共同的经济利益考量,他们之间往往能够突破各相互独立的家支的界限,而代之以民族的认同,从而使彝族族群内部表现出空前的团结。应该说,彝族企业家在协调各家支之间的关系方面起着重要的作用。那么,现在关键的问题是,如何协调彝族企业家和汉族企业家之间的关系。凉山州政府采取了较好的制度安排,即成立企业家协会,让彝族企业家和汉族企业家共同参与其中,并定期开展交流,逐步实现二者之间的融合。通过企业家协会这一制度安排,彝族企业家和汉族企业家能够实现初步的融合,然后再依托彝族企业家二重身份的功能,最终实现两个族群的融合。

但这种制度安排在实施的过程中遇到了较大的阻力,在托马斯·海贝勒的调查中发现, “两个企业家群体中的大部分人都认为,一个自治的、非政府的企业家组织是必需的,几乎三分之一的受访者都支持按民族界线来区分这种协会(一个彝族企业家协会,一个汉族企业家协会)”[5]。尽管这种想法是出于各自族群利益的考量,但这并不利于两个族群之间的融合,这也从侧面方反映出,在凉山社会诱致性制度变迁[4]并不能从根本上解决相关的问题,因此,政府还得通过强制性制度变迁,继续推进企业家协会这一制度安排。

2.3 融资制度

民营经济一个较大的发展瓶颈是融资难。当然,融资难有两方面的原因,一方面是由于金融制度的不完善;而另一方面则表现为民营企业规模和信誉问题。后者在凉山州表现得尤为突出。由于考虑到彝族历史因素以及彝族企业发展模式问题,银行往往很少向彝族企业家发放贷款,而这又造成了彝族企业难以发展壮大的恶性循环。

2.4 公平机制

地缘是一种重要的资源,在这一点上,与汉族企业家相比较,彝族企业家占据较大优势。在托马斯·海贝勒的调查中发现,几乎一半的彝族企业家都是党员,他们与官员的关系要好于汉族企业家,这种关系使他们拥有通向不同关系网络的权力,所以通过这些关系能够使问题得到迅速解决。

3 结语

通过以上分析,本文可以得出以下两个结论:

(1)民营经济在一个地区经济发展中占据很重要的地位,但在凉山州,由于受历史和利益的影响,政府的偏好仍收敛于国有经济的发展,从而使制度安排倾向于国有经济的发展,这是目前凉山州民营经济发展严重滞后的一个主要原因。

(2)考虑到特殊的环境,由于诱致性制度变迁并不能从根本上解决问题,因此,凉山州仍主要实行强制性制度变迁。在面对彝族企业家和汉族企业家在相互信任、族群融合、融资制度以及公平机制等方面的制度需求,政府更应该通过强制性制度变迁,来改进制度安排。

总之,民营经济发展是整个凉山州经济进一步发展的突破口,而凉山州经济发展对于西南大开发具有重要意义,这在费孝通老先生提出的西南大开发设想——“一点一线一面”——的研究中得到了印证,也就是重建历史上的“南方丝绸之路”[6]。所以,凉山州政府应清楚地看到,凉山州经济发展不仅有利于彝族族群的发展,而且对于整个西南地区经济的发展具有重要战略意义。

[1]李友明,陈曦,吴靖平.张支铁在攀钢西昌新基地规划厂址调研[N].凉山日报,2007.

[2]吉合蔡华.凉山彝族风情[M].四川:巴蜀书社,2005.

[3]陈文理.地方政府管理模式的制度创新及其作用—珠江三角洲模式苏南模式和温州模式的比较[J].武汉大学学报,2005.

[4]林毅夫.关于制度变迁的经济学理论.诱致性变迁与强制性变迁[A].上海:三联书店上海分店,1991.

[5]托马斯·海贝勒.中国的民族企业家与民族认同——以凉山彝族为个案的分析[J].民族研究,2007.

[6]费孝通.边区民族社会经济发展思考[J].北京大学学报,1993.