自然灾害对偏远落后地区经济生活的影响

——从《米脂县杨家沟调查》看1923-1932年陕北地区的经济生活

2010-10-16王颖

王 颖

(商丘师范学院 历史学与社会学系,河南 商丘 476000)

自然灾害对偏远落后地区经济生活的影响

——从《米脂县杨家沟调查》看1923-1932年陕北地区的经济生活

王 颖

(商丘师范学院 历史学与社会学系,河南 商丘 476000)

自然灾害是对人类生活环境的重大考验,尤其对于环境恶劣、偏远落后的地区来说,本就艰难的经济生活,在重大自然灾害面前,所受影响更大.十九世纪二三十年代陕北地区自然灾害严重,由于粮食歉收、绝收,农民生活困难,各种生产力资源受到破坏,出现价格剪刀差,土地更为集中,租佃关系更为紧密.

自然灾害;陕北;经济生活

众所周知,1928-1930年华北、西北地区发生了严重的自然灾害,而学术界对这次灾害的研究也颇多,但大多是对于豫陕甘整体灾害和救灾的整体研究,很少分开具体的研究,而郑磊对于此次灾害对关中地区影响的研究也已比较细致①,但是他关注的关中地区出于政治的中心区域,社会生产比较发达,而且社会救济也相对充裕.但是处于边缘地区的陕北则未见研究,我们应该看到这次灾害在陕北地区的表现极为严重.陕北地区在地域和政治上具有双重的边缘性,生产也极为落后,不同于“关中无地主”的想象,其土地和生产资料大量集中于地主的手中,所以在灾荒之年他们的经济生活大受影响.

《米脂县杨家沟调查》是中国共产党延安农村工作调查团在1942年对陕北米脂县一个偏远山村所作的一次调查,着重调查了该村马姓地主集团的情况,尤其是马维新一家的情况.内容涉及马维新一家自1912~1941年近30年间租佃、借贷、合伙经营等历年收入和支出的详细资料,本文拟着重依此就灾荒对陕北社会经济生活的影响作以探析.

1 粮食歉收、绝收,农民生活困难

陕北本就是一个农业极为落后的地区,即使是平常年份,有些县仍需要从山西运来粮食以维持生计,一遇荒年则更不用说,粮食更加不够食用.

此次旱灾,陕北地区从1923年就开始在三边地区蔓延,灾害最直接的影响就是粮食的歉收,甚至绝收.靖边县“连荒五载,十七年更甚于前,全年未得透雨,野无青草,室如悬罄,田苗尽槁,颗粒未收”[1].其他地区,虽然没有该县受灾严重,但是自民国十七年开始,陕北各县都陷入了灾荒.府谷县至十九年二月,“全县无收成者有二百七十一村,一二分收成者一百余村”[2].南泥湾一户人家,1929年种麦时撒种3石6斗,却只收了3斗麦[3].这种情况各县都有出现,可见整个陕北地区陷入了灾害连连的粮食恐慌之中.

在杨家沟调查中,记载了马润瀛的“伙则帐”,这里灾荒年份有各种主要农作物的产量(见表1).我们可以看到旱灾最为严重的1928和1929年农作物的产量是远远不能与其他年份相比的,根本无法维持家庭生活.当然,1930年的粮食产量已经开始增长,达到了近几年的高峰.这也只是说明旱灾对该地的影响已经较小,生产已经逐渐恢复,但是1931年又出现了回落.据本人所见,这是旱灾的衍生灾害——鼠疫影响的结果,1928年鼠疫自安定、横山起,日益扩大,到1930年已蔓延至米脂、靖边、葭县、绥德等县[4],而1931年鼠疫继续,对米脂县民众的生产就造成了损失,并影响着民众的生活.可见,这次灾害并不是在各地都一直极为严重,期间也有所回转,但是总体而言,对社会生产和人民生活都造成了巨大影响.赈务会在清涧县的调查中言,“自民国十六年夏间,雨泽衍期,秋禾歉收,所幸前数年,犹有余粟,虽遭薄歉,粮价未见大涨,一般贫民,可赖糠秕充饥,尚不至流离失所,至十七年夏禾只收二成,鵠形菜色,民不聊生”[5].可见,粮食丰歉直接影响人民的生活,歉收的灾年,人民生活质量直接下降.

2 各种生产力资源被破坏,出现价格剪刀差

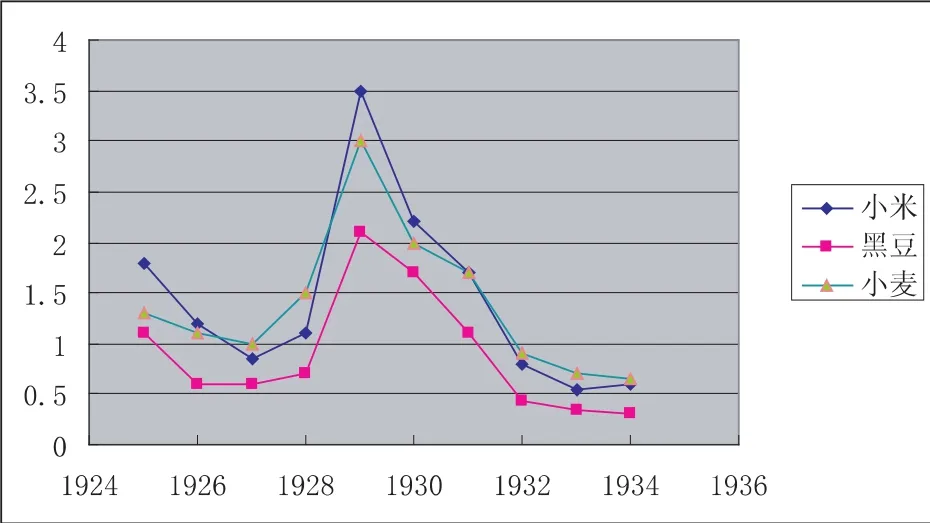

粮食产量的大大减少,相应地其价格就飞速上升.受灾不是很严重的延长县十九年二月的粮价,“小麦每斗价洋九元,谷子价洋六元,糜子价洋七元,较丰年增加十倍之多.”[6]另外,在杨家沟调查中我们也可以看到粮价的波动.(见图1)1929和1930年各种粮食的价格明显高于其他年份,而1932-1934年的粮食价格则又低于前面的时期.灾荒时期昂贵的粮食价格,使得灾民的生活极为艰难.人民只能卖掉一切值钱的东西,以换取所需粮食.

而且灾害本身造成的房屋、牲畜等的损失严重的损失,也加重了农民生产和生活的困难.据延安地区志记载,民国二十一年(1932)春末夏初,洛川县西北风狂作,树枝折坏,瓦房倒塌,禾苗干枯,颗粒无收.[7]而这也使得农民为了生计而卖掉或者屠杀生产所需的牲畜耕牛、驴子等,这样的生产工具、生产资料被破坏是无法避免的,更为严重时甚至要“剥树皮,嚙草根,杀牛,宰驴,捕鼠,食犬,暂救燃眉”[8].

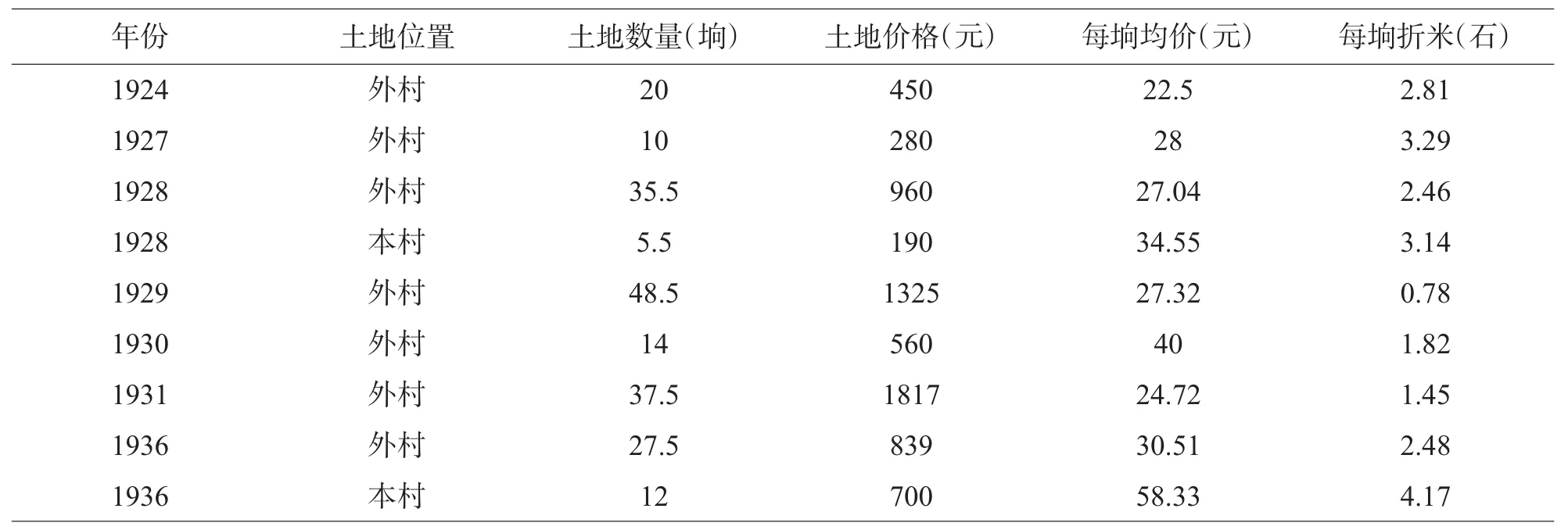

但是,与粮食价格的不断上涨相反,灾荒时期的其他物品价格却极为低廉,出现了价格的剪刀差.据大公报记载,1928年,毛驴七元买三匹,羊肉百文买一斤,许多村民更将整根的房梁、椽木锯成几段,当燃料廉价出售.[9]陕北更是如此,作为命根子的土地此时却是灾民换取粮食的手段,缺粮的灾民将自己的土地出卖或者典当给地主,但是换取到的却只是少之又少的粮食.在杨家沟调查中我们可以看到粮价的变化(见表2),灾害最重的1929年每垧外村土地仅可换取0.78石米,甚至没有平常年份的1/4.农民大量丧失作为生产对象的土地,当然对其生产的积极性是一种极大的打击.另外,土地价格的高低不仅决定于土地的质量好坏,也与供求的多寡和所在地有关.灾荒年间土地大面积荒芜,有利于地主的大量买进.当然,这里我们应该看到无论是灾荒还是正常年份,本村的土地对于杨家沟的地主来说更有吸引力.在他们占绝对主导的本村,仅有的少量剩余土地的买进,可以使他们更好地操纵整个村庄的经济和政治,因此,杨家沟本村土地的价格基本都要比外村的高.

图1 1925-1934年米脂县杨家沟粮食价格变化示意图

表2 米脂县杨家沟历年土地价格变化表

同样,应为社会中最珍贵的人在此时也成了可以买卖的东西,其价格同样极为低廉.1929年横山县斗米银5元,而人的价格则不超过50元,后来因官府和绅士收取五分之二卖人税,实际人价每名低至30元[10].卖掉一个人,也就换来6斗米,一家人的生计维持不了几天.而十来岁的女孩卖给人家做童养媳仅需一斗米[11],仅比一匹毛驴的价格稍稍多了一点而已.这些就造成了人口的大量流失,使生产大量缺乏最为重要的劳动力,给社会经济的恢复造成了极大的困难.

因此,社会生产所需的生产工具、生产对象和劳动力,在此次灾害中都受到了巨大的打击,这对当地的生产恢复是极为不利的.

3 土地更为集中,租佃关系更为紧密

粮食的歉收使农民大量卖掉土地以换取食物,于是越是饥荒的年份,地主买地就越多.这当然与土地价格的低廉有关.如上表所见,与前后几年相比,杨家沟大地主马维新在灾荒最为严重的1928-1931年买地最为集中,而与此相对应,这几年的土地所折米价也最为低廉.他在1928、1929、1931这三年所买的土地就达121.5垧,远远高于其他年份.而这仅是米脂县的一例,陕北各县的地主都是如此,这就造成了土地的大量高度集中.

同样,典地也加速了土地的集中.1929、1930年,马维新分别在外村典地32、88亩,而其价格则分别为每垧0.47、1.01石米.[12]可见,饥荒年份典地所需更少,但是这种连年的灾荒使大批灾民根本无力赎回,这些土地一大部分仍是要落入地主手中的.

灾荒时,有地的农民大量出售土地,使得土地大量集中到地主手中.而无地的佃农此时则更加依赖地主,租佃关系更为紧密.同样是马维新的情况,在灾荒的1928-1931年,虽然由于客观原因,他没有收获应有的租额,但是佃农的租额是不断累计的,甚至属于歉收的1928年的租额(每垧3.18斗)竟比平常年份的1927年(每垧3.17斗)还要高,而且有不断上升的趋势.[13]P91可见,灾年佃农不仅不能减少租额,反而被变本加厉地迫害,地主将自己的损失变相地加到了佃农身上,当然会使得租佃关系不断紧密.

总之,此次灾荒使得陕北经济遭受了巨大的损失,尤其是对处于社会最底层的农民来说,他们不仅丧失了自己的财产,而且还要负担地主的损失,生活极为艰辛.无怪乎,米脂县有“米价过串,人要死一半”的民谣,它生动形象地显示了经济与人民生活的关系.

自然灾害所引发的生态环境变迁对农村社会经济结构、经济生活造成极大的影响.尤其是旱灾这种积聚性的灾害,直接导致农村地权关系的变迁,经济结构的调整.同样是此次灾荒造成了人口的大量流失,在陕西的影响也是不尽相同的.关中地区的人地关系出现了恶性宽松的局面,直接导致了关中地区的自耕农社会,也就是所谓“关中无地主”的关中模式.而且在政府的救济和干预之下,关中地区的生产也得到了迅速的恢复,形成了小麦和棉花并重的种植局面.陕北地区则由于地域和政治上的双重偏远性,继续着传统的经济,而且由于灾害造成了土地更为集中,租佃关系更为紧密,陕北社会的土地大地主所有更为明显.

当然,陕北地区处于半干旱的黄土高原地区,农村生态环境恶劣,不仅意味着农业生产的大环境随之恶劣;而且水土流失严重,生产资源数量少、质量差,如森林和灌木稀少、耕地量少且土地贫瘠.这些必然造成土地的单位产出量低,农业总产量也是低水平的.因此该地区的贫困人口不仅缺少粮食,其生产资料诸如肥料、土地也十分的缺乏,这样直接导致其更多砍伐林木和灌木甚至草木.因此本就十分脏弱的生产生存环境更加脆弱,形成了灾害——贫困一—更大灾害的恶性循环.在这种生态环境恶劣的地区,陕北地区经济与自然环境的关系就更为密切.

注 释:

①郑磊.1928——1930年旱灾后关中地区种植结构之变迁.中国农史,2001(3);民国时期关中地区生态环境与社会经济结构变迁 (1928-1949).中国经济史研究,2001(3);鸦片种植与饥荒问题——以民国时期关中地区为个案研究.中国社会经济史研究,2002(2);20世纪中期关中地区的土地问题——以高陵县通远乡为例.中国农史,2003(1).

〔1〕2〕〔5〕〔6〕〔8〕陕西赈务汇刊.灾情与赈务.

〔3〕艾芳.天祸[M]北京:中国文史出版社,2004.59.

〔4〕本书编委会.陕西历史自然灾害简要纪实[M]北京:气象出版社,2002.

〔7〕延安地方志编纂委员会.延安地区志[M]西安:西安出版社,2000.

〔9〕大公报[N].1928-11-1.

〔10〕袁德新.陕北社会状况一瞥(续)[D].新陕西月刊,1932(1).

〔11〕史书博.陕北历史上的一次大灾难[D].榆林文史,(第一辑).

〔12〕〔13〕延安调查团.米脂县杨家沟调查[M]北京:人民出版社,1980.

X43

A

1673-260X(2010)06-0116-03