中国经济系统物质减量化与经济增长的关联分析*

2010-09-28王亚菲

王亚菲 余

(中央财经大学统计学院,北京 100081)

中国经济系统物质减量化与经济增长的关联分析*

(中央财经大学统计学院,北京 100081)

资源紧缺已经成为制约中国经济迅速发展的瓶颈,“物质减量化”是从根本解决这一问题的关键。本文以欧盟物质流核算指标为基础,对中国1981-2008年的物质投入量与经济增长水平的关联程度进行了分析,并拟合了环境库兹涅茨曲线。结果表明,在1981-2008年间,中国单位经济增长所需的物质量在减少,实现了相对物质减量化,且减量化的速度于2005年后开始逐年加快。但中国的物质消耗总量仍在逐年增加,并没有出现绝对物质减量的趋势,中国经济仍然承受着巨大的环境压力。最后,本文根据测算结果提出了相关建议,认为应制定输入方政策,直接预防污染的发生,给予人们自发提高物质利用效率的激励;污染物排放标准的设定需着眼于整个经济系统;中国应关注隐流对环境造成的巨大压力;发展循环经济核算账户、提高人们对物质减量化的认识、推动中国对经济系统物质流核算及物质减量化的研究;物质流核算把经济系统作为“黑箱”模型,在未来应结合其他方法对物质流出现变化的原因作进一步研究。

经济系统物质流核算;物质减量化;关联分析;环境库兹涅茨曲线

“物质减量化(Dematerialization)”是建立于整个经济系统的吞吐量上,指经济产出所需的物质绝对减量与相对减量[1]。绝对减量是指经济发展所需的物质总量下降;而相对减量则指虽然物质总量没有下降,但是单位经济产出所需的物质量减少了。无论是绝对还是相对减量,都表明资源利用与经济发展呈负相关关系,符合可持续发展的要求。中国土地、煤炭、石油气、矿物等资源的人均量远少于世界平均水平,社会经济发展与资源环境约束的矛盾越来越突出,“物质减量化”是化解这一矛盾的根本。2007年10月“资源节约”被正式确定为中国的基本国策。对整个经济系统进行分析对认清中国资源利用现状,调整可持续发展政策方向具有很强的现实意义。从已有研究成果看,越来越多的国外学者把物质流核算指标运用于“物质减量化”与经济增长关系的研究。Adriaanse[2]比较了1975-1994年德国、荷兰、日本和美国的物质利用情况,发现四国经济发展过程中物质投入与G DP确实出现了负相关现象;Canas等[3]以DMI为指标,运用面板数据对16个工业国家1960-1998年环境与经济的关系进行分析,发现环境与经济关系的转变符合倒“U”型假说;Bringezu[4]对欧盟主要国家及美国、日本和中国进行研究,发现多数国家的“物质减量化”是相对的而非绝对的;Vehmas等[5]以DMI、DMC为指标对欧盟15国1980-2000年情况进行分析,发现欧盟环境与经济的总体趋势也是相对负相关的关系,但各国间差异较大。国内学者利用物质流核算方法对中国物质流账户体系基本框架的研究,主要集中于物质流规模、结构及变化上[6-7],当与物质减量化结合时仅使用物质流核算指标进行描述统计分析[8-9],有关经济增长的研究主要是物质生产力与G DP的倒“U”型[10]或线性[11]关系,利用物质流指标对“物质减量化”的研究还很少。目前,中国官方统计指标中唯一与“物质减量化”概念相似的是“单位G DP能耗”,这一指标度量单位经济产出的能源消耗,可能会因为没有度量全部资源的使用而使结果理想化。因此,本文使用包括全部物质投入的国家物质流指标,研究1981-2008年期间,将物质流指标与经济增长指标联合起来寻找资源投入与经济增长的关系;在进行“物质减量化”研究时采用了关联分析的方法,目的是考察处于转轨时期的中国经济是否真正处于“物质减量化”的进程。

1 研究方法与数据说明

1.1 基于EW-MFA的物质分类、数据来源及指标

“经济系统的物质流分析(Economic-Wide Material Flow Analysis,EW-MFA)”是运用系统思想对经济系统使用的全部自然资源的输入输出进行评估的方法[12-14]。EW-MFA基于以下两条法则:一是物质守衡定律,物质的总量在形式转换过程中不变;经济系统一定时期内物质的输入量应该等于输出和储存量之和。二是“弱可持续发展”范式的基本观点,Hartewick法则指出“只要一种资源存量的减少能够形成其他资源存量的增长,就不违背可持续发展的要求[13]”,即物质的数量可以同质相加而不必拘泥于其类型。

EW-MFA以重量为单位,很好地弥补了绿色G DP核算难以对资源消耗进行货币定价,从而忽略了许多非直接进入经济体系却对环境造成影响的物质的问题[10];EWMFA分析经济系统全部物质的吞吐量,把经济系统当作“黑箱”,也很好的解决了物质流核算另一分支元素流分析(Substance Flow Analysis,SFA)忽略了物质替代及物质的流动过程难以全程追踪的问题[12];与其他同样以重量评估经济系统全物质输入输出的方法,如生命周期评估、能值分析方法、生态足迹等方法相比,EW-MFA具有统一的国际标准,统计结果更具有统一性与可比性。

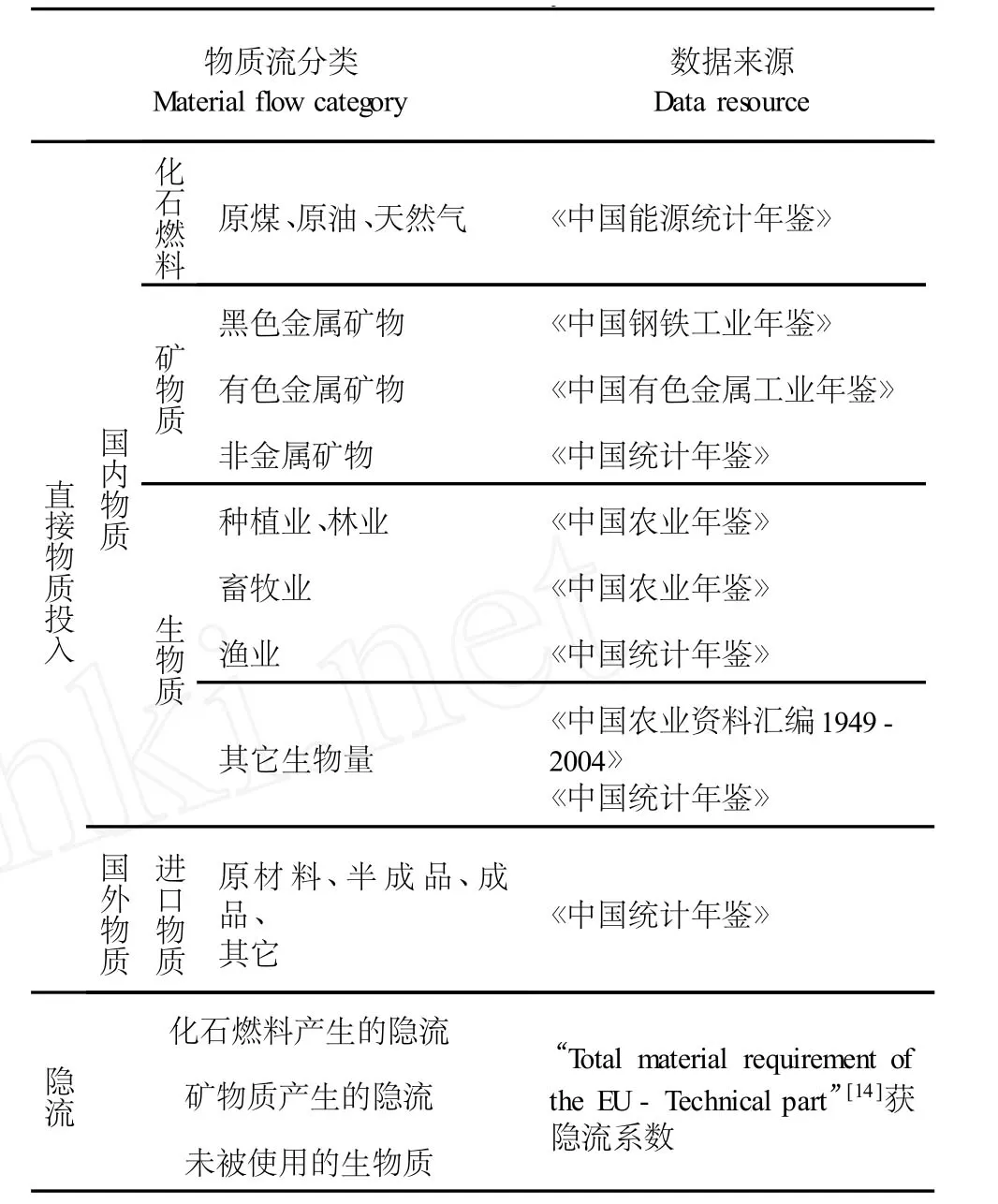

目前国际上通用的EW-MFA账户以欧盟物质流核算框架为标准,根据来源把物质分为国内物质与国外物质,无论是国内还是国外物质都可分为直接物质与隐流物质。直接物质是指直接被经济系统使用的物质,而隐流物质则指从自然取得但未被经济系统使用,却对环境造成负担的物质(如采矿剥离量、建筑土方量等),也称为生态包袱。本文采取标准的欧盟物质流核算框架EW-MFA,它对物质从输入、消费、输出三个方面衡量[12]。由于“物质减量化”只涉及输入与消费环节,所以本文没有对输出方面进行研究。

决定一种物质是否包括在EW-MFA中主要依据两条原则判断:一是数据是否可得,二是是否与国民经济核算体系及国际环境系统相符[12]。参照上述原则并结合中国的实际情况,本文确定物质的最终分类及数据来源如表1所示。

根据表1,本文计算的核心指标包括:从输入方看,直接物质投入(Direct Material Input,DMI),衡量生产与消费活动直接动用自然界的物质量,DMI=国内物质+进口物质;物质投入总量(T otal Material Input,TMI),衡量经济系统年度物质投入总量,TMI=DMI+国内隐流。通常衡量投入经济系统的全物质还要加上进口的隐流,但是考虑到进口物质的隐流在国外发生,并不消耗国内物质,所以本文忽略了进口物质的隐流;同理本文没有减去出口物质的隐流。从物质消耗看,直接物质消费(Direct Material Consumption,DMC),衡量经济系统直接使用的物质总量,DMC=DMI-出口物质。物质消费总量(Total Material Consumption,TMC),衡量经济系统与生产和消费有关的全部物质,TMC=DMC+国内隐流。以上指标皆反映了经济系统对自然环境的压力大小,所以统称为环境压力(Environmental Stress,ES)指标。环境压力指标识别和描述了对环境状况造成潜在改变和影响的社会环境活动,而非用来描述目前的环境状况[6]。

表1 研究中使用的物质流分类及数据来源Tab.1 The material flow category and data resource in the study

在具体的指标计算与处理中,采取了以下几种处理方式:一是剔除了部分数据。例如因为缺乏完整数据支持,非金属矿物只对水泥进行统计,所以把出口非金属矿物中非水泥的部分进行了剔除。二是对数据进行了估算。如根据密度与单位重量对一些物质的重量进行估算;因为各类船舶单位重量相差较大,船舶重量根据价格比例进行估计;根据畜产量估算畜产品的饲料量[15];根据时间趋势对热带亚热带作物的产量、某些进出口产品数量进行了估计。三是对缺乏对应计算方法的数据进行处理。如原则上讲,进出口物质应该把半制成品、制成品转换为原材料当量,但是因缺乏处理系数与方法,所以直接用进出口产品的质量来代表原料当量[15]。

1.2 关联分析方法

1.2.1 关联程度分析方法

本文首先采用关联程度分析方法考察环境压力与经济增长水平之间的关系,物质减量化实际上表示二者呈负相关关系。一般研究中把环境压力与经济增长的关联程度分为强相关与弱相关,这与“物质减量化(增量化)”绝对与相对的程度是相对应的。表2在已有研究的基础上加入了“膨胀正相关”和“紧缩负相关”两种新关系,穷列了环境压力变化与经济增长变化的所有关系。

表2 环境压力与经济增长水平的关联程度Tab.2 The linkage of environment stress and economic growth

由表2可知,物质减量化的情况是否出现主要取决于单位经济产出的环境压力。新加入的两种关系中,在紧缩负相关的情况下,虽然单位经济产出的环境压力在下降,但经济增长水平也在下降,这是多数研究忽略的一种关系;而在膨胀正相关的情况下,经济增长水平与环境压力及单位经济产出的环境压力都在不断增大,因为实际中经济增长大部分是由导致环境压力增加的低效率技术带来的。

从生产角度衡量,本文采用DMI、TMI与G DP作关联程度分析;同理,从消费角度衡量,采用DMC、TMC与G NI作关联程度分析。

通常文献是以人均指标来衡量环境压力与经济增长水平,这种做法存在两个问题可能会对结果造成差异:一是如果环境压力的增长速度慢于人口的增长速度,即使人均环境压力变小,总的环境压力却在增大;二是如果经济增长的速度慢于人口的增长速度,即使经济总量增长,人均经济水平却在下降。鉴于此,本文分别采用人均与总量指标分析,以进行比较。

1.2.2 环境库兹涅茨曲线方法

环境库兹涅茨曲线(Environmental Kuznets Curve,EKC)假说认为:开始一国资源利用与经济增长是正相关的,但当收入达到一定水平,曲线开始下降,会出现物质减量化现象,曲线呈倒“U”型。EKC曲线是一条描述资源使用与经济增长水平关系的曲线,以横轴表示经济增长水平,以纵轴表示资源利用量。与环境压力和经济增长的类型相对应,EKC曲线也有强弱之分。强EKC曲线以环境压力为纵轴,而弱EKC曲线以单位经济产出的环境压力为纵轴[16],本文同时拟合这两种曲线作比较。由于EKC曲线一般从宏观生产的角度衡量环境压力与经济水平的关系,所以本文只采用对生产情况更具代表性的TMI进行拟合,使用的是TMI的绝对量而非人均量。

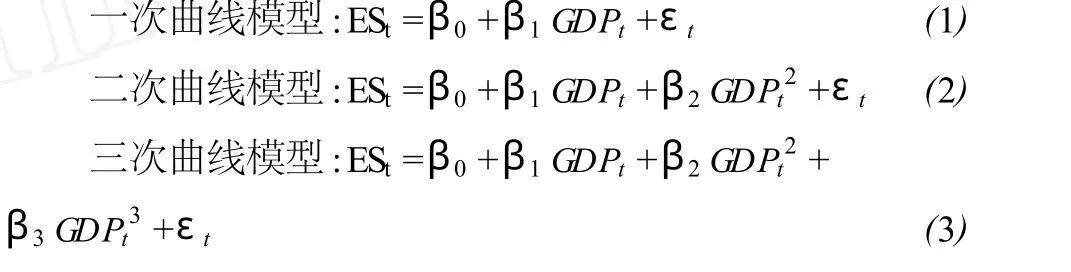

虽然EKC假说认为曲线呈倒“U”型,但是考虑到文献中石油危机前环境与经济的线性增长关系[5]及其他学者提出的“N”型曲线假设[3],本文分别采用一次、二次、三次曲线去拟合环境压力与经济增长水平的关系,对应的三种模型分别为:

如果环境压力与经济增长呈线性关系,则模型(1)拟合效果最好,表明环境压力会随着经济增长不断增大;如果环境压力与经济增长呈倒“U”型关系,则模型(2)拟合效果最好,且β1为正,β2为负,极值点将在(-β1/2β1)处出现,在极值点出现前环境压力与经济增长是正相关的,此后环境压力与经济增长将呈现负相关发展;如果环境压力与经济增长为“N”型关系,则模型(3)效果最好,表明环境压力与经济发展的关系先是正相关,继而负相关,最后又变为正相关。

2 结果与讨论

2.1 关联程度分析的结果

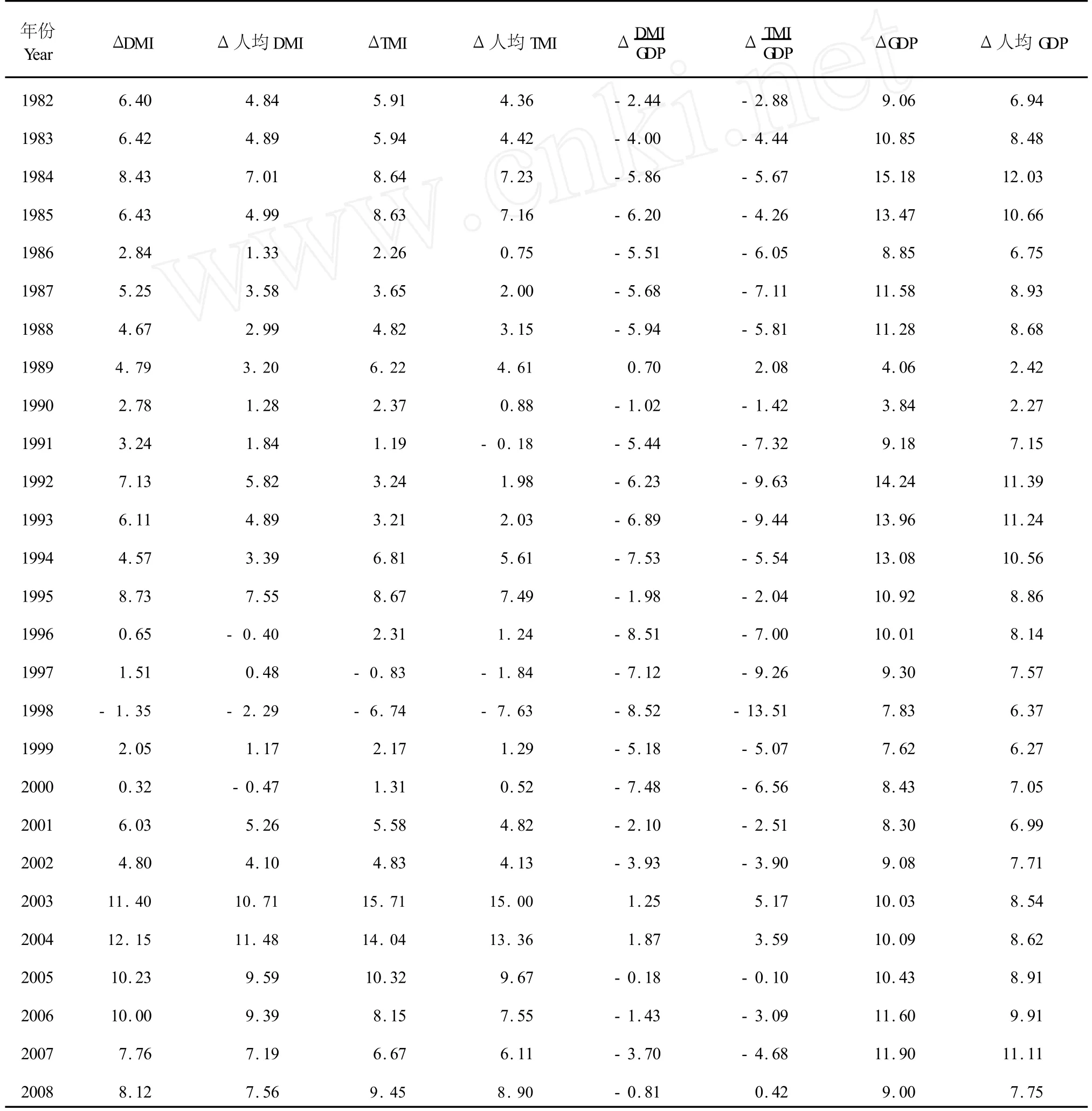

表3为从生产角度对各个指标增长率(与上年相比)的计算结果。表3单元格中的数字表示,以该指标衡量该年份环境压力与经济增长的关系。其中斜体字代表强负相关关系,粗体字代表膨胀正相关关系,其他代表弱负相关关系。

由表3可知,从生产角度衡量,1981-2008年间环境压力与经济发展只有强负相关、弱负相关与膨胀正相关三种类型,且大体呈弱负相关关系。这一结果表明虽然中国经济系统没有出现绝对物质减量化的现象,但单位G DP所带来的环境压力一直在减少。

从总量考虑,DMI与经济增长的关系除了1989、2003及2004年呈膨胀正相关外,其他年份皆呈负相关关系。在呈负相关关系的年份中,大部分年份为弱负相关,只有1998年为强负相关关系。以考虑隐流的TMI指标为例,1997年为强负相关关系,而2008年为膨胀正相关关系,除此以外其他年份的测量结果均与TMI测算的结果一致。可以看出,1997年直接投入物质量在增加,但因为采用了生态包袱较小的物质,加入了隐流后物质总量反而下降;而2008年则正好相反,因为使用了生态包袱较大的物质,加入了隐流以后无论是物质的投入总量还是单位经济产出的物质投入量都是增加的。

从人均角度测算的结果比用总量测算的结果理想。如1996与2000年以DMI总量计算是弱负相关关系,但以人均DMI计算却为强负相关关系;1991年以TMI总量测算为弱负相关,但以人均TMI测算却为强负相关。

表4为从消费角度对各个指标增长率(与上年相比)的计算结果。表4单元格中的数字所代表的含义与表3一致。由表4可知,从消费角度衡量,1981-2008年间,中国环境压力与经济增长的关系同样只有强负相关、弱负相关与膨胀正相关三种类型,且大体呈弱负相关关系。

Vehmas等[5]对欧盟15国进行测算后发现,消费角度的测算结果要明显优于生产角度。但从表4中发现,从人均或总量考虑,DMC与经济增长的关系在1989、2003、2004、2006及2008年呈膨胀正相关关系,而除2006年外,TMC在这些年份与经济增长也呈膨胀正相关的关系,与从生产角度测量的结果相较更不理想,说明中国的情况与欧盟国家存在较大差异。加入了隐流后的测算结果有两年与以DMC的测算结果相异:2000年以DMC测算为强负相关关系,但以TMC测算仅为弱负相关关系;2006年以DMC测算为膨胀正相关关系,以TMC测算则为弱负相关关系。造成2000年差异的原因是使用了生态包袱较大的物质,导致加入隐流后物质减量化的效果被弱化,而2006年则是因为使用生态包袱较小的物质,虽然物质的直接消费上升了,但加入了隐流后物质消费总量反而下降。

表3 从生产角度测量的环境压力与经济增长的关联程度(单位:%)Tab.3 The linkage of environment stress and economic growth from production(Unit:%)

表4 从消费角度测量的环境压力与经济增长的关联程度(单位:%)Tab.4 The linkage of environment stress and economic growth from consumption(Unit:%)

从人均角度测算的结果同样比用总量测算结果理想,如1996年以DMC总量计算是弱负相关关系,但以人均DMC计算却为强负相关关系;1991、1997及2000年以TMC总量测算为弱负相关,但以人均TMC测算却为强负相关。

无论是从生产还是消费的角度出发,1981-2008年间中国环境压力与经济增长大体呈弱负相关关系,表明经济增长伴随着更高效率技术的使用,物质生产效率得到提高。而2003与2004两年环境压力与经济增长的关系无论从生产或消费角度测算皆为膨胀正相关,表明这两年的经济增长是由增加低效率技术的使用带来的,应引以为鉴。从各个指标的对比还可以看出,是否考虑未被经济系统使用却会对环境造成负担的隐流会对结果造成影响。此外,人均指标测算的结果普遍比总量指标测算的结果更为理想,从一方面反映出中国物质总量增长很大程度是由于人口增长而非人均物质使用增加带来的,另一方面也反映出以人均指标测算可能会忽视经济系统总的环境压力。

2.2 EKC曲线的结果

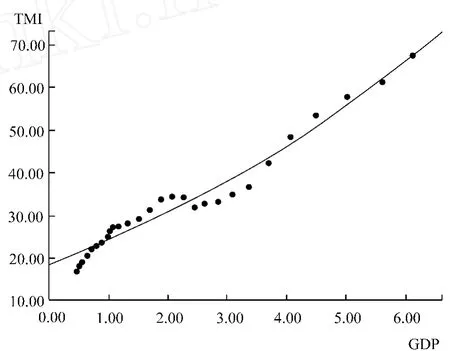

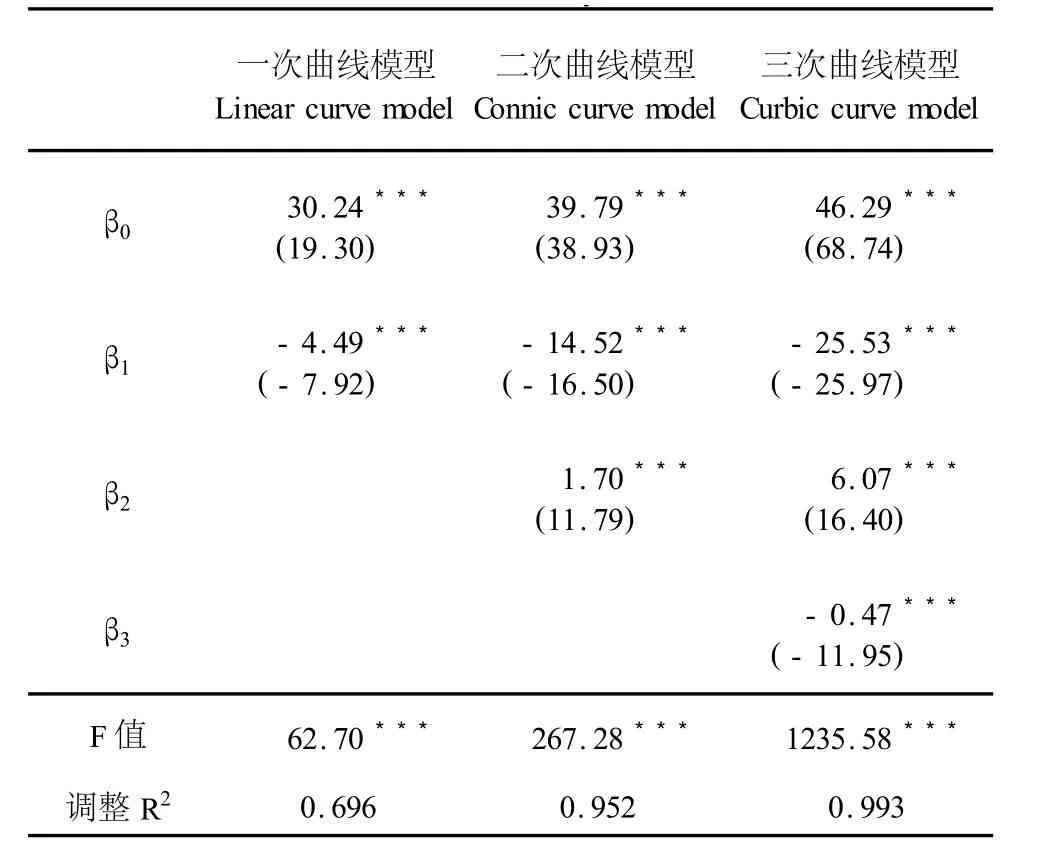

表5为根据模型(1)、(2)和(3)对强EKC曲线的拟合结果,其中TMI以十亿吨为单位,G DP以万亿元为单位,并以1980年为基期的不变价格表示。从拟合结果来看,二次曲线模型能解释TMI总量变化的96.1%,而三次曲线模型能解释TMI总量变动的96.6%,解释能力比二次曲线模型稍强,但三次曲线模型中二次项的系数需在0.10的显著性水平下才显著,而二次曲线模型的全部系数在0.05的显著性水平下均显著,结合建模的简洁性原则,我们最终选择模型(2)。通过计算可知拟合曲线在1981年后一直是递增的,即根据中国1981-2008年的情况进行估算,在没有其他因素影响的情况下,没有证据表明中国能达到绝对物质减量化。

从图1可以发现,尽管曲线的拟合程度很高,但对环境压力与经济增长关系的描述却存在偏差。通过观察图1并结合关联程度分析的结果可知,1992-1995年实际观测值及其增速皆大于拟合的曲线,这主要是由于1992年中国市场经济的兴起造成的;而1998-2002年TMI相较于拟合曲线的明显减少,可能是由于亚洲遭遇金融危机后中国物质进口乃至总的物质投入量减少造成的。根据图1,在1998年以后环境压力与G DP的关系大致为S型,但因为样本数量太少,拟合G ompertz、Logistic等S型曲线并不显著。

表5 强EKC的拟合结果Tab.5 The results by strong EKC

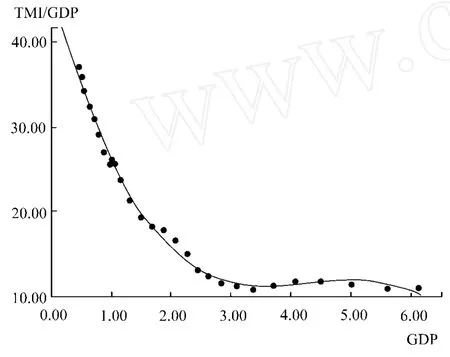

表6为弱EKC曲线的拟合结果,其中TMI/G DP以十亿吨/万亿元为单位,G DP以万亿元为单位。从拟合结果来看,三次曲线模型能解释TMI相对变化量的99.3%,明显优于其他两个模型,而且三次曲线模型的全部系数在0.05的显著性水平下均显著,所以我们最终选择模型(3)。虽然选择的是三次曲线模型,但这并不意味着相对物质投入总量与经济增长的关系为“N”型曲线。通过计算可知,拟合曲线的一阶导数恒小于0,曲线一直是递减的,这一实证结果与中国增加环境投资、加强环境政策力度、经济结构越来越向服务部门倾斜等现实相符,这都是造成EKC曲线斜率为负的原因[3]。

图1 强EKC拟合效果图Fig.1 The fitted figure of strong EKC

表6 弱EKC的拟合结果Tab.6 The results by weak EKC

根据图2,通过求解曲线的二阶导数还可知,当G DP大于4.3万亿元(以1980年价格表示)后,中国于2004-2005年间达到这一水平,单位经济产生的物质投入随着经济增长加速减少,与2005-2007年的实际观测值相符,但2008年实际的单位经济物质投入反而增加了,还应进一步观察与分析这到底是受随机因素影响出现的情况,还是因其他外生变量的影响数据出现拐点。此外,曲线外推存在着物质投入为0的现象,但因为环境压力指标本来就是用以描述环境的潜在变化,所以一般以环境压力指标拟合的EKC曲线只用于研究现状而并不据此进行预测。

图2 弱EKC拟合效果图Fig.2 The fitted figure of weak EKC

3 结论与建议

本文利用EW-MFA指标,计算了中国1981-2008年间的物质投入量与消费量,并运用关联分析方法研究了中国物质减量化与经济增长的关系。得出的主要结论为:如果以资源使用来衡量环境压力,关联程度分析的结果表明,中国1981-2008年物质减量化是相对的而非绝对的,环境压力量随着经济的增长而不断增加,但单位经济产出所需的物质却在减少;EKC曲线的拟合结果表明,单位经济产出所需物质在2005年左右由减速减少转为加速减少,根据1981-2008年的数据计算,并没有证据表明中国会出现绝对物质减量化。

根据以上研究结果,本文提出以下建议:首先,目前中国一直“将污染减排作为解决环境问题的主攻方向”,这种“解毒”的方法在短期内能对遏制环境恶化起到明显效果,但在长期中却会因缺少刺激而失效[17]。由于经济系统输入量等于储存量与输出量之和,因此,建议制定输入方面的政策,这样就能直接预防污染的发生,并能给予人们自发提高物质利用效率的刺激。其次,解决问题时需着眼于整个经济系统,中国目前污染物排放标准一般只对CO2与SO2的排放总量进行控制,其他污染物标准或按单个企业或按行业设定,或根本未设限制;这样并不能保证整个经济系统的污染物排放量不增加。再次,EW-MFA中提出的隐流概念也值得引起中国关注,清洁生产与可再生能源的使用值得提倡,但人们却往往忽略了与此相关的隐藏物质的大小,如用作燃料电池催化剂的铂族金属就是生态包袱非常大的物质[17]。此外,发展循环经济核算账户、提高人们对物质减量化的认识、推动中国对EW-MFA及物质减量化的研究也有很强的现实意义。

EW-MFA把经济系统当成“黑箱”,从宏观上分析了经济系统的物质吞吐量,但是并不能由此发现物质流出现变化的原因,因此给出的政策建议也较为有限。为了对中国物质减量化的情况有更深入的认识,在未来需结合其他方法作进一步的研究。

(编辑:刘呈庆)

References)

[1]陶在朴.生态包袱与生态足迹-可持续发展的重量及面积观念[M].北京:经济科学出版社,2003.[Tao Zaipu.Ecological Rucksacks[M].Beijing:Economy and Science Press,2003.]

[2]Adriaanse A,Bringezu S,et al.Resource Flows:The Material Basis of Industrial Economies[R].Washington:WRI Report,1997.

[3]CanasÂngela,Paulo Ferrâo,Pedro Conceiç âo.A New Environmental Kuznets curve?Relationship between Direct Material Input and Income per Capita:EvidencefromIndustrializedCountries[J].Ecological Economics,2003,(46):217-229.

[4]Bringezu S,Schütz H,et al.International Comparison of Resource Use and Its Relation to Economic Growth the Development of T otal Material Requirement,Direct Material Inputs and Hidden Flows and the Structure of TMR[J].Ecological Economics,2004,(51):97-124.

[5]Vehmas J,LuukkanenJ,Kaivo-ojaJ.LinkingAnalysesand Environmental Kuznets Curves for Aggregated Material Flows in the EU[J].Journal of Cleaner Production,2007,(15):1662-1673.

[6]Xu M,Zhang T.Material Flows and Economic Growth in Developing China.Journal of Industrial Ecology,2007,(1):121-140.

[7]陈效逑,赵婷婷,郭玉泉,宋升佑.中国经济系统的物质输入与输出分析.北京大学学报:自然科学版,2003,39(4):538-547.[Chen Xiaoqiu,Zhao Tingting,Guo Yuquan.Material Input and Output Analysis of Chinese Economy System[J].Unversitatis Pekinensis,2003,39(4):538-547.]

[8]刘敬智,王青,顾晓薇,丁一,刘建兴,中国经济的直接物质投入与物质减量分析[J].资源科学,2005,(1):46-51.[LiuJingzhi,Wang Qing,Gu Xiaowei,Ding Y i,Liu Jianxing.Direct Material Input and Dematerialization Analysis of Chinese Economy[J].Resources Science,2005,(1):46-51.]

[9]柳楷玲,段宁,武春友.1990-2005年中国经济系统物质投入及其减量化分析[J].技术经济,2009,(4):71-75.[Liu Kailing,Duan Ning,Wu Chunyou.Analysis on Material Input and Dematerial ization of China’s Economy during 1990-2005[J].Technology Economics,2009,(4):71-75.]

[10]李刚.基于可持续发展的国家物质流分析[J].中国工业经济,2004,(11):11-18.[Li Gang.Material Flow Analysis of Nations Based on Sustainable Development[J].China Industrial Economy,2004,(11):11-18.]

[11]段宁,柳楷玲,孙启宏,李艳萍.基于MFA的1995-2005年中国物质投入与环境影响研究.中国人口·资源与环境,2008,(6):105-109.[Duan Ning,Liu Kailing,Sun Qihong,LiYanping.Research on Material Input and Environmental Impact for China in 1995-2005[J].China Population,Resource and Environment,2008,(6):105-109.]

[12]Eurostat.Economy-wide Material Flow Accounts and Derived Indicators:A Methodological Guide[M].Luxembourg:Statistical Office of the European Union,2001.

[13]Hartewick J M.Intergenerational Equity and the Investing of Rents from Exhaustible Resources[J].American Economic Review,1977,67(5).

[14]Stefan Bringezu,Helmut Schütz.T otal Material Requirement of the European Union:T echnical Part[R].Copenhagen:European Environment Agency,2001.

[15]梁塞,卢伟.中国物质流核算框架[R].清华大学环境管理与政策研究所,2007.[Liang Sai,Lu Wei.Framework of China’s Material Accounting[R].Environmental Management and Policy Institute of Tsinghua University,2007.]

[16]Stefan G iljum.Material Flow-Based Indicators for Evaluation of Eco-EfficiencyandDematerializationPolicies[C].Cheltenham:Sustainability Indicators in Ecological Economics,2006:376-398.

[17]Stefan Bringezu.Materializing Policiesfor Sustainable Use and Economywide Management of Resources Biophysical Perspectives,Socio-economic Options andaDualApproach fortheEuropean Union[R].Doppersberg:Wuppertal Institute,2006.

[18]王武瀛.生产目的:由为“物质生产”转向为“生活生产”——关于我国由“生产型社会”向“生活型社会”转型问题的探讨[J].西安财经学院学报,2007,20(5):35-40.[Wang Wuying.Production G oal:Transformation from“the Physical Production”to“the Living Production”:On“The Transformation from the Production Configuration Society”to“the Life Configuration Society”[J].Journal of Xi’an University of Finance and Economics,2007,20(4):20(5):35-40.]

[19]王金南.发展循环经济是21世纪环境保护的战略选择[J].环境科学研究,2002,15(3):34-37.[Wang Jinnan.Circular Economy is a Strategy Choice for Environmental Protection in the 21stCentury[J].Research of Environmental Sciences,2002,15(3):34-37.]

AbstractChina’s economy encountered a bottleneck of resources whereas dematerialization can get to the root of the problem and solve it thoroughly.With the data from 1981 to 2008,this article applies the EW-MFA indicators recommended by ERUOSTAT with the economic indicators such as G DP to do the linking analysis and fit the Environmental Kuznets Curve.The results indicate relative dematerialization of China from 1981 to 2008,with the fact that the general tendencyof material use for per-unit economic growth is decreasing.What’s more,the speed of dematerialization has been accelerating after 2005.However,the scale of China’s total material use is expanding year by year and there is no evidence that the absolute dematerialization will appear,suggesting that the China’s economy is still subjected to tremendous environmental stress.Finally,some suggestions are provided on the basis of the results.The input-side policies should be developed to directly prevent pollution,and give people self-motivation to improve material utilization efficiency.The settings of pollutant emission standards must focus on the entire economic system.China should concern about the hidden flow which put the enormous pressure on the environment.Developing the recycling economy accounts and raising awareness of the dematerialization can promote the research of China’s material flow accounts and dematerialization.Taking the economic system as a“black box”model,EW-MFA should combine with other methods to investigate material flow changes for the further study.

Key wordsEW-MFA;dematerialization;linking-analysis;EKC

Linking Analysis on China’s Material Dematerialization and Economic Growth

WANG Ya-fei YU Yue

(School of Statistics,Central University of Finance and Economics,Beijing 100081,China)

F062.2

A

1002-2104(2010)07-0112-08

10.3969/j.issn.1002-2104.2010.07.019

2010-01-17

王亚菲,博士,副教授,主要研究方向为环境管理与政策。

*国家社会科学基金重大项目“国家统计数据质量管理研究”(No.09&ZD040);教育部哲学社会科学重大课题攻关项目“我国资源、环境、人口与经济承载能力研究”(No.06JZD0020);全国统计科学研究计划项目“中国经济系统物质流核算与评估”(No.2008LZ033)和中央财经大学学科建设基金资助。