湖北省耕地变化与社会经济因素的实证分析*

2010-09-28王雨吴张安录

王雨吴 娟 张安录

(华中农业大学土地管理学院,湖北武汉 430070)

湖北省耕地变化与社会经济因素的实证分析*

(华中农业大学土地管理学院,湖北武汉 430070)

利用1978-2008年湖北省耕地面积、地区经济增长、城市化率、地方财政收入数据,采用Granger因果关系检验和误差修正模型分析湖北省社会经济因素对耕地变化的影响。研究结果表明湖北省经济增长、城镇化、地方财政收入对耕地面积存在单向因果关系;社会经济因素与耕地面积在长期存在均衡关系,短期内则有26%的非均衡波动在下一期被修正;在长期,经济增长、城镇化率、地方财政收入对耕地变化影响的弹性系数分别为-0.02,0.03和-0.16;在短期,城镇化率和地方财政收入对耕地变化影响的弹性系数分别为0.03和-0.06。研究结论:湖北省作为产粮大省之一,保护耕地尤为重要;协调耕地保护与经济发展之间的关系应采取短期严格控制和长期协调发展的策略,促使耕地保护与经济发展达到“双赢”。

湖北省;耕地变化;社会经济因素;Granger因果检验;误差修正模型

湖北省是中国重要的粮食主产区和较早的农业基地,同时又是中部地区的农业大省,承接东西又贯通南北,素有“九省通衢”的美誉,对于协调耕地保护和社会经济发展之间的关系具有重要的责任和历史使命。然而目前耕地保护的形势较为严峻,湖北省耕地面积从1978年的376.81万hm2减少到2008年的328.93万hm2,改革开放30年来共计减少耕地47.87万hm2。为了回答以下两个问题:一是区域经济的发展、城镇化进程的不断推进以及地方财政收入的增加是否必须以牺牲大量的耕地为代价?二是是否可以寻求一种既能确保经济平稳快速增长又能有效的保护耕地,防止其过度损失的发展道路?这就使得研究耕地变化与社会经济因素之间的关系显得尤为必要。特别是目前为进一步应对金融危机,提高统筹城乡协调发展和保护耕地资源的能力,实现科学发展和保护耕地红线的有机统一,2009年3月,国土资源部在全国范围部署开展了“保经济增长、保耕地红线”的行动,使得经济增长与耕地保护二者之间的协调和双赢更为重要。再则湖北省地处中部,耕地资源禀赋优异且历来是产粮大省和农业大省,选取湖北省作为耕地变化与社会经济因素的实证分析具有现实意义和重要代表性。据此,我们选择湖北为例进行了实证研究,以期回答有关问题。

1 研究方法和数据说明

1.1 研究方法

目前对于耕地变化与社会经济因素之间的关系的研究已经有不少成果出现,主要是从两个角度对其关系进行了分析。一是定性分析社会经济增长过程中所产生的种种耕地流失和建设占用的问题,其产生的原因和缓解的对策;二是用耕地总量或减少量与G DP、人均G DP或其他经济指标的总量或增长率进行定量的回归分析。其结论主要分为三类:长江三角洲等地区的耕地变化与经济增长之间的关系呈现阶段性相关的特点[1-2];而对全国更多区域分析的结果却显示,改革开放以后随着经济的发展,耕地流失速度和社会经济增长速度之间呈现出倒“U”字形库兹涅茨曲线关系[3-4];或者耕地面积与经济增长之间呈现其他的回归关系(如耕地减少量和经济增长数量为对象的基尼系数、加权变异系数以及泰尔指数等关系[5-6])。

以往的研究采用了传统的回归分析或相关分析的方法,但是由于反映现实经济客观实际情况的指标和数据是时间序列数据并不平稳,没有通过平稳性检验容易导致伪回归,得到的回归结果不具有解释意义。本文根据湖北省土地利用的实际并在相关文献的基础上[7-12],选择了经济发展中湖北省区域经济生产总值、城镇化率、地方财政收入和耕地面积几个主要变量,对这些变量的时间序列进行了平稳性分析,然后选用Granger提出的因果关系检验方法,分析耕地面积变化与经济发展变量之间的因果关系。最后再利用误差修正模型分析了这些经济因素对湖北省耕地面积变化的长期影响和短期动态影响。

1.2 数据来源与说明

本文选取1978-2008年湖北省的相关数据作为研究的时间段,选择的变量有:耕地面积、地区经济生产总值(GRP)、城镇化率、地方财政收入。其中城镇化率为各年度湖北省城镇人口占湖北省总人口的比例,其余数据均来自于2009年《湖北省统计年鉴》。为了有效消除数据中可能存在的异方差现象,以及人口变动、经济增长等数据均被证实服从一定的指数关系,对选取的耕地面积、地区经济生产总值(GRP)、城镇化率、地方财政收入等所有变量进行了取自然对数处理,分别记为LnCL、LnGRP、LnUR和LnLF。

2 湖北省耕地面积变化与社会经济因素的实证分析

2.1 平稳性分析

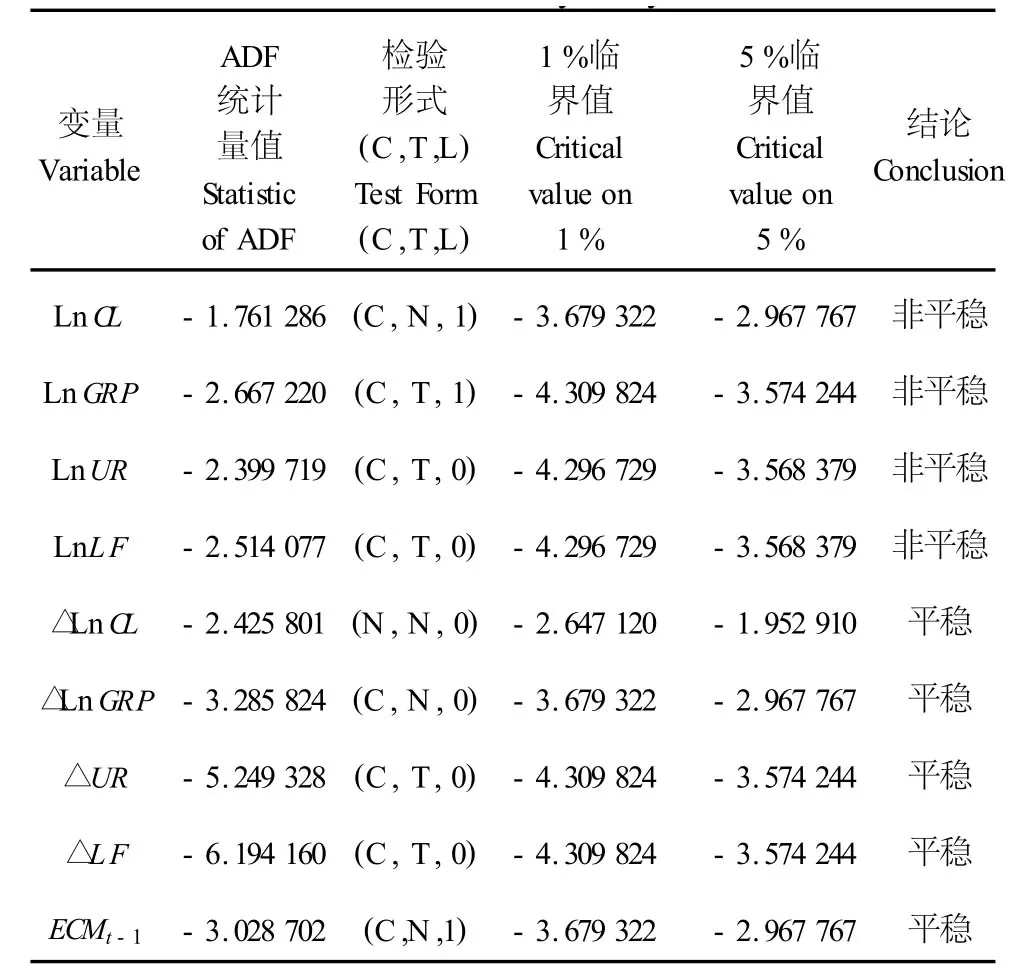

文中采用ADF(Augmented Dickey-Fuller)检验方法,对LnCL、LnGRP、LnUR和LnLF进行平稳性检验,检验结果见表1。

从表1中可知,在5%的显著水平下,LnCL、LnGRP、LnUR和LnLF均不能拒绝含有一个单位根的假设。而一阶差分变量△LnGRP、△UR和△LF在1%的显著水平上拒绝含有单位根的假设,△LnCL在5%的显著水平上拒绝含有单位根的假设。因此可以判定,耕地面积、经济生产总值、城镇化率和地方财政收入均是一阶单整序列。

表1 各变量的平稳性分析结果Tab.1 Results of stationary analysis of variables

2.2 协整分析

对于同阶单整的两个变量组成的单方程系统,采用E-G(Engle-Granger)两步法较为适用。文中采用两步法来检验耕地面积与区域经济生产总值、城镇化、地方财政收入之间的协整关系(将耕地面积与常数项、区域经济生产总值、城镇化率、地方财政收入回归得到的残差项进行平稳性分析,结果见表2)。从表2中可知,LnCL分别与LnGRP和LnUR在1%的显著水平上拒绝含有单位根的假设,LnCL与LnLF在5%的显著水平上拒绝含有单位根的假设。因此可以得知,湖北省耕地面积分别与湖北省经济增长、城镇化率以及地方财政收入均存在长期的稳定关系。

表2 协整关系检验结果Tab.2 Results of cointegration analysis of variables

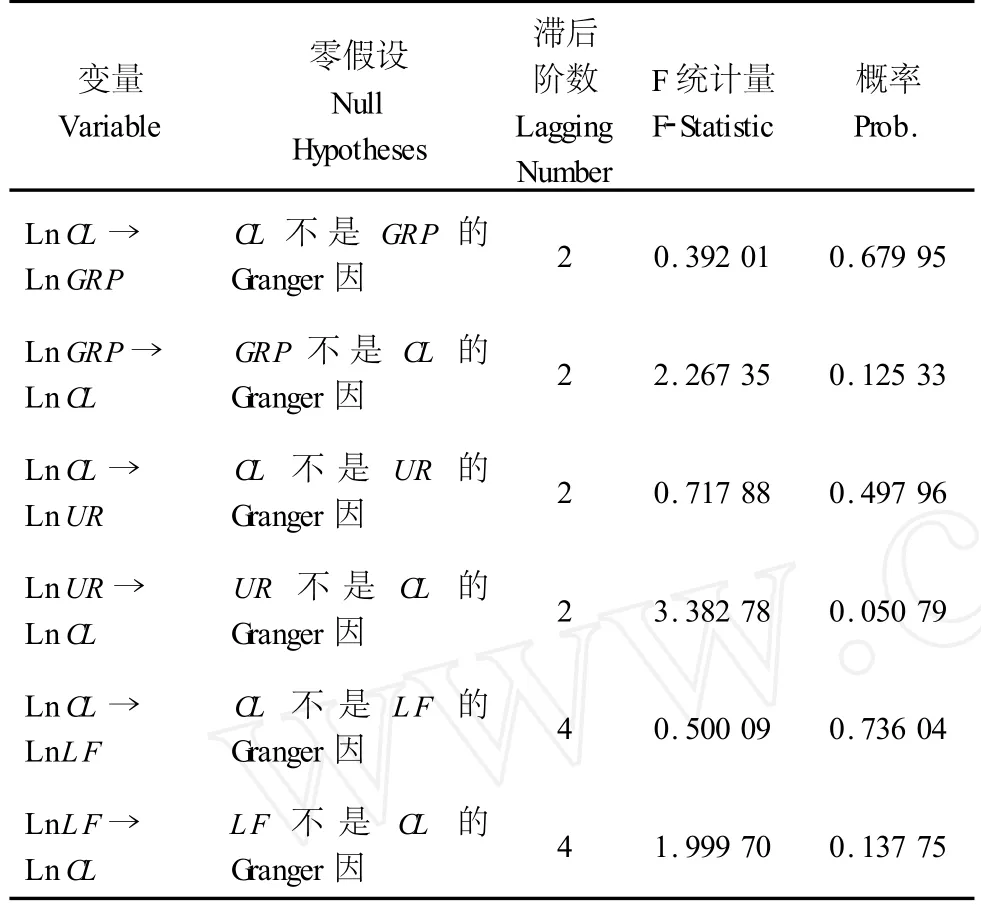

2.3 耕地面积与社会经济因素的格兰杰因果关系检验

耕地面积与经济增长、城镇化率和地方财政收入的格兰杰(Granger)因果关系检验结果见表3。从表3中可知,湖北省内经济增长、城镇化和地方财政收入对耕地面积存在单向因果关系,即经济增长、城镇化和地方财政收入是导致耕地面积变化的主要原因,而耕地面积变化却不是经济增长、城镇化和地方财政收入变化的原因。这说明湖北省经济增长是以一定量的耕地面积的减少为代价的,但是减少的耕地面积却没有显著的推进社会经济的发展,或者可以说在不减少耕地面积的情况下经济社会同样可以发展,还有可能发展的更好。即说明目前湖北省耕地利用较为粗放,存在圈而未用或者低效利用土地的情况,耕地集约化和节约化利用有待进一步加强。

表3 格兰杰因果关系检验结果Tab.3 Results of Granger causality test

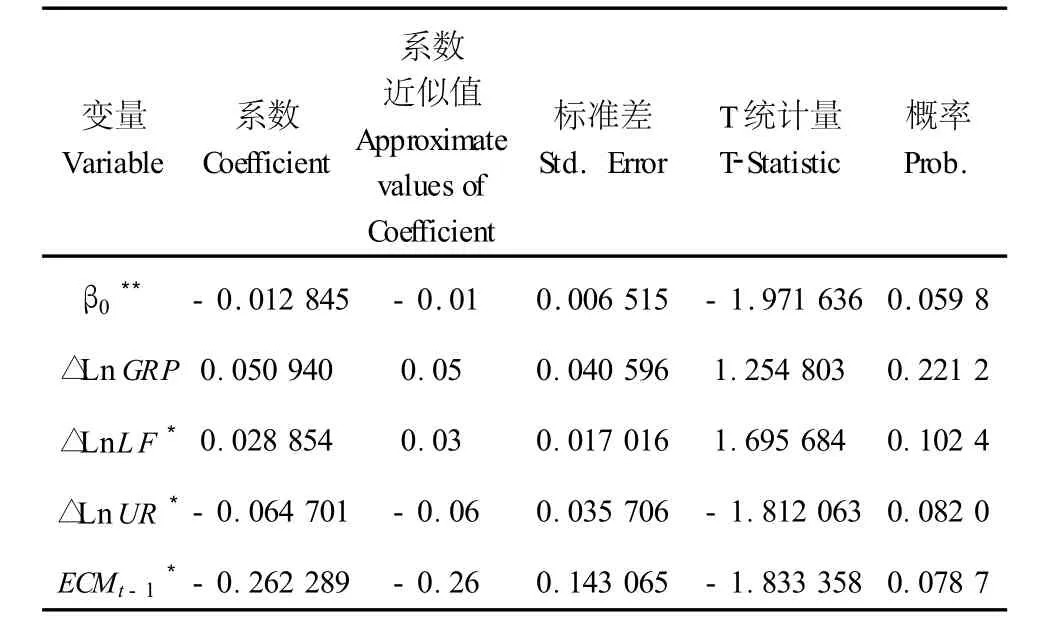

2.4 误差修正模型

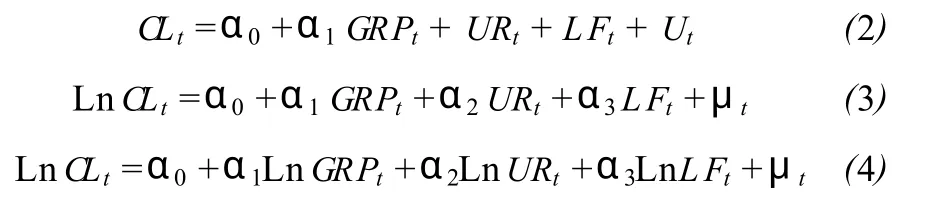

根据Granger表述定理,如果变量x与y之间存在协整关系,那么它们之间的短期非均衡关系总能有一个误差修正模型表示,即

Δyt=lagged(Δy,Δx)-λ·ecmt-1+μt,0<λ<1(1)因此通过上述的检验,可以建立湖北省经济增长、城镇化率和地方财政收入对湖北省耕地面积影响的长期均衡方程,在模型的选择形式上选取了线性、半对数和自变量与因变量均为对数的形式,如(2)-(4)式所示。

比较(2)-(4)式的回归结果,发现(3)式的回归结果比较好,且均选取对数形式说明各个变量之间存在指数型关系,比较符合实际的经济情况。因此选择估计式(3)得到残差序列,并将其作为误差修正项,建立误差修正模型见式(5)

式(3)和式(5)一起构成了耕地面积变动的动态模型。其中式(3)反映的是耕地面积与各项社会经济因素之间的长期均衡关系,而式(5)反映了耕地面积的短期变动不仅与各项社会因素的短期变化有关而且还受到偏离均衡趋势程度的影响。模型中各变量系数分别表示了长期弹性和短期弹性,差分序列表示了各变量的短期波动。

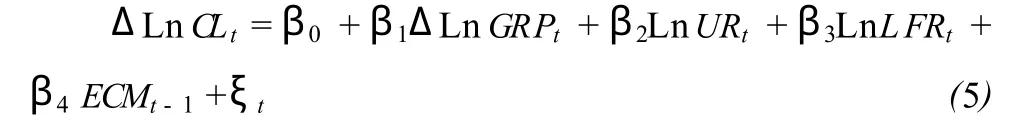

2.4.1 估计耕地面积的长期均衡方程

根据式(3)估计耕地面积变化的长期均衡方程式,得到调整后的R2为0.92,表明模型拟合优度较好,系数的估计结果见表4。可以看出,经济增长和城镇化对耕地面积的变化存在显著的负影响;LnGRP项系数为-0.02,表明经济增长1个百分点,耕地面积将减少0.02个百分点;LnUR项系数为-0.16,表明城镇化率提高1个百分点,耕地面积将减少0.16个百分点。而地方财政收入对耕地面积变化存在着正影响,LnLF系数为0.03,表明地方财政收入增加1个百分点,耕地面积需要增加0.03个百分点。这反映出了近年来湖北省实施了一系列旨在保护耕地的经济补偿政策发生了效力,随着这些政策措施的落实和不断完善,将会对地方政府产生正向激励作用,从而有效的防止了减少耕地的过度性损失。

表4 各变量对耕地面积变化的长期影响Tab.4 Long-term effects of variables on cultivated land

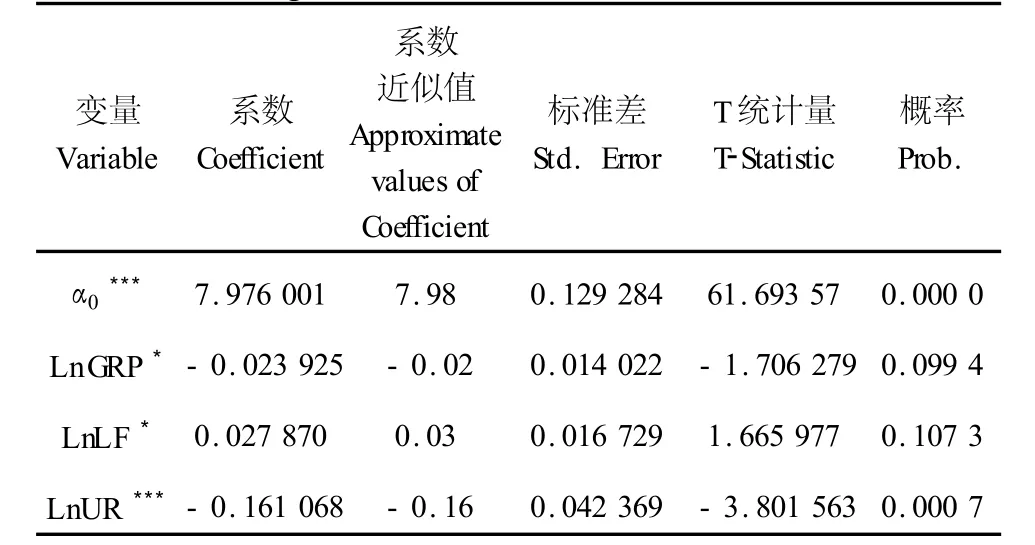

2.4.2 估计耕地面积的短期波动影响方程

由式(5)估计生成的误差修正项ECMt-1,经过平稳性分析(结果如表1最后一行所示),是平稳的时间序列即零阶单整的,故可以建立式(5)形式的误差修正模型,估计结果见表5。

表5 各变量对耕地面积的短期波动影响Tab.5 Short-term effects of variables on cultivated land

从表5中可以看出,误差修正项前面的系数为-0.26,说明误差反向修正机制成立,当期偏离均衡程度的26%将在下一期被修正。△LnGRP项系数统计不显著,表明短期内耕地面积的波动对地方经济增长影响不大,说明了耕地的经济效益只有通过较长的时期才能对地方经济增长产生影响。这也说明了如果地方政府在发展经济的过程中具有短视行为,由于仅从短期内经济发展的绩效很难反映出该区域内耕地保护执行绩效的好坏,所以就很有可能忽视对耕地资源的保护,甚至会以牺牲耕地为代价而求得经济社会的发展速度或暂时的发展,这也客观上增加了耕地保护的监控难度。△LnLF项系数为0.03,表明短期内地方财政收入增加1个百分点,耕地面积相应的需要增加0.03个百分点。这反映出湖北省作为产粮大省,耕地作为主要的生产要素,地方财政收入的增加对耕地的依赖性较强。△LnUR项系数为-0.06,表明短期内城镇化率提高1个百分点,相应的耕地面积将减少0.06个百分点。变量的短期波动分析表明,城镇化率对耕地面积变化具有负向作用,且影响较大,说明了短期内湖北省城市化的发展仍然是以牺牲耕地资源为代价的,城市土地的集约节约利用水平有待提高。

3 结论与讨论

3.1 结论

通过实证分析,湖北省经济增长、城镇化发展和地方财政收入对耕地面积变化存在单向因果关系。这说明在现阶段,湖北省经济发展必然会导致耕地非农化的产生,使耕地面积减少。但是耕地面积的减少却对经济没有起到应有的推动作用,甚至从长远的角度来看,会阻碍经济的健康持续发展,因而目前的土地利用效率还有待提高。特别是城镇化进程的推进不能建立在粗放的土地利用方式的基础上,提高土地利用效率才是落实目前“保经济增长、保耕地红线”的关键。

3.2 讨论

湖北省经济的增长在以前和现在都在很大程度上依赖于生产要素的投入,而土地作为三大生产要素之一,在资本和技术相对匮乏的条件下,作为以上两者的主要替代要素被大量投入,从而导致了耕地的无效或者低效利用。并且根据文中对于长期均衡模型的测算,这种局势仍将持续一段时间。由于耕地资源各经营主体在其经济利益上存在竞争性和排他性,使市场自身的力量不能经常保证总供给和总需求在充分利用社会资源的基础上达到平衡,以致市场对土地资源配置效率低,土地投机、寻租等问题时有出现[9]。因此,在市场失灵的情况下,需要政府干预。在经济发展需占用耕地和保护耕地的博弈中,理性的对弈者在进行策略选择时,将以自利原则和比较利益原则为依据,在制度给定时进行策略选择。这样,政府的政策制度安排将会影响博弈的均衡结果。因而,政府要通过改进制度安排来提高耕地的利用效率。不过值得关注的是地方财政收入的增加却与耕地面积的大小成正向影响关系,这在一定程度上反映了近年来实行的一系列附着在耕地上的支农和惠农政策发生了效力[13-14]。通过经济补偿的方式,来提高占用耕地的经济成本,促进土地的集约节约利用将是未来寻求保经济增长、保护耕地和实现耕地保护与经济增长双赢的一条有效途径。

经济的发展离不开土地、劳动力、资本、科技等要素的投入支持,但这些要素之间在一定程度上是可以相互替代的。劳动力的大量投入可以促进对土地经营上的精耕细作,进而提高耕地的产出效率;资本的增加可以在土地上追加更多的物质资本(如化肥、农药、机械和水利设施等等),使耕地的产出能力更强;科技投入的增加会直接改善耕地的生产能力。所以,它们在推动经济发展的过程中对耕地具有很强的替代性。如果说在经济起步和基础相对薄弱的时期,用耕地替代其他要素以求经济发展有一定的合理性的话,那么在经济发展有了一定基础和进入实力较强的工业化中期阶段,就应该反过来用资本、技术等生产要素来替代对耕地要素的过度消耗,真正实现土地集约经营以求经济发展,并为长期持续发展奠定基础。切实保护耕地资源,实现经济增长和保护耕地双赢是我们在今后经济发展的过程中应该做到也能够做到的。

(编辑:田 红)

References)

[1]杨桂山.长江三角洲耕地数量变化趋势及总量动态平衡前景分析[J].自然资源学报,2002,17(5):525-532.[Yang Guishan.Cropland Area Change.and the Probability of Maintaining Dynamic Balance of Its Amount in the Yangtze River Delta[J].Journal of Natural Resources,2002,17(5):525-532.]

[2]杨桂山.长江三角洲近50年耕地数量变化的过程与驱动机制研究[J].自然资源学报,2001,16(2):121-127.[Yang GuiShan.The Process and Driving Forces of Change in Arable-land Area in the Yangtze River Delta during the Past 50 Years[J].Journal of Natural Resources,2001,16(2):121-127.]

[3]曲福田,吴丽梅.经济增长与耕地非农化的库兹涅茨曲线假说及验证[J].资源科学,2004,26(5):61-67.[Qu Futian,Wu Limei.Hypothesis and Validation on the Kuznets Curves of Economic Growth and Farmland Conversion[J].Resources Science,2004,26(5):61-67.]

[4]蔡银莺,张安录.耕地资源流失与经济发展的关系分析[J].中国人口·资源与环境,2005,15(5):52-57.[Cai Y inying,Zhang Anlu.RelationshipsbetweenCultivatedLandResourceandEconomic Development[J].China Population,Resources and Environment,2005,15(5):52-57.]

[5]徐宪立,蔡玉梅,张科利等.耕地资源动态变化及其影响因素分析[J].中国人口·资源与环境,2005,15(3):75-79.[Xu Xianli,Cai Yumei,Zhang Keli,et al.Study on dynamic change of cultivated land resources and causes of the changes[J].China Population,Resources and Environment,2005,15(3):75-79.]

[6]谭荣,曲福田,郭忠兴.中国耕地非农化对经济增长贡献的地区差异分析[J].长江流域资源与环境,2005,14(3):277-281.[Tan Rong,Qu Futian,Guo Zhongxing.Disparity of Farmland Conversion to Regional Economic Performance in China[J].Resources and the Environment of the Yangtze River Basin,2005,14(3):277-281.]

[7]黄忠华,吴次芳,杜雪君.我国耕地变化与社会经济因素的实证分析[J].自然资源学报,2009,24(2):192-199.[Huang Zhonghua,Wu Cifang,Du Xuejun.Empirical Studyof CultivatedLand Change and Socioeconomic Factors in China[J].Resources Science,2009,24(2):192-199.]

[8]胡伟艳,张安录.人口城镇化与农地非农化的因果关系——以湖北省为例[J].中国土地科学,2008,22(6):30-35.[Hu Weiyan,ZhangGAnlu.Causality between Urbanization and Farmland Conversion:A Case of Hubei Province[J].China Land Science,2008,22(6):30-35.]

[9]朱莉芬,黄季琨.城镇化对耕地影响的研究[J].经济研究,2007,53(2):137-145.[Zhu Lifen,Huang Jikun.Urbanization and Cultivated Land Changes in China[J].Economic Research Journal,2007,53(2):137-145.]

[10]刘凤朝,孙玉涛.耕地减少、农民失地与经济增长的关系分析[J].资源科学,2008,30(1):52-57.[Liu Fengchao,Sun Yutao.Studieson the Relationship among Farmland Decrease and Land Loss of Farmers and Economic Growth[J].Resources Science,2008,30(1):52-57.]

[11]刘钦普,林振山.江苏省耕地利用可持续性动态分析及预测[J].自然资源学报,2009,24(4):594-601.[Liu Qinpu,Lin Zhenshan.Dynamic Analysis and Prediction on Ecological Footprint of Jiangsu’s Cropland[J].Journal of Natural Resources,2009,24(4):594-601.]

[12]宋戈,吴次芳,王杨.黑龙江省耕地非农化与经济发展的因果关系研究[J].中国土地科学,2006,20(6):33-38.[Song Ge,Wu Cifang,Wang Yang.The Granger Causality Test between CultivatedLand Conversion and Economic Development in Heilongjiang Province[J].China Land Science,2006,20(6):33-38.]

[13]吴群,郭贯成,万丽平.经济增长与耕地资源数量变化:国际比较及其启示[J].资源科学,2006,28(4):45-49.[Wu Qun,Guo Guancheng,Wan Liping.Economic Growth and Change of Cultivated Land Quantity:An International Comparison and lllumination[J].Resources Science,2006,28(4):45-49.]

[14]张华,周丹,陈朋.农民失地:原因、路径及其行动反应[J].调研世界,2006,(11):33-38.[Zhang Hua,Zhou Dan,Chen Peng.Peasants Land-loss:Cause,Route and Action[J].The Would of Survey and Research,2006,(11):33-38.]

AbstractThe purpose of this paper is to study the relationship between cultivated land change and socio-economic factors in Hubei province.Methods employed Granger causality test and error correction model based on yearly time series of cultivated land area,gross regional product,urbanization level and local finance revenue from 1978 to 2008 in Hubei province to analyze relationship between cultivated land change and socio-economic factors.Results reveal that regional economic growth,urbanization and local government’s pursuing of maximum of local finance revenue will lead to cultivated land change in one-way cause.Society and economic factors and farmland area have the long-term balanced relationship,and the velocity of the short-term variation approaching the long-term equilibrium is 26%.The long-term cointegration equation reveals that the economic growth elasticity of cultivated land is-0.02,urbanization level elasticity of cultivated land is 0.03 and local finance revenue elasticity is-0.16.The short-term error correction equation reveals the urbanization level elasticityof cultivated land is 0.03,while local finance revenue elasticity is-0.06.It is concluded that,as a bigfood production province,Hubei should take seriously in protectionof cultivated land;to harmonize cultivated land and socio-economic development,long-term and short-term measures should be taken.

Key wordsHubei province;cultivated land change;socio-economic factors;Granger causality test;error correction model

Empirical Study of Cultivated Land Change and Socio-economic Factors in Hubei Province

WANG Yu-meng WU Juan ZHANG An-lu

(College of Land Management,Huazhong Agricultural University,Wuhan Hubei 430070,China)

F301.21

A

1002-2104(2010)07-0107-05

10.3969/j.issn.1002-2104.2010.07.018

2009-12-30

王雨,博士生,主要研究方向为土地经济管理。

*国家自然科学基金项目(编号:70773047);国家社会科学基金项目(编号:08BZZ026);武汉市社会科学基金项目(编号:09035)。