四川地震灾后生态低碳均衡的统筹重建模式*

2010-09-28徐玖平

徐玖平 何 源

(四川大学低碳技术与经济工程研究中心,四川成都 610064)

四川地震灾后生态低碳均衡的统筹重建模式*

徐玖平 何 源

(四川大学低碳技术与经济工程研究中心,四川成都 610064)

5.12汶川大地震破坏了四川的森林、草地、农田和湿地等生态要素,灾区的气候、山体、水体、森林等环境参量受地震影响发生了变化,生态系统表现出高碳不均衡特征。为了解决生态系统高碳化,本文采用系统均衡理论,从灾区生态实际状况出发,归纳出灾后生态系统整体特征——熵值增大化、结构高碳化、生态复杂化、系统巨量化;针对震后生态系统结构表现出的高碳化,通过对生态碳循环规律的深入研究,提出生态碳循环均衡概念,构建出灾后生态低碳均衡结构;运用统筹思想,兼顾自然生态系统和人工生态系统碳循环的不同特点,以自然生态的增汇和人工生态的减源作为实践方向,建立灾后生态重建的运行模式;从生态城市、生态工业、生态农业三个维度实施灾后低碳重建工程,并提出在灾区实施低碳政策、实现低碳生产、构建碳汇基地、建立碳汇市场等相关建议,保障灾后生态恢复与人类社会重建的可持续协调发展。

地震灾害;生态系统;低碳均衡;重建模式;统筹

5.12汶川大地震给四川生态系统造成了巨大破坏。大面积的崩塌、滑坡和泥石流,形成堰塞湖,大面积地表覆盖被摧毁,动植物生存环境被破坏。地震间接影响气候环境。地震及由其造成的次生灾害毁坏作为碳循环中重要组成部分的植被,造成灾区CO2吸收能力下降,碳循环失衡。地震中死亡的大量动植物残体在腐败过程中,滋生大量生态流行病虫害,比如炭疽、疟疾、鼠疫等等,排放出大量CO2,生态均衡被打破。地震成为自然灾害中对生态系统结构和功能破坏最强烈的灾害类型之一。在全球气候剧烈变化的大背景下,加上频繁的地震灾害,生态的健康发展成为了全球越来越关注的问题。特别是汶川大地震,对长江中上游地区生态造成了巨大破坏。本文将针对汶川地震生态结构表现出的高碳化问题,运用生态碳循环理论,采用统筹方法,构建灾后生态低碳均衡模式,通过实施生态重建工程,实现灾区生态系统的低碳化目标。

1 灾区生态系统的结构特征

1.1 生态要素系统

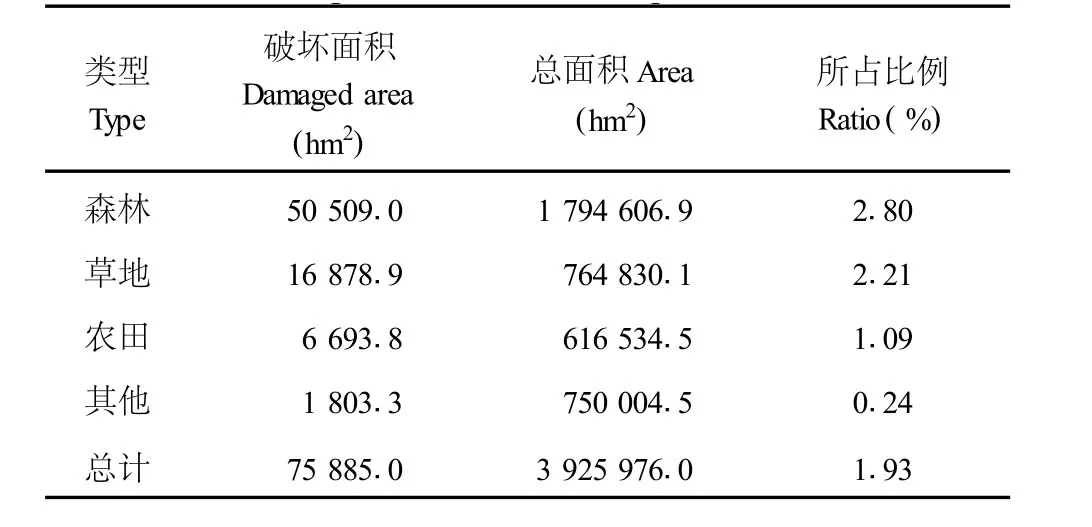

中国环境科学研究院对汶川、安县、绵竹、彭州、什邡、北川、都江堰、茂县、平武、青川、文县、理县、江油、崇庆等14个重灾县的遥感数据显示了汶川地震对森林生态系统、草地生态系统、农田生态系统和其他生态系统造成了大面积的破坏[1](见表1)。

1.1.1 森林生态系统

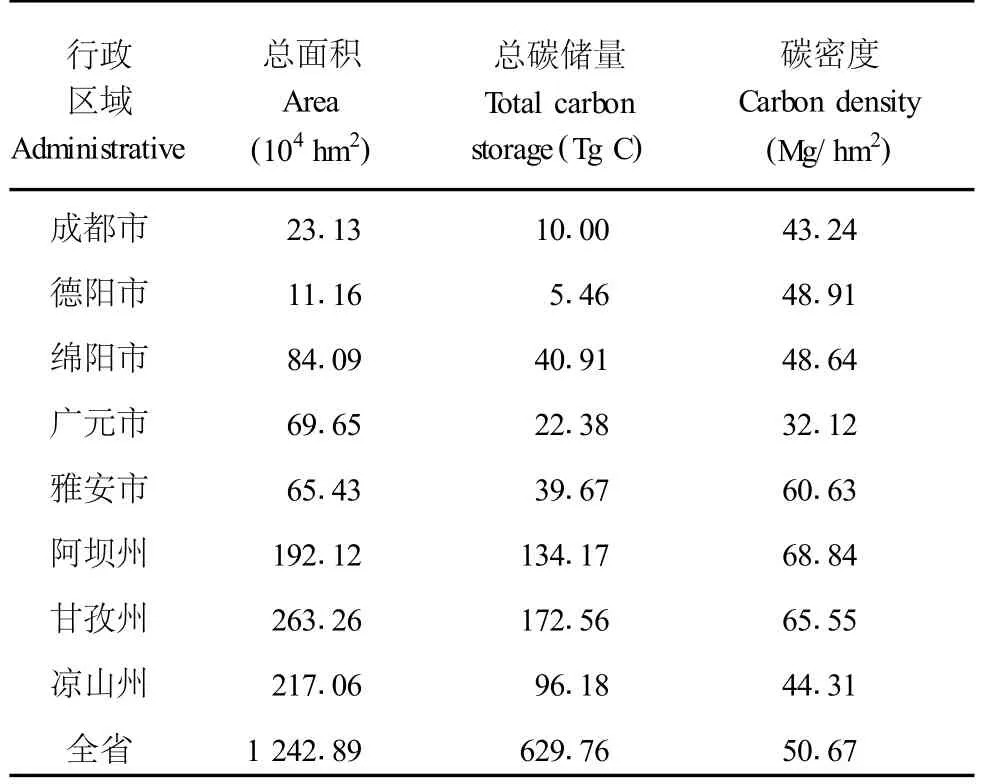

汶川灾区森林资源丰富,植被种类多样:该地震带南端的云南省有“植物王国”和“植物区系的摇篮”之称;四川的被子植物、蕨类植物种类数量居全国第二,裸子植物数量居全国第一。与其他植被组成相比,由于树木生活周期较长,形体更大,在时间和空间上均占有较大的生态位置,具有较高的碳贮存密度,能够长期和大量地影响大气碳库,因此森林生态系统在全球碳循环与碳蓄积过程中起着不可替代的重要调控作用。汶川大地震使四川林业受损严重(见表2),全省林地损毁493万亩,受损林木蓄积1 947万m3,森林覆盖率下降0.5%。

表1 汶川地震造成的重灾县生态系统受损面积Tab.1 Ecosystem damage area in hardest-hit counties post-Wenchuan earthquake

表2 四川受灾县域森林总面积、总碳储量和碳密度Tab.2 Forest area otal carbon storagecarbon density in affected counties in Sichuan

1.1.2 草地生态系统

四川草地面积约为0.2亿hm2,占全省幅员面积的42.0%,是四川省绿色植被生态环境中面积最大的生态系统。四川草地主要分布在西部少数民族地区和盆地四周边远山区,其中80%以上分布在甘孜、阿坝、凉山三州。四川草地分布区正是汶川大地震主要区域。草地植被固定了大气中相当大一部分CO2,对调节全球气候发挥重大作用。草地生态系统地上碳库不明显,其碳储量绝大部分集中在土壤中。地表土层的破坏将会摧毁草地的根系系统,会导致土壤中有机碳的大量释放。地震是影响内陆草原土壤碳储量最为剧烈的自然活动因素。汶川地震造成的滑坡分布区域面积约48 678 km2,滑坡总面积711.8 km2[2]。大面积滑坡破坏草地的根系系统,使原来固定在草被中的碳素全部释放到大气中;滑坡破坏了原来的土壤结构,使土壤中的有机质充分暴露在空气中,促进了土壤呼吸作用,加速了土壤有机质的分解。

1.1.3 农田生态系统

受灾地区共有农田20 504 km2,其中旱地11 018 km2,水田9 486 km2。由于灾区农田总面积70.23%分布于东南部的平原区,因此本次地震对农田的破坏不大。直接损毁农田33.59 km2,其中旱地损毁28.94 km2,占损毁农田面积的86.16%,水田损毁4.65 km2,占损毁农田面积的13.84%。受损农田主要分布于西部山区,其中北川县和平武县农田损毁比较严重,农田损毁面积占了灾区损毁农田的70%[3]。农田生态系统中的碳库是全球碳库中最活跃的部分,是在人类活动干扰下的生态系统碳流动过程。农作物通过光合作用固定大气中的CO2,一部分合成有机质,以食物、饲料等形式存在于植物体内,然后通过人和动物的消耗排放到大气中;一部分成为工业原料储存起来;还有一部分直接用于植物的呼吸消耗、残体腐烂分解释放CO2到大气中,形成农田生态系统的碳循环过程。

1.1.4 湿地生态系统

四川湿地总面积42 089.57 km2,占全省土地面积的8.7%。四川省大于1 km2自然湿地主要分布在四川西部,面积20 518.22 km2,占全省湿地总面积48.78%,是本次地震的主灾区。四川湿地植物主要以草本植物为主,兼有灌木和乔木,共有68科150属299种;湿地动物主要包括122种鸟类,224种鱼类,12种兽类,36种两栖类,15种爬行类。湿地是地球上生物产量最高、生物多样性最为丰富的自然生态系统之一,是生物多样性的特殊栖息地,是重要的碳汇,被破坏的湿地会释放大量的CO2等温室气体。湿地生态是生态系统的重要组成部分,也是自然碳循环中的重要组成部分。

1.2 生态环境参量

灾区地形地貌复杂,山高谷深,是众多河流的发源地或上游区。地震引起地质滑坡、泥石流增加,泥沙与砾石滑入河流,淤塞河道水库,抬高河床,破坏水体与水库容量,削弱区域防洪能力。灾区气候环境复杂、山体滑坡规模大、水体存在隐患、森林破坏严重,对生态环境造成严重影响。

1.2.1 气候参量

在全球的陆地气候环境中,除典型的赤道雨林气候和极地冰盖气候外,受纬度带谱和垂直带谱影响,该地震带上涵盖了多种气候类型:暖温带季风森林草原气候,暖温带季风半旱生落叶阔叶林气候,北亚热带季风落叶常绿阔叶林气候,高原高山寒温带气候,中亚热带季风常绿阔叶林气候,高原高山亚热带季风气候等等,构成了复杂多变的独特气候环境。

1.2.2 山体参量

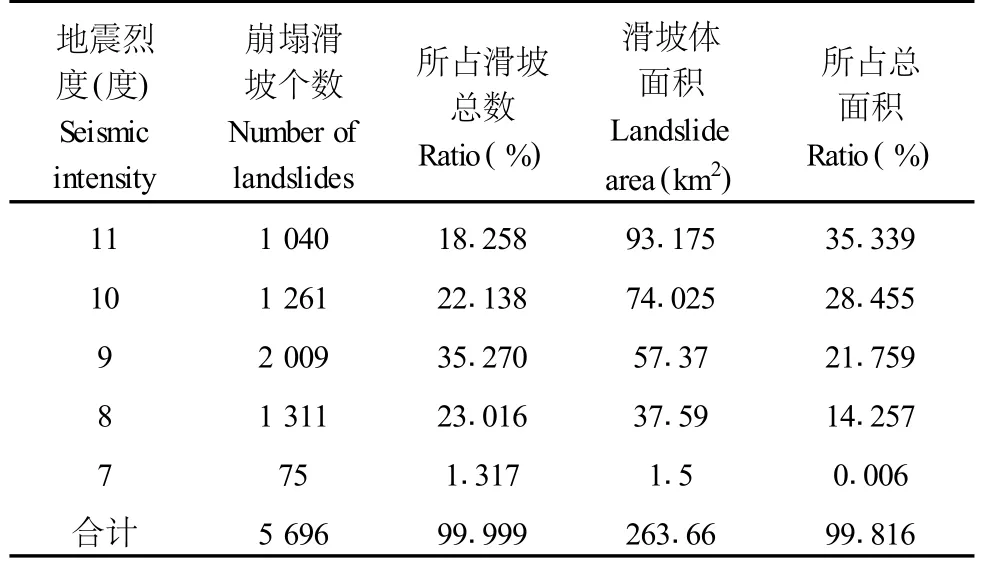

汶川大地震诱发的大规模滑坡受地震烈度、地形结构、土质及构造运动等多方面因素的影响,使得四川、陕西和甘肃山区发生大面积山体滑坡。表3显示,地震烈度越高,造成滑坡体面积越大,但滑坡个数却不是最多;地震烈度在9度时,造成的崩塌滑坡个数最多,占整个滑坡总数的三分之一以上。地震重灾区汶川县境内产生滑坡体206.5 km2,151.08 km2林地、16.13 km2草地、5.11 km2耕地遭破坏,崩塌的滑坡体填充的河流面积3.45 km2,各类生态系统服务总价值损失22 646万元[4]。

表3 不同地震烈度区崩塌滑坡泥石流分布数量表[5]Tab.3 Distribution of collapse,landslide and debrisflow in different seismic intensity area

1.2.3 水体参量

汶川大地震产生近200个堰塞湖,较大的有35个,其中33个在四川。从短期来看,3-5年的时间里,这些堰塞湖不稳定,余震、雨季都有可能造成溃堤,对生态带来次生灾害。地震造成398座水库出现险情,库堤开裂受损,附属设施受到破坏,水库排水不畅;山崩和大量泥石倾泻到低洼地区的水库中,抬高水库的水位,考验堤坝承受能力。地震引发放射性元素活跃性增强、重金属分布被打破以及化工原料泄露等事件,径流、湖泊水体质量受影响。

1.2.4 森林参量

森林具有二重性:当森林发挥稳固水土资源、调节气候的功能时,森林属于环境系统要素之一;当森林特指林木,作为食物链上的生产者时,森林属于生态系统要素之一。5.12地震使受灾区森林植被毁损严重,不少地方昔日青山如今满目疮痍。据四川省林业厅统计,地震造成四川地区泥石流堆积灾害迹地达343万亩,堆积量达42.96亿m3,森林水源涵养功能降低30.24亿t,水土流失潜在条件将使进入长江的泥沙达到10.74亿m3;森林碳汇储备能力每年损失78.1万t,损失价值2.5亿元,森林释放氧气能力降低67.38万t,损失价值2.7亿元。

1.3 生态系统整体特征

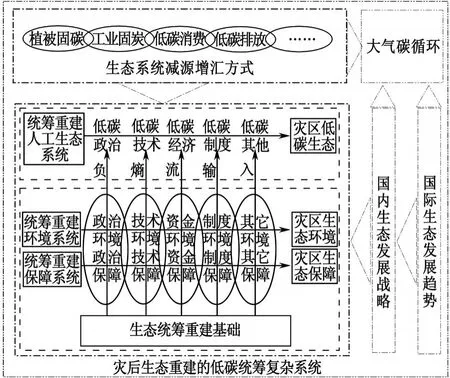

灾区生态系统要素和生态环境遭到巨大的破坏,在灾区开展生态系统恢复重建,需要结合国际生态发展趋势和国内生态发展战略。这是一项规模宏大的生态重建工程,涉及到自然生态和人工生态,包括灾后恢复的保障系统、环境系统等各个子系统。因此,灾区生态系统是与国内外发展环境息息相关的开放复杂巨系统[6],其主要特征表现为涌现性、开放性、复杂性、巨量性,如图1所示。

1.3.1 余震不断,熵值增大化

图1 生态均衡重建低碳耦合结构Fig.1 The ecological balance reconstruction of a low-carbon coupling structure

汶川大地震受灾面积大,受灾情况严重,受灾地区地形复杂、山体植被损毁严重、水资源受污染、农耕田大面积破坏等复杂的情况,导致生态恢复过程中不断涌现新的问题。余震不断,土壤中存贮的CO2被释放出来;山体、植被、水资源被反复破坏,泥石流掩埋了大量生命体,这些生命体在分解过程中向大气释放出大量温室气体。自然生态的碳平衡在余震中不断被破坏,新的平衡重建过程必然伴随人类使用大量石化能源,对灾区进行能量的输入,造成碳排放增加。这些不断涌现的新问题,打破了生态系统碳循环的有序性,系统内混乱程度加大,熵值增大。要克服熵值增大,就要以生态低碳为目标重建灾区碳循环模式,减少系统熵值,实现整个生态系统有序化。

1.3.2 环境开放,结构高碳化

生态系统不断地与其所处环境发生物质-能量-信息交换,体现了系统的开放性。地震释放出地质深处大量有害气体,增加了大气中高碳气体总量[7];地震损毁大片地表植被,削弱了灾区植被固碳能力;重建资金主要投向城乡住房、公共设施、基础设施和重大产业重建,对林木、草地等植被的重建资金投入不足。灾后人类生产和生活快速恢复,但自然生态系统恢复缓慢,灾区人工生态系统和自然生态系统失衡,生态结构高碳化。灾后生态恢复,应该以人工生态高碳结构调整为主,发展高技术、低能耗的产业,使用可再生能源及太阳能、风能、核能等新能源,宣传低碳生活,鼓励低碳消费,构建生态系统的低碳结构。1.3.3 物种多样,生态复杂化

灾区地势上属青藏高原边缘昆仑山-祁连山-龙门山-大凉山向海拔1 000-2 000的中级台阶四川盆地的垂直过渡区,其物种多样,生态丰富:植物种类占全国的85%,滇北、川西有大量原始森林;动物种类多达1 000种以上,其中兽类近200种,占全国的1/2,鸟类776种,占全国的66%,爬行类和两栖类有600多种,鱼类200余种。地震后,动物行为方式是否发生转变,物种基因是否发生突变,食物链是否发生改变,物种生存环境是否发生变化等等不确定性,使灾区生态变得更加复杂化。因此,生态重建要对灾后生态具体情况展开调查,并进行定性定量分析,如受灾地区的岩石、土壤、空气质量、水质等多方相互作用的自然环境分析,植物群落、动物群落以及人类社会震后的相互关系分析等等。这些错综复杂的关系需要在灾后恢复中妥善处理,重新确立生态均衡关系,避免灾后生态系统失衡。

1.3.4 对象太多,系统巨量化

灾后生态重建的低碳统筹复杂巨系统包括自然环境、生物群落和人类社会三个子系统,而各子系统又包括其各自的子系统。其中,自然环境子系统包括水、空气、岩石、无机盐和有机质;生物群落子系统涉及植物群落和动物群落;人类社会子系统包括低碳农业系统、低碳经济系统、低碳制度系统、低碳文化系统等等。可见,这一系统是一个具有很高维度的复杂巨系统。面对这样的复杂巨系统,应该按照统筹方法,对灾后生态系统的巨量性化繁为简,以简驭繁,实现生态系统整体协调发展。

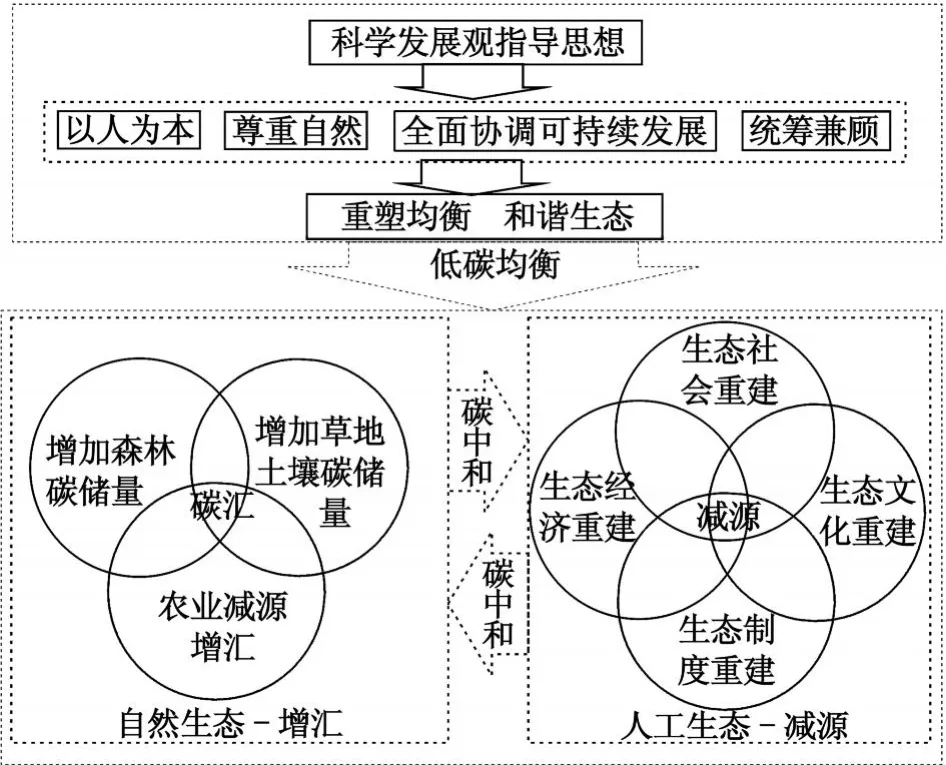

2 灾区生态重建的模式框架

灾后生态重建,是面对结构遭到重创的生态系统,按照生态碳循环理论实施的一项以建设低碳均衡结构为目标的生态重建工程。在灾区开展生态重建低碳工程,比在其他地区打破原有生态系统再重建低碳生态更节约成本。这项系统工程涉及到灾区生态的各个层次,需要按照统一的指导思想,遵循生态碳循环的规律,在多方协调与合作的基础上建立生态低碳均衡结构[8]。如图2所示。

图2 生态工程的低碳均衡重建模式框架Fig.2 Low-carbon equilibrium reconstruction framework of ecological engineering

2.1 统筹思想

低碳重建作为一种新型的、特殊的恢复方式,就是在灾后重建的实践中运用低碳均衡理论组织生态重建,实现生态恢复的低碳发展模式。这一创造性的重建模式,必须基于综合集成与统筹优选的思想,对灾后生态系统进行统筹恢复重建,寻找新均衡,实现灾区生态从简单恢复提升为科学发展式修复重建。灾后生态重建,是以科学发展观为指导思想,以人为本,尊重自然为原则,全面协调可持续发展为目的,统筹兼顾为方法,对灾区脆弱的生态系统重塑均衡,建设和谐生态。低碳统筹模式从自然生态和人工生态两个维度展开,针对自然生态和人工生态碳循环的不同特点,以自然生态的增汇和人工生态的减源作为实践方向,以尊重自然、保护生态为前提,在灾区发展典型的生态统筹重建模式。基于生态碳循环的观点,从碳源和碳汇两个角度入手,通过自然生态和人工生态的碳中和,实现低碳均衡。碳中和的实现有两个基本途径,一是在源上的替代、减少、提高效率,二是在汇处的吸纳、中和、末端处理。碳源处理,一般是通过能源结构调整、产业结构调整和技术创新来实现的,而碳汇则更多依靠制度手段,如制订优惠政策,鼓励植树造林和退耕还林,是生物固碳、扩大碳汇、减缓温室效应,减少CO2排放最经济和最有效的途径之一。

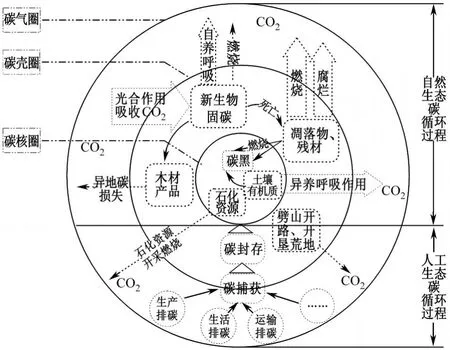

2.2 生态循环

生态碳循环是生物地球化学循环中重要的组成部分,认清楚这种循环规律,并改善生态碳循环,将有利于解决生态高碳化问题,建立生态均衡结构。生态碳循环过程中形成了许多CO2、CH4和NxO构成的碳源和碳汇。碳源对应碳排放过程,碳汇对应碳存储过程。碳存储和碳排放是两个具有相反运动方向的过程,构成封闭的碳循环。如图3所示。通过对碳存储和碳排放过程的人工干预,可以改变碳存储和碳排放的速度,从而影响作为环境参量的大气CO2混合比例。

图3 碳循环示意图Fig.3 Carbon cycle diagram

从地球空间角度来看,不妨将存在大气中的碳统称为碳气圈,存在于地表土壤和岩石中的碳统称为碳壳圈,存在于地表以下的碳(比如煤炭、石油等石化资源)统称为碳核圈。那么,碳从碳气圈→碳壳圈→碳核圈的过程,即为碳存储;反方向的运动过程即为碳排放。这样就构成了碳在生态地球空间的循环,如图4所示。地球生态碳循环可以分为自然生态碳循环和人工生态碳循环两个部分。

图4 生态地球空间的碳循环模式平面图Fig.4 Carbon cycle model in eco-earth space

自然生态碳循环过程中,绿色植被在光合作用下从碳气圈吸收CO2,将空气中的碳固定在碳壳圈,碳壳圈的碳经过地质运动,被深埋入碳核圈,经过生物地球化学反应,形成石化资源。这样完成了自然生态的碳存储过程。煤层自燃、天然气溢出等自然作用,将会把碳从碳核圈释放到碳气圈;林木燃烧、腐烂等自然作用,将把碳从碳壳圈释放到碳气圈:这些都是自然生态的碳排放过程。在当前自然生态碳循环中,碳存储速度快于碳排放速度,碳存储规模大于碳排放规模。

人工生态碳循环过程中,人类大量开采碳核圈的石化资源,并燃烧石化资源向碳气圈排出大量CO2;人类劈山开路、开垦荒地,破坏了碳壳圈,释放出CO2。这就是人工生态碳排放过程。人类通过CCUS(CO2Capture and Using/Storage)技术,将生产、生活、运输等过程产生的碳捕获下来,进行二次循环利用或封存到碳核圈,这就是人工生态碳存储过程。当前人类对石化能源依赖很强,消费很大,而碳处理技术尚不成熟,碳排放速度远远快于碳存储速度,碳排放规模远远大于碳存储规模。

由此可见,自然生态和人工生态两个子系统内碳循环不协调,子系统间不均衡。因此,有必要综合统筹自然生态和人工生态两个子系统,构建生态系统均衡结构。

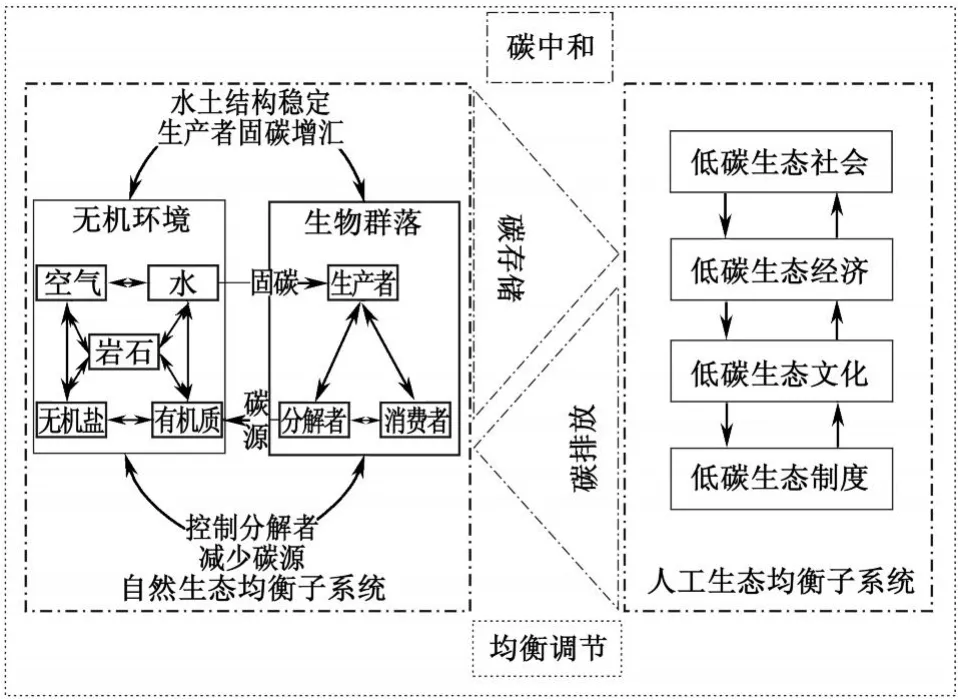

2.3 均衡结构

生态碳均衡就是人工生态系统和自然生态系统碳循环间达到一种相对稳定状态,在这种状态下,人工生态系统和自然生态系统都能够健康发展,任何一个系统的碳循环发生改变都会威胁到整个生态系统。因此,生态碳均衡可以从人工生态子系统和自然生态子系统两个方面来阐述,如图5所示。在人工生态子系统内,社会、经济、文化和制度相互作用,相互制衡,并决定人类的能源消费模式和人类向大气的碳排放量。人工子系统碳循环以废物、废气、废水的形式向外排放出大量碳,通过垃圾站、污水站以及碳捕获站等方式将碳收集起来,集中排放到自然生态子系统。自然生态子系统通过无机环境和生物群落的物理-化学作用,构成子系统内碳循环,同时降解和吸收人工生态子系统排出的废物、废气、废水,尤其是植物通过光合作用固定大气中的CO2,减少温室气体。排出人工生态子系统循环外多余的碳排放和自然生态子系统循环富余的碳存储合在一起,就是碳中和。碳中和的结果有三种:一是碳排放量多于碳存储量,碳中和后仍有多余的碳排放量;二是碳排放量少于碳存储量,碳中和后仍有多余的碳存储量;三是碳排放量与碳存储量相当,人工生态子系统和自然生态子系统形成完全碳中和。如果生态系统碳中和的结果长期处于第一种情况,那么多余的碳排放量将随时间累积起来,发挥累积效果,形成温室效应;如果生态系统碳中和的结果长期处于第二种情况,那么多余的碳存储能力将吸收以前排放的温室气体;如果生态系统碳中和的结果是第三种情况,那么生态系统实现碳循环平衡。

图5 自然生态和人工生态低碳均衡结构Fig.5 Natural and artificial ecosystem carbon balance structure

在低碳均衡结构中,人工生态子系统通过低碳社会、低碳经济、低碳文化和低碳制度改变人类的物质和能源消费方式,减少子系统的碳消耗,减少排放到自然生态系统中的高碳废物、废气、废水;运用CCUS技术,增强子系统内的碳存储能力。自然生态子系统通过增加生物群落中的绿色生产者,增强碳吸收能力;加强环境保护和建设,减少子系统内的碳排放。通过对生态系统碳循环的合理调节,可以实现整个生态系统的动态碳均衡。

3 生态重建工程的运行模式

生态系统作为典型的开放系统,在受到地震破坏后,可以通过自身动态调节达到平衡,但时间非常漫长。低碳生态重建是以低碳方式定向加速生态系统改善并达到生物群落和谐共存的演替过程。这种演替过程是不可逆的,但可以在关键环节实现突破性的进展,加快演替速度,缩短演替进程。

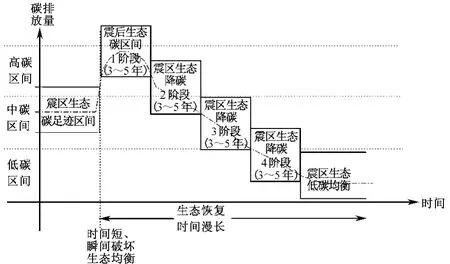

3.1 运行演化

地震打破了原有生态系统碳均衡结构,土壤、动植物残骸、人类社会等排放出大量CO2,生态系统瞬间跃迁高碳区间振荡。如图6所示。在3-5年内,生态将处在高碳区间振荡。生态系统与外部环境进行能量、物质和信息的交换,系统内各要素相互作用,将形成新的生态有序结构。通过低碳技术对生态进行重构,将引导生态系统朝着低碳均衡方向演化,逐步形成低碳均衡生态新结构。因此地震灾后的生态恢复,是一个生态混乱程度不断降低,系统熵值不断减小的过程,需要一段较长的时间。树木尚需十年,动物的回归、食物链的修复、生态系统的恢复、低碳生态均衡的建立,则是一个更长久过程。发挥人类主观能动性,开展生态低碳重建工程,将会大大缩短生态系统结构调整时间,加速实现生态系统低碳均衡结构。

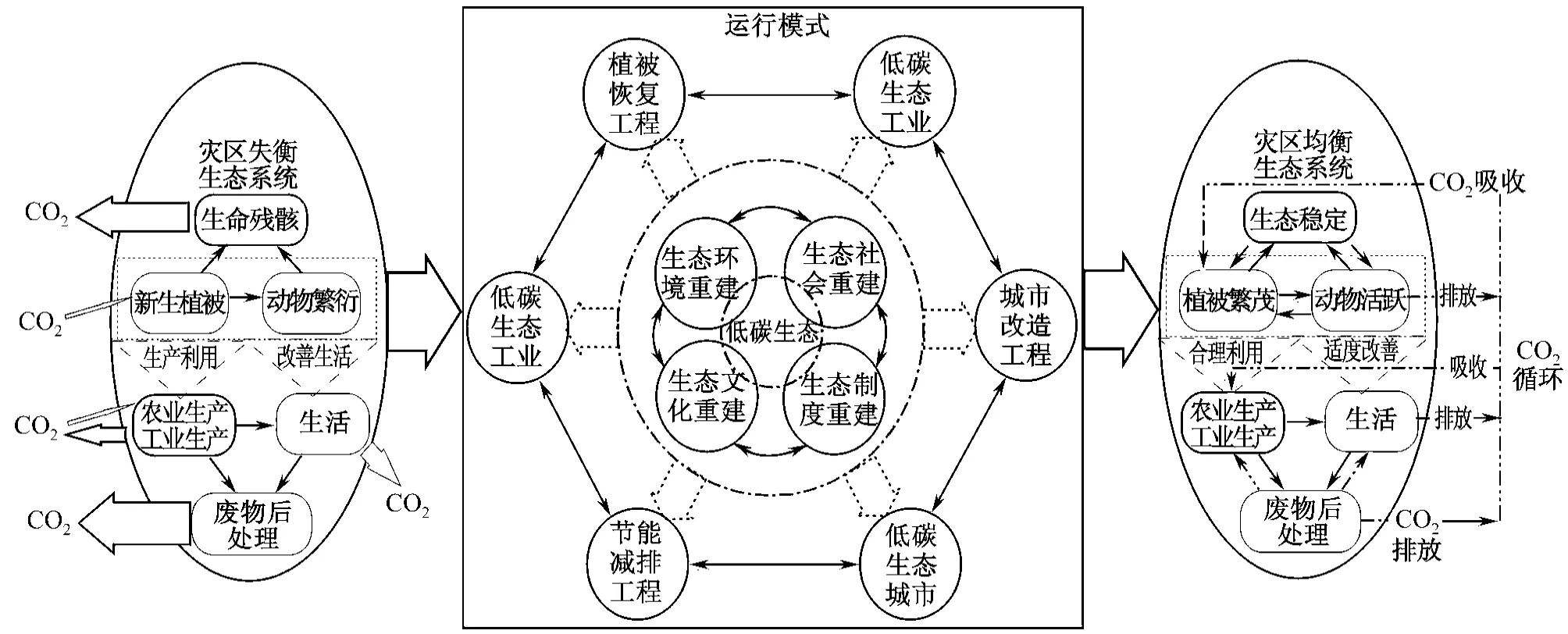

3.2 重建工程

生态重建系统工程就是基于现有的社会经济基础及背景,充分发挥已经确立的或潜在的社会经济优势,对灾后重建过程中的社会物质和能量投入进行统筹优化,达到灾区生态系统效果最优化。它是以灾区人类生态系统整体优化为目的,通过在关键环节投入物资和能量,对灾区

图6 灾区碳均衡时间演化图Fig.6 The time evolution of the carbon balance in disaster area

生态系统和人类社会经济系统进行整理和重组,形成一种有利于人类的、良性循环的生态系统的过程。如图7所示:灾区的植被、动物活动、人类生产生活规律被地震打破,生态系统的CO2等温室气体排放量远远大于CO2吸收量;通过植被恢复工程、节能减排工程、城市改造工程,建设低碳生态工业、低碳生态农业、低碳生态城市,实现灾区生态环境、生态社会、生态制度和生态文化的重建,最终达到灾区生态系统碳循环的低碳均衡。

3.2.1 生态城市低碳化

生态城市是建立在对人与自然关系更深刻认识基础上的新文化观,是按照生态学原理建立起来的社会、经济、自然协调发展的新型城市关系。生态城市低碳化是市民以低碳生活为理念和行为特征、经济以低碳经济为发展模式及方向、政府公务管理以低碳社会为建设标本和蓝图的城市化进程。地震给四川带来了巨大的破坏,灾区的重建又是一次工业化和城镇化的过程,参与重建的政府、企业等各方单位都需要更加重视经济发展与资源和环境的平衡,使得新建的城镇更加能够适应全球气候变化的挑战。

图7 生态低碳均衡的运行模式Fig.7 Eco-low-carbon balanced mode of operation

四川广元位于川陕甘三省交汇处,是5.12大地震的重灾区之一,是明确提出低碳重建的城市。依靠丰富的天然气资源,广元提出了能源转化行动,35家大中型企业的能源供应将逐渐从煤转化为天然气,预计每年可减少CO2排放123万t。到2015年,广元九成的出租车和公交车动力能源也将采用天然气。为增加碳汇,广元市计划到2015年,全市森林覆盖率从2009年的48%增加到53%,未来的产业结构也将向旅游业、茶产业、电子业等低碳产业转型。广元市对污水处理重建采用了蚯蚓生物滤池,数百条经过特殊培育的蚯蚓“清洁工”对进入滤池的污水和污泥进行生物净化,净化后的清水排入江河,处理后的污泥则变成了无害的蚯蚓粪,用作农田肥料。

3.2.2 生态工业低碳化

生态工业是模拟生态系统的功能,建立起相当于生态系统的“生产者、消费者、还原者”的工业生态链,是以工业发展与生态环境协调为目标的工业模式。生态工业低碳化是在生态工业的基础上,以低能耗、低污染、低排放为目标的工业生产模式升级,是人类社会继农业文明、工业文明之后的又一次重大进步。低碳生态工业实质是能源高效利用、清洁能源开发、追求绿色G DP的问题,核心是能源技术和减排技术创新、产业结构和制度创新以及人类生存发展观念的根本性转变。

灾区工业百废待兴,其建设成本远低于工业发达地区。在重建过程中,应该顺应国际产业发展的新趋势,大力发展环保产业、大力发展绿色制造、大力发展低碳工业,建设资源节约型、环境友好型工业;大力发展低碳经济、节能与新能源产业,加快自主创新步伐,推进产业升级和结构调整。灾区政府应该采取有力措施,积极引导灾区工业走绿色发展的道路,抓好节能减排技术、绿色和气候友好技术,尤其是低碳技术的研发,加快节能环保和装备的推广应用。

3.2.3 生态农业低碳化

生态农业是指在保护、改善农业生态环境的前提下,遵循生态学、生态经济学规律,运用系统工程方法和现代科学技术,集约化经营的农业发展模式,按照生态学原理和经济学原理,运用现代科学技术成果和现代管理手段,以及传统农业的有效经验建立起来的,能获得较高的经济效益、生态效益和社会效益的现代化农业。生态农业低碳化是在生态农业的基础上,以低碳理念为指导思想,以低碳能源为建设动力,将传统生态农业生产模式提升到以低碳技术为核心的新型农业生产模式。

在灾区发展低碳生态农业,应该开发安全优质农产品,并注重生态环境经营,同时积极对农村产业结构进行低碳化调整、优化和升级。安全优质农产品应该满足国家绿色农产品和有机农产品的标准。有机农产品不施用任何化学合成物质,绿色农产品严禁施用高毒高残留化肥农药,少用化学合成物,多用有机肥。这是从根本上解决农业生产过程中大量消耗化石燃料、大量排放温室气体的问题,是应对气候变化的重要途径,对灾区发展低碳生态农业十分有利。

3.3 政策保障

生态低碳均衡模式的着眼点是人类与自然环境的和谐相处,核心是人类的可持续发展,目标是低碳均衡,本质是应对全球气候变暖。在灾区开展低碳均衡模式实践,应该结合灾区生态的实际情况,长远规划,统筹安排,在尊重自然规律的前提下,坚持以自然恢复为主,人工重建为辅的原则,制定相关政策制度,保障低碳生态的实现。

(1)总体规划,综合恢复,实施低碳政策。以可持续发展思想为指导,把灾区江河作为一个整体的大系统,从自然、社会、经济综合考虑低碳化进程,统筹安排、综合治理、宏观调控;建立相应的碳汇管理和经营体制,引导灾区群众在尊重自然的基础上过低碳生活。

(2)退耕修养,还林还草,实现低碳生产。阿坝州、山州、甘孜州、雅安、广元等灾区山多坡陡,在坡度大于25度的陡坡和水土流失严重的地段,应坚决杜绝开荒,已开垦的地段应尽快退耕还林;在绵阳、德阳、都江堰等成都平原西北部地区,土壤和水利条件较好、坡度较缓、水土流失潜在威胁较小,应实行林业和农业综合规划,推行农林复合经营体系,实行低碳生产。

(3)发展林木,建管结合,构建碳汇基地。大力发展灾区林木业,林木建设和管理相结合。对灾区,主要是尽可能多地保护现存森林碳库,改变天然林的采伐机制;在无林地上营造人工林;促进次生林的天然或人工更新,并加以保护;在农田和牧场上增种树木,发展农林综合经营系统;扩大人工植树造林,提高森林碳汇功能;发展速生丰产林,加强人工林的集约经营、提高生产力、增加碳汇,增加耐久木材产品;开展群众性的造林绿化,加快防护林和公益林建设。

(4)生态核算,效益补偿,建立碳汇市场。尽快建立经济生态核算和生态效益补偿制度,建立国内碳交易市场。鉴于灾区生态工程建设的长期性和全局性,通过政策、立法,在财政、税收信贷等方面进行扶持。参与碳市场交易,按照森林生态效益的高低对经营者实行补偿,这不仅对提高经营者经营的积极性是有益的,同时对提高灾区的生态意识,以全新的碳交易观念评价森林都是必需的,应尽快加以实施。

4 结 语

汶川特大地震造成灾区脆弱生态系统的进一步破坏,通过对灾区生态系统结构的分析,发现灾区人工生态碳循环和自然生态碳循环之间结构失衡,表现出高碳化趋势,地震加速了这种趋势。为减缓这种趋势,在遵循生态地球碳循环规律的基础上,构建出灾后生态低碳均衡结构,并提出以自然生态的增汇和人工生态的减源作为实践方向,从生态城市、生态工业、生态农业三个维度实施低碳重建工程,以灾区为示范,在灾区实施低碳政策、开展低碳生产、构建碳汇基地、建立碳汇市场,用低碳方式调节人类社会和自然的关系,促进灾区生态恢复。灾区生态建设的低碳均衡统筹模式是在灾区生态重建这一特定环境下的实际应用,对灾区生态恢复重建具有指导意义,同时对全国低碳生态建设具有启示作用。

(编辑:李 琪)

References)

[1]王文杰,潘英姿,徐卫华等.四川汶川地震对生态系统破坏及其生态影响分析[J].环境科学研究,2008,28(5):100-116.[Wang Wenjie,Pan Y ingzi,Xu Weihua,et a1.Analysison EcosystemDestroy and Its Ecological Impact Caused by Earthquake in Wenchuan,Sichuan Provice[J].Research of Environmental Sciences,2008,28(5):100-116.]

[2]许冲,戴福初,姚鑫.汶川地震诱发滑坡灾害的数量与面积[J].科技导报,2009,27(11):79-81.[Xu Chong,Dai Fuchu,Yao Xin.Incidence Number and Affected Area of Wenchuan Earthquake induced Landslides[J].Sciences&Technology Review,2009,27(11):79-81.]

[3]徐新良,江东,庄大方等.汶川地震灾害核心区生态环境影响评估[J].生态学报,2008,28(12):100-116.[Xu Xinliang,Jiang Dong,Zhuang Dafang,et a1.Assessment About The Impact of Wenchuan Earthquake on Ecological Environment[J].Acta Ecologica Sinica,2008,28(12):100-116.]

[4]花利忠,催胜辉,李新虎等.汶川大地震滑坡体遥感识别及生态服务价值损失评估[J].生态学报,2008,28(12):5909-5916.[Hua Lizhong,Cui Shenghui,Li Xinhu,et a1.Remote Sensing Identificationof Earthquake Trigged Landsides and Their Impacts on Ecosystem Services:A Case Study of Wenchuan County[J].Acta Ecologica Sinica,2008,28(12):5909-5916.]

[5]苏凤环,刘洪江,韩用顺.汶川地震山地灾害遥感快速提取及其分布特点分析[J].遥感学报,2008,12(6):956-963.[Su Fenghuan,Liu Hongjiang,Han Y ongshun.The Extraction of Mountain Hazard Induced by Wenchuan Earthquake and Analysis of Its Distributing Characteristic[J].Journal of Remote Sensing,2008,12(6):956-963.]

[6]钱学森,于景元,戴汝为.一个科学新领域:开放的复杂巨系统及其方法论[J].自然杂志,1990,13(1):3-10.[Qian Xueshen,Yu Jingyuan,Dai Ruwei.A New Discipline of Science-The Study of Open Complex G iant System and Its Methodology[J].Nature Magazine,1990,13(1):3-10.]

[7]Suglsakl,R.Changing He/Ar and N2/Ar Ratios of Fault Air may be Earthquake Precursors[J].Nature,1978,275(9):209-211.

[8]徐玖平,卢毅.地震灾后重建系统工程的综合集成模式[J].系统工程理论与实践,2008,28(7):1-16.[Xu Jiuping,Lu Y i.Meta-Synthesis Patternof Systems Engineeringof Post-earthquake Reconstructions[J].Systems Engineering-Theory&Practice,2008,(7):1-16.]

[9]徐玖平,杨春燕.四川汶川特大地震灾后重建的产业集群调整分析[J].中国人口·资源与环境,2008,18(6):142-151.[XuJiuping,YangChunyan.IndustialClusterAdjustmentinPostWenchuan Earthquake[J].China Population,Resources and Environment,2008,18(6):142-151.]

AbstractWenchuan Earthquake destroyed the forest,grassland,farmland and wetlands and other ecological factors,and the climate,mountains,water,forests and other environmental parameters affected by the earthquake have changed in the Sichuan disaster area.The ecosystem presents the high-carbon imbalance feature.From the actual situation of the ecology in the disaster area,this paper summarizes four overall characteristics of the ecosystem-increasingof entropy,high carbonation of structure,complexityof ecology,and huge amount of system,then builds a new structure of the ecological low-carbon balance through analyzing the law of the ecological carbon cycle,establishes the postdisaster operation mode of ecological reconstruction by coordinating different traitsof the carbon cycle of the natural ecosystems and the artificial ecosystems,and puts forward low carbon policy recommendations from three aspects of the eco-city,the eco-industry and the eco-agriculture.Key words earthquake disaster;ecosystem;carbon balance;reconstruction model;overall planning

The Overall Planning Reconstruction Model of Low Carbon Ecosystem Balance in Post Sichuan Earthquake

XU Jiu-ping HE Yuan

(Research Center of Low Carbon Technology and Economy,Sichuan University,Chengdu Sichuan 610064,China)

F062.2

A

1002-2104(2010)07-0012-08

10.3969/j.issn.1002-2104.2010.07.002

2010-03-06

徐玖平,博士,教授,博导,主要研究方向为系统工程,低碳技术。

*国家社会科学基金重大招标课题(No.08&ZD009);教育部哲学社会科学研究重大项目(No.08JHQ0002)“;211工程”三期重点学科建设项目。