关于高职毕业生就业期望影响因素的调查报告

2010-09-26杨怡凡

□杨怡凡

关于高职毕业生就业期望影响因素的调查报告

□杨怡凡

针对高职院校毕业生就业期望进行探索,通过问卷调查,运用相关分析和回归分析,对高职毕业生的就业期望及其影响因素进行实证分析,研究结果表明,所学专业、家庭所在地、性格、实践活动等学生个人及家庭特征与受教育状况对毕业生就业期望具有显著的影响。

高职;毕业生;就业期望;调查报告

引言

自1999年我国高等教育实施大规模的扩招以来,高等教育规模扩展极为迅速,根据《中国统计年鉴》(2007年)公布的统计数字表明,全国各类正在接受高等教育的总人数已达到2694万余人[1],我国高等教育规模已超过了美国,居世界第一。高等教育毛入学率超到23%,已进入了高等教育大众化时代。普通民办本科高校近年来已发展至43所,在校生达数十万人,若将315所独立学院计算在内,则在校学生总数高达数百万人。2009年,全国参加高考人数1020万人,高考录取人数达到629万,录取率接近62%。根据我国“十一五”规划的安排,“十一五”期间,高等教育规模的年增长率为“55433”,即2007至2011年年增长率分别为5%、5%、4%、3%、3%,在今后一个阶段,我国的高等教育规模还将扩大,尤其是高职院校学生规模将进一步增长。由于高等教育规模的迅速扩大,在校学生和毕业生人数均大幅度上升,这是造成高校毕业生就业困难的原因之一。

大学毕业生就业难受到很多的关注,许多学者对这一问题从不同角度进行了剖析。赖德胜从劳动力市场与就业关系角度进行了分析,认为我国目前的劳动力二元市场是造成大学生就业难的主要原因之一[2];岳昌君和丁小浩从经济发展和产业结构与就业关系的角度进行了分析,发现经济增长对高校毕业生的吸纳能力并不大,而产业结构调整对高校毕业生的吸纳作用相对而言更明显,也就是说,要想解决就业问题就要不断调整经济结构以扩充就业市场的容纳力[3];谢维和和王洪才从高等教育与就业的关系分析了高校毕业生就业问题,其研究表明高等教育供给结构与劳动力市场需求结构不一致是造成就业难现象的主要原因[4];岳昌君、丁小浩、文东茅、郑洁等学者还从对影响毕业生就业的人力资本因素、社会资本因素、学历因素等若干因素进行了实证研究[5-8]。

本文是于2009年5月对西安翻译学院高职毕业生进行问卷调查,获得了有关就业的数据,对影响就业期望的学生个人及家庭特征、受教育状况等因素进行了分析。

一、对样本的统计描述和研究方法

(一)对样本的统计描述

本次调查针对某高职院校毕业年级学生,共发放调查问卷260份,回收调查问卷255份,有效问卷255份。

1.样本中男生97人,占38%;女生158人,占62%。

2.外语类专业学生148人,占58.1%;经济管理类专业学生57人,占22.4%;理工类专业学生40人,占15.7%;艺术类专业学生10人,占3.9%。

3.家庭所在地位于我国东部地区的学生42人,占16.5%;中部地区92人,占36.1%,西部地区121人,占47.5%。

4.家庭所在地位于大城市42人,占16.5%;中等城市97人,占34%;县级城市的41人,占16.1%;乡镇18人,占7.1%;农村57人,占22.4%。

5.对于期望就业地区的选择上,有108人选择了东部沿海发达地区,占42.4%;中部省份18人,占7.1%;西部省份7人,占2.7%;选择家庭所在地作为工作地的有45人,占17.6%;以上地区都可以的77人,占30.2%。

6.参加过实习或者实践工作的 187人,占73.3%;从未参加过的68人,占26.7%。

7.在对“学习成绩”的调查中,学习成绩差的有10人,占3.9%;处于中等水平的118人,占46.3%;处于中上以上水平的100人,占39.2%;另外有27人不愿意透露自己的学习状况,占10.6%。

8.在对“就业单位性质”的选择中,选择最多的是外资企业,达到145人,占总数的56.9%;其次分别是政府部门36人,占14.1%;民营企业32人,占12.5%;国有企业27人,占10.6%;公益性组织 9人,占3.5%;出国劳务6人,占2.4%。

9.其它统计数据:在“是否愿意参加志愿服务西部计划”的选择中,105人选择了“否”,占41.2%;在“是否愿意做村官”的选择中,153人选择了“否”,占60%;在“是否曾有过求职经历”的选择中,87人选择了“否”,占34.1%;在“就业难易程度趋势”的选择中,只有18人认为会越来越容易,占7.1%。

(二)研究方法

本文在分析过程中,把就业期望作为了因变量,其余数据均作为自变量来考虑。通过对因变量和自变量进行相关性和回归分析,以了解自变量对就业期望的影响程度。

回归模型中因变量是学生的就业期望,自变量主要有两类:一是个人及家庭特征的变量,包括来源地、性别、个性、喜欢的活动等等,二是反映教育背景的变量,包括专业、学历层次、学习成绩、是否参加过工作实践等。对于分类解释变量采用虚拟变量的方式:学科基准变量是“理工类”;生源地基准变量为“西部省区”;性别基准变量为“女性”;是否参加过工作实践的基准变量为“否”;学习成绩基准变量为 “中下”;就业起薪期望值基准变量为“500元以上”;首次就业行业选择的基准变量为“第一产业”;就业地区的基准变量为“西部省份”;是否愿意参加志愿服务西部计划的基准变量为“否”;是否愿意当村官的基准变量为“否”;是否有过求职经历的基准变量为“否”。

二、对就业期望影响因素的分析

(一)对就业起薪期望的统计描述

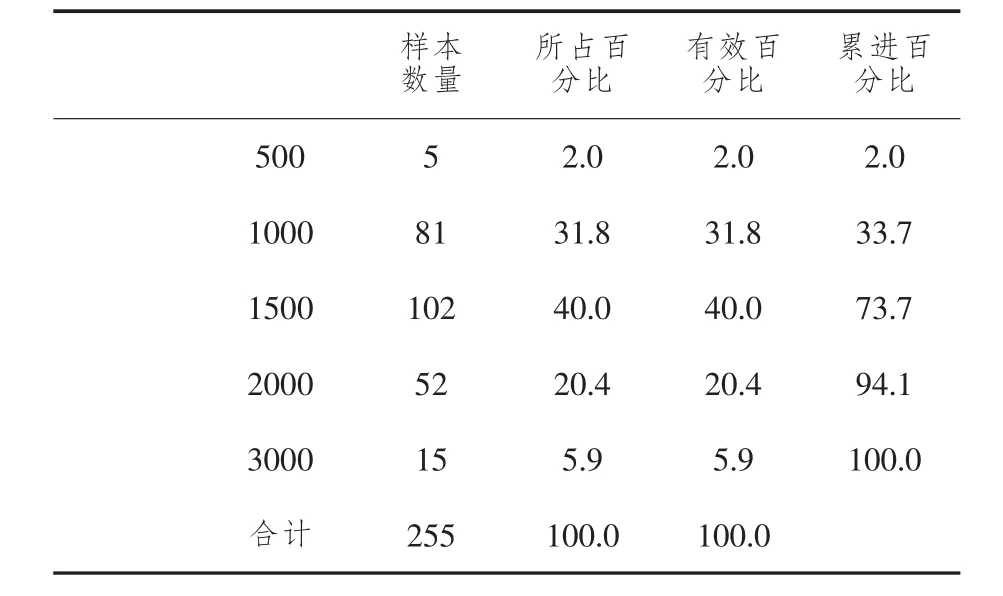

经过对样本的统计分析,就业起薪期望的平均值为1511.80元。其中选择起薪为不低于500元的有5人,占样本总数2.0%;选择起薪为不低于1000元的有81人,占样本总数的31.8%;选择起薪为不低于1500元的有102人,占样本总数的40.0%;选择起薪为不低于2000元的有52人,占样本总数的20.4%;选择起薪不低于3000元的有15人,占样本总数的5.9%(表1)。

表1 对起薪期望的统计

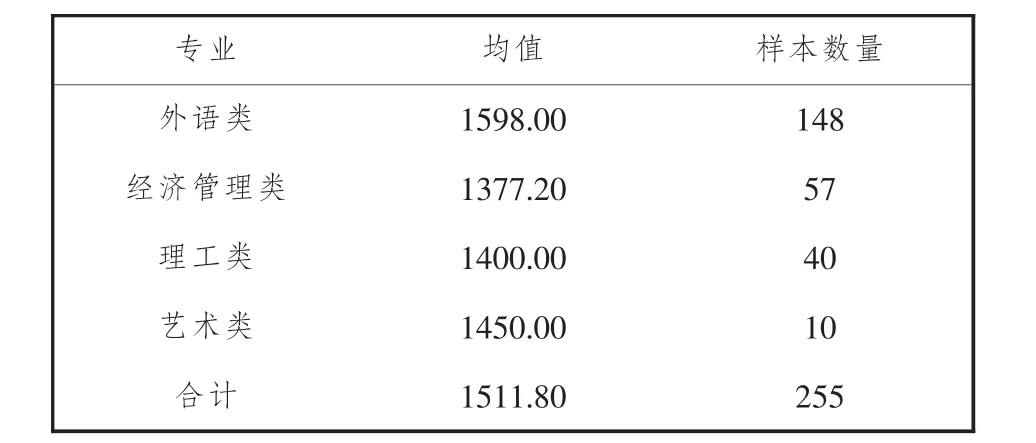

以所学专业为单位,就业起薪期望值分别为外语类1598.00元,经济管理类1377.20元,理工类专业1400.00元,艺术类专业1450.00元(表2)。

表2 各学科专业起薪期望均值

(二)对就业期望的相关性分析

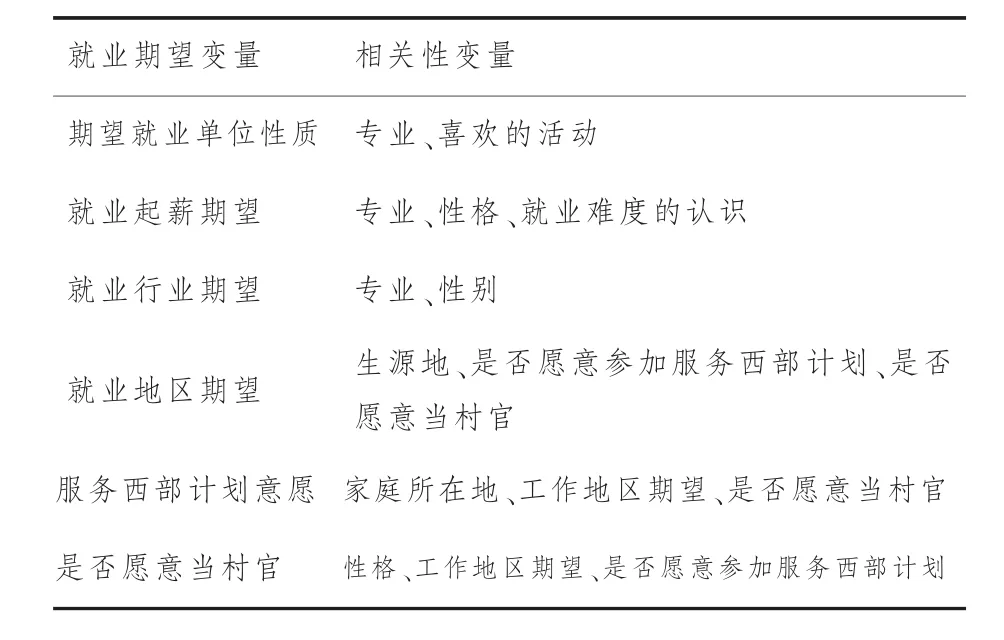

不同的就业期望项目,对所有自变量进行相关性分析后,得到与就业期望存在相关性关系的变量(表3)。

表3 与就业期望存在相关性关系的变量

另外,是否参加过实践活动与求职经历、喜欢的活动等变量存在相关性关系;对就业难度的认识与专业、性别、起薪期望等变量存在相关性关系。

(三)就业期望影响因素的回归分析

进一步对具有相关性关系的变量进行回归分析,得出以下结果:

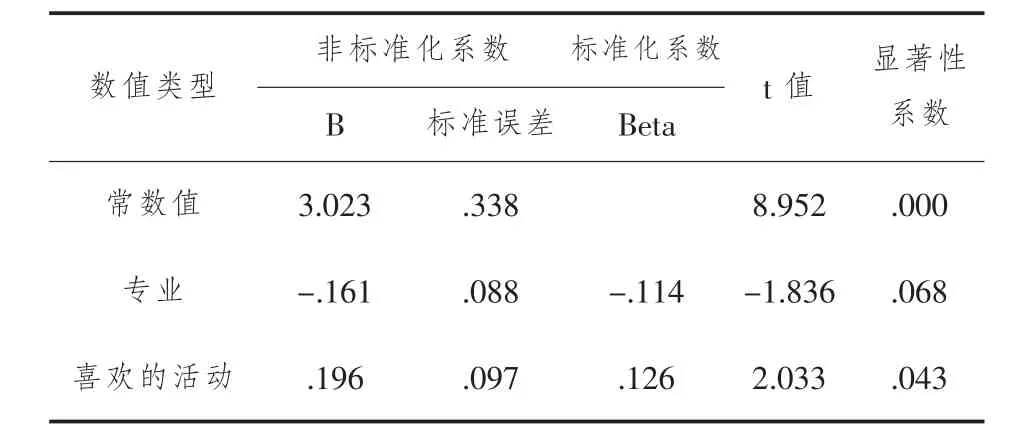

1.所学专业、喜欢的活动等变量对就业单位性质的期望具有显著影响,喜欢学习型活动的学生更期望在政府部门工作,外语类专业学生更期望在外资企业工作(见表4)。

表4 期望就业单位性质回归系数表

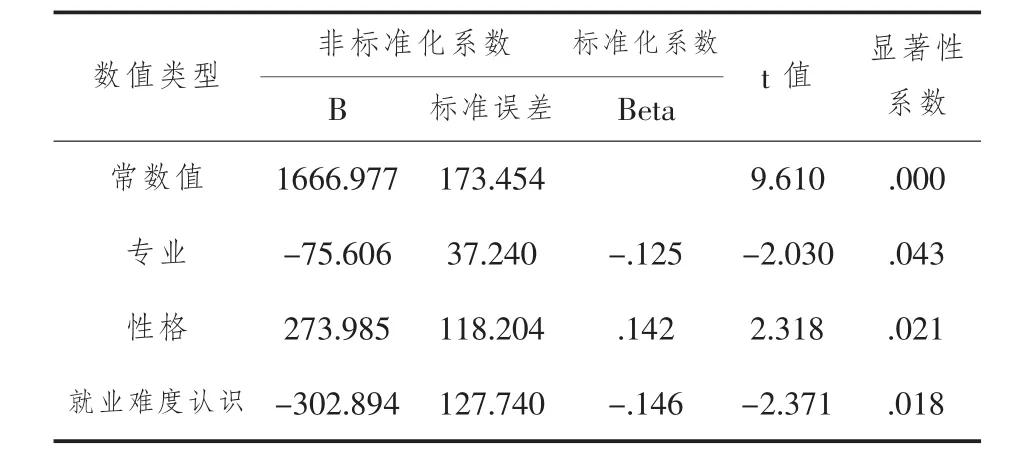

2.所学专业、性格、对就业难度的认识等变量对就业起薪期望具有显著影响,外语类专业、性格外向的学生就业起薪期望更高,认为就业越来越难的学生,就业起薪期望低(表5)。

表5 就业起薪期望回归系数表

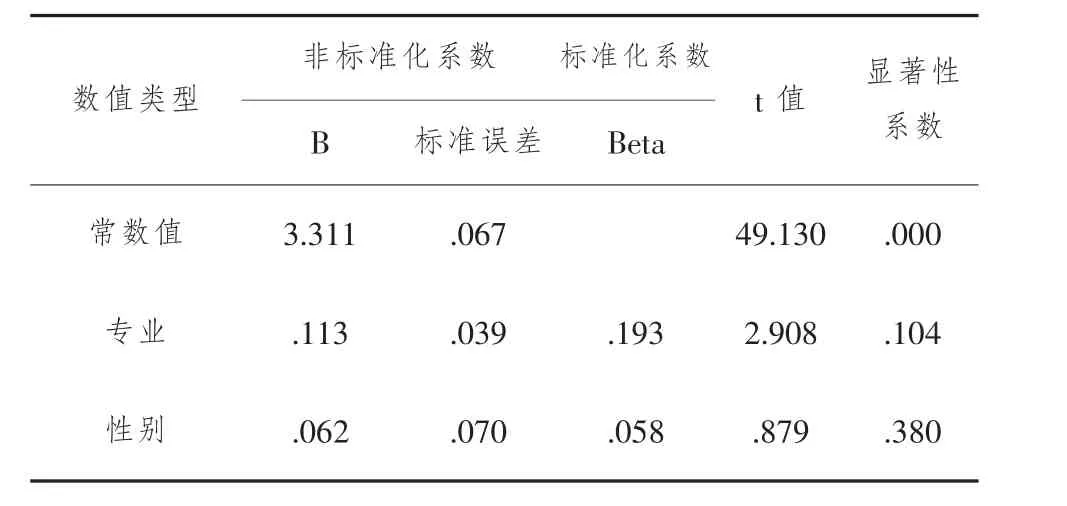

3.专业、性别与就业行业期望虽然存在相关性关系,但影响不显著(表6)。

表6 就业行业期望回归系数表

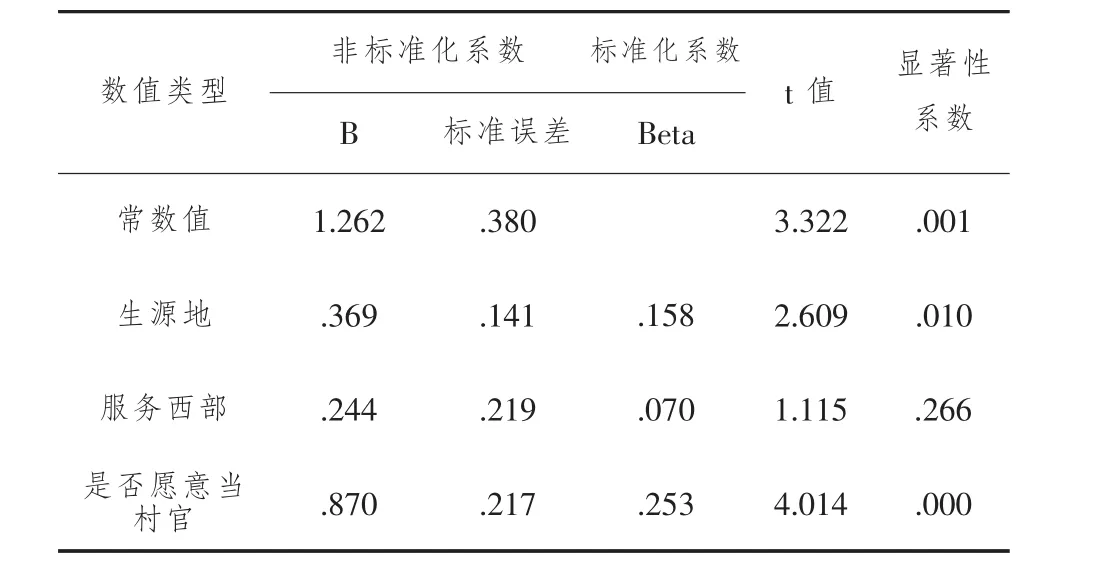

4.生源地、是否愿意当村官等变量对就业地区期望具有显著影响,是否愿意参加服务西部计划虽然与期望就业地区具有相关性,但影响不显著。生源地为大城市的学生更愿意到沿海发达地区工作,愿意当村官的学生更愿意到西部省份工作(表7)。

表7 就业地区期望回归系数表

5.家庭所在地、是否愿意当村官等变量对是否愿意参加服务西部计划具有显著影响,期望工作地区虽然与参加服务西部计划存在相关性关系,但影响不显著。家庭所在地位于乡村、愿意当村官的学生更愿意参加服务西部计划(表8)。

表8 是否愿意参加服务西部计划回归系数表

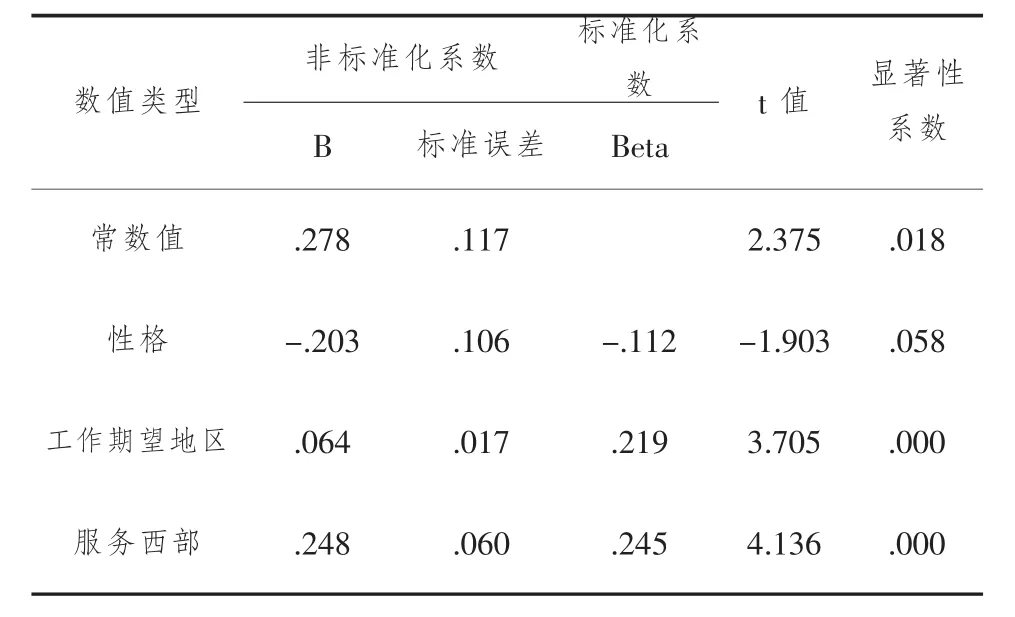

6.性格、就业地区期望、是否愿意参加服务西部计划等变量对是否愿意当村官具有显著影响。认为自己性格内向、期望于西部省份就业、愿意参加服务西部计划的学生更愿意当村官(表9)。

表9 是否愿意当村官回归系数表

三、结论

(一)在前文的分析中可见,所学专业对就业单位性质、就业起薪、就业行业等就业期望具有显著的影响,加大高职院校学科专业教学投入及环境和特色建设,对于推动学生就业具有显著的作用。

(二)学生的性格对就业起薪期望影响显著,性格内向的学生对起薪的要求更低。性格内向学生缺乏应有的自信,应对其进行必要的心理引导,完善性格内向学生的个性。

(三)认为就业难度大的学生对就业起薪的期望更低,例如女生。过低的估计自己的能力,会产生自卑感,易低薪就业;过高的估计自己的能力,毕业生就业的期望值增高,就业道路变窄,多次碰壁后容易产生失望和挫折感。所以,需要启发教育学生正确认识就业难度,并协助学生对就业难度进行客观准确的分析。

(四)学生没有认识到不同的就业地域对就业起薪的影响,说明学生没有认识到不同地区的发展水平对生活成本的影响。在北京1500元月薪和在西部贫困地区月薪1500元,其实际意义是不同的,还需要进一步增强对学生的宣传,以利于学生的就业安排。

(五)在就业地区和就业单位性质的选择中,分别有42.4%和56.9%的学生选择了东部沿海发达地区和外资企业。选择在西部地区就业的仅占2.7%,愿意出国劳务的2.4%。东部发达地区人才扎堆,西部地区对于高等级人才的需求量较大,而出国劳务对避开国内就业难的局面是较好的选择之一,应进一步加强学生择业观念的引导。

(六)有过实践工作经验的学生,对就业的态度更积极。所以,加强实践环节的工作,对学生就业有很好的推动作用。

四、进一步研究的建议

(一)受多种因素的限制,本研究的样本数量较少且局限于一所学校内。不同的院校其学风、学科建设水平不同,进一步研究应增加学校、学科门类及样本等的数量。

(二)就业期望的影响因素众多,进一步的研究应考虑更多的家庭、教育、社会环境等多维度的影响因素。

[1]国家统计局.中国统计年鉴2007:教育和科技[M].北京:中国统计出版社,2007.

[2]赖德胜.劳动力市场分割与大学毕业生失业[J].北京师范大学学报:人文社会科学版,2001(4):69-70.

[3]岳昌君,丁小浩.受高等教育者就业的经济学分析[J].高等教育研究,2003(8):24-30.

[4]谢维和,王洪才.从分配到择业—大学毕业生就业状况的实证研究[M].北京:北京教育出版社,2001.

[5]岳昌君,丁小浩.影响高校毕业生就业的因素分析[J].国家教育行政学院学报,2004(2):80-86.

[6]岳昌君,文东茅,丁小浩.求职与起薪:高校毕业生就业竞争力的实证分析[J].管理世界,2004(11):53-61.

[7]郑洁.家庭社会经济地位与大学生就业[J].北京师范大学学报,2004(3):112-119.

[8]文东茅.家庭背景对我国高等教育机会及毕业生就业的影响[J].北京大学教育评论,2005(3):59-64.

责任编辑 葛力力

杨怡凡(1970-),男,陕西延川人,北京大学教育学院博士研究生,研究方向为大学毕业生就业、民办高等教育、跨文化现象等。

G712

B

1001-7518(2010)18-0089-04