2004~2008年攸县食品和公共场所从业人员健康检查HBV感染情况分析

2010-09-21易巧明

易巧明

乙型肝炎病毒感染可导致乙型肝炎、肝硬化、肝癌。严重危害人民群众的身体健康,乙型肝炎病毒感染主要是通过血液传播,我国是乙型肝炎、肝硬化的高发病区[1]。《食品卫生法》和《公共场所卫生管理条例》都规定了从业人员上岗前必须进行健康检查[2]。对HBSAg阳性者,不能发给健康证,从业人员必须凭健康证上岗[3]。为了了解我县HBV感染情况,为乙肝防治提供科学依据。根据《食品卫生法》和《公共场所卫生管理条例》对我县的食品和公共场所从业人员都必须进行健康检查,凭健康证上岗。

1 对象与方法

1.1 对象 全县所有食品和公共场所从业人员以及外出打工者。

1.2 方法 采用统一的从业人员健康检查表,由从业人员自己填好。

基本情况(姓名、性别、年龄、籍贯、职业、文化程度)每个从业人员凭身份证进行内、外科、放射科、五官科和抽血检测二对半。HBSAg阳性者,凭身份证进行复查。体检科对每日的体检人员和结果分行业进行统计,对HBSAg阳性者建议3个月后复查,不发给健康证明。

2 结果

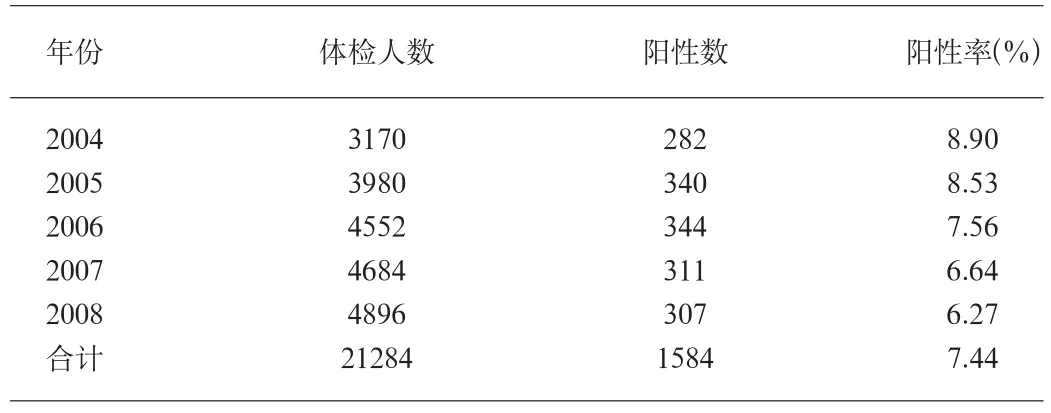

2.1 2004~2008年的HBSAg阳性情况 2004年共体检3170人,HBSAg阳性282人,阳性率8.90%;2005年体检3982人,HBSAg阳性340人,阳性率8.53%;2006年体检4552人,HBSAg阳性344人,阳性率7.56%;2007年体检4684人,HBSAg阳性311人,阳性率6.64%;2008年体检4896人,HBSAg阳性307人,阳性率6.27%。

表1 2004~2008年攸县食品和公共场所从业人员健康检查HBSAg阳性情况统计

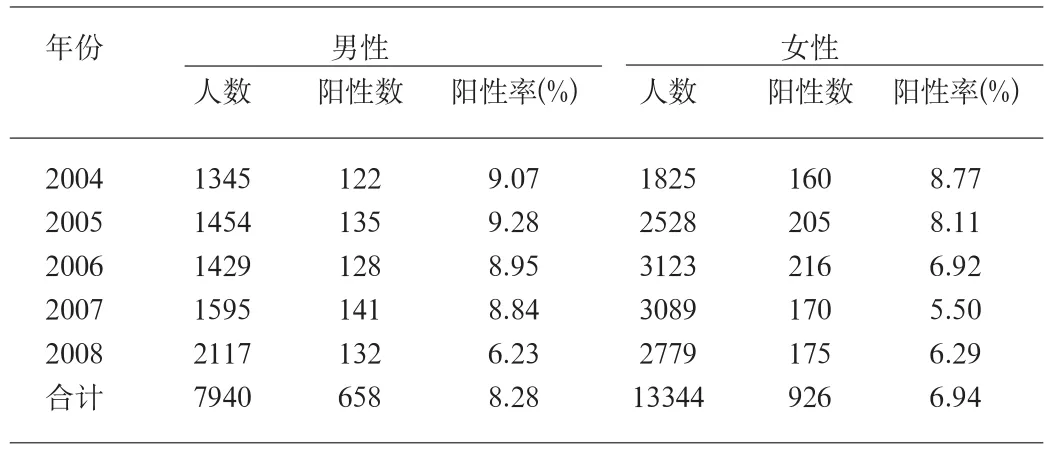

2.2 不同性别HBSAg阳性情况 5年间共体检21284人,其中男性7940人,HBSAg阳性658人,阳性率8.28%;女性体检13344人,HBSAg阳性926人,阳性率6.94%。

2.3 不同年龄组HBSAg阳性情况 5年间≤20岁年龄组共体检4001人,阳性222人,阳性率5.55%;21~30岁年龄组7638人,阳性558人,阳性率7.31%;31~40岁年龄组4775人,阳性393人,阳性率8.23%;41~50岁年龄组3811人,阳性323人,阳性率8.48%;>50岁年龄组1059人,阳性88人,阳性率8.30%。

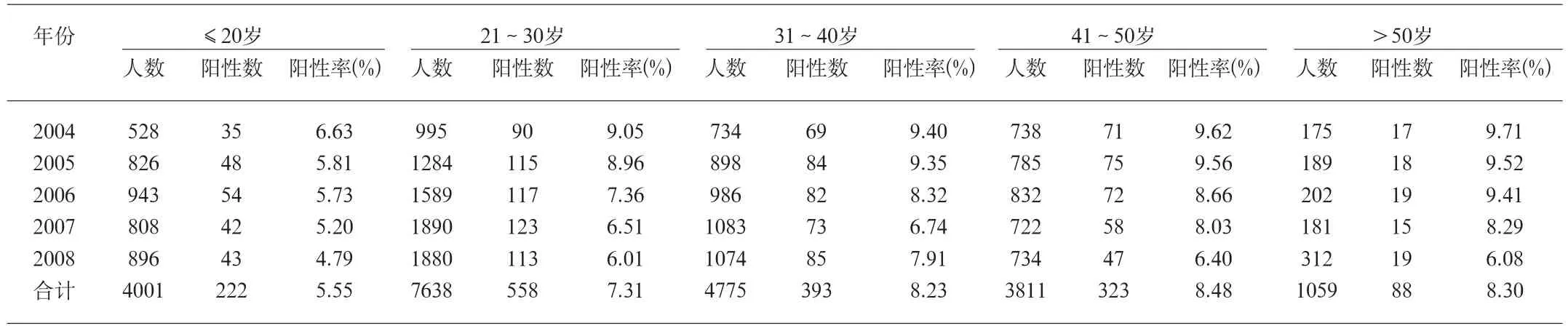

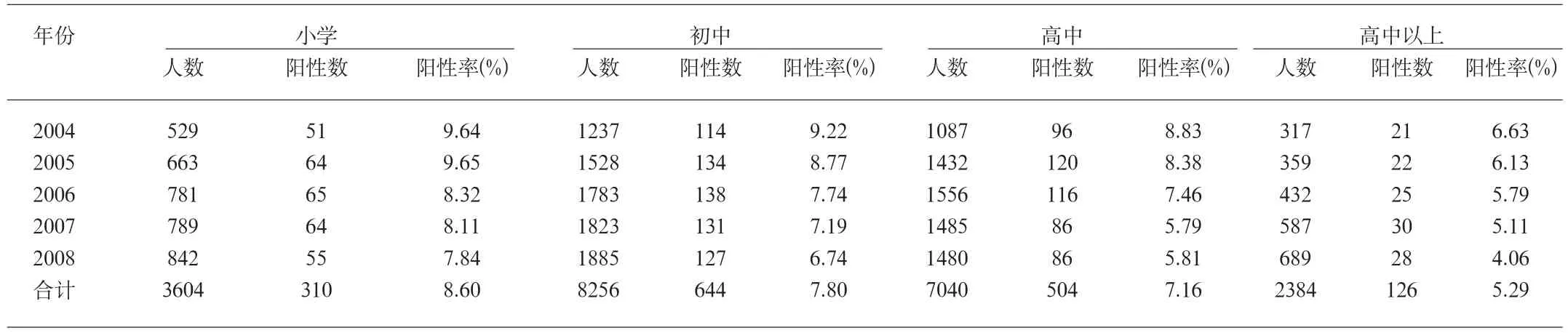

2.4 不同文化程度HBSAg阳性情况 5年间共体检小学文化程度3604人,阳性310人,阳性率8.60%;初中文化程度8256人,阳性644人,阳性率7.8%;高中文化程度7040人,阳性50人,阳性率7.16%;高中以上文化程度2384人,阳性126人,阳性率5.29%。

3 讨论

此次整理、统计了我县2004~2008年攸县食品和公共场所从业人员健康检查的资料。由表1可见,每年食品和公共场所从业人员HBV感染情况不同,各年份之间HBSAg阳性率有显著性差异。2004年HBSAg阳性率高达8.90%,逐年有明显下降的趋势。说明我县乙肝疫苗的预防接种工作比以前做得越来越好,受保护的人群越来越多。由表2可见,不同性别,HBSAg阳性率有统计学意义,男性的HBSAg阳性率(8.28%)高于女性(6.94%),这可能与男性参加的社会活动较多感染HBV的机会也相对增加有关。由表3可见,从业人员的文化程度不同,HBSAg阳性率也有显著统计学意义,从业人员文化程度越高,自我保护意识越强,HBSAg阳性率越低。我县从业人员的年龄参差不齐,最小的只有15岁,最大的有72岁。按年龄组分类统计,各年龄组之间HBSAg阳性率有显著统计学意义。从业人员年龄组越小,HBSAg阳性率越低;从业人员年龄组越大,HBSAg阳性率越高。这说明年龄组越小,后期的乙肝疫苗预防接种工作做得越好,家长对小孩的保护意识越强,HBV感染的机会越小。年龄越大,特别是40岁以上的从业人员,由于自身的文化素质较低,经济条件较差,自我保护意识淡薄,乙肝疫苗的接种率较低,与社会接触的频率又高,自然感染HBV的机会越多[4]。

表2 2004~2008年攸县食品和公共场所从业人员健康检查不同性别HBSAg阳性情况统计

表3 2004~2008年攸县食品和公共场所从业人员健康检查不同年龄组HBSAg阳性情况统计

表4 2004~2008年攸县食品和公共场所从业人员健康检查不同文化程度HBSAg阳性情况统计

乙型肝炎主要是通过血液传播,目前唯一有效的保护措施就是接种乙肝疫苗。我们必须加大宣传力度,使全社会的人都知道“一份预防胜过十二分治疗”的意义,使他们自觉主动接种乙肝疫苗,降低易感人群,保护人民健康。

[1]于广军,朱启熔.乙型肝炎病毒母婴传播及其免疫学预防的进展[J].国外医学流行病学传染病学分册,1996,23:161.

[2]梁晓峰,陈园生,王晓军,等.中国3岁以上人群乙型肝炎血清流行病学研究[J].中华流行病学杂志,2005,26(9):655-658.

[3]李梦东.实用传染病学[M].2版,北京:人民卫生出版社,1998:108.

[4]中华医学会肝病学分会、感染病学分会.慢性乙型肝炎防治指南[J].中华肝脏病杂志,2005,13(12):881-891.