秦汉三国时期成都商业大都会的建成

2010-09-19罗开玉

罗开玉

(成都武侯祠博物馆,四川 成都 610041)

秦汉三国时期成都商业大都会的建成

罗开玉

(成都武侯祠博物馆,四川 成都 610041)

本文论述了秦汉三国时期,成都商业大都会的建成历程:从李冰时期将成都“市”迁至成都城外“二江”间,形成“两江珥市”的格局,从此开始了成都作为商业大都会的提速发展。

秦汉三国时期成都;商业大都会;“两江珥市”

秦汉三国时期,随着都江堰的建成与发展,随着秦皇汉武对西南边地的开拓,成都地区经济对整个“西南夷”地区的影响空前强烈。西汉中、晚期,成都已发展为全国第二大都市,仅稍次于首都长安;临邛则为当时全国著名的工业城市。与此同时,成都发展为巴蜀甚至整个西南地区的政治、经济、文化中心,在交通上,也是西南地区最大的中心和枢纽。

秦汉一统,人口大增,市场大增,加之工、农业大发展,交通空前便利,促使商业迅速发展起来。与同期关中、中原等地相比,成都商业的总特征呈现出明显的区域中心,它与周围民族联系极紧密,同时远距离跨国贸易也较为发达。成都商业大都会的建成,极大地支撑了天府之国和天府之都的建成。

一 秦始建成都“市”

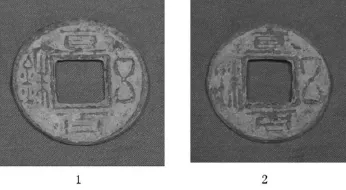

秦统治成都期间,成都的商业有质的飞跃。秦占领巴蜀后,即把秦本土商业管理制度推行于此。秦武王元年(公元前310年),秦在改建成都城的同时,“市张列肆”。即在大城中修建专门的、用于集中交易的市场(图1)。“列肆”,即在市场中按不同的商品性质、种类,设立若干不同的交易区域。除设立“亭”吏管理市场的日常交易外,还对盐、铁两种特殊商品的生产和销售设置专门的衙门,单独管理。秦政府又把秦币“半两”钱、秦度量衡器制度等,推广于巴蜀,利于加强商业管理,也极大地促进了商业发展。秦在改建成都城的同时,还在西蜀筑郫城和临邛城[1]。其中,临邛因发现了大量铁矿,临邛城是作为专门的冶铁城市来重点发展,同时也是成都商业大都会的辅助、配套性城邑来发展。

图1:新都出土市集画像砖

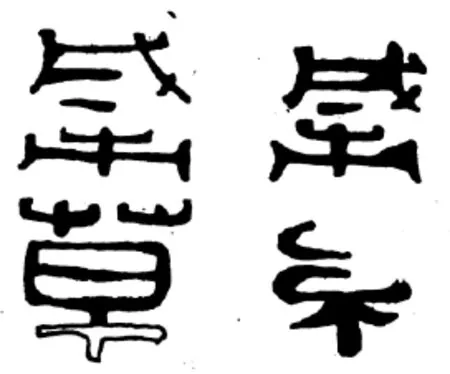

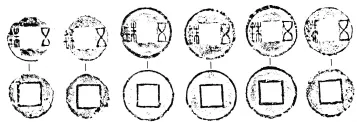

近年,在成都、青川等地这一时期的遗址、墓葬出土的陶、漆器上多次发现“成亭”或“亭”印文(图2)[2],便是成都亭吏的印戳。在县以下设亭,主要是秦制(中原个别国家也有此制)。秦在县以下的基层管理中,治安管理与市场管理合为一体。“亭”除管理地方治安外,还兼有管理本地市场的职能,对私营作坊的产品有检查监督权。为减少损失,对有些产品如陶、漆器,还在生产过程中便到作坊去检查,合格者则盖上印戳。“亭”不是生产机构,亭吏也不负责检查官营作坊的产品[3]。秦入巴蜀后,即实行“市籍”管理制度:限制农民弃农经商、对商贩“户籍”实行专门的管理。凡有“市籍”的家庭,除赋税不同外,其本人、其子弟都不得为官吏等。这在当时叫“抑末”。另外,在市场上出售的商品,凡价值在一个钱以上的,必须明码标价。

图2:四川青川秦墓出土带“成亭”的器物

这一时期,成都“市”对周边民族、甚至对整个西南民族的吸引力开始显现出来。过去,在巴蜀王国时期,蜀国的政治、经济、文化地位并不明显高于周边民族,成都的商品交换中心地位更没法确立。秦统治巴蜀后,在政治、军事、经济、文化诸领域具有远远强大于周边民族的实力,具有更大的吸引力,使成都的区域性中心地位更加突出。成都“市”发展甚快。它的狭小的布局,很快便无法满足需要。各地来的各民族商人们拥挤在成都城中,也给城邑管理带来了诸多问题。

二 成都“两江珥市”格局的形成

扬雄《蜀都赋》用“两江珥其市”来形容成都“城”与“市”的布局关系。成都“城”像人之头部,而成都的“市”像一只珥饰[4],安放在城外南边紧临的“二江”之间。

秦武王元年(公元前310年),秦筑成都大城的同时,在大城中“市张列肆”,一直延续了约40年。至李冰时期,随着城邑发展和人口增多,特别是随着周边民族地区各族商人大量涌入成都,这个“市”已不能满足需要。

李冰“开二江”、“建七桥”后,为解决这一难题提供了可能。当时,成都城外“二江”间有一块空地。这块地,呈不规则的长条形,东西长约1.5~2公里,南北0.6~0.9公里。过去,受桥梁交通的限制,受“二江”常发洪水的影响,这块地使用价值不高,估计主要是芦苇荡,或少量农田。

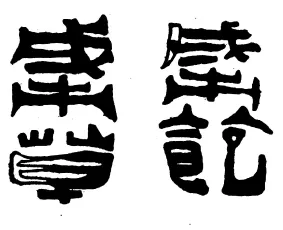

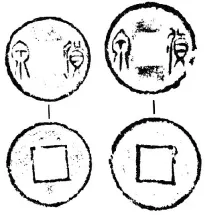

图3:李冰时代成都城图

李冰“穿二江成都之中”后,整修了“二江”堤岸,基本解决了洪水问题;新开人工河石犀渠贯穿这长条形土地的中部,便利水运,便利用水,便利泄洪;建“七星桥”后,解决了这块地与城区、与两岸的交通。这都为开发这块地提供了条件。搞了大量基本建设后,李冰将原位于成都城中的“市”,迁到城外“二江”之间。这块地经过必要的整治,如填坑、垫底、抬高、平整后,便建成了当时西南地区甚至整个秦国最大的“市”。该市北倚郫江(内江),南临检江(锦江、外江),中部有石犀溪穿过,水路交通和用水都极为便利。从管理角度看,该市场位于当时成都城外近郊,既避免了大型市场对城内居民生活、对城内秩序、交通的干扰,又方便了城内居民的商业交换购物活动。该市场以“二江”为墙,桥为门、喉,便于控制管理。每天按鼓声,按时开市与闭市。(图3)

“两江珥市”,是当时成都城邑与商品市场即“城”与“市”的最佳布局。它在成都城延续了约600余年(约公元前277年~至公元347年),至桓温平蜀(347年),夷少城,“二江”间的“市”才消失,该地才由此转为萧条。

锦官城,位于秦成都城南门外检江南岸,夷里桥附近一带。系秦政府建设的专门织锦、贩锦的区域。著名的锦里,为锦官城的中心,位于检江南岸,必始建于李冰建“七星桥”后。当时这里的蜀锦制品,不仅销往全国各地,也销往南亚、西亚等国。这里也是“成都市”的一部分。其西的“车官城”,也是车类交通工具的专门市场。可见,“成都市”,并不局限于“二江”之间,事实上它早已向检江南岸延伸。

“市”从成都城中迁出后,成都城成为更典型、更封闭的“里坊制”城邑。

秦在新占六国实行“上农除末”的抑商政策,打击、迁徙富商大贾。但在成都,却鼓励富商大贾们,如冶铁实业家、织锦实业家、制漆实业家等和商人将商品运销西南各地。这些都有力地推动了成都商业的发展。农业方面,秦本土实行的粮食专买政策并未在成都执行,原住民和外来移民通过市场卖出大量余粮,换回自己需要的铁农具、食盐等。川西高原民族把大量马、牛、羊、皮革制品甚至他们彼此械斗征战掠获的奴婢等,销售到成都。成都的商贾们则以铜、铁兵器、工具、盐、漆器、锦帛等换取上述物品和奴婢,除少数供本地使用外,又将其大部分转售关中等地。在秦统治期间,成都人的商品意识迅速发展。一些过去主要供自用的物品、或一般用于馈赠的物品,现在升华为商品,如水果、渔猎物品、家禽等。过去,一些原住民流行以物易物,或长期使用一般等价物,现在货币意识迅速发展,在其墓葬中往往有“半两”等货币。在秦统治期间,成都城外“二江”间的“市”,是当时全国最大的奴婢集散市场。奴婢来源就是西南各地的少数民族。

这一时期,成都外贸输出主要有六大类产品:铁器、蜀锦、漆器、茶、井盐和奴婢。这些也是“成都市”上最行销的产品。蜀锦、漆器、茶多系国际贸易,铁器和井盐则多输往关中和西南民族地区。奴婢则主要输往关中、中原等地。它们都促进了天府之国的迅速发展形成,也促成了“成都市”的高度繁荣昌盛。

成都的蚕丝、蜀布、蜀锦、邛竹杖等,通过“南方丝绸之路”远销东南亚、南亚诸国。

这一时期的成都铁器应着重谈一谈。公元前230年,秦国灭赵,迁赵国的手工业者卓氏等入蜀。《史记·货殖列传》说:“蜀卓氏之先,赵人也,用铁冶富。秦破赵,迁卓氏。卓氏见虏略,独夫妻推辇,行诣迁处。诸迁虏少有余财,争与吏,求近处,处葭萌。唯卓氏曰:‘此地狭薄。吾闻汶山之下,沃野,下有蹲鸱,至死不饥。民工于市,易贾。乃求远迁,至之临邛,大喜,即铁山鼓铸。运筹策,倾滇、蜀之民,富至僮千人。田池射猎之乐,拟于人君”。“程郑,山东迁虏也,亦冶铸,贾椎髻之民,富埒卓氏,俱居临邛。”[5]从公元前310年秦在成都置铁官,并筑临邛城,至秦灭赵后迁卓氏等入蜀,其间共约八十年。这八十年,以临邛为基地的巴蜀冶铁业当有很大的发展。赵国卓氏未入蜀前,早知临邛的铁和铁矿。它反映出临邛铁和铁矿的名声极大。不仅秦人熟知,就连远在北方的、做为敌对国的赵人也知道。正因如此,卓氏才主动要求远迁至临邛。它反映出的信息是,秦入蜀后,巴蜀冶铁业早有相当发展,临邛冶铁业早已声名远播。也表明蜀地铁器早已源源不断地运往关中,成为秦统一天下的重要资源之一。秦国征战中的许多铁兵器、铁工具、铁原料多出于巴蜀。成都铁器还大量销售到今汶山、笮、越嶲、滇、夜郎等民族地区。卓氏、程郑作为一名“迁虏”,即一名受官府严加管制的流放犯人,到临邛后,竟能“即铁山鼓铸。运筹策,倾滇、蜀之民,富至僮千人。田池射猎之乐,拟于人君”,说明当时巴蜀冶铁业除有官营作坊外,还大力提倡、鼓励私营。也表明当时官府不仅把部分铜铁矿山租给实业家,官府还为其开采、冶炼、销售提供种种支持。这是卓氏、程郑这两名当时全国最著名的私营冶铁家能够产生的政策前提。正是由于政府的细心扶持,倾力打造,成都临邛(今邛崃、大邑、蒲江)才会很快成为当时秦国最大的冶铁基地。这也极大地促进了成都商业大都会的发展。

蜀郡生产的枸酱,也通过夜郎地区,销售到今广东的南越地区。蜀姜行销关中。始皇统一六国前,巴蜀对外的商品交流地区主要限于秦占领区。这时期,各种物品通过各种途径,源源不断地输送到关中、汉中、上郡、南郡及“西南夷”的许多边地。

成都平原丰富的物产,为秦统一天下做出了巨大贡献。所谓“始皇因四塞之国,据崤函之阻,跨陇蜀之饶,听众人之策,乘六世之烈,以蚕食六国,兼诸侯并有天下。”[6]秦统一六国后,政府在全国范围内通关塞、修驰道、统一货币和度量衡等,成都商品也就输送到全国各地。

三 汉代成都商业的大发展

秦末汉初,全国战乱,巴蜀独安,保证了工商业稳定、持续地发展。汉初外地物价腾涨,不法奸商乘国乱之机牟取暴利,米至每石卖1万钱,马1匹卖100金。但成都物价相当便宜、稳定,大量商品外流,对全国经济形势起了稳定作用。西汉初期,为恢复经济,废除了秦代政府独家官营铸钱、官营盐铁等管理政策。当时虽采取了一些抑商措施,私营商业仍发展很快。

迄至西汉早期,巴蜀经济区已初步形成,成都则跃居为全国的6大都市之一。巴蜀的丝织品、漆器、铜、铁器等,流通到全国各地。目前在长沙马王堆、江陵凤凰山等地的汉代早期墓葬中,都发现了巴蜀生产的丝织品及漆器。这一时期,巴蜀内地生产的各种铁器,往往通过民间途径,流通到“徼外”西南夷地区。

西汉早期,仍基本继承秦时市场管理制度。约在西汉中期(武帝时期),治安管理机构与市场管理机构分离,“市”的管理机构从“亭”中分离出来,成为专门的管理部门(图4)。在这一时期的漆器上、陶器上,或见有“成市”“成市草”、“成市造”、“成市饱”、“市”等铭文(图5、6)[7]。它们是“成都市”吏检查了私营作坊产品后,给合格产品留下的印记。蜀郡专门在“成都市”设置“长”,即管理“成都市”的机构与县同级[8]。这说明,西汉时期,“成都市”隶属于蜀郡郡府,而非隶属于成都县。这有别于当时通常为县衙门管理当地市场的惯例。这也反映出当时“成都市”所具有的特殊地位。

图4:汉代成都城图

汉承秦制,西汉政府仍从政治上限制商人,实行专门的“市籍”制度。汉初规定“贾人不得衣丝乘车”,不得带兵器,不得仕宦为吏,并“重租税以困辱之”。景帝时曾重申“有市籍不得官”甚至“子孙亦不得为吏”。临邛卓氏自己是手工业实业家,但当女婿司马相如带着文君在临邛开酒馆时,卓王孙竟“闻而耻之,为杜门不出”[9],他认为这是很丢老脸之事。西汉成都,围绕“市籍”,还产生过一件故事。西汉一代,在成都人中出仕为官任职最高的是郫县人何武,官至御史大夫、大司空等职。何武的弟弟何显,家居郫县,家有“市籍”。但他经常不按规定交纳租赋。县衙多次在考核市籍人员时,将其排在最差的名单中。专管市场的市啬夫求商被逼无奈,便抓捕、侮辱何显的有关家人。何显为此大怒,欲中伤求商。何武知道此事后,对其弟说:“我们家的租赋并不比其他人家多,奉公守法,尊重官吏不是更好吗?”何武还向蜀郡太守推荐求商。蜀郡太守便调求商到郡府担任了卒史。这事传开后,大家对何武都很佩服[10]。这一故事说明了西汉对“市籍”制度管理得非常严格。

图5:江陵凤凰山汉墓M 8所出漆器烙印“成市草”

图6:马王堆汉墓M 1出土漆器烙印“成市草”“成市饱”

商人虽社会地位低,其所赚利润却很诱人。针对“市籍”制度的漏洞,当时中、上层人家流行以奴仆代为经商,自己则隐藏在幕后。如《僮约》中的便了,只是一个普通的家内奴隶,并不是专门用来经商的奴隶,但文中要他干的事,便涉及到许多商业活动。如除替主人到市场上买一些日常生活用品外,还包括到外地的贸易活动,包括到绵亭镇上买席,往返新都雒水间,选购女用脂膏,运回小市来卖零;牵狗卖鹅,到武阳买茶;到南安(今乐山)买板栗、采购黄甘橘,集中运回成都谋利;即要到外地市场上去批发一些商品,然后运回成都零售。另外,还自售一些商品,如卖棕索,如多作刀矛,带到益州,换回羊牛等。王褒还专门规定,奴僮在市场上摆摊设点时,不许东蹲西卧,满口粗话,骂人撒泼;还要谨防偷盗等。可见当时以奴仆出面经商极为普遍。

这一时期,每个城镇都划出单独的市场区域,一般筑有围墙,建有市门、市楼,每天按时开关市门。(图7)

图7:成都出土汉代集市画像砖

司马迁曾亲到蜀中各地考察,他说巴蜀内地的巵姜、丹沙石、各种铜器产品、各类铁器、及日常生活所使用的各种竹器、木器等,都很受各地欢迎;周边民族地区如僰地(今宜宾一带)及其以南地区的各种土特产,以僰僮为代表的各族奴婢,及成都以西地区,包括来自今川西高原卭人、笮人分布区,以笮马、旄牛为代表的各种土特产等,皆很受内地欢迎。在交通上,各边塞地区都修建了栈道,四通八达,无所不通,货运方便。只是由成都北出关中,必须经过褒斜谷一个口子。各民族带到内地的商品,双方多用以物易物的方法进行交换[11]。

武帝元狩四年(公元前119年),开始实行盐铁官营政策,成都的私营冶铁家纷纷破产倒闭。这是成都政治、经济、文化的一个重要转折时期,其影响极大、极深刻。如武帝为了增加军费开支,曾实行盐铁官营和算缗、告缗等打击富商大贾的崇本抑末政策。“敢私铸铁器、煮盐者,釱左趾,没入其器。”[12]又统一货币,禁止郡国和私人铸钱。成都临邛卓氏、程氏皆因冶铁致富。文帝赐邓通铜山铸钱,邓转包给卓氏。邓氏钱遍天下,卓氏也成为巨富。武帝初期还因司马相如与卓文君事见诸记载。但《汉书·货殖传》说:“程、卓既衰,至成、哀间,成都罗裒訾至钜万。”他们在成帝之前已经衰落。其衰落的具体时间、经过,语焉不详,结合历史分析,当在武帝中、晚期。当时的算缗、告缗运动使全国中等以上的商贾之家,大都破产,何况程氏、卓氏“富侔公室,豪过田文。”[13]且其以冶铁、铸钱致富,为当时政策所严禁,必为重点打击对象,断无漏网之理。武帝时期,成都地区长期发展起来的私营工商业受到沉重打击。许多重要行业,如盐、铁的产销,全被收为官营;长期实行的地方政府和私人铸钱,则被取消。过去,成都私营工商业者生产的陶、铜、铁器,在造型、纹饰等方面都有着许多“巴蜀文化”特征。随着这些私营工商业的被取缔,陶、铜、铁器上的“巴蜀文化”特征也随之消失,故现代考古学把“巴蜀文化”的下限定在西汉中期,即武帝时期。另外,过去成都的冶铁产品,“倾滇、蜀之民”,“贾椎髻之民”,影响很大。其产品在云南、贵州、四川的阿坝、甘孜、凉山州、攀枝花市,甚至两广地区的考古发掘中屡有出土。当时成都临邛的私营冶铁者,曾千方百计地从器物的品类、造型、纹饰、心理状态、价格各方面去适应滇、黔等地的少数民族,有许多器物甚至是专门为少数民族买主制造的。但西汉中期以降,成都产铁器在滇、黔大幅度减少,一些过去曾用铁制造的器类又转而用铜。这反映了武帝之后,代之而起的官营冶铁业不再把少数民族作为经营对象。武帝打击私营工商业经济,迫使工商业者把钱财转往农业与农村,加速了农村的土地兼并。成都地区的豪族势力正是在武帝中、后期开始初兴,以后逐步成为成都政治、经济、文化的一股重要力量。

西汉时期,“成都市”的名声很大。相传武帝开西南夷时,僰道令负责修路,“费功无成,百姓愁怨”,朝廷钦差大臣唐蒙下令将其斩杀。临死前,僰道令却叹道:“恨不见成都市!”即他很想在临死前见一见“成都市”。唐蒙即令将其押送“成都市”斩之[14]。

西汉中晚期,随着西南夷地区的全面开发,以成都为核心,影响整个西南地区(即汉代的益州)的巴蜀经济区已经形成。西汉晚期,著名学者严君平便“卜筮于成都市”。他每天只为几人占卜,得百钱可以生活则下帘闭肆,专志讲授及著述。扬雄《蜀都赋》说成都市是“东西鳞集,南北并凑,驰逐相逢,周流往来”,“万物更凑、四时迭代”,有“江东鲐鲍,陇西牛羊,耀米肥……”。左思《蜀都赋》说成都:“水陆所凑,兼六合而交会焉”,“市廛所会多万商之渊,列隧百重,罗肆巨千,贿货山积,纤丽星繁”。与秦及西汉早期相比,这时成都市场上的奢侈品明显增多。成都市场上的丝织品、金银漆器、金银漆饰车具、奴僮等成为全国的抢手货。当时一件镶金银漆耳杯(即釦器)价格,相当于10~20个同样大小的铜耳杯的价格。时谚“用贫求富,农不如工,工不如商,刺绣文不如倚市门”。当时市场上商品交换的正常利润为20%左右,长途贩运则可远远突破此限。一个拥有“僮手指千”,即有100名奴僮的商人(在当时并非最大的商人),其收入与封君“千户侯”、“千乘之家”相等,时称“素封”,即其经济收入、生活相当于一个封君。

迄至西汉中期,成都已发展成当时全国最大的奴僮买卖市场。西南边疆各族各部相互掠奴,提供了来源。巴蜀商人贩奴,利润通常在100%以上,有的甚至高达10余倍。故司马迁、班固皆把贩卖奴僮作为巴蜀因此“殷富”的重要原因之一。而其中心就在成都。

西汉元帝 (公元前48~公元前33年在位)以降,旧有的商业管理制度和抑商政策渐被突破,涌现出一批富商大贾。在成帝至哀帝间(公元前22~公元前2年),成都甚至产生了像罗裒那样“赀至巨万”的豪商。罗氏原有本钱数十百万,到京师为平陵石氏“持钱”(放债);往来于京师与巴蜀之间,又以巨资“赂遗”曲阳侯王根(成帝时的大司马大将军,王莽为其侄)和定陵侯淳于长,依仗其权力,一方面“赊贷于郡国,人莫敢负”,一方面又在成都“擅盐井之利”,年余时间“所得自倍”[15]。一般富商则买田宅,蓄奴婢,加重了社会危机。

四 王莽时期

西汉晚期,吏治残暴,贪污盛行,施政黑暗,广大人民丧失土地,卖妻鬻子,沦为徒属、奴婢,“律比畜产”,社会矛盾空前激化,“有七死而无一生”[16]。在这种形势下,王莽建立新朝后,宣扬“托古改制”,依《周礼》设计了一系列“王制”改革。其中,对成都影响最大的是“五、均、六、筦”。 筦,即管。当时对六大类经济行业实行严格的管制措施,即盐、铁、酒专卖,政府铸钱,名山大泽产品收税和五均赊贷,全部改由官府掌管。王莽说搞五均六筦的目的是为了“齐众庶,抑兼并”。他下令六筦的诏书说:“夫盐,食肴之将;酒,百药之长,嘉会之好;铁,农田之本;名山大泽,饶衍之藏;五均赊贷,百姓所取平,仰以给赡;铁布铜冶,通行有无,备民用也。此六者,非编户齐民所能家作,必仰于市,虽贵数倍,不得不买。豪民富贾,即贾贫弱,先圣知其然也,故斡之。”[17]时至西汉晚期,上述诸领域已完全由地方官僚、豪族控制。王莽改制的目的便是要将其收归官府所有。“六筦”虽托名“先圣”,实际上多承武帝政策,略加变通而已。六筦中,盐、铁专卖和政府铸钱都系承武帝旧制。酒的专卖,武帝时一度施行,昭帝始元六年(公元前81年),盐铁之议后废除,改收酒税,新莽时恢复专卖,规定卖酒毛利三分偿付各种材料、燃料、工具消耗及人工费用,七分作为纯利入官。名山大泽产品的征课,过去亦曾实行。这时更规定,凡开采金、银、铜、锡和采捕作为货币原料的龟、贝的工商业者,其产品不许在市场上自由出售,都要向政府申报,钱府在一定时期予以收购。凡从事鱼鳖、鸟兽等的捕捞猎取和从事畜牧的,也同其他小工商业者及出售家庭副业产品者一样,收其利润的10%以为“贡”(相当于后世的所得税),经营这些产品不向政府申报和申报时有隐瞒的,产品没收,并罚一年劳役,以示惩戒。

王莽又依托《周礼》五均说,置五均官,当时曾下诏命:“夫《周礼》有赊贷,《乐语》有五均,传记各有斡焉。今开赊贷,张五均,设诸斡者,所以齐众庶,抑并兼也。遂於长安及五都立五均官,更名长安东西市令及洛阳、邯郸、临甾、宛、成都市长,皆为五均司市师。东市称京,西市称畿,洛阳称中,余四都各用东西南北为称,皆置交易丞五人,钱府丞一人。”颜师古注引臣瓒曰:“其(《乐语》)文云:‘天子取诸侯之土以立五均,则市无二贾,四民常均,强者不得困弱,富者不得要贫,则公家有余,恩及小民矣。’”[18]在全国的六大城市实行“五均赊贷法”。这六大城市是长安、洛阳、邯郸、临淄、宛、成都。成都称“西都”或“西京”。在这些城市中的“市”设立五均官,由“市”的长官兼理,名“五均司市师”。 市师下有交易丞五人,又称均官,钱府丞一人,又称钱府官,分别掌管均平物价、收税和赊贷事宜。除在六大城市外,也旁及郡县。一般城市包括县城设司市,大体由地方官兼任,统称市官。

“五均”职能,一是评定物价。当时规定各市以四季的中月即二、五、八、十一月的商品价格作基础,按商品质量分为上、中、下三等标准价格,名曰“市平”。市场价格超过平价时,政府按平价出售商品,促使价格回落,市场价格低于平价时,则听任自由买卖。对于五谷布帛丝绵等重要民用产品,如果滞销,则按成本加以收购,使经营者不致亏折。各地的市场物价,允许有差别。二是控制市场供应,市场货物滞销时,以原价收购,货物涨价时,则以平价出售。“众民卖买五谷布帛丝绵之物,周于民用而不雠(售)者,均官有以考检厥实,用其本贾取之,毋令折钱。万物卬贵,过平一钱,则以平贾卖于民。其贾氐贱减平者,听民自相与市,以防贵庾者。”[19]即如五谷、布帛、丝绵这类生活必需品供大于求,出现滞销,各市均官按本收购。市价超过“市平”价格时,均官又按“市平”价格出售货物,促使市价回落。当市价低于“市平”价时,则不干预,以防囤积居奇。三是由政府办理借贷。“民欲祭祀丧纪而无用者,钱府以所入工商之贡但赊之,祭祀无过旬日,丧纪毋过三月。民或乏绝,欲贷以治产业者,均授之,除其费,计所得受息,毋过岁什一。”[20]即民众因为祭祀、丧葬缺少费用时,可向五均司市师所属之钱府借贷,不付利息,但用于祭祀的借贷必须在10天内归还,用于丧葬的借贷必须在3个月内归还。凡欲从事生产经营活动而缺乏资金者,也可向钱府借贷,按其经营所得的利润收取利息,1年利息的收取不得超过其利润总额的10%。根据具体情况,发放无息贷款(赊)或低息贷款(贷)。赊是借钱给城市居民作非生产性的消费,如祭祀丧葬的用费,不收利息,短期即还。贷是借钱给小工商业者作资金,期限较长,按借款者的纯利润额收取年利10%(一说是月息3﹪,即年利3.6﹪)。四是征收山泽之税及其他杂税。其目的是为了限制商贾兼并及控制物价波动,限制富商大贾的投机兼并活动,既保证人民生活生产所需,也可增加官府收入。

“五均六筦”是利用国家机器管理经济的一次大胆尝试。但当极端专制和巨大的经济利益融合时,极易走向反面。“五均六筦”和武帝的经济政策表面上多似,但根基不同。武帝时整个国家机器处于上升时期,各层官吏尚不甚腐朽,政府基本能控制官吏,故严政能收效。新莽时整个王朝已步入没落边缘,政权已从根子上腐烂,各级官吏非政府所能控制。各地、包括成都执行“五均六筦”政策的官吏们与大商人、豪族等狼狈为奸,操纵价格,盘剥百姓。如平抑物价的市官收贱卖贵,贱价强取民货。赊贷过期不还,便重罚为刑徒。官府收税十分烦苛,饲养牲畜乃至妇女养蚕、纺织、缝补、工匠和商贩直到医巫卜祝都要收税。且条法苛细,处罚严酷,重至死刑。广大中小工商业者乃至一般居民均受其害,致使工商业遭到极大破坏。五均六筦完全成了暴政。地皇三年(22年),各地起义风起云涌,王莽不得不下令废止“五均六筦”等,欲缓和局势,但为时已晚。

成都“市”能被列为“五均司市师”之一,也从一侧面揭示了当时成都商业的高度发展,反映了当时成都在益州(王莽改称庸部)的领先地位。

五 东汉时期

东汉王朝以豪族经济为特征,相对西汉来说,对商业并不太重视。“成都市”的长官,从西汉开始一直设有“市长”,其级别相当于当时小县的县长。建武十八年(42年),省去“市长”[21]。为何会省去“市长”?原来,“市长”级别相当于县长,只能由郡府任命,即“成都市”在西汉时期是由郡府直辖。现在降低了“成都市”的行政管理级别,将其划归成都县管理,故不再设“市长”了。

东汉时期,豪族经济发展,对商业管理也有影响。为满足豪族地主等的消费需要,市场上不再禁止销售奢侈品。奢侈品越来越多,质量也越来越精。为适应豪族地主兼并土地等方面的需要,允许农民弃农经商,舍本逐末,在实际上取消了过去的“市籍”管理制度。这也为官宦家属、奴婢经商提供了方便。当时官吏豪族普遍利用政策和管理之权,为家属、奴婢经商提供方便,乃至出现了一些巨富。

近年在德昌出土一件铭“成都铁利”的东汉铁锸,“铁利”应是成都某专门从事冶铁加工的私营作坊的坊名[22]。

六 三国时期

蜀汉政府从建立之初,便利用国家机器从严控制以成都为中心的商业市场。与以往巴蜀地方政府不同,蜀汉统治者一般都站在国家政权层面的高度来考虑、制订、运用整个商业管理体系,并充分利用该体系为割据政治、为统一大业服务。蜀汉以成都为首都,首先是在行政上确立了成都在蜀汉全境最大商业都会的核心地位。同时,仍大抓蜀锦、漆器、铁器等品牌产品,

左思《蜀都赋》说成都“华阙双邈,重门洞开,金铺交映,玉题相晖”。

史载刘备入成都后,一度军用不足,除铸“值百五铢”外,还“平诸物价,令吏为官市”,即任用官吏直接参与市场管理。其结果是时长不长,便“府库充实”。蜀汉实行盐铁专卖。早在刘备称帝之前,便设置有司盐校尉,其职责是“较盐铁之利”,结果是“利入甚多,有裨国用”;称帝后,又设“盐府”,主管全国的盐铁专卖,又设“司金中郎将”,主管各种金属的采矿和冶炼[23]。

诸葛亮执政时,曾采取了一些限酒、禁酒措施,但民间仍能酿酒、卖酒、喝酒。蜀汉时期,在统治势力所及地区,北起甘肃、汉中,南达云、贵、西起汶山,东止三峡,商业购销,自成体系。故庞统认为当时巴蜀“所出必具,宝货无求于外”。左思《蜀都赋》描写当时“成都市”:“市廛所会,万商之渊,列隧百重,罗肆巨千,贿货山积,纤丽星繁”。其规模之大、门类之杂、品种之多,超过当时魏都、吴都。

蜀汉时期,外贸较发达。政府组织作坊大量生产漆器、蜀锦等高级商品,同时还从民间大量收购这些奢侈品,主要用于外贸等。如近年在东吴墓中发现的大批蜀汉漆器。但漆器在当年蜀汉的外贸商品中并不占大头。

秦汉三国时期,成都逐渐发展成为全国最大的蜀锦生产和交易市场。蜀锦作为上等贡品,进贡朝廷,行销全国各地。当时朝廷赏赐百官贵戚,动辄千匹,与外国商品交换或至万匹,《史记》、《汉书》等多有记载,其中很大一部分来自蜀地(估计不会少于四分之一)。近年在长沙马王堆、湖北云梦等地西汉墓葬中出土的古锦实物,考古界普遍认为其产地为成都。当时蜀锦配色已多至四、五色,价格一般为二、三千钱一匹,最高级的每匹可超过万钱。至西汉晚期,蜀地“女工之业,覆衣天下”[24]为全国纺织业、织锦业的重要产地。

三国时期,成都仍是蜀锦的管理中心、生产中心、集散中心。流经成都的“二江”两岸,分布着官营、私营、大小不等的织锦作坊。所谓“伎巧之家,百室离房,机杼相和,贝锦斐成”[25]。织锦工在“二江”中濯洗织锦,色彩鲜明,在其他江河则不行。究其因,当与锦江水源自岷山融雪,当它流到成都地面后,水温仍低于外地河水。“濯锦江”实质上含有一个冷处理过程。流经成都的“二江”之一又名锦江。汉代、三国时期把这一区域称为锦官城,这段江也改称锦江了。成都因此又别称“锦城”。据文献记载,当时的外贸商品主要有锦、马、茶。《丹阳记》说“江东历代尚未有锦,而成都独称妙”,反映出当时蜀锦垄断了东吴市场。曹操曾亲自派人到成都买锦[26],这些物品还通过馈赠等外交手段,大量流出。

如建兴元年,蜀吴重修旧好,蜀使赴吴,一次便“致马二百匹,锦千端及方物”[27]。当时与周边地区的民族贸易也较活跃。如南中的“耕牛、战马、金银、犀革”等通过互市,大量流入巴蜀。永昌郡的“橦华布(即棉布),系成都市场上的时髦品。蜀商还通过永昌等地与东南亚、南亚诸国进行长途贸易。《魏略·西戎传》说蜀贾似至天竺(印度)东南的盘越国。蜀丝、锦等大量流入大秦。大秦的琥珀、珊瑚等又大量流入成都。

这一时期,支撑成都商业都会大发展的还有许多闻名全国的铁器品牌产品,如“蜀刀”。“蜀刀”首先是指兵器中的长刀、大刀、环首柄铁刀等。这些在秦、西汉时期,差不多都是新出现的兵器。蜀刀至迟在汉武帝时已颇负盛名。《汉书》卷九十《酷吏传》:“‘欲请蜀刀,问君贾几何。’对曰:‘率数百。’”孟康曰:“仆尝为将,请官蜀刀,诏问贾,答言:‘此率数百也。’师古曰:‘贾读曰价。’”武帝时,一柄蜀刀便值数百钱,应是极贵重的。三国时期,成都地区还产生了一位具有神话色彩的冶铁技术专家,“蜀刀”的杰出代表人物,即临邛人蒲元。据《诸葛忠武书》卷九、《北堂书钞》卷六十八等记载,蒲元为诸葛亮西曹掾。诸葛亮北伐时,“蒲元于斜谷为孔明铸刀三千口,自言汉水钝弱,不任淬用,蜀江爽烈,是谓大金之元精,乃命人于成都取江水。水至,元言:‘杂涪水不可用。’取水者捍言:‘不杂。’元以刀画水云:‘杂八升。’取水者方叩头伏云:‘实于涪津渡覆,遂以涪水八升益之。’咸共惊服。刀成,以竹筒纳铁珠满中,取刀断之,应手虚落,称绝当世,因曰神刀。今之屈耳环者,是其遗范也。”另外,陶弘景《刀剑录》载:“蜀主备令蒲元造刀五千口,皆连环及刃,口刻七十二炼,柄中通之,兼有二字矣。”

汉代三国时期,“蜀刀”另一大类是铁菜刀、柴刀、剪刀等专门用于日常生活的刀类。青铜时代不是没有这类小刀。但它一是普及率低,大概主要是贵族层面的人群使用;二是造型与以后的菜刀、柴刀、剪刀差别大,严格地说还属于附带、兼用职能,尚未从其他刀类分化出来。铁器普及后,菜刀等日常生活用刀的分化工作,才正式开始,才正式从别的刀类中分化、独立出来。汉代的剪刀,是用一根两端具有锋刃的铁条弯曲而成,利用钢铁的弹性操作。铁菜刀、柴刀、剪刀等,比铜菜刀、柴刀、剪刀等锋利、耐用,且至少便宜约十倍,有利于普及。当全社会普遍使用了这些新刀类后,它对人们日常生活的改善必然产生方方面面的影响。铁工具的普及,有利于打制各类石磨。秦汉三国,正是巴蜀石磨普及的第一高锋。它极大地提高了谷物等粮食的加工效率,对人们饮食习惯的改善也意义重大。又如小小的钓鱼钩,它的普及也主要在铁器普及后。它对“民食稻鱼”的巴蜀人民,影响也很深远。

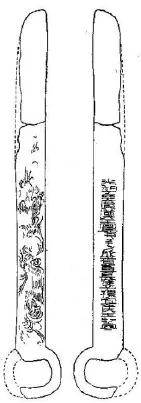

“蜀刀”中还有一大类——书刀,也是全国的著名品牌。当时书写简牍,书刀与笔一样,是最常用的工具。铁书刀的普及,为制作简牍及简牍的刮削改错,提供了便捷的工具。史载文翁从郡县小吏中选取聪明有能力的张叔等十余人,送到京师从博士学习经典等,他曾“买刀、布,蜀物”等土特产,每年由上计吏带到京师赠送博士[28]。这里的刀就指书刀。上世纪五十年代曾在成都天回山东汉崖墓中出土一柄金错铁刀,环柄、直身、环部鎏金、刀身一面用金丝嵌着铭文,为:“光和七年,广汉工官,□□□服者尊,长保子孙,宜侯王,□宜□。”另一面是金丝嵌的群凤图案(图8)[29]。此可谓蜀书刀的极品。

图8:成都天回山东汉崖墓出土光和七年金错铁刀

铁锯等铁工具,为制作各种家具提供了前提。秦汉三国时期,家具也空前繁荣起来。巴蜀地区目前虽尚未发现这一时期家具的实物,但从画像砖等有关资料看,这一时期,巴蜀的家具与邻近的秦地、楚地相似,各种漆、木的案、床、凭、倚、俎、座屏等,高档的还有各类雕刻,包括浮雕、透雕、漆雕等。

秦汉三国时期,成都漆器的生产和销售都是一大拳头产品,而漆胎无论是木胎或竹胎的制作,都是以铁刀、锯等一系列铁工具为前提。

七 成都市场上的货币概况

秦汉三国时期,成都作为商业大都会,货币经济高度发达。这一时期,成都地区主要流行全国统一的货币,但也有一些具有地方特征的货币。秦入巴蜀前,成都地区的货币经济不发达,虽然当时已使用黄金、桥形币等货币,但以物易物和使用一般等价物的现象仍存在。秦入主巴蜀后,在秦政府的倡导和推动下,在外来移民的影响下,货币经济迅速发展。秦至蜀汉的579年间,成都地区流行的钱币种类,大多时间是与全国一致的,但在秦至汉初、公孙述时期和三国时期,则具有明显的地方特征。

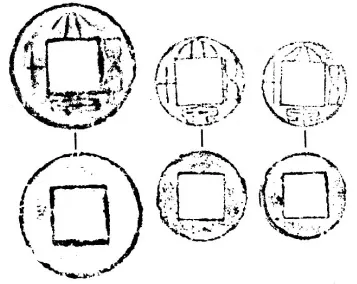

秦至西汉早期,成都地区主要使用“半两”钱[30]。大体可分3个时段:

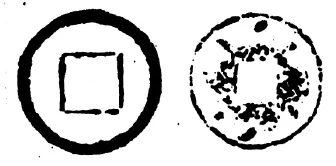

第一阶段,从秦入巴蜀(公元前316)至始皇统一全国(公元前221),秦在巴蜀虽极力推行半两钱,但未强行统一货币,有多种货币同时并存。除官铸外,还在相当长的时间内允许民间自铸。故当时货币种类多,型制也极复杂。关于半两钱的始行时间,目前主要有惠王二年(公元前336年)说和秦代说,当以前者为是[31]。秦举巴蜀后即推行于成都地区。半两钱为方孔圆钱,有外廓,钱文“半两”。战国晚期的“半两”,直径2.6~3.6厘米不等,重量在2.1~9.5克范围内(折秦3.1铢~14铢),大小厚薄差别甚大,充分体现了私家铸钱的特点(图9)。其主要特征是钱币较厚重,周边不甚规整。“半两”字体为大篆,高凸古朴,“两”字上平划较短或无上平划。

图9:成都地区出土的“半两”钱

图10:成都近郊出土战国晚期桥形币

铜、银桥形币(图10)。桥形币系过去巴蜀王国时期使用的金属货币之一,秦入蜀后仍在民间继续流行了很长一段时间[32]。这是其地方特征之一。

第二阶段,公元前221年至秦亡(公元前206年),秦政府在全国范围统一货币,禁止私铸钱币,一律官铸,成都地区的合法货币,只有“半两”一种。钱币有一些变化。铸造精致,“半两”字体为小篆,略方,不含隶意,“两”字上平划较长,中间两个“人”字上部竖笔较战国晚期的略短。直径2.6~3厘米。

第三阶段,秦末汉初,全国战乱。巴蜀地区又恢复了私家自铸货币。这时仍以“半两”为主,但型制复杂,大小厚薄不一。西汉早期,仍使用“半两”钱。桥形铜币又开始公开流行。其大小厚薄及纹饰等也不够统一。高祖至文帝,除吕后一度禁止私铸外,基本上允许民间私铸。文帝时将成都地区的1座铜矿山赐予蜀人邓通,允许其私铸钱。邓氏又将其转包给卓氏。于是邓氏“钱布天下”,“财过王者”;成都造货币流通全国。景帝时,实行“铸钱之禁”,改为官铸。汉武帝初期,仍沿用“半两”。从成都地区出土的实物看,汉初“半两”字体为小篆,较凸,无隶意,直径2.7~2.8厘米。从吕后时期开始至武帝初期,“半两”品类较多,成都地区常见以下四种:

一种为“八铢半两”,钱质较薄,内掺铅、锌、铁等杂质,直径2.7~3厘米。

一种为“四铢半两”,钱体较薄,铸字较平,有的几乎不见,字体方折,已含隶意,且较简化,常见缺笔,“两”字的“双人”连山式较普遍,或连成横笔,或仅为两点。直径不等,2.3~2.8厘米。

一种为“减重四铢”,大小重量都较前者略次,直径在2.1~2.2厘米间。

一种为“荚钱半两”,字体笔划不齐,更为简化,直径1.5~3厘米间。

这时的“半两”钱范,在成都及邻近的高县等地都有发现。这一时期的“半两”钱范,钱径2.8厘米,表现了这一时期,钱币轻薄小的特点[33]。

黄金与金铢。秦统治期间还普遍使用黄金。《秦律》规定全国统一以黄金为高级货币。在成都羊子山172号墓中曾在人头骨旁发现两块金块,共重1.216两,显系货币。在成都地区附近的犍为的土坑墓中发现金珠,亦当系货币[34]。把黄金熔为珠形作货币使用,是成都地区的古俗之一,至迟在战国晚期已经出现,到东汉时仍继续保留[35]。

图11:汉代五铢

图12:成都华阳出土汉代五铢拓片

武帝开始,铸行五铢(图11、12),有关实物资料在成都出土甚多。从武帝直到东汉晚期,除中间的王莽和公孙述时期外,一直使用五铢钱。

王莽时期的货币在成都出土甚多,如2001年12月在成都市双流县华阳绿水康城小区发掘王莽至东汉中期砖室墓19座 ,出土五铢钱62枚、“大泉五十”28枚(图13)、“小泉直一”3枚(图14)、“货泉”(图15)424枚、“布币”2枚[36]。2001年4月在成都苏坡乡西窑村西城家园工地发掘的东汉早期墓中曾出土“货泉”等数十枚[37]。为我们了解莽币提供了实物资料。从居摄二年(7)到天凤元年(14)七年间,进行四次币制大更动。第一次是在五铢钱外另铸“大钱五十”,1个值50钱;又铸契刀,1个值500钱;又铸错刀,1个值5000钱;4种并行。两年后又废除错刀及五铢钱,另铸宝货,包括金、银、龟、贝、铜五种质料的六种规格,即钱货、黄金、银货、龟货、贝货、布货,共28品。一年后又废除各种货币,只流行“小钱值一”、“大钱五十”两种。天凤元年又废大、小钱,另铸货币、货泉。由于变化太多,种类复杂,换算不易,新币流通困难,民间仍用五铢钱;王莽虽加以重刑,仍不能禁。

图14:成都华阳出土“小泉值一”拓片

图15:成都华阳出土“货泉”拓片

图13:成都华阳出土“大泉五十”拓片

公孙述“成家”政权建立后,即废除莽钱,也废除西汉铜钱,铸行铁钱。关于公孙述铁钱的形制、铸文,因铁质极易腐蚀,至今未发现实物,从有关记述和当时的时代背景看,亦为方孔圆钱,有铸文。这是我国历史上,第一次在一国范围内,正式全面地使用铁钱[38]。这是一大创新。公孙述铸行铁钱的原因,一般认为与其辖境内铜资源日益缺乏有关。当时成都有“黄牛白腹,五铢当复”的童谣,反映出民间普遍不习惯用铁钱。东汉平蜀后,又废除铁钱,恢复用五铢铜钱。

蜀汉虽时间短、国土小,但从出土钱币实物看,在数量和种类上都远超过当时的魏、吴。在蜀地几乎未发现魏、吴货币,在魏、吴故土却屡屡发现蜀币。蜀国以正统自居,严禁使用魏、吴钱币。魏、吴对蜀币的限制却不够严格。又三国战乱,金属货币往往失去交换效用,人们普遍有贱钱贵实物的心理。实物交换,以物易物这种原始交换方法,在三国都有所抬头,尤其以魏、吴为多。成都生产的锦帛,是当时常用的大宗实物交换等价物。而购买锦帛需要货币,这或许正是蜀币流向魏、吴的重要原因之一。另外,魏、吴百姓较多使用蜀币,是否也反映出魏吴百姓以蜀汉为正统的潜意识?

蜀汉货币有“直百五铢”、“直百”钱、“传形”五铢,“大(太)平百钱”、“世平百钱”、“大(太)平百金”、铁“五金”、铜“五金”等。“直百五铢”也有少量铁钱。

图16:成都武侯祠馆藏“直百五铢”

“直百五铢”(图16)。蜀汉政权建立之初,军用不足,刘备甚为忧虑。刘巴建议铸“直百”钱,即1钱值100钱的大面额钱。刘备照此办理。相传刘备甚至取帐钩铜铸钱,可见当时曾进行过一番动员。数月之间,府库充实[39]。从出土实物看,首批铸造的、即在刘备实际控制蜀地至称帝期间的直百五铢,周廓规整,铜质较好,钱正面书“直百五铢”,直径2.7~2.9厘米、穿径0.8~0.9厘米、廓厚0.25~0.42厘米,重约8~10克。4字规整,与内外廓不相接,“百”上面一横较长,“五”字曲交,“铢”字笔画宽松,金字旁上三角明显,朱字旁上下圆折。部分钱背面铸有“为”,或释为犍为郡铸。

刘备死后,诸葛亮执政期间(223~234),因铜资源紧张,“直百五铢”开始变小。这一时期铸造的直百五铢,周廓仍规整,铜质仍较好,直径约在2.65~2.8厘米、穿径0.8~0.9厘米、廓厚0.2~0.3厘米,重约5~8克。4字书写比较规范,略靠近内廓,“铢”字之朱字旁细长,金字旁显得较大。

蒋琬、费祎执政期间(235~253),“直百五铢”进一步变轻变小。这一时期铸造的货币,内廓已不够明显,直径2.6厘米左右、穿径0.9厘米左右、廓厚0.1~0.2厘米,重约3~5克。钱文较模糊,4字靠近内廓,部分笔画与内廓相接,“铢”字之朱字旁较瘦。另外还新出现1种钱体轻薄,制作粗劣,直径2.5~2.7厘米、穿径0.9~1厘米、廓厚0.1~0.15厘米,重量在3克以下。钱文模糊不清,书写不甚工整,4字均靠近内廓,部分笔画与内廓相接,“铢”字之朱字旁较瘦。

图17:朱然墓出土“太平百钱”

“直百”钱。蜀汉后期,省“直百五铢”为“直百”2字,横读,有传形。现发现的“直百”钱,钱径1.1~1.99厘米、穿宽0.5~0.6厘米、廓厚0.07~0.1厘米,重量约0.5~2.75克。钱币内外皆有廓,内廓不明显,“直”、“百”2字均为内外廓侵压。

图18:成都营门口发现的“太平百钱”范拓片

“太平百钱”(图17)。1980年,在成都营门口乡小通巷曾发现大批“太平百钱”铜钱和一件“太平百钱”铜铸母范(图18)[40]。现已发现的“太平百钱”(古时“大”与“太”2字相通)、钱体轻薄,圆形方穿,直径1.65~1.85厘米、穿径0.7~0.95厘米、廓厚0.1厘米左右,重量在0.8~1.3克之间。4字均被内外廓侵压,钱文“大”字篆书,其他3字隶书,笔画较粗,“平”字两点为短横线,上面一横与内廓相接。综合大量考古资料看,可以认为“太平百钱”是在“直百五铢”发行相当长一段时间以后才发行的。又从武昌任家湾黄初六年墓出土“太平百钱”的情况看,其最先铸行时间有可能在建兴元年,最晚不晚于建兴五年(227)[41]。

“太平百金”(图19)。“大平百金”,钱体轻薄,圆形方穿,直径1.65厘米、穿径0.75~0.8厘米、廓厚0.08~0.1厘米,重量在0.6~0.7克之间。4字均被内外廓侵压,“大”字篆书,其他3字隶书,“百”、“金”2字左右易位,由于穿较宽,“大”和“平”较矮,而“百”和“金”均瘦长。字体特征和“大平百钱”基本相同。“大平百金”系由“大平百钱”演变而来,是“大平百钱”发展到后期的一种劣钱,时代晚于“大平百钱”。从安徽马鞍山朱然墓(249年入葬)发现“大平百金”来看(此前未发现“大平百金”),“大平百金”铸行于蜀汉后期。从“大平百金”发现极少来看,其流通时间较短,使用范围较窄。

图19:太平百金

图20:成都上汪家拐遗址出土“世平百钱”

“定平一百”。此钱钱体轻薄,圆形方穿,内外有廓,但不甚明显,面文隶书“定平一百”,光背。其最先出现时间不早于蒋琬、费祎执政期间(235-253年)。目前已发现的实物,又可分为两种。较早的钱体较大,直径约1.6厘米、穿径0.6厘米,重量在1克左右。“平”上1横与内廓相接,两点较远,中间竖线不清,“一”与内廓相连,较短,“百”上面1横较短,中间1横两端粗,中间细。较晚的钱体较小,直径约1.3厘米、穿径0.6厘米,重量在0.5克左右。字体特征与Ⅰ式基本相同,但“平”和“百”2字为外廓侵压。

“世平百钱”(图20)。在成都汪家拐古遗址、四川忠县蜀汉墓中曾有出土,为蜀汉钱。从考古、文献资料看,此钱流传不广。

“五铢”。蜀汉亦铸有“五铢”,钱面有内外廓,形体小,字划粗,径2.1厘米,重约2.5克。

“传形”五铢。是蜀汉铸造的又1种特殊货币。其特征是:“五”字在左,“铢”字在右,“铢”字亦朱旁在左,金旁在右,2字为汉“五铢”的反书。这种货币,在陕西勉县曾发现实物[42]。

刘备入蜀之初(214年),铸造“直百”大面额钱,“数月之间,府库充实”,很快解决了政府开支、军用开支的困难。但这些钱并非从天而降!铸大额钱的实质是掠夺过去的存钱者。大家知道,在当时那种社会条件下,有钱人家赢余的钱,除购买土地外,通常以现金方式储存在家里。益州豪族多经几代人、甚至三四百年的发展。他们过去储存的数量极为庞大的现金——五铢钱,竟在一夜之间贬值100倍!蜀汉政府开支、军用开支的财产,表面上好像是铸造新币的奇异效应,实质上却都是从益州土著豪族那里掠夺而来。刘备这一招曾引起孙权的羡慕。东吴于嘉禾五年(236年)开始铸“一当五百钱”、“当千钱”、“值二千”、“值五千”等大面额钱。土著豪族激烈反对。孙权经过长期的思考和探索,最终妥协,于赤乌九年(246年)下令收回大面额钱。孙权的这一转变,表明他确实是一个能“审势”的政治家。他最终赢得了土著豪族的支持。蜀汉却始终坚持铸造、使用“直百”钱。它失去了土著豪族的支持。三国中,蜀汉最先亡国,绝非偶然,与其货币政策关系极为密切。

八、成都市场上的度量衡

有关秦至蜀汉成都地区度量衡的实物资料,时有出土,但目前还难以排成时代序列。总的看来,本阶段成都度量衡已纳入了全国一体化轨道。

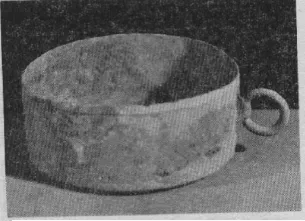

图21:成都罗家碾出土西汉铜斗(容积2154立方厘米)

1970年在成都罗家碾的一座西汉宣帝时期的土坑墓中,出土铜斗1件,圆筒形状,外侧有1柄。内深平均为7.687厘米,器壁平均厚0.18厘米,外径平均值为19.248厘米,内径18.888厘米,容积为2154立方厘米[43](图21)。近年曾在甘肃发现东汉建武十一年的铜斛,其容积为20180立方厘米。罗家碾铜斗的容积约为其10%。

王莽时期的实物资料较多,有铜量、铁权、环权等。1973年在郫县一座汉墓中出土1件新莽时的铜方升:带把,全长20厘米,器身口沿外径长12.6厘米、宽7.7厘米、外高3厘米,内径长13厘米、宽7厘米、深2.6厘米,容积约为236.6立方厘米。此器内底一端铸有竖行汉隶“都市平”3字[44]。

本时期的“市平”铁权,在蜀地有“成都”和“汶江”两个市府监制品。它反映出汶江市在当时具有较重要的地位。王莽时期,成都地区有的还使用环权。它反映出个别地区又恢复了早期秤——天平秤的传统用法,这与莽制多复古是一致的。成都天回山东汉早期墓葬内,曾出土3枚1套。再结合外地的环权看,可知当时的度量衡器并不是由中央统一制造后发至地方使用,而是由地方根据中央的标准器自己制造,各地便有一点出入。从上述环权测出,当时蜀郡1斤的量值,合今241.2~241.6克。1962年四川省博物馆收到一枚铸有“西顺郡口苻则车山官”的铜板,上标“重七十一斤”,实测重15500克,表明当时西顺(犍为)1斤合今218.3l克[45]。东汉资料较零散。从铁权资料看,本时期成都的杆秤已同全国一样,进入成熟阶段。垂权已经较轻,一般在1000克以下。

注:

[1]《华阳国志》卷3《蜀志》。

[2]四川省博物馆等:《青川县出土秦更修田律木牍——四川青川县战国墓发掘简报》,《文物》1982年第1期。

[3]罗开玉:《秦国乡、里、亭新考》,《考古与文物》1982年第5期;罗开玉:《秦在巴蜀的经济管理制度试析——说青川秦牍、“成亭”漆器印文和蜀戈铭文》,《四川师范大学学报》1982年第4期。

[4]《水经注》引扬雄《蜀都赋》为“两江珥其前”。此从《古文苑》本。珥,指古代的珠玉耳饰,耳珰垂珠者曰珥。《苍颉篇》说玉之似珠圆者为珥。

[5]《汉书·货殖传》所载相同,略。

[6]刘向:《战国策序》,《文选补遗》卷27。

[7]在湖北江陵风凰山和湖南长沙马王堆等西汉墓中出土的漆器烙印戳记中,也见有“成市造”和“成市饱”,皆为成都所造。参俞伟超、李家浩《马王堆一号汉墓出土漆器制地诸问题——从成都市府作坊到蜀郡工官作坊的历史变化》,《考古》1975年第6期。

[8]《华阳国志》卷3《蜀志》:成都市官本有长,建武十八年省。

[9]《史记》卷117《司马相如列传》。

[10]《汉书》卷86《何武传》。

[11]《史记》卷129《货殖列传》又说:“巴蜀亦沃野,地饶巵姜、丹沙石、铜、铁、竹木之器,南御滇僰、僰僮,西近卭笮、笮马、旄牛,然四塞,栈道千里,无所不通。唯褒斜绾毂其口,以所多易所鲜。”

[12]《史记》卷30《平准书》。

[13]《华阳国志》卷3《蜀志》。

[14]《华阳国志》卷3《蜀志》。又《太平寰宇记》卷85“成都市”说:“《九州要记》云:和义郡,古夜郎之地。武帝时有南中令,使通僰道,无功。唐蒙因杀之。令曰‘恨不见成都市而死’。蒙即立市如成都以杀之,故曰成都市。”《蜀中广记》卷11“成都市”条与此同。秦汉时期,“市”通常又是官府行刑之地。这一故事正好说明“成都市”也是官府行刑之地,特别是对有一定级别的官吏的行刑之地。

[15]《汉书》卷91《货殖传》。

[16]《汉书》卷72《王贡两龚鲍传》。

[17][18][19][20]《汉书》卷24《食货志下》。

[21]《华阳国志》卷3《蜀志》。秦、西汉时期,县分大小,大县长官为令,小县为长。《汉书》卷19上《百官公卿表》:“万户以上为令,秩千石至六百石;减万户为长,秩五百石至三百石。皆有丞尉,秩四百石至二百石,是为长吏。”

[22]本资料由凉山州博物馆刘宏先生提供,谨致谢意。

[23]《三国志》卷39《蜀书·刘巴传》注引《零陵先贤传》《王连传》,《张裔传》。

[24]《后汉书》卷13《公孙述传》。

[25]左思《蜀都赋》。

[26]《后汉书》卷82《方术传上》。

[27]《三国志》卷47《吴书·孙权传》注引《吴历》。

[28]《汉书》卷89《循吏传》。

[29]刘志远:《成都天回山崖墓清理记》,《考古学报》1958年第1期。

[30]现已发现,秦统治蜀地时还有—种“两甾”方孔圆钱,径3厘米左占,重8.5克左右,有外廓,钱文“两甾”。在巴县冬笋坝战国晚期船棺、土坑墓中曾有出土,估计当时成都地区亦流行。

[31]《史记·秦始皇本纪》说:“惠文王……立二年,初行钱。”《六国表》也说惠文王二年“天子贺行钱。”《商君书》也多次提到秦钱。如《赏刑篇》“以其钱赏天下之人,不人得一钱”;《徕民篇》“民无一日之繇(徭),宫无数钱之费。”《商君书》确非商鞅亲著,但成书于战国晚期,则为学术界公认。云梦秦简律文中,涉及“钱”的不下二三十处,几乎涉及到各律,其中一条还记载了一件私人用“容(熔)”“盗铸”钱的案例,确证这些钱为金属货币,即半两钱。据秦简《编年记》,出土这批竹简的墓主喜,死于始皇三十年(公元前217年),为秦统一全国后的第四年。又据竹简中的《语书》,这批律文中的相当一部分(“法律令、田令”)是由南郡守腾,在始皇二十年(公元前227年)四月颁行,值秦统一六国前七年。此皆证明秦半两始于统一六国之前,即秦惠文王二年。

[32]罗开玉:《巴蜀王国钱币研究》,《成都文物》1989年第4期;《论古代巴蜀王国的桥形铜币》,《考古与文物》1990年第3期。

[33]成都市文物考古研究所、郫县博物馆:《郫县风情园及花园别墅战国至西汉墓郡发掘报告》,《成都考古发现》(2002),307页。

[34]《成都羊子山第l72号墓发掘报告》,《考古学报》1956年第1期;《四川犍为县巴蜀土坑墓》,《考古》1983年第9期。

[35]《华阳国志》卷3《蜀志》符县条说:永建二年(127)先民和之女临投河前“乃分金珠,作二锦囊系儿头下”,可证当时仍俗以金珠为币。

[36]成都市文物考古研究所等:《成都市双流县华阳镇绿水康城小区发现一批砖室墓》,《成都考古发现》(2003)373~396页,科学出版社,2005年。

[37]《成都市西郊土坑墓、砖室墓发掘简报》,《成都考古发现》(2001)99~109页,科学出版社,2003。

[38]在此之前,曾发现个别秦汉时期的铁钱。如在楚地曾发现铁半两,见《文物》1963年第11期。

[39]《三国志》卷39《蜀书·刘巴传》注引《零陵先贤传》。

[40]陈显双:《成都市出土“太平百钱”铜母范》,《文物》1981年第10期。

[41]张勋燎:《从考古发现材料看三国时期的蜀汉货币》,《四川大学学报》,1984年第1期。

[42]郭清华:《稀有的蜀币——传形五铢》,《四川文物》l986年第2期。

[43]《成都罗家碾出土西汉量器——铜斗》,《文物》1974年第5期。

[44]《郫县发现东汉铜量》,《四川文物》1984年第4期。

[45]《四川彭山县出土新莽西顺郡铜板》,《文物》1979年第11期。

On the Construction of Chengdu into a Commercial Metropolis During the Three Kingdoms Period

Luo Kaiyu

(Zhuge Liang Memorial Hall Museum in Chengdu,Sichuan,Chengdu 610041)

This paper discusses the course of the construction of Chengdu into a commercial metropolis during the Three Kingdoms period:the movement of Chengdu “City”to the junction between the “two rivers”outside the city under Li Bing’s governance made Chengdu “a city eared with two rivers”,and since then Chengdu has witnessed its rapid development into a commercial metropolis.

Chengdu in the Three Kingdoms period;commercial metropolis;"a city eared with two rivers"

K236

A

1004-342(2010)06-102-15

2010-05-29

罗开玉(1953-),男,成都武侯祠博物馆研究员,考古学博士。