FD I对东道国内资企业技术进步影响作用的实证研究

——基于苏州和宁波的比较

2010-09-18□张晴

□张 晴

(浙江万里学院,宁波315100)

FD I对东道国内资企业技术进步影响作用的实证研究

——基于苏州和宁波的比较

□张 晴

(浙江万里学院,宁波315100)

本文以Caves(1974)的经典模型为基础构建计量模型,以苏州、宁波两地的工业部门为研究对象,分析检验两地FD I对东道国内资企业技术进步的影响作用。分析结果表明,苏州的FD I对本土的内资企业的技术进步产生了显著的促进作用,而宁波的FD I所产生的作用非常微弱,并没有促进内资企业的生产率的提高。

FD I;技术溢出;技术进步;技术吸收能力;实证

一、引言

自我国实行“以市场换技术”的对外开放政策以来,我国吸收、利用外商直接投资的规模持续高速增长,我国已成为发展中国家中吸引FD I最多的国家。但是,随之越来越引起学术界关注的问题是这些进入我国的FD I是否真正带动了我国本土企业的技术进步。从经济学角度来讲,技术在某种程度上具有“公共品”的外部经济特征,技术领先企业可以通过示范与模仿、竞争、产业关联、培训和人员流动等渠道对同行企业及其他企业的技术进步产生间接的积极影响,通过技术的非自愿和无意识扩散,促进当地技术和生产力水平的提高,它是经济外在性的一种表现。西方经济学家将这种现象称为“技术溢出”,国内外许多学者都给出了各自对于FD I技术溢出的定义,比较有代表性的有:Caves (1974)[1],Kokko(1996)[2],何洁(2000)[3]等。目前对于FD I技术溢出效应是否存在、效应的大小问题的研究国内学者已经较广泛地使用计量分析方法,对于技术溢出的渠道、溢出的影响因素则既有使用案例、问卷调查等定性分析,也有引入一些影响因素作为解释变量进行实证分析的。由于我国各个区域FD I投资显著不平衡,无论是经济增长还是引资规模、引资特点等方面都存在着巨大的地区差异,这种差异会影响对于FD I技术溢出效果的分析研究,使得我国在一些具体的地区FD I技术溢出效应可能会表现出与全国样本结论不一致的特点。纵观近年国内关于FD I技术溢出的实证分析,国内学者们主要集中于从不同角度、不同层面对全国范围的研究,而对于个别地区尤其是某个具体城市的专门研究则很少。这样忽视个体情况的研究,既不利于全面深入地认识和分析FD I技术溢出效应,也不利于因地制宜地制定吸引外资的政策。鉴于这种情况,本文力图将技术溢出效应的实证研究缩小到市的层面上,选取FD I较为密集的苏州市和宁波市为研究对象;同时将研究细分到两市不同行业,以各个行业数据为基础,通过构建FD I技术溢出效应的计量模型分析FD I对于促进苏州、宁波两地内资企业技术进步的作用方向和作用大小,从而为进一步分析研究影响这种作用大小的主要因素奠定基础。

二、模型及变量说明

(一)模型的建立

本文实证研究的研究对象选取的是苏州、宁波两地的工业部门,主要考虑的是两方面原因:一是从统计数据来看,全国范围内外商直接投资的产业分布结构仍表现为以第二产业即工业所占的比重最大,研究FD I对东道国内资企业部门技术水平提高的作用,选择工业部门来考察有较高的可信度和代表性;二是考虑到计量分析中所需的数据必须连续和完整,而工业的统计数据是所有行业中最能满足需要的。

国际上对于工业部门FD I技术溢出效应分析的计量分析方法是:将东道国本地企业的生产函数与其所在行业中外资企业的参与程度联系起来建立基本模型。具体有两种处理方法:一种是以工业总产值或增加值等传统指标为被解释变量,将FD I与国内资本分离开来,作为独立的生产投入要素纳入到内资企业的生产函数中去,FD I项的系数所度量的就是溢出效应;另一种以劳动生产率或全要素生产率为被解释变量,将外资企业的劳动生产率和外资企业在行业中所占的比重作为解释变量来测度溢出效应。本文将选用第二种方法进行实证研究。

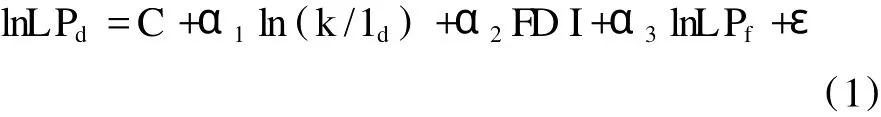

在研究FD I对东道国内资企业技术进步的影响作用时,Caves(1974)[1]、Kokko(1996)[2]等人用劳动生产率作为体现技术进步的关键指标。在借鉴了Caves(1974)[1]、Kokko(1996)[2]FD I溢出效应产生机制研究时所采用的模型方法的基础上,陈涛涛等人(2005)[4]将原有的“单一机制”的经典检验模型拓展为以下的“双机制”检验模型:即LPd=f (FD I,LPf,X1,X2,)。其中,被解释变量是东道国本地企业的劳动生产率;解释变量包括FD I和LPf两个与外资直接相关的关键解释变量,其中FD I为外资企业的参与程度,LPf为外资企业的劳动生产率。在具体的模型设立方面,还考虑了以下因素:第一,选用了本地企业的人均资本(k/l)这个衡量企业资本密集度的指标作为唯一的控制性变量。第二,借鉴国际上多数建模的具体形式,对数值变量进行了自然对数变换。因此,所设立的具体的模型形式如下:

如果数据检验的结果为α2>0,且显著,则意味着本地企业劳动生产率随着外资企业在行业中参与程度的提高而得到提高,也就是说明外资企业集聚程度的提高对内资企业的技术进步产生了正的溢出效应;如果数据检验的结果为α3>0,且显著,则意味着本地企业劳动生产率随着外资企业劳动生产率的提高而得到提高,也就是外商投资企业的进入对东道国内资企业的技术进步产生了积极的促进作用,系数值的大小反映了这种作用程度的大小。

在这里需要说明的是,在影响企业劳动生产率的因素中,企业的人力资本(通常用技术员工的比例或者员工的文化程度来表示)、研发支出也是重要的因素,但在苏州、宁波两地的统计年鉴和统计报告中,均没有提供分出外资、内资企业的各行业的企业人力资本和研发投入的相关数据,因此在建模中没有将这两个因素纳入到模型中,在一定程度上影响了方程的拟合度和解释能力。

(二)数据的选取及变量说明

本文所采用的数据是根据2002—2008年的《苏州统计年鉴》和宁波统计局的2001—2007年的工业统计报告①宁波的统计年鉴中没有公开规模以上外商及港澳台投资企业工业分行业的经济指标,笔者是通过统计局档案库、经济普查办公室的资料查询获得这一数据资料的。的相关数据整理得来的。本文的工业数据全部采自规模以上工业企业,其中三资企业的数据则包括了规模以上外商和港澳台商投资工业企业。考虑到两地对规模以上工业企业尤其是外资企业在“烟草加工业”、“煤气生产和供应业”、“自来水生产和供应业”中很少,所占比重太低,因此在计量分析中将这几个行业剔除掉,分行业的经济指标统计只采用了两级代码的工业行业共29个,2003年开始国家统计部门在工业行业中新增的“废弃资源和废旧材料回收加工业”由于数据上不具备前后连贯性,因此本文仍然只采用两地规模以上工业企业29个行业的分行业数据进行实证检验。

LPd是衡量内资工业企业技术水平的劳动生产率,即内资企业的人均工业增加值;k/ld为内资企业的人均资产额;FD I为外资企业在行业中的参与程度,即资产比重;LPf表示外资企业的劳动生产率。

三、回归结果及简要分析

在回归过程中,解释变量的多重共线性问题非常重要。如果解释变量存在多重共线性,那么参数的估计结果将缺乏有效性。对于本文研究的问题而言,现实中可能存在的情况是,在一些外资企业规模占比较大的行业中,外资企业的技术水平也较高。对此,本文对苏、宁两地各行业中外资企业的劳动生产率和外资企业的比重进行了相关性检验。结果表明,两地二者的相关系数分别为0.136和0.069,由此判断,在本文运用此模型(1)的回归过程中,不会出现解释变量的多重共线性问题。

同时,在运用EV IEW S5.0软件进行估计检验时,发现模型因变量(内资企业劳动生产率)存在一阶序列相关,因此使用AR(1)模型进行修正,样本回归的最终结果是修正后的估计结果。

宁波的回归结果为lnLPd=0.1022+0.5330 ln(k/1d)+0.0029FD I—0.0006 lnLPf

(0.4240)(6.7896)(2.5697)(-0.0360)

苏州的回归结果为:lnLPd=-0.7727+0.5877 ln (k/ld)+0.0048FD I+0.2405 lnLPf

(-3.8997)(11.0741)(2.9168)(4.7693)

从两地的回归结果来看,资本密集度均是两地内资企业劳动生产率的最重要的影响因素,其弹性系数显示其贡献率都超过了50%,且都达到了1%的显著性水平。而从两地外资企业对其内资企业的技术进步的作用大小来看,两地都存在一定程度的技术溢出,并且表现为苏州明显高于宁波,宁波数据检验的结果为:外资企业的劳动生产率与内资企业的劳动生产率负相关且不显著,意味着近年宁波外资企业技术、管理水平的提高没有对内资企业的技术进步产生促进作用;而FD I与内资企业的劳动生产率显著正相关,其弹性系数为0.0029,意味着本地企业劳动生产率随着外资企业参与程度的提高而得到一定程度的提高,但效应很弱。苏州数据检验的结果为:FD I与内资企业的劳动生产率正相关但不显著,而LPf与内资企业的劳动生产率显著正相关,且弹性系数为0.2405,则意味着本地企业劳动生产率随着外资企业劳动生产率的提高而得到比较显著的提高,外资企业技术水平的提高对苏州内资企业技术水平的提高起到了较为积极的促进作用。

四、结论及原因分析

FD I产生技术溢出的过程很复杂,过程中会涉及技术输入方、技术输出方、跨国公司母国政府、东道国政府、东道国溢出环境等多方面的因素,而每个方面的因素都可能影响FD I技术溢出效应的方向和大小。本文的实证分析结果显示近年苏州外资企业技术水平的提高也促进了苏州本地内资企业技术水平的提高,由于苏州的FD I呈现出较强的出口导向型和加工贸易生产型特色,因此这一结果否认了对加工贸易型和出口导向型FD I不存在技术溢出的观点和质疑。而近年宁波外资企业技术、管理水平的提高没有对当地内资企业的技术进步产生促进作用,说明近年在利用FD I的效率上存在很大的问题,这值得我们警示和思考。本文依据两地统计年鉴、科技局、外经贸局公布的统计数据对苏州FD I企业的技术溢出高于宁波的原因进行深入地分析和比较,发现主要表现为以下几个方面:

(一)东道国地方政府在招商引资方面的作用

(1)在促进内外资企业间的产业关联和配套方面,苏州政府是在已经形成的一定集聚程度的外资企业的配套需求下,积极引导并采用产业链招商的模式,在产业链的前中后各个环节都引入一些高技术、高质量、规模较大、产业带动作用较大的外资企业,拉长产业链,增加产业链中的价值增值环节,为内资企业的外向配套提供更大的发展空间和专业化的信息服务平台,甚至专门成立了由主抓经济的市长牵头组成的外向配套协作办公室,在这方面昆山政府则是典型。而宁波内外资企业间的产业关联程度很弱,政府在为内外资企业建立产业关联提供信息、充当中介、牵线搭桥,增强对知识产权保护、研发和创新的鼓励和支持力度以及对竞争环境、研发环境、创新环境的培育方面做得还很不够,还没有发挥出积极的作用,民营企业与本地外资企业的外向配套业发展缓慢,使得外资企业在宁波产生技术外溢的渠道受阻。

(2)在引进的外资企业的技术水平方面,苏州也远高于宁波。有研究表明,就跨国公司的整体技术水平来看,目前仍然是欧美日等发达国家的技术水平和产品技术含量高于亚洲其他新兴国家和地区。从海外研发支出占跨国公司研发支出总额的比例来看,欧洲跨国公司的海外研发直接投资的倾向最高,其次是美国,再次是日本(李蕊,2004)[5]。从FD I的投资来源国分布来看,苏州尤其是苏州园区、新区的欧美资、日资比重均高于宁波①2008年底苏州园区、新区的欧美资、日资比重超过30%,宁波只有13%。,引进外资企业的平均项目规模也远远高于宁波②2009年底苏州引入的外资项目平均规模超过1100万美元,而宁波只有800万美元。。由此所形成的内外资间较大的技术差距使得外资的各种技术通过示范与内资企业的积极模仿、行业内的激烈竞争、外企员工跳槽等途径溢出,从而促进内资企业的技术进步。而相比之下,宁波引进的外资中以港澳台资(占53%左右),英属维尔京群岛、萨摩亚、开曼群岛等转投资(占20%左右)为主,其中尤其是港资占比最高(占47%),这些港资外资企业中有很大一部分是内资企业为了享受国内对外资企业的各种税收和政策优惠在香港注册而转回到大陆投资的,多为劳动密集型,因此在同行业中并不一定拥有最先进的技术、研发能力、管理经验等,与本土内资企业间的技术差距也往往不大,甚至在某些行业中会低于本土内资企业的技术水平,使得外资企业的技术溢出无从发挥,另一方面,这种低水平、以价格取胜的竞争状况也会使得同行业的内资企业没有强大的动力和竞争压力或利润空间去加大先进技术的引进、扩大研发投入、提高学习能力,从而大大制约了外资企业在行业内对东道国内资企业的技术进步的促进作用。

(3)在推进跨国公司在东道国设立研发机构方面,苏州明显优于宁波。苏州近几年FD I的研发本土化趋势明显,苏州外资企业尤其是外商投资企业(除港澳台以外的外资企业)的研发投入远远高于宁波,几乎达到宁波的9倍(见表1)。苏州逐渐成为一些跨国公司研发的重要基地,外资研发机构不断增长,截至2009年底,苏州已吸引外资独立研发中心36家,非独立研发机构245家,具有职能总部性质的机构20多家,摩托罗拉、松下、飞利浦、佳能、明基、富士通等知名跨国公司都相继在苏州设立研发中心。同时,与外资合作的研发机构也迅速增长。这些跨国公司在苏州设立的研发中心主要涉及电子基础材料、计算机及周边产品、视听及通讯系列产品、液晶显示、数字映像设备、新型家电等门类,并且在这些领域大都保持着国际先进水平,通过示范效应、合作带动、研发人员的流动等途径产生了一定程度的技术外溢,加快了苏州地区工业产业的产业升级和技术进步,苏州外资企业对本地人力资本水平尤其是高层次技术管理人才的提升作用方面强于宁波。

表1 2007年两地大中型工业企业科技活动经费使用情况单位:%

相比之下,尽管近年宁波引入的外资开始通过合资等方式设立研发部门,但也只有寥寥几家,大多数外资企业的核心技术都直接来源于母公司。以在宁波电子产业具有垄断地位的台湾第二大TFT-LCD面板显示器供应商奇美电子为例,它在宁波没有设立独立的研发中心,其研发部门也只是针对大陆市场客户的需求进行一些产品外观、营销方式的设计和改进,每年的科研经费投入占企业销售收入的比重不足5%,因此对产业中内资企业的技术进步的促进作用不大。这种情况在宁波普遍存在。

而且,根据两地统计数据显示,苏州、宁波两地外资企业在东道国的研发投入占销售收入的比重都不足1%,目前在我国国内的外资研发还是存在以应用型和产品开发型的适用性研究为主、基础性研究很少的现象,由于适应性研究主要是对工艺、设备的完善,本土化人才往往很难真正接触到核心技术,因此导致由此所产生的FD I的技术溢出效应非常有限,这是两地在鼓励和支持外资研发机构过程中应引起高度重视并努力促进其改进的重要问题。

(二)东道国本地的技术吸收能力

1.本地高校、科研院所的人才储备及科研能力

吸收FD I技术溢出效应的主要是高素质人才和专业技术人员,而无论是用两地的高等学校的在校生和毕业生尤其是研究生人数①①截至2008年,苏州高校研究生在校生累计达2万人,毕业生达8000人,而宁波分别为2000人、500人。来反映的高素质人力资本储备的情况,还是用企业的就业人才中专业技术人才②②截至2008年,苏州专业技术人员达60万人,而宁波为45万人。的情况来反映的专业技术人才储备情况,苏州都优于宁波。宁波本地高校理工专业实验研究的设备、人力资源都很弱,科研院所数量少,在研发能力、技术人才培养上无法满足企业的需求,目前理工专业领域的产学研结合项目多是与北京、上海、杭州等地的高校、科研院所间进行的,这不利于外资企业对宁波本土的人力资本提升作用的发挥,也不利于FD I技术溢出中技术模仿、关联效应的发挥。相比之下,苏州在依托独墅湖高教园区的建设下,引进了众多国内知名高校、研究机构、实验室、培训中心,为其培养了大批中高端技术和管理人才。

但是两地都存在着理工专业、研究生的培养滞后,高层次人才尤其是创业型、研发型、技能型人才短缺的现象,是制约跨国公司研发本土化进程以及本土企业技术能力提高的重要因素。因此,如何有效地引进和培育高层次科研人才,将是苏州和宁波两地未来都必须高度重视和努力解决的问题。

2.本地内资企业的技术进步

从近几年苏州、宁波两地内资企业的科技经费支出和R&D经费支出(见表1)以及地方财政中用于科技发展的拨款①从2000年至2008年,苏州、宁波两地的地方财政中用于科技发展的拨款额和所占比重都翻了一番。情况来看,两地的内资企业和地方政府都越来越重视科技、研发的投入。但是无论是内资企业的创新投入强度②创新投入强度的衡量是依据企业科技经费支出额占其产品销售收入的比重。还是地方财政中科技支出所占的比重,两地都低于3%,仍有很大的提升空间。而且从两地科技局公布的获得授权的专利情况来看,尽管数量在迅速扩大,但其中发明专利所占比重仍然很低,只有5%,仍以外观设计和实用新型专利为主。

3.苏州、宁波两地产业特点有差异

从两地的产业特点来看,由于苏州在高技术产业中已形成了较完整的产业链并且有较强的本地配套能力,因此,相比之下苏州的产业结构更能适应跨国公司的研发需求,更容易吸引外资研发机构的进入。

由此可见,在促进FD I对本地内资企业技术进步的积极影响方面,地方政府发挥着至关重要的作用。首先,在招商引资过程中,地方政府在引进FD I时要提高其进入的门槛,确保其技术的先进性,应立足于目前一些已出现众多中小内资企业间过度竞争且具备一定的竞争优势的产业群,重点引入那些产业带动作用大、技术含量高、能与本地的民营企业间形成紧密的前后向联系的跨国公司,并且使内外资企业能分布于整个产业链的低中高各个环节,采取税收优惠等切实的政策措施积极鼓励外资企业更多地购买本地内资企业生产的中间投入品,扶持内资企业发展外向配套。同时,政府应以各种激励政策促进高技术行业的FD I企业的研发本土化,增强对知识产权的保护,加强对公共技术平台、专业技术平台的搭建以及科研人才的引进。积极促成FD I企业与本地高校、研究院所开展研究合作或建设科研基地,推动本地产学研一体化。其次,在提高本土的技术吸收能力方面,政府应高度重视对本地人力资本的培育和提升,扩大高校理工专业、研究生的培养,扶持理工专业尤其是实验室建设,通过完善激励机制及各种资金支持吸引跨国公司高层管理人员与技术人员的“回流”。同时,应采取各种优惠和激励措施继续努力推动本地民营企业的自主创新能力和技术吸收能力的提高。

[1]Caves.M u ltinational firm s,com petition and p roductivity in host countrym arkets[J].Econom ics,1974,41:176-193.

[2]Kokko A.Tansini,R.and Zejan,M..Local techno logical capability and p roductivity sp illovers from FD I in the U ruguayanm anufacturing sector[J].The Journal of Developm ent Studies,1996,32(4):602-606.

[3]何洁.外国直接投资对中国工业部门外溢效应的进一步精确量化[J].世界经济,2000,(12):29-36.

[4]陈涛涛,陈娇.构建外商直接投资行业内溢出效应双机制双因素分析模型[J].中国软科学,2005,(10):139 -146.

[5]李蕊.跨国公司在华研发投资与中国技术跨越式发展[M].北京:经济科学出版社,2004.

Empirical Analysis on the Influence of FD I to the Techno log ical Progress of the Loca lDom estic Enterprises—Based on the Con trast Between Suzhou and N ingbo

ZhangQ ing

(ZhejiangW anliUniversity,N ingbo 315100,China)

Thispaper referred to Caves(1974)of classicalmodeland constructed the theo ry andm easu rem en tmodelof the FD I techno logical sp illover.Thispaper did quantitative analysis and emp irical testof the FD I techno logy sp illover effect in Suzhou and N ingbo by the use of panel data from the perspective of the industry.Quantitative analysis showed that Suzhou hasa positive ro le in p romoting techno logicalp rogress to localenterp risesoutputgrow th in recentyears;while the FD Iintroduced in N ingbo hadweak effectand did not p lay an active ro le in im p roving the p roductivity of local en terp rises.

FD I;techno logical sp illover;techno logicalp rogress;techno logical absorp tion ability;emp irical analysis

book=58,ebook=10

F382

A

1003-4919(2010)09-0058-05

2010-07-28

张晴(1977— ),女,湖北黄石人,浙江万里学院商学院金融系讲师,研究方向:金融市场、国际金融。