巨刺和温针法治疗面神经炎 116例

2010-09-08曹晓滨新疆医科大学第五附属医院乌鲁木齐830011

曹晓滨 秦 毅 王 倩 新疆医科大学第五附属医院 (乌鲁木齐 830011)

面神经炎俗称“面瘫”“歪嘴风”。现代医学主要指由病毒感染引起的面神经麻痹,又称“Bell氏麻痹”。它区别于外伤、肿瘤、上呼吸道、外耳道感染及其他物理因素致面神经通路病变的周围性面神经麻痹,中枢神经系统病变引起的中枢性面神经麻痹。部分轻症有自愈倾向,治疗不当会遗留后遗症如口角歪斜、面肌痉挛等.通过对近 5年来门诊治疗的 345例确诊为面神经炎的病人进行了随机对照治疗观察研究。本研究旨在通过对照观察巨刺和温针法治疗面神经炎的疗效、时效及相关问题对病人发病后 3个月的病程疗效。

临床资料 选择针灸科门诊 2004年~2009年345例面神经炎病人,其中男 148例,女 187例;最小年龄 1岁 2个月,最大 82岁。病程 1 d~3个月 ,超过者不纳入本组研究。依针刺时机(A:1~7 d,B:8~21 d,C:22 d~3个月)随针刺时机随机分为 A组、B组、C组。 A组 116例,B组 124例,C组 105例。 3组间职业和性别无统计学意义,无明显季节性特点。病人均为居住于新疆乌鲁木齐地区的居民或者务工者,地域分布无特殊性。所有病人均为单侧,不并发眼肌麻痹的面神经麻痹,排除外伤、肿瘤、手术损伤及并发中枢性面神经麻痹。

诊断标准 参照《内科疾病诊断标准》[1]面神经炎的诊断。

纳入标准 (1)符合以上诊断标准,患病 1个月以内。 (2)年龄 1~82岁。

排除标准 ①不符合以下纳人病例标准(中耳炎、乳突炎、腮腺炎等并发的周围性面瘫;后颅窝病变如听神经瘤、颅底脑膜炎、痛症颅内转移、多发性硬化等引起的周围性面瘫;中枢性面瘫)。②未坚持治疗者。

面神经炎的分期标准 急性期(发病 1~7d)、静止期 (发病 8~15d)、恢复期 (发病 15d至 3月 )。

面神经功能分级 按照美国耳鼻喉科头颈外科学确立的 House-Braclm面神经功能分级评定标准(简称H-B)分级[2]。①痊愈:达 H-BⅠ 级。双侧额皱纹、鼻唇沟恢复对称,蹙眉与闭眼正常,鼓腮时口角不漏气,进食时齿颊间不滞留食物残渣,说话和笑时无口角歪斜,面部表情正常。②显效:达 H-BⅡ级。双侧额纹与鼻唇沟基本对称,眼闭合欠实,鼓腮时口角不漏气,进食时齿颊间不滞留食物残渣,笑时可见口角略不对称。③好转:由 H-BⅣ级~Ⅵ级经治疗后改善为Ⅲ级。④无效:经 1个月治疗后仍停留在 H-BⅣ级以上。治疗前后各进行 1次评定并记录。面部症状积分按照改良Portann临床简易评分法(RPA)计算积分。观察皱眉、闭眼、动鼻具、徽笑、吹哨及鼓腮 6种自主运动,患侧与健侧荃本相同为 3分,运动减弱为 2分,稍有运动为 1分,不能自主运动为 0分,除以上 6项外,加安静时印象分 2分。完全正常时 20分,积分越高,病变程度越轻,20~17分为临床完全恢复,16分及以下者为部分恢复。计算积分,治疗前后各进行 1次评定并记录。

治疗方法 选穴:体穴选健侧合谷、太冲,并随症加减;面部选穴,根据面神经主干从面神经管穿出茎乳孔后,分为颞支、颧支、颊支、下颌支、颈支。而选取阳白、太阳、四白、颧廖、地仓、颊车、下关等穴位。各组同时取患侧下关穴行温针;同时采用不同的针灸治疗(普通针刺、巨刺、电针、温针法)。刺激量:治疗中以轻刺激为主,患者急性期后行电针。各组均嘱病人早期避风,急性期 7 d过后,自己适度局部热敷。3组观察治疗总疗程均为 1~3个月。

方法:根据设计方案,选择针法,针刺时机与刺激量,嘱患者平躺于治疗床上,取准穴位,局部常规消毒,选择适当的针具刺入穴位,行针得气后(以局部胀痛、发热、酸、麻、胀、重为度),电针采用断续波或疏密波,以肌肉出现轻微收缩为宜。每日 1次,10d为 1个疗程,间隔 7d后,再行下一疗程。温针灸 2柱,电针 15-20min,留针 40 min,10次为 1个疗程。,同时加用厘米波照射患侧翳风穴。各组同时给予常规西药(抗病毒、维生素 B1、甲古胺片、扩血管药)。

A组 116例(1~7 d)从急性期发病开始,用普通针刺、巨刺、温针法(急性期面部、体穴选取健侧,急性期后面部选取患侧、体穴选取健侧)治疗。 B组 124例(8~21 d)采用普通针刺、巨刺、电针、温针法(面部选取患侧、体穴选取健侧)治疗。 C组 105例(22~3月 )采用普通针刺、巨刺、电针、温针法(面部选取患侧、体穴选取健侧)治疗。

统计学方法 采用 SPSS 11.0统计软件进行t检验。计数资料用χ2检验。

治疗结果 3组病人多数在 1个月内症状体征消失,病情痊愈。

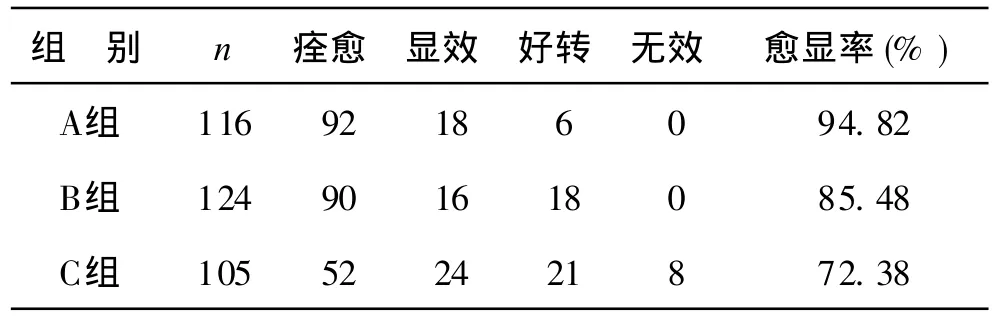

表1 3组治疗前后 H-B分级标准比较()

表1 3组治疗前后 H-B分级标准比较()

组 别 n 痊愈 显效 好转 无效 愈显率(%)A组 116 92 18 6 0 94.82 B组 124 90 16 18 0 85.48 C组 105 52 24 21 8 72.38

A组效果最佳,痊愈加显效率达 94.82%,B组达85.48%,C组为 80.95%。各组痊愈加显效率比较,A组与 B组无统计学意义(P>0.05),A组、B组分别与C组比较有统计学意义(P<0.05)。各组显效时间最早为病后 6d。

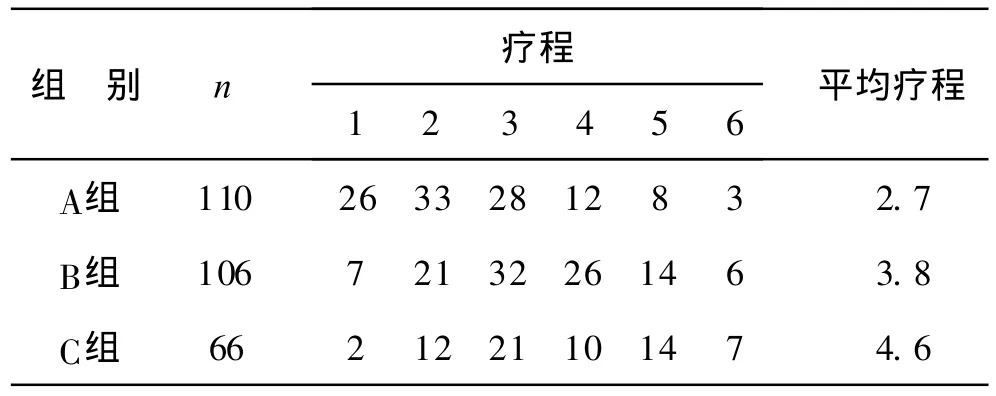

表2 3组面神经炎患者愈显的疗程比较

A组治愈患者所需平均疗程为 2.7个,B组为 3.8个,经 t检验,两组差异有统计学意义(P<0.001)。

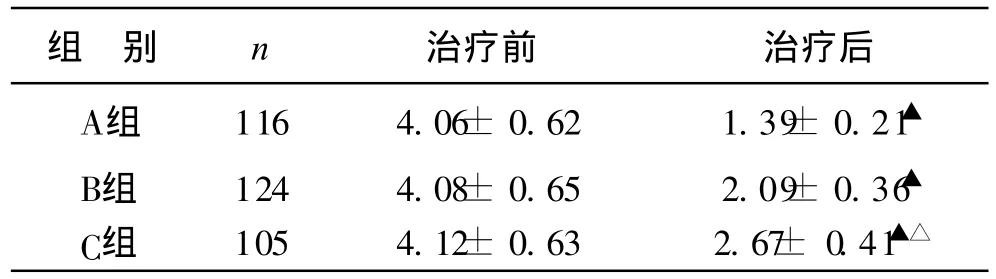

表3 各组治疗前后 H-B分级标准比较()

表3 各组治疗前后 H-B分级标准比较()

与治疗前比较,▲P<0.05;组间比较△P<0.05

组 别 n 治疗前 治疗后A组 116 4.06± 0.62 1.39± 0.21▲B组 124 4.08± 0.65 2.09± 0.36▲C组 105 4.12± 0.63 2.67± 0.41▲△

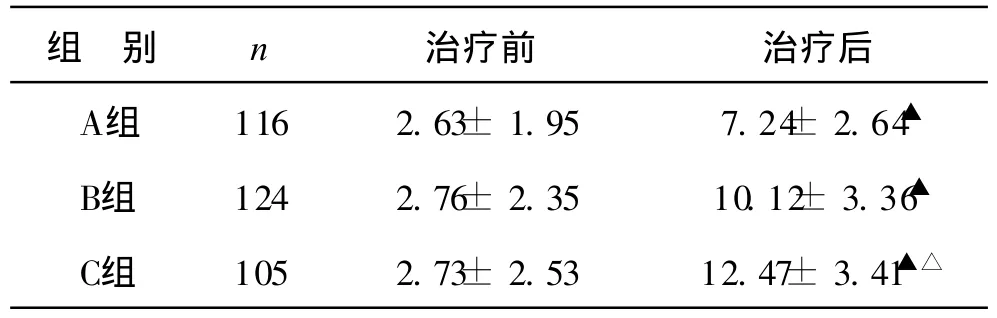

表4 各组 RPA积分治疗前后比较()

表4 各组 RPA积分治疗前后比较()

与治疗前比较,▲P<0.05;组间比较△P<0.05

组 别 n 治疗前 治疗后A组 116 2.63± 1.95 7.24± 2.64▲B组 124 2.76± 2.35 10.12± 3.36▲C组 105 2.73± 2.53 12.47± 3.41▲△

讨 论 面神经麻痹在中医学中称为“面瘫”,是针灸临床的常见病。面神经由脑桥的面神经核发出神经纤维,经面神经管,出茎乳孔进入面部,中间经过弯曲狭长的管道,一旦面神经受到风寒刺激或感染的影响,就会使面神经产生炎症、水肿。面神经受压缺血的时间越久,面神经的损伤、变性越严重,面瘫越难以恢复。面神经炎早期,面神经正处于急性炎症水肿期,髓鞘或轴突有不同程度的变性,但同时面神经也处于间歇状态。此时给予弱的良性刺激,可使神经产生兴奋,增强肌纤维收缩,加速局部血液循环,增加新陈代谢,使炎症渗出物得以尽快吸收,从而改善神经冲动的传递,促进神经纤维的再生,使支配肌肉收缩的神经功能得到恢复。适宜刺激量的针刺治疗对面神经是一种良性刺激,能增强面神经的兴奋。早期治疗是关键。因此,早期的抗炎、抗病毒、扩血管是非常必要的。炎症消退,面神经减压,才能为其后的面肌肌力恢复打下良好基础。

“巨刺法”是《内经》记载的“九刺”中的一种刺法。“九刺”—即针刺有九种方式,可用以适应九种变化不同的病情。“巨刺法”出自《内经》,首见于《灵枢◦官针》曰:“凡刺有九,以应九变……八曰巨刺。巨刺者,左取右,右取左。”说明这是一种根据患者病情需要而采取左病取右,右病取左,左右交叉取穴施治的针刺方法。《素问◦调经论》补充曰:“痛在于左,而右脉病者,巨刺之。”而《素问◦缪刺论》则进一步解释曰:“邪客于经,左盛则右病,右盛则左病,亦有移易者,左痛未已而右脉先病,如此者,必巨刺之,必中其经,非络脉也。”由于经脉在人体大都有左右交会的腧穴,因而脉气能左右交贯,故表现在左经上的症状体征,可以是表现在右侧的病脉气所致,这种情况应取右经的腧穴来治疗,反之亦然。杨上善注曰:“先言巨刺也,邪气中乎经也,左侧邪气有盛,则刺右之盛经,以刺左右大经,故曰巨刺。巨,大也。”故另有人提出巨刺之巨实为“大”,巨刺即刺其大经即经脉。根据面部神经分布区域和《针灸大成》及《灵枢》中关于“巨刺法”的理论,“痛在于左而右脉病者,则巨刺之”,“凡病者,左病取右,右病取左,上病取下,下病取上”;正如《灵枢◦ 官针》曰:“疾浅针深,内伤良肉……病深针浅,病气不泻……”。治疗面瘫针刺深度宜浅不宜深。

中医学将人体看作统一整体,在正常情况下,阴阳处于平衡统一的状态,经脉传注,周流不息,贯通上下,沟通内外,以行气血,营阴阳,使人体得以保持协调和相对的平衡。但阴阳失调、经脉失和,常表现为:“左脉偏盛则右脉偏虚,或右脉偏盛则左脉偏虚,而遭外邪侵袭患病,巨刺法即泻其盛脉,以调节阴阳,使之趋于平衡。本病用巨刺法亦即缘于此理,虽面瘫症状表现在左或右,其病源多为“健侧”脉盛,以针刺泻其盛,即可达到协调阴阳使经脉恢复平衡状态之目的。

厘米波具有热效应、生物效应等作用,局部照射后,热能对面神经管内的炎性渗出物有较强的吸收和消散作用,减轻周围水肿的压力,促使受压的面神经产生兴奋,增强肌纤维的收缩,改善神经冲动的传递,促进神经纤维的再生,使受其支配的肌肉收缩的神经纤维功能得以恢复,急性期使用无特殊禁忌证。

从本观察结果看,急性期中西药并用,针刺治疗和厘米波辐照,效果最明显,起到了效应叠加的作用。急性期即用针刺治疗,临床效果明显优于 B组、C组病人。在面瘫发病期,宜采用巨刺法取穴,面部取穴要少而精,刺激宜轻不宜重,避免频繁的热敷和按摩,这有利于减轻面神经变性,预防产生后遗症。面神经炎虽多表现为单侧发病,但它是一种多发性神经性病,在病变过程中,由于能对双侧面神经都有不同程度的损害,因此在发病早期采用健侧取穴,平补平泻手法,较有利于面瘫的恢复。本研究观察了巨刺法、针刺时机、面神经功能分级评定三个因素在不同水平上组合对针刺效应的影响,将各种因素综合分析得出健患侧同时针刺、面神经功能分级评定、针刺时机在 7 d内这一组合在改善面神经炎患者临床症状方面效果最优。但从单因素考察仅显示针刺时机、面神经功能分级评定这两个因素对针刺效应的影响最明显,并未显示出针刺治疗效果明显优于健侧刺与患侧刺。而将针法、面神经功能分级评定、针刺时机结合起来,综合考察分析,则显示出优势。

[1]贝政平.内科疾病诊断标准[S].北京:科学出版杜,2001:813.

[2]王兴林.黄德亮.面神经麻痹 [M].北京:人民军医出版社,2002:173.