理工科大学生英语学习自我效能、学习策略与语言水平的关系研究

2010-09-05康建东

康建东

(兰州理工大学外国语学院,甘肃兰州,730050)

理工科大学生英语学习自我效能、学习策略与语言水平的关系研究

康建东

(兰州理工大学外国语学院,甘肃兰州,730050)

以223名理工类本科生为研究对象,采取问卷调查和语言测试相结合的手段,对大学生的英语自我学习效能、学习策略和语言水平之间的关系进行了研究。结果表明:第一,自我效能受学习者自身因素的影响较小,而学习策略则明显受到学习者自身因素的影响。学习策略的使用频率不仅仅是学习者使用喜好的表现,还是学习者个体的内在认知需求;第二,自我效能与学习策略密切相关,但与语言水平不具备明显相关性,而学习策略与语言水平存在一定的相关性,但相关程度不高。因此得出结论:自我效能和学习策略在语言的发展过程当中是外因。

自我效能;学习策略;语言水平;理工科大学生;第二语言习得

语言学习是一个认知的过程。[1](11−23)在这个过程当中,学习者一方面通过自己已有的知识经验来理解当前的新信息;另外一方面,学习者利用新的信息和经验对自己的学习做出新的调整。[2](488)由此可见,学习者用来提高自己的语言学习水平所采取的具体行为和思维过程是至关重要的。Oxford把这些行为和思维过程定义为“学习策略”。[3](1−2),[4](359)认知心理学认为,学习策略可以帮助学习者将新的信息吸收到已有的图式结构。[5](291−300)这无疑凸显出学习策略在学习过程当中的重要作用。

在过去的二十多年中,学习策略与语言水平之间的关系备受关注, 是人们研究的焦点之一。[6](759)国内外该方面的研究成果不断涌现。[7](92),[8](39−5)有学者认为学习策略的运用和调整将有助于学习者去提高自己的语言学习水平。[9](490−514), [10](261−297), [11](100−07),[12](211−221), [13](43−46, 62)而另外有学者对于策略在语言学习当中的作用提出了质疑。[7](92−105), [14](155−187), [15](57−67)

与此同时,以往的该类研究中,自我效能因素也被纳入到了研究的范畴。所谓自我效能就是指为了达到预期目标,个人在组织实施任务时对自己能力的判断、信念或自我把握与感受[16]。具体地讲,就是个人对于任务难易度,自我信念的可迁移性以及完成任务的信心等方面的评估。Yang的研究表明,自我效能与学习策略密切相关。[17](515−535)该结论在吴喜艳和张庆宗的研究中得到了确认。[13](43−46,62)同时,他们还发现自我效能与语言学习成绩并不相关。但是 Schunk和Zimmerman的研究却表明,自我效能对语言学习成绩有积极的影响。[18](173−208),[19](82−91)由此可见,自我效能与语言学习水平的关系同样值得关注。

综上所述, 以往相关研究中存在以下两大争议:

第一,学习策略与外语/二语水平是否相关?

第二,自我效能与外语/二语水平是否相关?

以上所有争议的症结在于一个认知心理学领域的问题:在语言认知发展的信息处理过程当中,自我效能和学习策略是否起作用?如果起作用,其影响力有多大? Bandura和吴增强认为自我效能作为一种积极的自我信念,通过选择、认知、动机和情感等中介过程来实现其影响力。[16][20](483−499)由此可见,自我效能作为一种外部机制来刺激影响个体的行动。本研究当作需要进一步考证该因素对语言水平影响力是否存在以及其大小等问题。

相比之下,人们对学习策略的认识相对有限,还存在很多争议。Wenden认为,策略作为一个独立于语言学习和发展的机制存在于大脑中,并间接作用于语言的发展。[21]由该观点可以推论,策略只是语言发展的外部因素,其作用于语言发展的影响力是相当有限的或者根本不存在。而 Macaro认为策略作为一个重要的组件存在于工作记忆之中,直接作用于语言的发展。[22](320−337)这就意味着,如果策略对语言的发展起到直接的影响力, 那么它对语言水平的预测力也应该是比较大的;如果策略对语言的发展其影响力是间接的,那么它对语言水平的预测力就比较小或者根本不存在。由此可见, 以往有关策略与语言水平之间关系的争论,其本质就是策略是语言发展的内部因素还是外部因素的问题。

然而,在以往的策略研究当中,人们对它的认识还不够全面。Macaro认为,学习者自身的因素(例如学习者的学习目标,学习情景和心理活动等)长期以来受到忽视。[22](320−337)只有在充分考虑到诸如此类的影响策略的更多因素时,我们才能更为客观的了解中国大学生的认知特性,从而更客观地探究策略对语言发展的影响力。鉴于此,本研究应该在在考虑学习者自身因素和学习环境的前提下,逐一探讨大学英语学习者自我效能、习策略与语言水平之间的关系。即:

第一,大学英语学习者课堂环境下自我效能和学习策略各自呈什么样的特点? 这些特点包括: ① 不同语言水平学习者的特点;② 不同性别学习者的特点;③ 不同语言喜好程度的学习者的特点;④ 不同学习目标的学习者的特点。

第二,自我效能和学习策略之间相互影响程度如何? 二者与语言水平的关系如何?

第三,自我效能与学习策略对于语言水平是否具有预测力? 其预测力有多大? 以上发现对我们的教学有什么启示?

一、研究方法

(一) 研究对象

本研究的研究对象是某理工大学 2007级的 223名本科生。其年龄在18到23岁之间,平均年龄为21岁。其中男生148人,女生75人。他们分别出自该校土木工程专业(101人),自动化专业(46人),材料成型及控制工程专业(37人),热能与动力工程专业(30人)以及工业工程专业(9人)等5个专业的20个班级。所有人已经在大学学习英语三个学期。每周有五个小时的课堂英语学习时间。所有的受试都参加了 2008年12月的国家英语四级考试。根据其四级考试成绩的高低,我们将其分为初级水平组(321~410分,共计74人),中级水平组(411~458分,共计74人)和高级水平组(459~607分,共计75人)。

(二) 研究工具

本研究中,自我效能和学习策略主要通过问卷的形式收集数据。语言水平的测定是通过国家英语四级考试成绩来判定。自我效能问卷采用Horwitz的自我学习效能量表。[23]该量表包括33个条目(原量表包括35个条目,其中2个条目由于大部分学生没有回答。考虑到它们不能客观反映学习者的实际情况,因此被剔除)。每个条目的回答选项都由里克特 5级量表组成,从“完全不同意”到“完全同意”。计分也相应的从1分到5分。学习策略问卷采用Oxford的《英语学习策略量表》[3](Strategies Inventory for Language Learning,简称 SILL)。包括49个条目(原量表包括50个条目,本研究中考虑到其中1个条目不适合中国学生而被剔除),6个类别,即记忆策略,认知策略,补偿策略,元认知策略,情感策略和社会策略。回答选项与自我效能量表相同。为了掌握更为详尽的研究资料,本研究在以上两个问卷的基础之上,对学习者的性别,年龄,对于英语的喜好和学习目的也做了相应的调查。

(三) 数据收集

本研究的数据收集分为两个阶段:自我效能和学习策略数据收集阶段;四级考试成绩数据收集阶段。其中,自我效能和策略调查问卷在2008年11月份发放。发放问卷248份,回收有效问卷223份。所有问卷都是统一在教室环境下在45分钟内完成。四级考试成绩的收集是在2009年4月展开。为了获取准确的数据,所有的听力成绩均来自四六级考试中心通报各学校关于2008年12月20日四级考试成绩的数据库。所有收集到的数据在详细归类之后,通过SPSS 13.0对其进行了描述分析,独立样本 t-检验,方差分析,相关分析和逐步回归分析。

二、结果与讨论

(一) 学习效能与策略使用的具体分布

本研究中的学习效能和策略使用的具体分布指的是:学习者自身的因素(不同语言水平组之间,不同性别,不同语言喜好以及不同学习目标等)对自我效能和学习策略的影响。

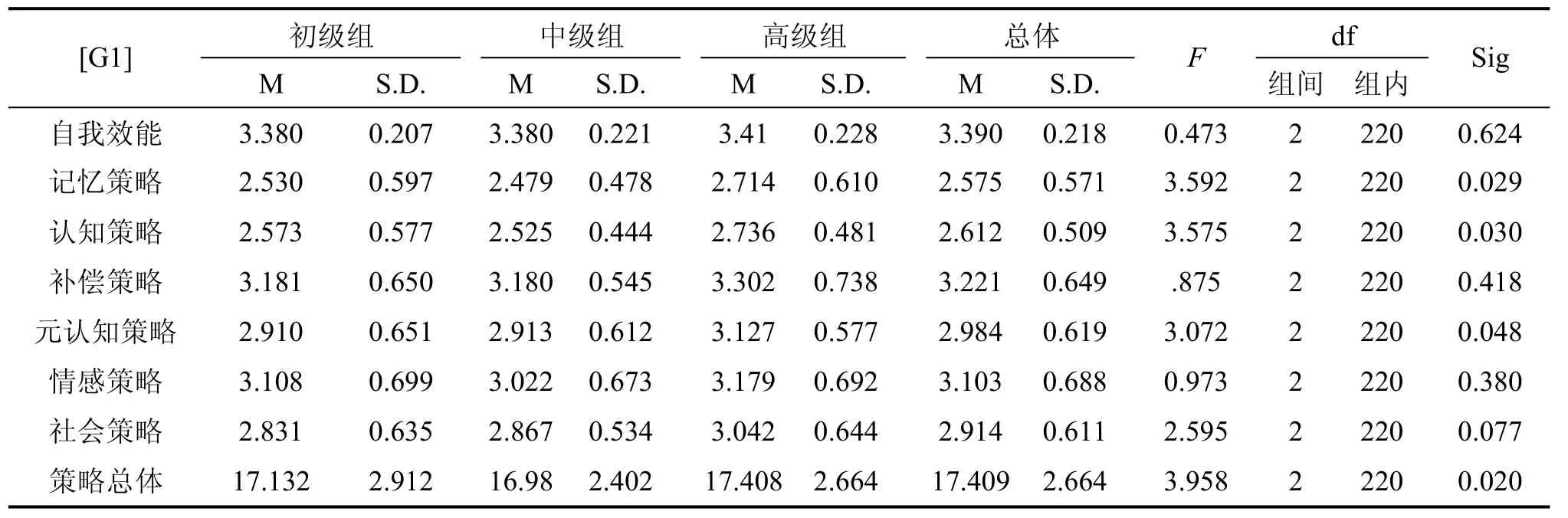

表1表明,语言水平对学习自我效能的影响并不明显,而其对策略使用方面的影响则非常显著。这说明,学习策略较自我效能而言,是一个非常活跃的因素。策略的使用因语言水平的变化而调整,但是自我效能则相对保持一定的稳定性。

为了进一步了解策略的具体使用情况,我们对策略的使用频率也做了相应的研究。从策略整体使用频率来看,补偿策略使用频率最高,随之其后的是情感策略,元认知策略,社会策略,认知策略和记忆策略。该结果与Bremner和Goh & Kwab对中国学生研究之后得出的结论非常类似,即补偿策略和元认知策略使用最为频繁,而记忆策略使用最不频繁。[9](490−514)[24](39−53)以上发现与传统的中国学习方式相悖。传统的中国学习过程当中,记忆策略占有不可忽视的地位。Goh & Kwab认为虽然中国学生知道记忆策略的重要性,但是在实当中,他们很难采用具体的记忆策略去提高自己的语言水平。[24](39−53)Bremner进一步解释说中国学生有可能惯用汉语的记忆策略,而不熟悉 SILL中的某些记忆策略,例如,通过读音或图像去记忆单词。[9](490−514)本研究在后来的抽样访谈当中更加确认了这种解释。受访者解释了为什么不去利用读音和图像等策略去记忆英语知识点的原因。他们认为,自己不会读英语或读不标准是一个关键的因素。虽然英语是表音文字,但是考试当中只要给出答案就算达到要求,因此他们选择了直接死记硬背的方式。至于结合图像记忆的方式,大多数受访者表示根本就不使用这种方式。因此,我们需要在教学实践当中督促学生一定要从最基本的读音入手去学习英文。与此同时,我们还需要进一步的给他们介绍其他的记忆策略。这样让学生能够充分的了解到英汉之间的差异,从而选择适合的记忆策略。

表1 不同水平学习者自我效能和策略使用具体分布

另外从表1发现,除了元认知策略和社会策略的使用频率随着水平的提高而提高,其他四项策略却呈现出一个奇特的现象,即:初级水平的学习者使用频率高于中级水平,而高级水平又高于中级水平和初级水平。在总体策略的使用上也出现了同样的情况。为什么中级水平的学习者在这四种策略以及整体策略的使用上频率偏低呢? 在之后的追踪访谈中,学生给出的理由是:在一段学习之后他们总是会怀疑学习策略的有效性。因而,他们对某些策略的使用随之也减少了。可是后来又发现那些策略很有用,所以又继续使用了。由此可以看出,以上现象是学习者对学习策略重新评估的表现。也反映出他们整体认知的需求。在这个过程中有可能出现中级水平的学习策略使用频率下降现象。从表中可以发现,在不同水平组之间,整体策略调整比较明显。具体的讲,调整最为明显的策略则是记忆策略,认知策略和元认知策略。其他策略虽然亦在调整当中,但是不具备统计上的差异性。

由表2可以发现,无论是自我效能还是学习策略,女生的使用频率高于男生。但是男女生之间都不存在统计上的差异。该结论与Green & Oxford研究的结论不一致。[10](261−297)以往的研究认为男女生之间在策略使用方面有明显差异。出现这种显现的可能之一就是以往的研究没有过多的考虑学习者的知识学习背景,即对学习者的认知特性没有过多的考虑。[22](320−337)本研究选择了统一为理工科背景的学生,其年龄相仿,认知特性相似。这样不存在过多的干扰变量。性别的作用也就显而易见。

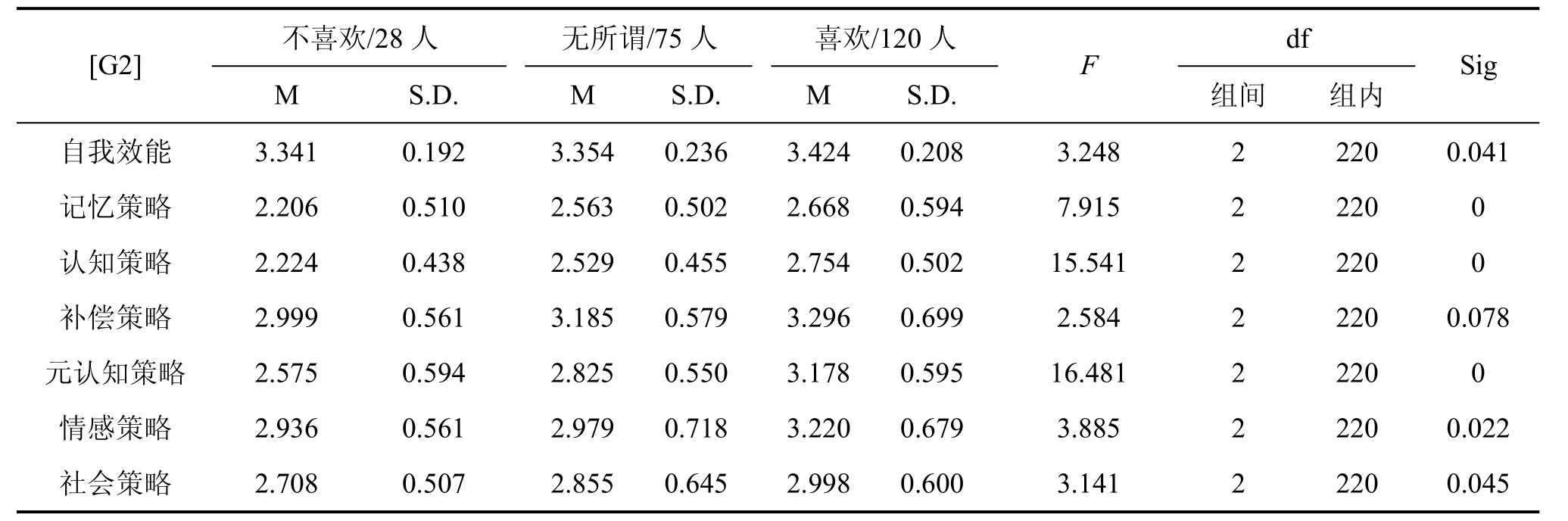

表 3表明,心理情感因素(对英语的喜欢程度)对学习者自我效能感有显著的影响力。这说明在现实的教学当中,培养学生对英语的兴趣是至关重要的。一旦学生兴趣提高,对于自己的效能感或学习信念都会有极大地提高。这样有利于学习者积极主动地去学习英语。表3进一步证明,自我效能感的提高有助于学习策略的运用。而在学习策略方面,除了补偿策略之外,其他策略也都在喜好程度方面存在显著差异。这说明学生的兴趣同样对于策略的使用起到了关键的作用。由此,可以推论,兴趣的培养与学习效能和学习策略的使用是密切相关的。这又一次的证明了Macaro有关于学习者心理活动的重要性的论证。[22](320−337)如果我们忽略了学习者的心理情感因素,机械地去强调学习效能和学习策略的作用,估计其结果只能适得其反。这样的做法会使得学生只知道这些概念的表面现象,而不能尝试到其带来的真正收获。因此,我们如果从培养心理情感因素做起,学习者的自我效能感和策略的灵活使用也会变得日趋完善,不断提高。

表4表明,学习目标对于学习自我效能不具有显著的影响力(F (2, 220)=0.728, p>0.05)。而在学习策略方面,除了补偿策略和情感策略之外,其他策略的使用都会受到学习目标的影响。从表中可以看出,越是注重实际应用的学习者,其策略的使用频率越为灵活。这从侧面反映出,学习者越是对自身语言的要求越高,其对策略的使用越是积极主动。这有利于学习者去发现适合自身的学习策略,从而去提高语言的使用水平。这又一次的证明了 Macaro所强调的目标在策略研究中的重要性。[22](320−337)如果忽略了学习者的学习目标,单纯地强调策略教学,其预期的目标和成效会大打折扣的。

由此可见,自我效能受语言水平,性别差异和学习目标的影响不是特别明显,但与语言的喜好程度密切相关。而学习策略的使用会受到语言水平,心理情感和学习目标的影响。在本研究中,性别差异与对策略使用的影响力并不显著。

表2 男女生自我效能和策略使用独立样本t-检验

表3 心理情感因素(对英语的喜欢程度)对学习者自我效能和策略使用分布的影响

表4 不同学习目标的学习者学习效能和学习策略使用具体分布

(二) 自我效能、学习策略和语言水平之间的相关性

表5表明,自我效能与各个学习策略之间密切相关。这就告诉我们策略的使用与学习者的效能感是密不可分的。效能感越好,越能促使学习者灵活地去调整策略的使用。但是自我效能与语言水平之间的相关性并不明显。这就意味着学习者的自我效能感不能直接影响学习者的语言学习成绩。而在学习策略与语言学习水平的相关性研究中,只有元认知策略与语言水平之间存在显著的相关性。该结果与Nisbet et al在开封大学对168名英语专业的本科生研究之后得出的结论一致。[11](100−107)由此进一步证明,元认知策略对于语言水平是非常重要的。[25](14−19)

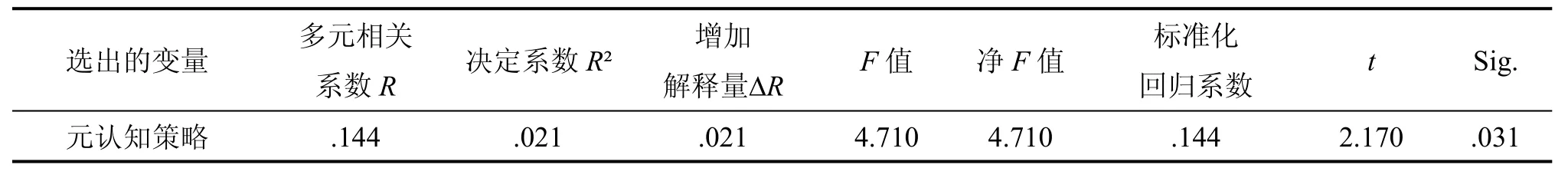

(三) 自我效能与学习策略对于语言水平的预测力

为了回答第三个研究问题,我们采用了逐步回归法(stepwise)对学生学习效能和学习策略与语言水平的关系做了多元回归分析。结果如表6所示。

在统计过程当中,自我效能、记忆策略、认知策略、补偿策略、元认知策略、社会策略和情感策略等七个变量被用来预测语言水平。这七个变量在预测效标变量(学生的学习成绩)时,进入回归方程的显著变量共有一个:元认知策略。其多元相关系数为0.144,能预测学习成绩的2.1%的变异量。这从另外一个侧面反映出元认知策略与语言水平是密切相关的。同时,这也意味着在平时的学习当中,不断地练习和运用学习技能是至关重要的。学习者要不断的监控自己的学习并且下意识的去操练自己学习过的知识。

三、结论和建议

以上研究表明,自我效能与学习策略密切相关,但与学习成绩不具备明显相关性。这证明了自我效能对语言学习的作用是间接的,它是一种外部机制被用来刺激影响个体的行动。在策略的使用方面,学习者的补偿策略使用最为频繁,记忆策略最少。出现这种现象的可能之一就是学习者的文化背景影响了学习者的认知方式。另外学习策略的使用会受到语言水平,心理情感和学习目标等因素的影响。但是性别对其的影响不是很明显。学习策略的使用频率不仅仅是学习者使用喜好的表现,还是学习者内在认知的需求。最终研究表明,只有元认知策略对语言水平有一定的预测力,但其作用相当有限。这证明学习策略在语言的发展过程当中的角色只能是一个外部影响因素,并不直接作用于语言的发展。这就要求我们在平时的教学当中不能过度夸大学习策略的作用。但是,我们也绝对不能忽视策略在语言学习当中的作用。同时我们还要强调的是,虽然自我效能和其他的学习策略对语言水平没有一定的预测力,但是它们对于元认知策略却很重要。因此,它们的作用不可忽视。在未来的研究当中,还需要进一步佐证策略在语言认知信息处理过程当中的角色问题。需要在未来的研究当中考虑更多地相关因素。而该研究才刚刚起步,但是相信随着人们对策略的不断了解,我们会离答案越来越近。

表5 自我效能、学习策略和语言水平之间的相关性矩阵

表6 元认知策略与语言水平的逐步回归分析摘要表

参考文献:

[1] Nyikos M, Oxford R L. A factor analysis study of language-learning strategy use: Interpretations from information-processing theory and social psychology [J]. Modern Language Journal, 1993, 77(1): 11−23.

[2] 彭聃玲. 普通心理学[M]. 北京: 北京师范大学出版社, 2004.

[3] Oxford R L. Language learning strategies: What every teacher should know [M]. New York: Newbury House, 1990.

[4] Oxford R L. Language learning styles and strategies [C]// In Marianne Celce-Murcia. Teaching English as a second or foreign language. Boston: Heinle & Heinle, 2001.

[5] Oxford R L, Nyikos M. Variables affecting choice of language learning strategies by university students [J]. Modern Language Journal, 1989, 73(3): 291−300.

[6] Anderson N J. L2 learning strategies [C]// Hinkel E. Handbook of research in second language teaching and learning. London: Lawrence Erlbaum Associates, 2005.

[7] 文秋芳. 英语学习策略理论研究[M]. 西安: 陕西师范大学出版社, 2004.

[8] 文秋芳, 王立非. 中国英语学习策略实证研究 20年[J]. 外国语言文学, 2004, (1): 39−45.

[9] Bremner S. Language learning strategies and language proficiency: Investigating the relationship in Hong Kong [J]. Canadian Modern Language Review, 1999, 55(4): 490−514.

[10] Green J M, Oxford R L. A closer look at learning strategies, L2 proficiency, and gender [J]. TESOL Quarterly, 1995, 29(2): 261−297.

[11] Nisbet D L, Tindall E R, Arroyo A A. Language learning strategies and English proficiency of Chinese university students [J]. Foreign Language Annuals, 2005, 38(1): 100−107.

[12] Park G. Language learning strategies and English proficiency in Korean university students [J]. Foreign Language Annuals, 1997, 30(2): 211−221.

[13] 吴喜艳, 张庆宗. 英语专业学生自我效能、学习策略、自主学习能力与学业成就的关系研究[J]. 外语教学, 2009, (3): 43−46.

[14] Chen S Q. A study of communication strategies in interlanguage production by Chinese EFL learners [J]. Language Learning, 1990, 40(2): 155−187.

[15] Phillips V. A look at learner strategy use and ESL proficiency [J]. The CATESOL Journal, 1991, November: 57−67.

[16] Bandura A. Social foundations of thought and action: a social cognitive theory [M]. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1986.

[17] Yang N. The relationship between EFL learner’s beliefs and learning strategies use [J]. System, 1999, 27(4): 515−535.

[18] Schunk D H. Self-Efficacy and Achievement Behaviors [J]. Educational Psychology Review, 1989, 1(3): 173−208.

[19] Zimmerman B J. Self-efficacy: an essential motive to learn [J]. Contemporary Educational Psychology, 2000, 25: 82−91.

[20] 吴增强. 自我效能: 一种积极地自我信念[J]. 心理科学, 2001, (4): 483−499.

[21] Wenden A. Conceptual background and utility [C]// Wenden A, Rubin J. Learner strategies in language learning. London: Prentice Hall, 1987.

[22] Macaro E. Strategies for language learning and for language use: Revising the theoretical framework [J]. Modern Language Journal, 2006, 90(3): 320−337.

[23] Horwitz E. Surveying students’ beliefs about language learning [C]// Wenden A, Rubin J. Learning Strategies in Language Learning. London: Prentice-Hall, 1987.

[24] Goh C C M, Kwab Pob Foong. Chinese ESL students’ learning strategies: a look at frequency, proficiency, and gender [J]. Hong Kong Journal of Applied Linguistics, 1997, 2(1): 39−53.

[25] 武和平. 元认知及其与外语学习的关系[J]. 国外外语教学, 2000, (2): 14−19.

The Relationship between EFL Learner’s Beliefs, Learning Strategies Use and Language Proficiency Level

KANG Jiandong

(School of Foreign Languages, Lanzhou University of Technology, Lanzhou 730050, China)

The present study, based on the investigation of 223 polytechnic college students, aims to reveal the relationship between EFL learners’ belief, learning strategies use and language proficiency level. The result illuminates that 1) learner’ belief is less likely to be affected by the learners’ personal factors, such as language proficiency, mood and goals, etc, compared with the learning strategies use. It indicates that the learning strategies use is not only the product of one’s preference, but also the sign of one’s cognitive style; 2) learner’ belief does not relate to the language proficiency level, while learning strategies use is reported to be closely linked to it. It also shows that learner’ belief significantly relates to strategies use. All of the findings show that learner’s beliefs and learning strategies use are external factors to language proficiency level.

learner’ belief; learning strategies use; language proficiency level

book=16,ebook=141

H319

A

1672-3104(2010)02−0103−06

[编辑:颜关明]

2009−11−27

康建东(1977−),男,甘肃白银人,兰州理工大学外国语学院讲师,主要研究方向:应用语言学,第二语言习得.