广州市越秀区公共场所从业人员艾滋病知识掌握情况研究

2010-08-03陈菊荣

张 伟 周 文 路 娟 李 丹 陈菊荣

广东省广州市越秀区疾病预防控制中心(510055)

广东等沿海发达地区艾滋病疫情严峻,处在由高危人群向普通人群扩散的临界点,正处于艾滋病病毒(human immunodeficiency virus,HIV)传播的快速增长期。有报道称,我国2005年新发生的HIV感染者中,经性传播占49.8%,经注射吸毒传播占48.6%,母婴传播占1.6%[1]。健康教育作为一级预防的手段,是防止艾滋病蔓延的有效手段之一。在公共场所工作的人员接触广泛,是艾滋病的高危易感人群,同时也可能成为艾滋病病毒的传播者和传播桥梁[2,3]。本文旨在研究公共场所从业人员艾滋病相关知识和对艾滋病的个人防控措施掌握情况,为今后能够有针对性地在公共场所从业人员中开艾滋病/性传播疾病等健康教育,提供科学的依据。

1 对象和方法

1.1 调查对象

于2009年1月至2009年6月从广州市越秀区疾病预防控制中心服务行业体检人群中随机抽取调查对象进行自填式问卷调查。

1.2 内容和方法

查阅国内外相关文献,自行设计有关艾滋病相关知识的调查问卷。内容包括个人基本情况、对艾滋病的一般认识、对艾滋病的预防等方面。被调查者在体检结束后填写问卷,经专门的检查员检查填写质量。问卷资料采用EpiData3.0建立数据库,用SPSS16.0进行统计分析。

2 结果与分析

2.1 一般情况

431名被调查者平均年龄为(26.36±9.77)岁;男性217人,占50.35%,女性214人,占49.65%。学历分布为小学或以下17人,占总人数的3.94%;初中205人,占总人数的47.56%;高中或以上有205人,占总人数的47.56%。431名被调查者的职业分布为,酒店从业人员110人,占26.63 %;食品从业人员212人,占51.33 %;发廊、桑拿服务业34人,占8.23 %;卡拉OK、娱乐业69人,占16.71 %;无业人员6人,占1.45 %。有428人填写了目前婚姻状况,其中已婚的有127人,占29.67;未婚的有291人,占67.99%;同居的有2人,占0.47%;离婚的有6人,占1.40%;丧偶的有1人,占0.23%;再婚的有1人,占0.23%。424人填写了收入情况,有7人不愿意透露自己的月收入。其在500元以下的有17人,占4.01%;在500~1000元以下的有149人,占35.14%;在1000~3000元以下的有244人,占57.55%;在3000~5000元以下的有11人,占2.59%;在5000以上的有4人,0.94%。

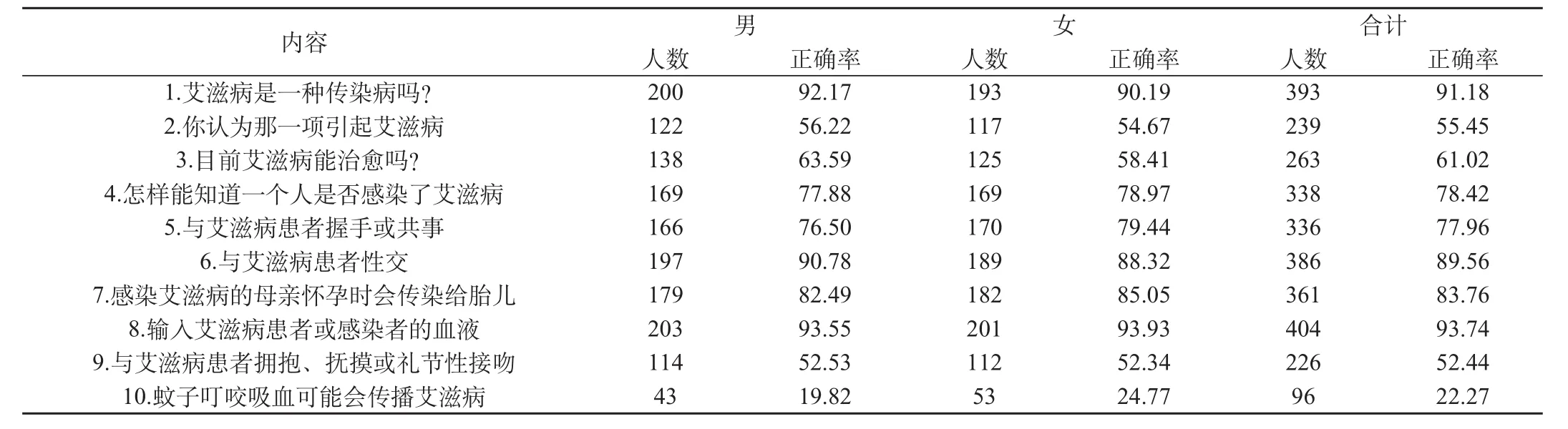

表1 艾滋病基础知识情况

2.2 对艾滋病相关知识的认知情况

问卷中设置10道关于艾滋病基本知识的题目,其中1、2、3、4题为对艾滋病的基本认识,合计正确率为别为91.18%、55.45%、61.02%、78.42%;5、9、10题为艾滋病非传播途径的考题,合计正确率为别为77.96%、52.44%、22.27%;6、7、8题为艾滋病三大传播途径的考题,合计正确率为别为89.56%、83.76%、93.74%。男性与女性各道题目的正确率差异不大。回答正确率最高的题目是“艾滋病是一种传染病吗?”,正确率达到91.18%,显示公共场所从业人员普遍知道艾滋病是一种传染病。正确率最低的题目是“蚊子叮咬吸血可能会传播艾滋病?”,正确率仅为22.27%,显示公共场所从业人员将血液传播途径和蚊虫叮咬途径相互混淆。其他题目的正确率在50%~80%,各题目的正确率,见表1。

2.3 不同性别、职业及文化程度艾滋病相关知识水平比较

将艾滋病基础知识调查中的10道题目进行计分处理,答对1道题目算得到1分。男性从业人员艾滋病基础知识总得分为(7.12±0.56)分,女性为(7.20±0.68)分,男性与女性艾滋病知识差异无统计学意义(t=1.36,P=0.17)。将食品从业人员做为第一组(n=212),酒店、发廊、卡拉OK从业人员作为第二组(n=213),第一组从业人员艾滋病基础知识总得分为(6.81±0.82)分,第二组艾滋病基础知识总得分为(7.50±0.49)分,两组差异有统计学意义(t=10.69,P=0.000),第一组从业人员艾滋病基础知识得分低于第二组。小学或以下从业人员艾滋病基础知识总得分为(6.74±0.62)分,初中为(7.11±0.44)分,高中或以上者为(7.33±0.38)分,3组艾滋病基础知识得分差异有统计学意义(F=24.62,P=0.000),表明文化程度越高,艾滋病基础知识得分越高。

3 讨 论

这次调查的公共场所从业人员的平均年龄为26.39 岁,是人们常说的性活跃人群。该人群年纪轻、受教育程度较低,获得艾滋病病知识的途径较少,流动性大,容易发生不安全的性行为,是防控艾滋病的重点人群之一。公共场所从业人员对艾滋病相关知识的知晓率平均水平低,虽然对艾滋病病毒的传播途径有较高知晓率,但对非传播途径的知晓率认知偏低。这一方面说明部分人员对非传播途径存在疑虑,与宣传力度不够深入有关,因此造成他们对艾滋病和艾滋病患者有恐惧心理,有可能导致部分人对艾滋病感染者的疏远和歧视;另一方面说明目前宣传力度集中在传播途径的机械式宣传,可能受众并没有深入认识传播机制。在今后的艾滋病宣传活动中应让受众深入了解艾滋病的传播机制,加深他们对艾滋病的认识,提高认识的正确性[4,5]。文化程度在一定程度上反映了对知识的学习和吸收能力[6],本次调查发现文化程度高者艾滋病知识水平高于文化程度相对较低的人,与许多研究的结论相一致[7,8]。这提醒我们在进行健康教育工作中要注意对象的吸收能力,力求通过简单而直接的方式传递艾滋病知识及相关防控措施,避免过多的专业术语,以达到最佳的效果。国内有是否艾滋病健康教育作为关公共场所从业人员上岗培训内容之一的讨论[9]。笔者为在艾滋病疫情较为严重的地区,增加此项培训有一定的必要性,公共场所的管理人员也应该提高员工的自我保护能力,努力消除可能传播艾滋病的潜在危险因素。

[1]中国疾病预防控制中心性病艾滋病预防控制中心.2005 年中国高危人群艾滋病哨点监测报告[J].中国艾滋病性病,2007,13(1):1-3.

[2]王复昆,侯振华,刘建.驻马店市公共场所从业人员艾滋病防治认知现状分析[J].公共卫生,2009,30(24):43-44.

[3]李锦,蒋丽娟,王文艺等.深圳市公共场所从业人员艾滋病相关行为研究[J].现代预防医学,2008,35(2):283-284.

[4]牛国永,郑延宾,陈自伟.公共场所等从业人员艾滋病相关知识、态度、行为调查分析[J].现代预防医学,2007,34(1):105-107.

[5]黄雪梅,梁智江,张倩等.广州市娱乐场所从业人员性病艾滋病相关知识和行为现状调查[J].中国健康教育,2007,24(10):765-767.

[6]卢嘉明,周德谦,江汀等.广州市服务行业外来人员艾滋病认知态度调查[J].海峡预防医学杂志,2005,11(3):29-30.

[7]向辉,麦世.公共娱乐场所从业人员艾滋病监测与健康教育策略[J].中国初级卫生保健,2006,20(12):50-51.

[8]石长胜,张振民,张新力.山东省泰安市路边店从业人员艾滋病调查分析[J].中国性病艾滋病防治,2000,6(3):153-154.

[9]崔红伟,吕银妹,姚建康等.宾馆工作人员有关艾滋病问题的知、信、行调查[J].中国性病艾滋病防治,1998,4(5):219-220.