麻疯树真菌病害调查及其病原鉴定

2010-07-30袁瑞玲郎南军向振勇齐泮仑

袁瑞玲,郎南军*,陈 鹏,向振勇,郑 科,赵 琳,蔡 芳,4,齐泮仑

(1. 云南省林业科学院,云南 昆明 650204;2. 云南省森林植物培育与开发利用、云南珍稀濒特森林植物保护和繁育重点实验室,云南 昆明 650204;3. 云南省林业职业技术学院,云南 昆明 650224;4. 西南林业大学,云南 昆明 650224;5. 中国石油天然气股份有限公司石油化工研究院,北京 100195)

麻疯树(Jatropha curcas),又名小桐子、膏桐、黑皂树、芙蓉树、臭油桐等,为大戟科麻疯树属落叶灌木或小乔木,原产热带美洲,现广布于世界热带地区,在我国分布于云南、四川、广西、广东、海南等地。它是干热河谷地区荒山造林、水土保持的良好树种,同时在工业用油、生物病虫害防治、新药开发等方面极具潜在利用价值[1]。云南省南部、西南部、中部以及金沙江、怒江、红河、元江等流域海拔1600 ~ 1800 m以下的干热河谷地区皆适宜种植麻疯树[2]。麻疯树在云南的大规模种植发展迅速,且多为人工纯林,随着麻疯树栽培面积的迅速扩大,病害问题随之暴露出来。为避免一些病害在大面积人工纯林爆发流行,给麻疯树产业发展带来重大损失,急需对麻疯树主要病害种类和危害性进行调查,及时提供合理有效的防治措施。为此,笔者对云南省元阳县膏桐良种繁育基地的麻疯树人工纯林的病害种类进行了调查和病原鉴定。现将研究结果报道如下。

1 材料与方法

1.1 调查地点

云南省元阳县(102º 27′ ~ 103º 13′ E,22º 49′ ~ 23º 19′ N)南沙镇水塘村膏桐良种繁育基地,基地总面积106.67 hm2,海拔250 ~ 500 m,年降水量800 mm,年平均温度24.4℃,最热月均气温29.4℃,最冷月均气温16.7℃,≥10℃年积温8728℃;土壤为燥红土,pH值5.5 ~ 6.7,偏酸缺磷少钾,有机质含量0.35% ~ 4.97%。

1.2 调查方法

分别于2008年9月、2008年12月、2009年7月,对膏桐良种繁育基地进行了3次麻疯树真菌病害调查。采集病叶,描述症状,拍摄图片,记录部分大量发生病害寄主的病情指数及危害程度。

1.3 病原鉴定

对病部明显有子实体的病叶立即进行制片镜检(所用显微镜为Leica DM RXA 全自动显微镜),对病部尚未形成子实体的先进行保湿培养,待病部形成子实体后再进行制片镜检。依病叶不同症状类型,根据镜检结果,参照有关文献进行病害、病原鉴定[3~7]。

2 结果与分析

2.1 麻疯树叶斑病

此病普遍发生,主要危害叶片,导致落叶、落果,削弱树势。

2.1.1 症状 病斑近圆形至不规则形,叶正面病斑红褐色或暗灰色,背面黄褐色,直径4 ~ 16 mm,严重时多个病斑愈合成片,甚至全叶焦枯。后期病斑两面生有许多霉状黑点,为病原菌的子实体。

2.1.2 病原 经镜检,病原鉴定为油桐叶斑小球壳菌(Mycosphaerella aleuritidis)[3]。子囊座叶两面生,球形,黑色,孔口处有乳头状突起,丛生或散生,初埋生,后突破表皮,直径75 ~ 100μ m;子囊束生,圆柱形至棍棒形,[30.5 ~ 43.5(35.8)]μ m×[6 ~ 7.2(6.6)]μ m,含8个子囊孢子,无侧丝或拟侧丝;子囊孢子无色,双细胞,上细胞稍大,[9 ~ 12(10.4)]μ m×[2.9 ~ 4.2(3.3)]μ m,双行排列(图 1)。

图1 麻风树叶斑病及其病原菌Figure 1 Leaf spot and pathogen

2.1.3 采集时间 2008年9月、2009年7月。

2.1.4 发生情况 病菌以子囊孢子借气流传播,一般从气孔侵染叶片,1年内可进行多次侵染。

2.1.5 防治建议 ①加强林区管理。适时适地种树,结合营林措施,在发病林区内每年采果落叶后,收集落叶,集中堆肥或烧毁,以减少侵染菌源。②药剂防治。常用药剂:百菌清、多菌灵、甲基托布津等。发现病株及时防治,选用50%多菌灵或70%甲基托布津500倍液,喷洒2 ~ 3次有较好效果。③因地制宜种植抗病品种。

2.2 麻疯树白粉病

此病主要危害叶片、嫩枝、花芽、花序,病情严重时也可为害果实、果梗,从幼苗至成株期皆可发生,造成幼苗及新梢枯死,成株叶片脱落和落果,严重影响树势及产果量。

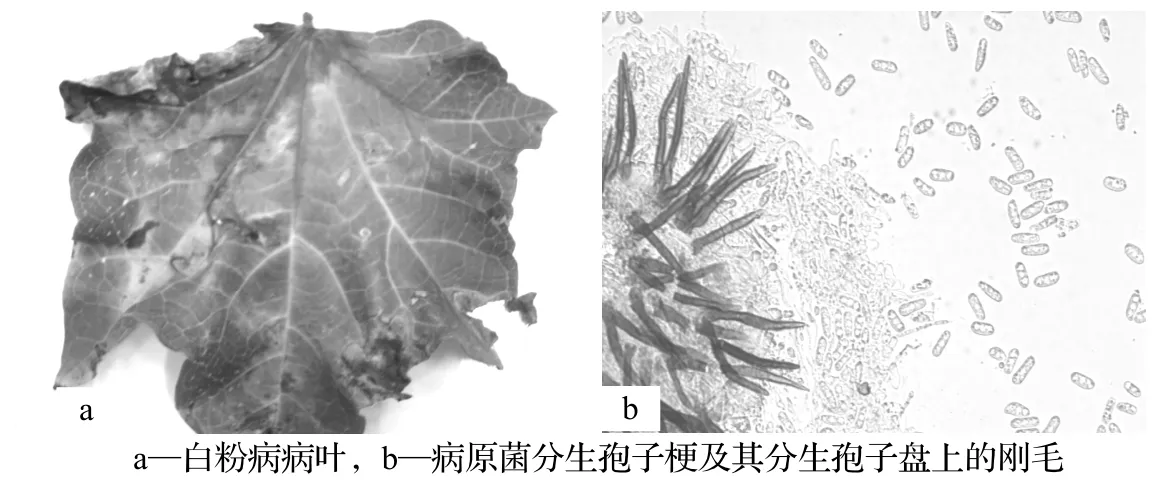

2.2.1 症状 病斑部位初期出现白色粉状斑,逐渐扩大,或粉状斑相互连接,以后表面覆盖的白粉层逐渐加厚,叶面病斑多于叶背,严重时整个叶面被白粉层覆盖,为病菌分生孢子梗和分生孢子。

2.2.2 病原 经镜检,病原为白尘粉孢(Oidium leucoconium)[4]。子实层呈白粉状,菌丝生于寄主表面;分生孢子梗直立,不分枝,(76 ~ 90)μ m×(7.9 ~ 10.5)μ m;分生孢子近椭圆形,单胞无色,串生,内含很多颗粒,从顶端向下逐渐成熟或脱落,[26.2 ~ 37.5(31.9)]μ m×[17.6 ~ 21.9(19.9)]μ m(图2)。有性阶段尚未发现。

图2 麻风树白粉病及其病原菌分生孢子Figure 2 Powdery mildew and pathogenic conidia

2.2.3 采集时间 2008年12月。

2.2.4 发生情况 从萌芽至落叶整一生长季节内都可发生。田间郁蔽通风不良、植株长势较弱,会加重白粉病的发生。

2.2.5 防治建议 ①加强管理,合理用肥,适当增施有机肥、复合肥和钾肥等,不偏施氮肥,以提高植株抗病力。避免密植,保证林区通风良好。②发现植株染病首先清除病叶,及时喷洒70%丙森锌可湿性粉剂500倍液和10%苯醚甲环唑水分散粒剂1500倍液,轮换或混合喷施,连续一个月,3 ~ 4次,有较好的防治效果。对于感病严重的植株在其叶片背面也要喷洒药物。对幼叶、嫩芽和花部不宜施药过多,以防止烧伤植株和幼嫩器官。

2.3 麻疯树赤枯病

此病主要危害叶片,造成树叶早落。

2.3.1 症状 叶片在叶缘、叶尖或叶脉间发生暗褐色病斑,然后扩大成不规则型赤褐色或暗褐色斑块,有的叶缘呈焦枯状。后期病部产生黑色小黑点,为病菌的分生孢子盘。

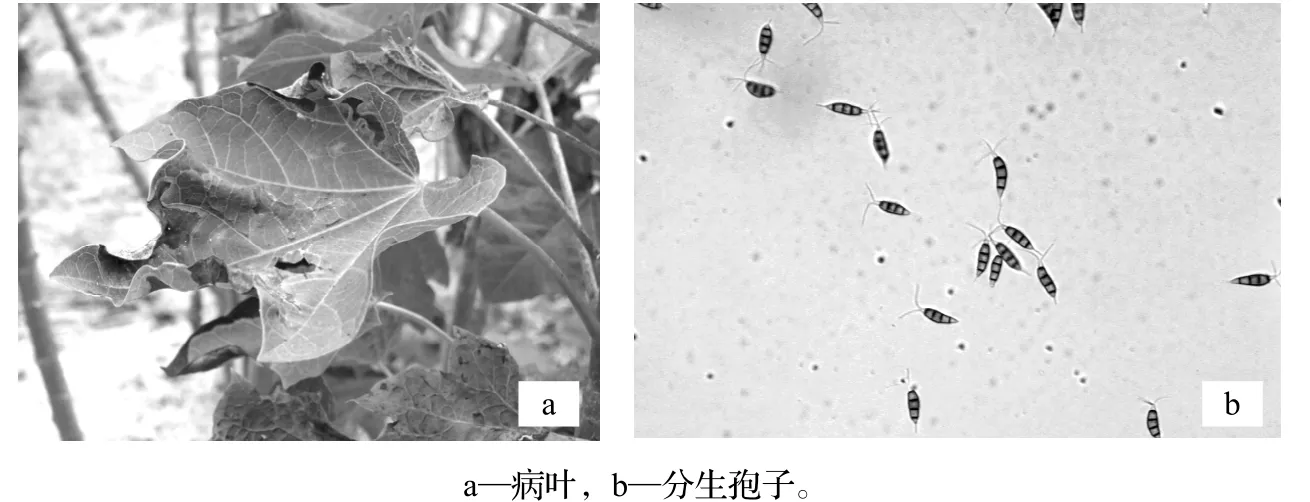

2.3.2 病原 根据病菌形态和查阅相关文献,病原为异角状拟盘多毛孢(Pestalotiopsis heterocornis)[5~7]。叶表正反面均能形成椭圆形或圆形隆起暗黑色分生孢子盘,潮湿条件下,墨汁状孢子可成群溢出。分生孢子长梭形直立或稍弯曲,4隔 5细胞,[19 ~25.8(21.5)]μm×[4.3 ~ 6 (5.1)]μm,中间 3个细胞褐色,色孢长[12 ~15.8(13.6)]μ m,顶孢和尾孢均为三角形,无色透明,顶生2 ~ 3根附属丝,无隔膜及分支,长[9.1 ~ 16.4(12.7)]μ m,尾孢着生1根不分枝的基部附属丝,长[2.6 ~ 6.4(4.2)]μ m(图 3)。

图3 麻风树赤枯病及其病原菌分生孢子Figure 3 Blight and pathogenic conidia

2.3.3 采集时间 2008年9月、2009年7月。

2.3.4 发生情况 病菌以分生孢子盘在病落叶中越冬,6-7月开始侵染,8-9月是发病盛期。

2.3.5 防治建议 ①注意抚育管理,避免害虫或环境不适合所造成的伤口,以减少感染。②可使用1:1:100波尔多液进行药剂防治。

2.4 麻疯树炭疽病

此病主要引起落叶、落果。

2.4.1 症状 叶片上初生红褐色小斑点,后扩展成近圆形或不规则形的斑块,病斑后期有明显的边缘,灰褐色至黑褐色,病斑上可见许多黑色小点,即为病原菌的分生孢子盘,在高湿条件下有粘性粉红色分生孢子堆。

2.4.2 病原 经镜检并参照有关文献,将病原确定为刺盘孢菌(Colletotrichumsp.)[3]。分生孢子盘黑色,初埋生,后突破表皮外露,直径达120μ m;刚毛多,暗褐色,有隔膜,下部膨大,上部渐细,[43 ~ 65(49.1)]μ m×[2.5 ~ 4(3.3)]μ m;分生孢子长椭圆形至圆柱形,两端钝圆,或一端钝圆另一端稍尖,含1 ~ 3个油球,[10 ~15.1(12.5)]μ m×[3.6 ~ 4.9(4.3)]μ m(图 4)。

2.4.3 采集时间 2009年7月。

2.4.4 发生情况 病菌以分生孢子借风雨传播到新叶和幼果上,从自然孔口或伤口侵入,1年内可多次侵染,不断扩大危害。

2.4.5 防治建议 ①加强栽培管理,供给树体充足的肥水,防止土壤板结,及时修剪,以增强树势。②结合抚育管理,采取将病落叶、果深埋土内,或集中烧毁等方法清除病原。③药剂防治,抑制病菌发育与分生。施用50%多菌灵或70%甲基托布津500倍液有一定疗效。

图4 麻风树炭疽病及其病原菌Figure 4 Anthracnose and pathogen

3 讨论

野生状态麻疯树主要病害种类已有报道[8],而本文主要调查鉴定的是麻疯树人工纯林中常见的重要病害。野生状态麻疯树很少有集中连片分布的,病害爆发成灾的可能性较低。但人工纯林生物多样性差,病虫害大发生的潜在危险很大,调查中发现由油桐叶斑小球壳菌引起的叶斑病发生最为普遍和严重,现在麻疯树人工纯林在云南的大规模种植发展迅速,应特别加以重视。因此,必须抓紧做好麻疯树人工林病虫害的预测及防治工作,警惕其发展到流行程度,尤其要重视对麻疯树主要病虫种类的发生、侵染循环、防治技术等进行深人系统地研究,提出科学有效、合理实用的防治措施,才能有效地控制病虫害的发生和危害。

[1]林娟,周选围,唐克轩,等. 麻疯树植物资源研究概况[J]. 热带亚热带植物学报,2004,12(3):285-290.

[2]曾觉民. 可大力发展的生物质能源植物——膏桐[J]. 云南林业,2006,27(2):21-22.

[3]魏景超. 真菌鉴定手册[M]. 上海:上海科学技术出版社,1979.

[4]张中义,冷怀琼,张志铭,等. 植物病原真菌学[M]. 成都:四川科学技术出版社,1988. 349-352.

[5]吴晓鹏. 杭州茶内生拟盘多毛抱资源、多样性及分类研究[D]. 杭州:浙江大学,2006.

[6]张家祥. 中国南方拟盘多毛孢属真菌及其分种性状的研究[D]. 杭州:浙江大学,2002.

[7]方嘉兴,何方. 中国油桐[M]. 北京:中国林业出版社,1998. 301.

[8]伍建榕,马焕成,刘婷婷,等. 干热河谷地带麻疯树主要病虫害调查[J]. 中国森林病虫,2008,27(4):18-21.