巧用趣味实验 成就有效课堂

2010-07-25韩耀强

韩耀强

(海盐县教研室,浙江 海盐 314300)

观察现阶段物理课堂教学,普遍重课件轻实验、重做题轻体验.究其原因,一方面是各级各类课堂教学评比中评价指标的导引作用;另一方面则是网络课件能轻而易举的下载.导致的结果是学生学习兴趣的降低和教师实验能力的削弱.

物理概念和规律往往比较抽象,而教科书难以设计出有呼有应的学习过程,不可能把问题分析得透彻、详细,这给学生增加了学习难度,需要教师通过创造性劳动来合理运用资源、整合教学内容并选择恰当的教学方法.教师若能根据教学内容利用身边的日常用品等资源作实验器材,做一些趣味实验,让原本平实的教材内容丰富化,不仅能够起到形象、直观、化难为易的作用,更能发挥激情、育人、培趣释疑的功效.

1 创设问题情景,激疑培趣

问题是教与学的载体,是探究之本,思维之源.实验是最能揭示知识本质的典型材料.教师应善于根据教学目标利用实验的趣味性、直观性和形象性,设计问题情景,诱发学生产生疑问并进行探究学习.

教学案例1.“力的分解”的引入

图1

实验演示:如图 1所示,一塑料电动小鸡玩具上拴着一根线,通过一定滑轮在线的另一端固定一塑料球.将小鸡放在平整的桌面上,让小球垂下.让小鸡蹒跚前行,当学生们以为快要掉下去时,它却每次都能在桌边停下,悬崖勒马,化险为夷.

产生疑问:为什么小鸡不会掉下来呢?

激发思考:有些学生目瞪口呆,有些学生说鸡到桌边时肯定里面有东西把线卡住了,有些学生说看到线的倾斜度在变化.

拆开装置,里面部件只是一个普通电动玩具.教师引导学生:刚才有学生观察得很细致,看到线的倾斜度在变化,这说明什么?有学生质疑:小鸡越靠近桌边,拉力与水平面间的夹角越小,是不是拉力越来越大了?教师肯定:你的想法很好!上节课我们学了“力的合成”,那么逆向思考,力能不能分解?这就是今天学习的课题.

教学案例2.茶叶罐重心的探究

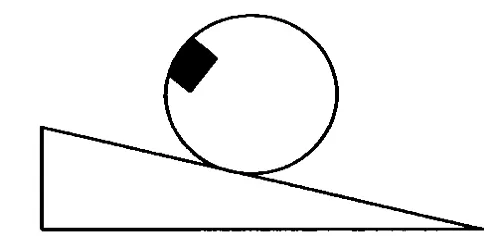

在“重力 基本相互作用”教学中,当研究重心与哪些因素有关时,教师让学生观察茶叶罐放在斜面上的现象:圆柱形的茶叶罐在斜面上竟然不滚下来,静止在斜面上;向下轻推茶叶罐,茶叶罐并没有沿斜面向下滚而是向上滚动了一段距离(图2).学生们是又惊讶又纳闷!这是很多学生想不到的,也很想知道茶叶罐为什么不滚下来?它里面装了什么?然后教师打开茶叶罐与学生一起探究……

图2

其实茶叶罐就几张废纸和石块,只是利用废纸把石块固定在茶叶罐的边上而已.如果利用这几张废纸把石块固定在茶叶罐的中央,即改变石块的位置以改变整体的质量分布,再次实验发现茶叶罐又能从斜面上滚下来了.原来石块的位置改变了,整个物体的重心也就改变,当石块固定在边上时,重心靠近边上,因为重心在边上而使茶叶罐不滚下来,当把石块固定在中央时,重心又回到中间,物体又可以滚下来了.

点评:用趣味实验创设问题情景,不仅能激励学生用科学的眼光审视我们周围的事物,用科学的思想去探索自然,感受“科学源于生活,又要服务于生活”的理念,而且恢复了物理教学丰富多彩的本来面目,更能引起情感的共鸣,使学习更主动有效.

2 建构思维模型,释疑解困

建构主义认为,实在、存在无非是人们的心中之物,同样是一个客体,需借鉴一个物体.抽象的物理概念和规律只有转化为具体、形象的事物才能让学生理解和掌握.这需要教师在教学中尽可能把抽象的概念、规律与具体的、形象的实验或可视性较强的图形建立联系.

教学案例3.静摩擦力的方向

教科书对静摩擦力的方向是这样叙述的:“静摩擦力的方向总是沿着接触面,并且跟物体相对运动趋势的方向相反.”学生缺少相应生活经验,对静摩擦力方向的判断缺乏直接感受,导致做题时经常会犯错误.如何突破这一教学难点?教师做了2个随堂小实验,让学生亲身感受静摩擦力的方向,从而自主建构概念.

取一表面粗糙的物体(如毛巾)平铺在桌面上,拿一把鞋刷,用手推鞋刷.让学生观察刷子毛的变化(如果结合视频实物投影,则效果更好).学生很容易就能判断出静摩擦力的方向,而且学生对实验感兴趣,也想亲自尝试.此时,再拿出另一毛刷,刷毛相对,两者叠放在一起,请学生推其中之一,能明显看出上下表面刷毛的变化,从而得出有相对运动趋势的两个物体所受的静摩擦力方向相反.

点评:利用身边物品,想方设法创设物理情景,使学生获得了感性认识,有助于建立表象思维模型,从中体会、理解物理概念,掌握物理规律.

3 引入复习主题,激活思维

实验不是新授课的“专利”.在复习课引入时,也要精心设计一些蕴含复习内容精髓的信息或问题,将它们改成趣味实验作为引子,激发学生积极思考,主动地应用知识、施展才能,变被动复习为主动复习.

教学案例4.物体平衡的复习引入

在“物体的平衡”复习课中,教师花一点点时间,展示一个厨房小魔术:在一颗土豆上对称地叉两把叉子,再在中央适当位置插一根小牙签,以牙签尖为支点,整个“土豆鸟”就能平稳地站在一根卫生筷上(图3).学生感到很好奇:“土豆鸟”为什么能保持平衡?能用学过的知识解释吗?这样就顺理成章地引出了复习课题.

图3

教学案例5.牛顿定律的复习引入

在“牛顿定律”复习课中,教师是这样组织教学的:在气垫导轨的滑块上固定一电动玩具小风扇,电扇工作,滑块就后退,然后在滑块上(电扇正对面)再固定一块挡风帆,问学生电扇一吹风,将看到什么物理现象?这些实验现象中包含了牛顿三大定律涉及的物理情景,实验现象开放、生动、有趣,使学生对该课题的复习过程充满趣味和期待.

点评:复习课上的趣味实验引入,虽然花时不多,却足以吸引学生的眼球,吊足胃口,引发思维冲突,使学生带着惊奇和质疑的心情,积极愉快地进入对知识、规律的复习状态.

4 呈现习题情境,合理建模

在习题讲评课中,习题呈现方式的设计十分关键.如果把习题涉及的物理现象或过程用实验情境化,使之鲜活、真实地呈现在学生面前,不仅能有效激发学生做题的热情,而且通过对现象的实际观察和操作,有利于学生合理顺畅地建立物理模型,扫除原有的认知障碍,突破学习中的难点问题.

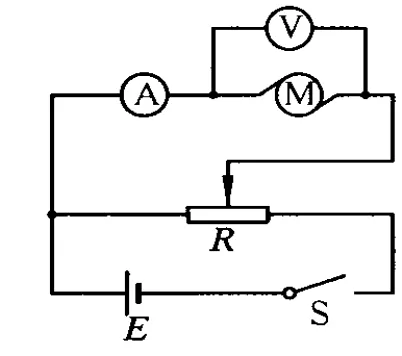

教学案例6.测量直流电动机线圈的阻值

对于纯电阻电路与非纯电阻电路中电热与电功的复习,经常会有关于电扇(电动机)正常工作情况和卡住情况下的计算问题.

图4

在“恒定电流”会考复习课上,教师作这样的习题呈现尝试:在学生面前取下电动玩具上的小直流电动机,请学生上讲台用欧姆表粗测电动机线圈电阻值(实物投影),用板书记录.然后,让该生连接图4所示的电路,将两电表进行实物投影.接通电路,第1次手握住转轴不转,调节滑动变阻器,使电压表读数为0.3 V,学生记录此时电流表读数;第2次松开转轴,调节滑动变阻器,加2 V电压,电动机正常工作,学生再次记录电流表读数.然后请学生们各自验算两种情况下的值,并与线圈的电阻值进行比较,从中领悟欧姆定律只适用于纯电阻电路,而对非纯电阻电路不适用.最后分别计算两种情况下电动机的电功率、发热功率以及正常工作时的机械功率等.学生经历了这3次数据的实测,对欧姆定律、纯电阻电路与非纯电阻电路中能量转化的差异便有了新的、更深刻的理解,教学效果非常好.

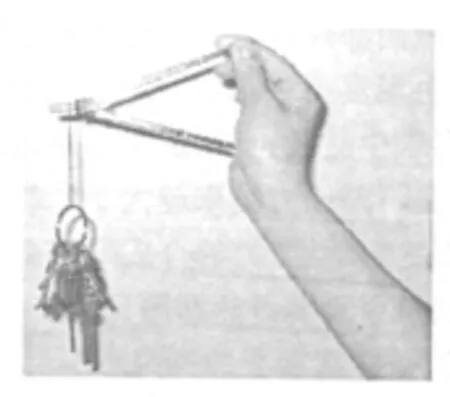

教学案例7.三角支架上的作用力大小

在“力的分解”习题讲评课中,教师呈现这样一道习题:支架 ABC下端挂重物M,求 AB杆、BC杆上所受作用力的大小.

图5

图6

高一学生第1次碰到这样的题目,在他们的头脑中只知道对绳子表现为拉力,而对杆子既可以表现为拉力也可以表现为压力常显得茫然.一般的教学处理是:进行图5所示的力的分解,陈述沿图示方向分解.这在学生大脑中较难建立起应有的物理模型,部分学生仅凭硬记,遇到题目的情景稍有变化时就不知道该如何处理了.为了帮助学生建立一个具体、直观的情景,教师让学生动手用熟悉的圆规做受力实验(图6)作铺垫,让他们真切地感受到手指受到的是拉力,手掌受到的是压力.这样通过实验的体验,学生就易于理解重力产生的实际效果并能正确进行力的分解,从而轻松求得杆上所受作用力大小.

点评:在习题讲评课中,合理、适当地运用实验或模拟,可以使物理表象更为丰富,有利于学生顺利地建立物理模型并培养实事求是的科学素养.

美国教育家布朗认为,“学习的环境应放在真实问题的背景中,使它对学生有意义.”而真实的问题就存在于学生的生活中.让趣味实验走进课堂,充分挖掘贴近学生生活的信息资源,主题鲜明地为学生营造一个个物理情境,还原知识产生的背景.这些场景让学生感到可亲、可信、可行、可用,必将大大激发他们的学习兴趣和求知欲望,生成更多基于学生自身而又生动鲜活的教学资源,使他们更积极主动地学习与探究,从而成就有效课堂.