高中物理新课程教师教学的再创造初探

2010-05-11刘志敏

刘志敏

(广东省东莞市教育局教研室,广东 东莞 523076)

高中新课程改革实验在广东省实施已经五年了,据调查,物理教师进行教学再创造的现状不容乐观:大部分教师并不太关注课标,备课时仅仅依据某一个版本的教材,教学时拘泥于教材、缺乏教师的再创造,难以全面实现课程目标.新课程是在广大教师的创造性的教育教学实践中得以建立并丰富和发展的.广大教师对新课程必须有一个理解、熟悉到创造性实践的过程.[1]高中新课程改革使高中物理教学进入了“一标多本”的时代,新课程物理教学的任务是全面实现课程目标,而不是简单的教教材.因此,新课程物理教学,教师应该依据课标,依托不同版本的教科书,进行教学的再创造.

1 教师教学再创造的概念

教学是一个极具创造性的过程.尽管已经有了根据《课程标准》编写的教科书,但教科书只能单向传递信息,不具有交互性,因此教师只有把《课程标准》的目标、理念和要求,把教科书的教学内容和所体现的教学方法,转化为符合自身特点的教学设计,才能有效地达到新的课程目标[1].因此,笔者认为,高中物理新课程教师教学的再创造就是教师对课标进行自我解读,对不同版本的教科书进行还原、加工、重新建构,使教材成为一种动态的、生成性的资源,根据所教学生的认知需要、认知现状以及自己的教学风格、资源等情况,创造性地设计教学,并在教学的双向交流中与学生的情感、态度、价值观碰撞,最终全面实现课程目标.

2 教师教学再创造的原则

高中新课程物理教学,教师必须要进行再创造.根据笔者对新课程的领悟和多年的教学实践,要全面实现课程目标,教师的教学再创造应遵循以下原则.

(1)课标导航原则

课程标准是教材编写和教学的依据.《普通高中物理课程标准(实验)》阐明了高中物理课程的性质、理念、目标和内容标准等一系列内容,通常我们所说的《课标》,一般是指“内容标准”,不同的教学内容对应着《课标》中不同的“内容标准”,这是课堂教学必须达到的标准.因此,教师进行教学再创造首先要依据课标,要用课标来导航,深刻领悟高中物理课程的性质、理念、目标和相应的“内容标准”,并贯穿和渗透到教学活动中.

(2)多版本教科书优势互补原则

教科书是编者对《课标》内涵与精神的深化与物化,是对《课标》的再创造.教科书是实现课程目标、实施教学的重要资源,也为学生的学习活动提供了基本线索.教科书比《课标》的要求更具体、更生动、更便于教学的实施和课程培养目标的实现.

教科书对教师的教学及学生的学习,均有重大的影响.[2]不同版本的教科书具有不同的切入视角及内容选择.不同的编写者可能对课程标准的一些陈述有不尽相同的理解,这可能来自于他们在教育学和物理学上的不同感悟,也可能来自于他们不同的教育教学实践,这些都是编者智慧的结晶.因此,教师进行教学再创造应充分吸收不同版本教科书的亮点,取长补短,最终实现多版本教科书的优势互补.

(3)教学设计的创造性原则

新课程物理教学不仅要促进学生的发展也要促进教师的专业成长.教师的教学再创造是教师专业成长的不竭动力,教师的教学再创造又主要体现在教学设计上,因此,教师教学的再创造应该遵循教学设计的创造性原则.

(4)教学过程的探究性原则

探究是新课程改革的一大亮点.[3]新课程物理教学注重过程,注重科学探究,教学过程中要给学生创设更多探究的机会,要找准学生探究的切入点,不失时机地让学生进行探究.使学生在探究中学会猜想、验证、推理、归纳、整理、分析、论证,在探究中学会求新求异.同时,我们要将探究性学习贯穿于教学活动的各个环节,使探究性学习成为新课程物理教学的显著特征.因此,教师教学的再创造应该遵循教学过程的探究性原则.

(5)教学活动的主体性原则

现代教育论认为,学习是一个引起学习者身心发展变化的过程,是学生主动建构知识和能动改造自身的过程.[4]新课程物理教学强调学生的主体地位,就是让学生真正成为教学活动的主人,让学生主动参与教学活动的全过程,通过自主学习、合作学习、自主探究获取知识,培养能力.因此,教师教学的再创造应该遵循教学活动的主体性原则.

3 教师教学再创造的策略

教师要进行教学的再创造,首先要明确课程目标,研读多种版本的教材,然后设定与所教学生认知需求相适应和匹配的三维教学目标,结合自己的教学风格、教学资源等情况,在教学线索、教学活动及某些关键教学环节上进行教学再创造.

以下笔者就以高中物理选修3-2中的“电磁感应现象”这段经典教学内容为例谈谈教师应该如何进行教学的再创造.

3.1 准确领悟课程标准,初步构建教学设想

《课标》中的“内容标准”表述言简意赅,教师必须逐字逐句认真研读,并作出自我解读.“电磁感应现象”对应的课程“内容标准”有两条,教师该如何准确领悟并初步构建教学设想?以下是笔者的解读和由此得出的教学初步设想.

内容标准(1):收集资料,了解电磁感应现象的发现过程,体会人类探索自然规律的科学态度和科学精神.[1]

自我解读:本主题的要点是培养学生热爱科学、不畏艰辛、勇于探索的情感、态度和价值观,方法是收集相关资料,还要从详尽的资料中了解电磁感应现象的发现过程.

教学设想:这部分内容以教师或学生讲演为主,通过师生收集到的从奥斯特发现“电生磁”到法拉第发现“磁生电”这十年间详实的史实资料、图片,让学生受到情感熏陶.

内容标准(2):通过实验,理解感应电流的产生条件.举例说明电磁感应在生产和生活中的应用.[1]

自我解读:本主题的要点是“理解”感应电流的产生条件,方法是通过实验.还要通过电磁感应在生产和生活中的应用实例建立物理与生活、社会和科技发展的联系.

教学设想:“理解”感应电流的产生条件以学生自主探究为主,引导学生获取实验证据,并通过分析、推理、判断等,归纳得出产生感应电流的一般条件.要建立“条件”与“磁通量”之间的联系,并从能量的观点来分析电磁感应现象.最后教师展示一些应用实例.

3.2 深入研读多种教材,奠定教学再创造的基础

目前经全国中小学教材审定委员会初审通过的普通高中物理教科书有5个版本,分别是:人教版(人民教育出版社)、粤教版(广东教育出版社)、沪教版(上海科技教育出版社)、京教版(北京出版社)和鲁教版(山东科技出版社).它们精彩纷呈、各具特色,教师备课时至少要深入研读两个以上版本的教科书,博采众长,为教师教学的再创造奠定基础.以下我们就对比人教版和粤教版教科书关于“电磁感应现象”的编写,再对照课标及自我解读,从中挖掘出教学再创造的资源.表1为人教版与粤教版教科书编写特点对比.

表1

对比 人教版 粤教版各自不足以陈述为主,学生自主活动的空间不够,容易导致教师缺乏教学再创造的激情.实验均为演示实验,不利于学生探究意识和探究能力的培养.不利于学生自学,教师要花更多的时间设计教学和组织引导学生.用磁通量的概念分析和表述感应电流的产生条件时缺乏逻辑过渡.共同不足①感应电流的产生条件与磁通量的概念建立联系时均缺乏充足的逻辑推演.②均没有从能量的观点来分析电磁感应现象.③均没有举例说明电磁感应在生产和生活中的应用.

由表1看出,不同版本的教材有着各自的亮点和不足,同时不同版本的教材也提供了各具特色的教学资源.教师深入研读不同版本的教材,可以为教学的再创造奠定基础.

3.3 科学设计教学线索和教学活动

教师教学再创造的核心是科学设计教学线索和教学活动,并且这些设计应遵循一定的原则.以下我们通过一个设计案例来阐明设计中如何体现课标导航原则、多版本教科书优势互补原则、教学活动的主体性原则和教学过程的探究性原则.

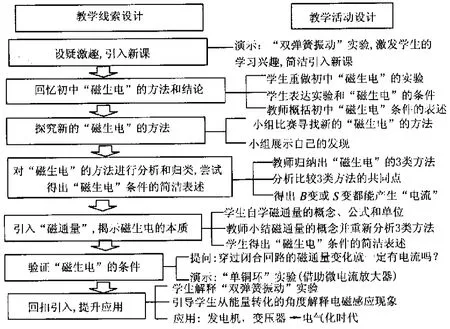

教学设计流程图1:“电磁感应现象”的教学线索和教学活动设计.

图1

图1所示教学线索和教学活动设计充分吸收了不同版本教科书的亮点.例如,教学线索设计充分吸收了人教版教科书“线索清晰,逻辑严密,环环相扣,前后呼应”的亮点,教学活动设计充分吸收了粤教版教科书的一些亮点:①注重实验探究,培养学生的科学探究能力.教学活动设计中安排了4次实验:有新课引入时的演示实验:“双弹簧振动实验”;有重温初中磁生电的学生实验:“切割实验”;有寻找新的磁生电的探究实验:“学生自主设计的一系列实验”;有验证磁生电条件的验证实验:“单铜环实验”.并且通过引导学生经历发现问题、提出问题、猜想假设、设计实验、分析归纳、得出实验结论等一系列探究过程,培养学生的探究意识和探究能力.②注重讨论与交流,关注学生自主学习和合作学习能力的培养.教学活动设计中安排了小组比赛,寻找新的“磁生电”的方法,安排学生通过讨论与交流设计出新的磁生电的实验方法,这样可以培养学生的团队精神、合作意识和合作学习能力.在“磁通量”概念的教学活动设计中,通过引导学生自学,可以培养学生的自主学习能力.

以上教学线索和教学活动设计还弥补了人教版和粤教版教科书编写上的一些不足.

(1)弥补了“感应电流的产生条件与磁通量概念间缺乏充足的逻辑推演”的不足.从物理学发展史来看,“磁通量”的概念是为了更简洁、更准确地描述感应电流的产生条件和电磁感应规律而引入的.教学活动设计中感应电流的产生条件是这样与“磁通量”的概念建立联系的:在通过学生实验探究和师生共同归纳后得出,只要穿过闭合回路的磁场变化或磁通面积变化均能产生感应电流.即能否产生感应电流与磁场B和面积S两个物理量有关,如果引入一个新的物理量能同时包含磁场B和面积S,那么,描述感应电流的产生条件将变得十分简洁而准确.需要引入什么物理量呢?通过学生自学和教师归纳得出磁通量的概念和公式.然后教师让学生们重新分析几种“磁生电”方法本质上的共同点,这时学生自己得出磁生电的条件:“穿过闭合回路的磁通量发生变化”已是水到渠成.这样的教学设计能加深学生对“磁通量”的理解,还原“磁通量”引入的目的,还能展示物理学的简单美.

(2)弥补了“没有举例说明电磁感应在生产和生活中应用”的不足.教学活动设计在课的结尾部分通过视频、图片和诗一般的画外旁白,展示了电磁感应在生产和生活中的广泛应用.

由此看出,以上教学线索和教学活动设计充分体现了教师教学再创造要遵循的课标导航原则、多版本教科书优势互补原则、教学活动的主体性原则和教学过程的探究性原则.

3.4 创新设计关键教学环节

教师教学的再创造重点要体现在关键教学环节的创新设计上.以下我们通过三个关键教学环节的创新设计,阐明设计中如何体现教学设计的创造性原则.

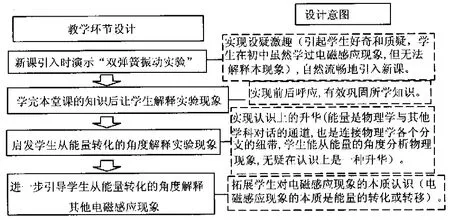

(1)“双弹簧振动实验”的相关教学设计

图2

“双弹簧振动实验”装置如图2所示,1、2两个一样的线圈用导线连接,两个线圈的上方各通过弹簧悬挂一根条形磁铁,下拉左方条形磁铁A,插入线圈1中,条形磁铁A开始上下振动,我们神奇地发现,条形磁铁B也逐渐地上下振动起来.这就是“双弹簧振动实验”.图3为“双弹簧振动实验”的相关教学设计流程.

通过图3所示“双弹簧振动实验”的相关教学设计,实现了设疑激趣、前后呼应,还巧妙建立了电磁感应现象与能量间的联系,有效弥补了人教版和粤教版教材编写上的不足.

图3

(2)“探究磁生电新方法”的相关教学设计

本段教学内容是“电磁感应现象”教学的重点和难点.学生在短时间内很难找齐,甚至找不出“磁生电”的新方法,这就需要教师做恰到好处的引导.

怎样才是恰到好处的引导呢?在回顾初中磁生电的方法后,教师可以引导学生归纳出磁生电的3个要素:(1)要有闭合回路,回路中有电流计显示是否产生了电流;(2)要有磁场;(3)要“动”起来.初中的“动”法是部分导线“切割”磁感线,是否一定要切割才能产生感应电流呢?能否找到新的磁生电的方法呢?这样就能将寻找新的磁生电的方法归结为寻找新的“动”法,保证了探究的有效性.

有了这些恰到好处的引导,再给出如图4所示的新实验器材,让学生通过小组讨论与交流,自主选择实验器材,自主设计实验,并进行小组比赛,看哪个小组在最短的时间内找到最多的新的磁生电的方法.

图4

各小组基本完成探究实验后,请找到最多新方法的小组上台展示,展示时可请两位学生上台,一人讲解,一人操作,其他小组补充.然后教师引导学生对“磁生电”的方法进行分析和归类,尝试得出“磁生电”的条件.

通过上述“探究新的磁生电方法”的相关教学设计,既保证了探究的针对性和有效性,又体现了探究的自主性和开放性.

图5

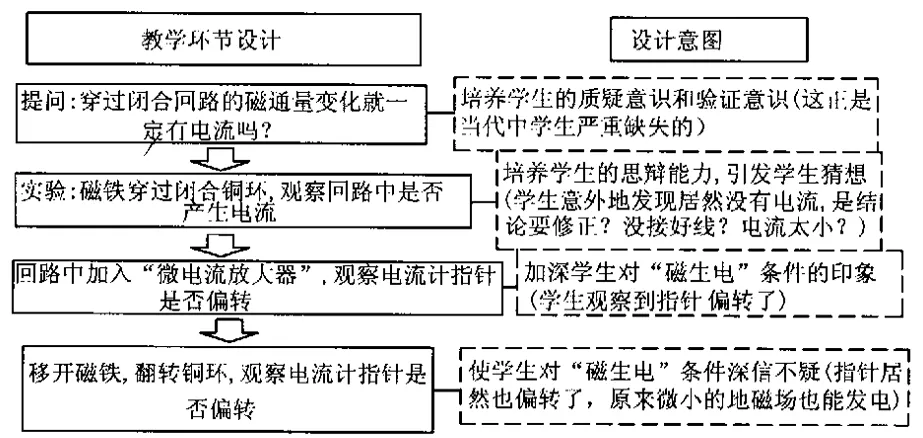

(3)“单铜环实验”验证“磁生电”条件的相关教学设计

在学生得出“只要穿过闭合回路的磁通量发生变化,在回路中就能产生感应电流”的结论后,设计如图5所示验证“磁生电”条件的“单铜环”实验,可以实现一系列教学设计意图.

图6

通过图6所示的验证磁生电条件的“单铜环”实验的相关教学设计,能培养学生的质疑意识和思辨能力.神奇的实验现象和相关解释使学生坚信,“只要穿过闭合回路的磁通量发生变化,回路中就一定会产生感应电流,或大或小而已.”这就好像“只要有力作用在物体上,物体就要发生形变,或大或小而已.”这里巧妙地渗透了“类比方法”.

以上对部分关键教学环节的创新设计,充分体现了教师教学再创造要遵循的教学设计的创造性原则.

教师进行教学的再创造是新课程对物理教师提出的新要求.教学是一门艺术,教学艺术要不断创造,教师是教学艺术的终极创造者.教学艺术的境界没有最高,只有更高.要有效促进学生的发展和教师的专业成长,最终真正全面实现课程目标,唯有教师不断地进行教学再创造.

1 廖伯琴,张大昌.普通高中物理课程标准(实验)解读.武汉:湖北教育出版社,2004.

2 黄显华,霍秉坤.寻找课程论和教科书设计的理论基础.北京:人民教育出版社,2002.

3 郑青岳.科学探究式学习100个问题.杭州:浙江教育出版社,2007.

4 裴娣娜.现代教育论(第1卷).北京:人民教育出版社,2005.

5 第四届全国中学物理教学改革创新大赛一等奖课例视频剪辑(主讲:杨艳玲).2007.