组织中的公权与私权领导研究思路探讨

2010-07-19刘小禹刘松博

刘 军,刘小禹,刘松博

(1.中国人民大学商学院,北京 100872;2.对外经贸大学 国际商学院,北京100029;3.中国人民大学劳动人事学院,北京 100872)

一、引 言

在领导学研究领域,Bass和House等主导提出的变革型/魅力型领导(transformational/charismaticleadership①)理论[1,2]无疑受到的重视最多。Bass(1985)认为,与交易型领导通过明确角色及任务要求来指导下属不同的是,变革型领导能令下属意识到所承担任务的重要意义,激发下属的高层次需要,促使下属超越自身利益,达到并超越期望绩效。[1]变革型领导的典型维度包括“领袖魅力”、“感召力”、“智力刺激”、“个别关怀”,与魅力型领导的“愿景感召”、“展示信心”、“照顾需求”等核心维度有很大程度的重合,所以理论界倾向于等同看待两者,同属该范畴的还有愿景型领导[3](visionary leadership)等。目前我国学术界该领域的研究成果也在不断涌现(如陈维政等,2004;贾良定等,2004;李效云和王重鸣,2004;李超平、田宝和时勘,2006;吴志明和武欣,2006)。本研究为表达一致,将这些类型的领导统一表述为“魅力型领导”。

依照Judge等(2002)[4]和李超平等(2006)的综述,魅力型领导行为与表征领导有效性的正向指标之间的关系总是显著为正,而与负向指标(如离职)之间的关系则为负。基于这些结果,学者们认为魅力型领导是组织的重要资产,值得下属追随,因而,魅力型领导理论被认为是目前“领导理论研究的新范式”(李超平等,2006)。在主流齐声为魅力型领导叫好的同时,也有知名学者呼吁,应当注意魅力型领导的“阴暗面”——魅力型领导也可能给组织造成负面后果,只有将领导动机、领导过程等限定在特定层面,魅力型领导才可能是真正的英雄。[5,6]事实上,这一呼吁告诫我们,简单地将“魅力型领导”作为“有效领导”的代名词是危险的,不宜轻易赋予魅力型领导以正面意义,应辩证地看待魅力型领导。董临萍和张文贤(2006)对魅力型领导研究的综述未涉及魅力型领导的负面效应,这与西方主流研究者回避该问题,以及相关研究一直未取得实质性进展有着很大关系。本文在魅力型领导基本框架下,研究魅力型领导的两面性,借鉴Howell(1988)的框架,区分公权领导(socialized leadership)和私权领导(personalized leadership)两种魅力型领导,并基于对主流文献的回顾和分析,研究两种魅力型领导的缘起、实质(包括影响策略和过程、行为、下属归因机制),以及影响结果。

二、魅力型领导两面性分析

国外诸多研究注意到了魅力型领导的两面性,如Howell(1988)首先指出魅力型领导存在阴暗面,并指出了区别不同领导动机的重要性;[5]Conger(1990)、Weierter(1997)、Bass和Steidlmeier(1999)以及Dasborough和Ashkanasy(2002)则明确指出魅力型领导实际上有真假之分;O'Connor等(1995)以小样本展示了现实中魅力型领导的危害性后果;[7]Howell和Avolio(1992)也列出了非道德特征与魅力型领导相关联时可能导致的后果。综合以上研究,我们可以勾勒出魅力型领导两面性的基本研究框架,但国外研究的不足之处在于多数仅停留在理论分析层面,或以历史、政治人物为样本进行分析和检验,很少涉及企业样本。唯一一项基于企业样本的研究是由Kirkpatrick、Wofford和Baum(2002)开展的,他们对魅力型领导者提出的企业愿景进行分析,推断领导者的动机,并将其与个体、群体和组织层面的业绩相关联进行分析,[8]但该研究的缺憾在于未能从理论上充分剖析领导动机与结果变量之间的潜在联系。国内目前未见有关魅力型领导两面性的理论分析及实证检验。

魅力型领导的两面性可从道德、价值观、权力动机等层面来分析。

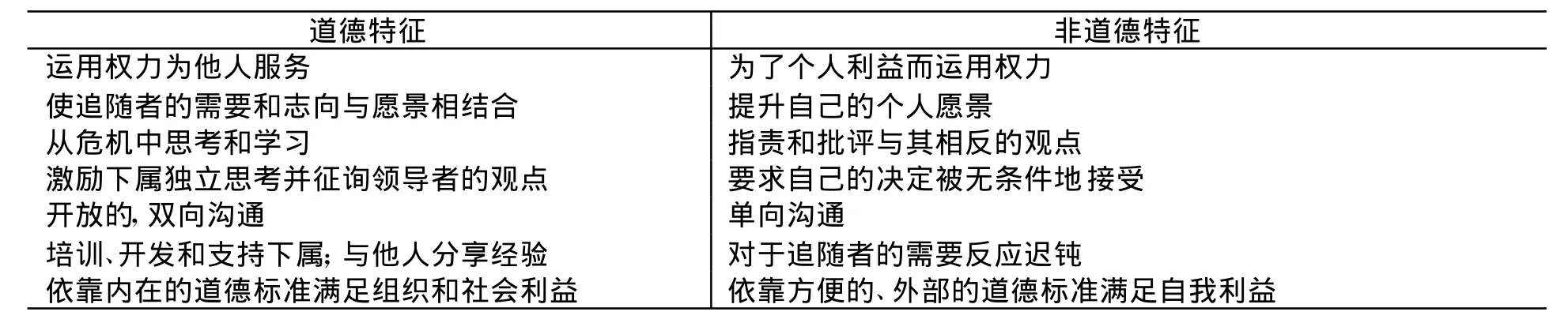

1.道德层面。“魅力”本身应当作为一个中性词语来使用(Weber,1947)。魅力型领导在本质上不关乎道德,魅力型领导者可以运用其魅力为正义或邪恶服务。领导独立于伦理道德,但领导绩效却必定会受到伦理道德的影响(Willner,1984;Paine,1997)。Morgan(1989)通过研究领导伦理证实“诚实性”(integrity)与“服务自我”(self-serving)这两个因素并存,并进一步指出,人际关系方面的行为是否诚实是领导者能否取得追随者信任的最好预测因素。Kanungo和Mendonca(1996)指出,在考察领导的长远影响时,必须考虑领导的道德特征。[9]表1比较了领导的道德和非道德特征。

表1 领导的道德和非道德特征[9]

2.价值观层面。个人价值观会影响魅力型领导行为。Sosik(2005)以及Sosik等(2009)发现,持有不同价值观的领导者的魅力型领导行为,会对绩效(包括团队绩效和组织绩效)产生不同的影响;[10,11]Fu、Tsui和Liu(2007)则发现,当企业CEO的价值导向是“他人导向”而非“自我导向”,领导行为是魅力型而非交易型时,企业CEO对中层管理者的激励效果最佳。[12]

3.权力层面。“权力”、“领导”、“影响”三者密不可分,领导的实质是影响,影响力来自于权力。Mc-Clelland(1985)在对权力动机的描述中指出存在公权和私权两种权力,[13]Howell(1988)基于该划分,将魅力型领导区分为运用社会化权力的领导和运用个人化权力的领导两种。[5]魅力型领导者对于权力或影响他人往往具有高需求(Etzioni,1961;House,1977)。权力的表现形式依行为限制性的不同而存在实质的不同(McClelland等,1972)。行为限制性是指个人感受到的权力运用的受限程度,它决定了权力的运用是表现为社会化和受控的方式,还是表现为自我膨胀和冲动的方式。[13]更具体地说,权力的社会化一面(高权力需求和高行为限制性)的特征是,帮助组织成员树立更高的卓越组织目标,并赋予他们权力来实现目标。在这种情况下,权力动机是社会化的,是为他人服务的。而权力的个人化一面(高权力需求和低行为限制性)的特征则是行使个人独裁或者通过“胜出”来打败对手。在这种情况下,权力的运用是为了实现个人目的和影响。因而高行为限制性魅力型领导(公权领导)会通过建设性和平等的渠道来表达和满足权力需求,而低行为限制性魅力型领导(私权领导)则会通过个人统治和独裁的方式来表达和满足权力需求。[5]

分析道德、价值观和权力动机三个层面的相关研究,不难看出三者存在内在统一性(“道德—他人导向价值观—公权”/“不道德—自我导向价值观—私权”),所以在道德、价值观、权力动机三个层面都可区分魅力型领导的类型。但就研究的科学性而论,在权力层面(公权和私权)区分不同类型的魅力型领导比在其他两个层面进行区分更有着天然的合理性和可操作性。首先,道德概念大,包含价值观,而权力动机可视为价值观的一种(Rokeach,1973);其次,道德和价值观随民族文化的不同而有较大差异,而将权力区分为公权和私权,不仅界限明晰,而且具有跨文化普适性;最后,道德和价值观本质上不应纳入领导范畴(如前所述,领导本质上不关乎道德),而权力却是与领导共生的,而且魅力型领导通常具有高权力需求。值得注意的是,在本土领导理论中,华人学者常纳入的道德成分是特指中国式文化背景下有效领导的一种特征,如凌文辁、陈龙和王登(1987)的CPM理论中的“M 维度”,郑伯勋(1995)提出的家长式领导的道德维度。本研究关注的魅力型领导具有跨文化普遍性,所以我们不倾向于认为魅力型领导必然包含道德成分(如李超平和时勘,2005),因为这样不利于魅力型领导理论的纯化,而且还会人为美化魅力型领导,掩盖其造成负面影响的可能性。

另外,必须指出的是,脱离魅力型领导框架而单纯区分公权领导与私权领导意义不大。在非魅力型领导情境下,领导者本身对下属没有太大的感召力,因此公权领导和私权领导的优劣不言而喻——显然私权领导会失去追随者,而公权领导则能聚笼人心。但在领导者属于魅力型、具有令人追随的魅力的情况下,研究领导权力动机则有重要意义,因为在领导魅力的影响下,短期而言,公权领导和私权领导可能获得同样的成功,而且在某些特定情况下,私权领导的任务绩效还可能优于公权领导,因此有必要深入探析公权和私权魅力型领导的实质及影响结果。

三、魅力型领导两面性研究框架

国外已有少数知名领导学家呼吁重视对公权领导和私权领导的区分,但相关理论还很不成熟,主要体现在理论本身还缺乏系统性和完备性,另外实证检验也严重缺乏(当然这也是由于缺乏明确系统的研究思路而导致的)。本文虽不求完备,但期望遵循领导理论研究的规范模式,沿着四个方面的研究思路,提出可供未来研究(特别是实证研究)借鉴或检验的研究命题,以求夯实理论基础并扩大魅力型领导两面性理论的影响范围。

1.公权和私权领导的社会影响过程。如前所述,领导的实质是影响力,影响过程和机制决定了最终的领导效能,所以对于公权和私权魅力型领导社会影响过程的研究,是丰富魅力型领导两面性理论的重要环节。我们拟结合Kelman(1958)[14]、Becker(1992)[15]等的研究框架,探讨公权和私权领导与下属的追随之间的关系。

Kelman(1958)提出了依从(或交换)、认同(或归属)、内化(或价值观一致)三种不同的社会影响过程。依从是个体为了获取特定的奖励或避免惩罚而采取的态度和行为。下属在依从领导时,内心可能持有完全相反的个人意见。在“依从”的情况下,个人意见与公开表达的意见可能截然不同(O'Reilly和Chatman,1986)。认同是指个体为了与领导者建立和保持满意的关系而接受领导者的影响。下属因认同而采纳领导意见的影响过程依赖于外部资源和社会支持。在下属认同领导的情况下,下属多与领导意见一致,但内心仍可能持有不同意见(Fielding和Hogg,1997)。内化是指下属因领导者的态度和行为符合自己的价值期望而接受领导者的影响。内化依赖的不是外部资源,而是内在激励(刘军、吴维库和刘益,2006)。在西方文献中,作为结果变量,“认同”和“内化”被认为是积极的,而“依从”则一般被认为是消极的(M artin和Bennett,1996)。对于公权领导来说,获取权力是为了为超越个人利益的更高价值目标服务,所以公权领导的影响过程主要是“内化”——领导者对使命的追求往往会感化下属,令其投身于集体事业;同时,公权领导也可能通过“认同”过程赢得下属;出于对下属需要的尊重,公权领导较少运用惩罚、强制等方式来迫使下属“依从”。对于私权领导来说,影响他人、实现组织目标的终极目的是实现个人目的,控制下属行为以及占有下属能力资源是私权领导实现其目的的必要手段,因而私权领导可能主要通过强调上下级从属关系的“认同”和强制式的“依从”过程来使他们的影响成为可能。有鉴于此,我们提出以下研究命题:私权魅力型领导培养下属的依从与认同,而且这种依从与认同具备强烈的领导者个人导向性(命题1)。公权魅力型领导培养下属的认同与内化,而且这种认同与内化具备强烈的组织使命导向性(命题2)。

2.公权和私权领导的典型行为特征。领导行为是可以训练的,所以虽然公权与私权领导权力动机的导向不同,但这两类魅力型领导所表现出的主要行为特征都是一致的,如频繁与下属交流、宣扬集体愿景、表达自信、表达对下属的高期望等;[1,16]而且,领导者可依赖高情绪智力(俗称情商)掩饰领导过程中的某些负面效应,所以从传统理论所描述的主要行为特征上难以区分公权和私权领导。然而由于内心权力动机和社会影响策略的不同,公权领导和私权领导在行为特征上仍有可以识别的差异。我们预测两者的行为差异最可能表现在权力运用方面:公权领导可能主动识别下属的需要,积极授权,让下属成长,以使下属获得控制自身命运的可能;私权领导由于畏惧失去控制力而难以真正信任下属,会实施集权领导以获得下属的依赖。基于此,我们提出以下研究命题:公权魅力型领导授权给下属,而私权魅力型领导实施集权(命题3)。下属对私权领导的个人依赖性高于对公权领导的依赖性,反言之,公权领导的下属的独立性高于私权领导的下属(命题4)。

须注意的是,命题4并非在预测公权与私权领导的行为差异,而是在从结果方面预测由领导授权行为的差异而导致的下属权力依赖性差异,命题4是命题3的逻辑推论。另外,公权和私权领导的行为差异还可能表现在对愿景、使命和核心价值观的表述,对任务目标执行反馈过程中沟通模式的选择,以及信任行为等方面。比如,在表述愿景的过程中,私权领导可能更关注实现目标的可能性和经济价值的现实性,而公权领导可能更强调愿景的内在使命价值;在交流过程中,公权领导可能因更愿意倾听下属的看法而采取双向沟通,而私权领导可能更倾向于单向沟通。[9]

3.下属对领导的归因。领导对下属所能发挥的作用,除了源自于领导方面主动施加的影响,在很大程度上也取决于下属如何看待领导(下属对领导的归因)。既然公权和私权领导的大部分行为表现是一致的,而且魅力型领导行为能够激发下属的高层次需求、提升下属的自我效能感,从而使下属付出超凡的努力,那么魅力型领导行为所固有的感召力会不会影响下属的归因呢?目前,我们的回答是肯定的(有待进一步验证)。一般而言,领导行为的感召力会钝化下属对于领导真实动因的识别,下属会认为魅力型领导的出发点是为公的,也可能正是因为这一点,以往研究得出的基本结论都是魅力型领导总是有效的。但在现实世界中,我们也同时看到不少下属能够准确感知领导者的内在动机,这类下属一般具有很强的移情能力与情绪及动机感知能力。鉴于情绪智力在魅力型领导过程中的重要作用,[17]我们在借鉴Dasborough和Ashkanasy(2002)[18]提出的下属归因机制的基础上提出如下命题:魅力型领导行为的表现频率会影响下属对领导意图的归因,归因结果(公权还是私权)取决于下属的期望和这些行为表现得是否恰当(一致性、一贯性、区别性)(命题5)。高情绪智力领导相较于低情绪智力领导,由于能更好地控制他们的情绪,因此更容易在下属心目中树立公权领导形象,不论他们的真实动机如何(命题6)。下属的情绪智力会影响他们感知和解释领导线索的准确性,从而影响他们对领导行为归因的准确性(命题7)。

须说明的是,我们之所以强调领导和下属情绪智力的作用,是因为我们意识到下属是否能识别魅力型领导行为背后的真实动机,在很大程度上取决于领导者与下属双方社会技能的博弈,而个体社会技能的高低,基本是由其情绪智力决定的(Goleman,1995)。

4.公权和私权领导效果的延续性。目前组织领袖的更替已经成为理论界和实务界非常重要的议题。Kelm an(1958)认为,不管影响者与被影响者是否有直接的正面接触,只要影响者的价值观被感知和分享,被影响者都会基于内化过程而实施一定的行为,[14]这意味着个体是否完成使命与影响者是否存在无关。由于公权领导的社会影响过程主要基于“内化”,因此公权领导所支持的愿景和行为影响力会超越其任期而长期存在,带给下属持续有意义的价值。[5]

由于私权领导的社会影响过程主要基于“认同”和“依从”,因此,当领导与下属之间关系密切时,领导所拥有的资源和社会支持会影响下属,但如果令人满意的关系结束,认同和依从便难以继续。一旦魅力型领导不能给他们的下属带来好处,他们的魅力和权威则可能消失,所以私权领导失去职位权力后,其个人影响力会相应衰弱。

我们认为,在下属归因准确的前提下,下属对公权领导的认同应同时包含个体认同和社会认同,而对私权领导的认同仅包含个体认同。[6,19]由于存在社会认同,公权领导即便离去,也仍能对下属乃至组织产生持续的影响;而私权领导一旦离去,其对下属和组织的影响力便会大大削弱。所以,我们提出如下命题:公权领导对组织和下属的影响力比私权领导更持久(命题8)。

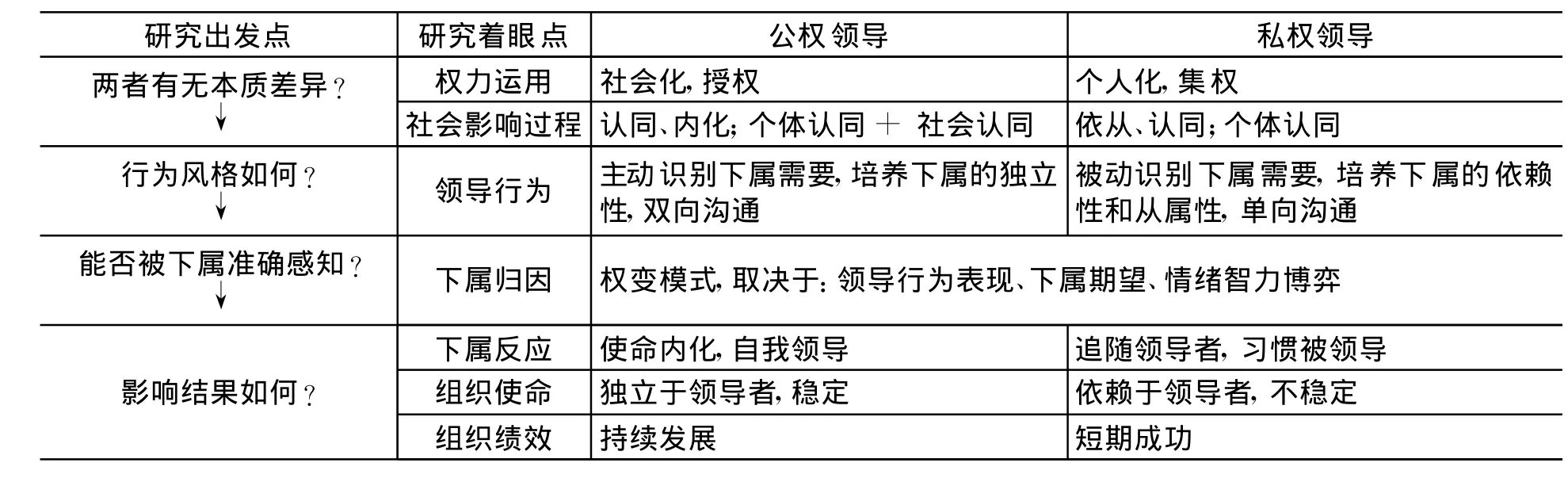

从以上四个方面不难看出,遵循正统的领导理论研究范式对公权和私权魅力型领导进行系统的研究,有助于基于一些重要的领导要素和过程(权力、影响策略及过程、行为、归因),形成对魅力型领导的正确认识。表2基本归纳了魅力型领导两面性的研究框架,我们认为,未来的研究可从这些方面着眼,设计一些实证研究模型并付诸检验,以加深对魅力型领导两面性的认识,并推动该领域理论的发展。

表2 公权和私权魅力型领导研究框架

四 、结 语

本文就魅力型领导的两面性问题,沿袭传统的构建领导理论的经典范式,围绕领导的关键要素和过程,提出了一些研究思路。理论界已有学者呼吁关注魅力型领导的“阴暗面”,但多年来相关研究并未取得实质性进展,到目前为止还处于理论分析阶段,除分析领导动机外(如Howell,1998;K irkpatrick等,2002),未能进一步给出具体研究思路。本文试图抛砖引玉,促进对魅力型领导现象的深入理解。推进该领域的研究,还有助于回答“公权和私权魅力型领导在具体行为表现上的差距有多大”、“公权领导适合具有何种特性的下属”、“典型的魅力型领导行为对于下属的归因是否存在‘钝化'作用”、“组织在怎样的情况下对私权领导的需要胜于公权领导”等现实问题,从而在一定程度上为领导人才的选拔、培养和继任等企业管理实践提供指导。

在以实证方法研究魅力型领导的两面性时,有些操作上的问题值得注意:首先,从理论上区分领导的公权与私权动机比较容易,但在现实中,在领导魅力的“光环”下,区分公权与私权领导外在行为表现的差别,却存在操作性困难。因此有必要提升下属归因的准确性,所以对影响下属归因的关键因素的界定,是值得重点关注的问题,这也正是我们的研究命题考察情绪智力的原因。既然领导与下属之间存在“情绪智力博弈”,那么就应该考察领导与下属的情绪智力之间的交互效应。其次,公权与私权领导效能的差异往往只有在长期的实践中才能体现出来,所以最好基于长期数据设计和实施实证检验,这样得出的结论才更有说服力。最后,研究公权与私权领导,会涉及两类领导效能的对比。领导效能首先反映在下属态度与行为的改变上,而领导与下属处于不同的组织层级,所以模型中应同时包含多层次变量以及跨层次影响关系,具体的研究操作在哪一(些)层次上执行,以哪一层次的变量为主、哪一层次的变量为辅,都是需要精心设计的。

注释:

①事实上H ouse等人的准确提法是new charismatic leadership(新魅力型领导),以区别于特质论单纯强调领袖魅力的旧魅力型领导。

[1]Bass,BM.Leadership and performance beyond expectation[M].New York:Free Press,1985.

[2]H ouse,R J,and Sham ir,B.Tow ard the in tegration of charismatic,visionary and transformational leadership theories[A].in M M Chemers,and R Aym an(Eds.).Leadership theo ry and research:Perspectivesand directions[C].San Diego:Academ ic Press,1993:81-107.

[3]Bennis,W,and Nanus,B.Leaders:The strategies fo r taking charge[M].New York:Harper and Row,1985.

[4]Judge,T A,Bono,JE,Ilies,R,and Gerhardt,M W.Personality and leadership:A qualitative and quantitative review[J].Jou rnal of A pplied Psychology,2002,87(4):765-780.

[5]H owell,JM.Two faces of charisma:Socialized and personalized leadership in organizations[A].in J A Conger,and R N Kanungo(Eds.).Charismatic leadership:The elusive factor in organizational effectiveness[C].San Francisco,CA:Jossey-Bass,1988:213-236.

[6]H ow ell,JM,and Sham ir,B.The role of follow ers in the charismatic leadership process:Relationships and their consequences[J].Academy of Managemen t Review,2005,30(1):96-112.

[7]O'Connor,J,Mum ford,M D,Clifton,T C,Gessner,T L,and Connely,M S.Charismatic leadersand destructiveness:A historiometric study[J].Leadership Quarterly,1995,6(4):529-555.

[8]K irkpatrick,S A,Wofford,JC,and Baum,R J.Measu ringmotive im agery in the vision statem ent[J].Leadership Quarterly,2002,13(2):139-150.

[9]Kanungo,R N,and M endonca,M.Ethical dimensionsof leadership[M].Thousand Oaks,CA:Sage Pub lications,1996.

[10]Sosik,J J.The role of personalvalues in the charismatic leadership of co rporatemanagers:A model and prelim inary field study[J].Leadership Quarterly,2005,16(2):221-244.

[11]Sosik,J J,Jung,D,and Dinger,S L.Values in authentic action:Examining the roots and rewards of altruistic leadership[J].Group&Organization Management,2009,34(4):395-431.

[12]Fu,P P,Tsui,A S,and Liu,J.Relating CEO values to follower affective comm itmen t:The role ofvalue-behavior cong ruence[R].Paper presented at the 67th Academy of Management Meeting,Philadelphia,Pennsylvania,USA,August 3-8,2007.

[13]M cClelland,D C.H ow motives,skills and values determ ine w hat people do[J].American Psy chologist,1985,40(7):812-825.

[14]Kelman,H C.Com pliance,identification,and internalization:Three processes of attitude change[J].Journal of Conflict Resolution,1958,2(1):51-56.

[15]Becker,T E.Foci and bases of comm itment:A re they distinctionsw orthm aking?[J].Academy ofM anagem en t Journal,1992,35(1):232-244.

[16]Conger,JA,and Kanungo,R N.Charismatic leadership in organizations[M].New York:Sage Publications,1998.

[17]Brown,FW,and Moshavi,D.T ransformational leadership and em otionalintelligence:A potentialpathway for an increased understanding of interpersonal justice[J].Jou rnal of Organizational Behavior,2005,26(7):867-871.

[18]Dasborough,M T,and Ashkanasy,N M.Emotion and attribu tion of intentionality in leader-member relationships[J].Leadership Quarterly,2002,13(5):601-614.

[19]Kark,R,Sham ir,B,and Chen,G.The tw o faces of transformational leadership:Empow ermen t and dependence[J].Journal of Ap plied Psychology,2003,88(2):246-255.

[20]Yuk l,G.An evaluation of conceptual weaknesses in transformationaland charism atic leadership theories[J].Leadership Quarterly,1999,10(2):285-305.