基于问题的学习与唐宋诗词格律教学“三部曲”

2010-07-14范国栋

范国栋

(北京师范大学 文学院,北京 100875)

一、引言

《普通高中语文课程标准(实验)》指出:“学校应按照各个系列的课程目标,根据本校的课程资源和学生的需求,有选择地设计模块,开设选修课。对于模块的内容组合以及模块与模块之间的顺序编排,各学校可以根据实际情况灵活实施。课程的具体名称可由学校自定。”[1]以此为起点,我根据自身的研究经验和学生的学习特点,设计了高中语文选修课“唐宋诗词鉴赏与研究”。在这门选修课中,唐宋诗词格律教学作为最大的创新点,对教师的教学理念和学生的学习方式都提出了较高的要求。

我认为,将基于问题的学习(Problem-Based Learning,以下简称PBL)与唐宋诗词格律教学结合起来,不但能打破传统的唐宋诗词鉴赏模式的束缚,帮助学生积累最基本的唐宋诗词格律常识,了解了唐宋诗词悦耳动听、朗朗上口的原因,而且能激发学生诵读和学习古典诗词的兴趣,提升以自主阅读、自主探究为中心的终身学习的能力,建立起感性认知与理性分析并重的思维方式。

二、理论研究:PBL概述

PBL是建构主义视角下的重要学习模式之一。“建构主义思想肇始自皮亚杰、维果茨基和布鲁纳等心理学家或教育家,以及科学哲学等领域的诸多思想家,如今这一汹涌之潮,已经并正在猛烈涤荡和塑造着今天的教育”。[2]建构主义理论的核心是“情境”、“合作”、“对话”和“意义建构”。

(一)PBL的内涵。

关于PBL的内涵,国内外许多学者提出了相同或相似的看法,现引述其中一种比较典型的观点:“基于问题的学习是由教师精心设计问题或者师生合作提出问题,以问题为焦点组织学生进行调查和探究,从而让学生了解问题解决的思路与过程,灵活掌握相关概念和知识,进一步培养学生理解问题、分析问题和解决问题的能力,从中获得解决现实问题的经验,最终形成自主学习的意识和能力。”[3]可见,PBL以问题为核心,以学生为参与主体,以教师为引导者,以学生合作探究、师生对话交流为主要学习途径,以培养问题意识、促进意义的生成与建构、形成自主学习的能力为目标。在PBL中,从发现问题、研究问题到解决问题,整个过程始终强调学生的自主合作探究,强调“问题”对意义建构的重要作用。

(二)PBL的实施模式。

根据PBL的首创者Barrows的研究,PBL的实施模式大致包括以下环节:1.组织小组;2.开始一个新问题;3.后续行动;4.活动汇报;5.问题后的反思。[4]

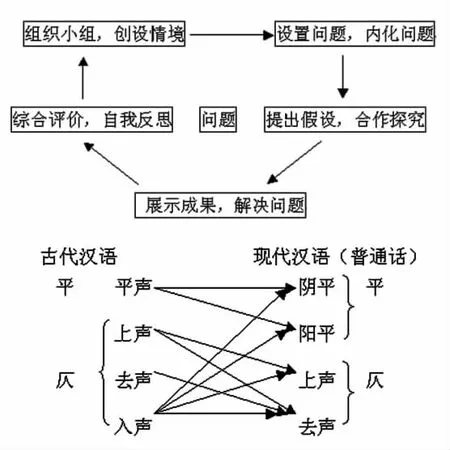

可以用图形象地来表示:

由图1可知,PBL的实施模式包含“一个中心、两个过程、三个控制点”。“一个中心”即以问题为中心;“两个过程”即解决问题的过程、综合能力(如合作能力、探究能力、创新能力、口头表达能力等)提升的过程;“三个控制点”即问题的提出、小组合作探究、评价与反思。

三、个案研究:唐宋诗词格律教学“三部曲”

我设计高中语文选修课“唐宋诗词鉴赏与研究”的目的,不仅在于深入诵读、鉴赏和研究经典的唐宋诗词作品,增强学生的审美情趣、研究能力和古典文学修养,而且在于引导学生通过对自己的学习方法作出评价和反思,发现其中的优势和不足之处,为日后的大学学习奠定基础。上述PBL的内涵和实施模式为这一目的提供了良好的方法论依据,下面我以一次教学实践“唐宋诗词音乐感的形成方式”为例,阐述PBL在唐宋诗词格律教学中的应用,即唐宋诗词格律教学“三部曲”。

第一部曲:吟诵诗词,进入情境。

1.教学过程:(1)导入。我们以前学习唐宋诗词,似乎已经陷入了同一种模式,不论什么作品都分析其思想内容和艺术成就,一般就是“知人论世—整体串讲—重点意象—鉴赏技巧—拓展延伸”。今天我们要换一个角度和思维方式,回到语言最本真的状态,从音乐感的形成方式来欣赏唐宋诗词,看一看唐宋诗词读来为何会如此朗朗上口。这既是一次充满挑战的旅程,又是一次别样的诗意的旅程。

(2)问题1:从声韵的角度看,教师朗诵的诗词有怎样的特点?

教师有感情地配乐朗诵以下诗词:《渡汉江》(宋之问,五言绝句)、《赠刘景文》(苏轼,七言绝句)、《春日登楼怀归》(寇准,五言律诗)等。这些诗词的文本材料要提前印发给学生。

(3)学生带着问题自主朗诵。

2.解析:(1)第一部曲的导入语明确了本次课的教学目标和教学内容,直接将创新之处展示出来。从音乐感的形成方式来欣赏唐宋诗词,是学生以前尚未接触过的新鲜事物,激发了学生的学习兴趣。

(2)问题1提出的时机是教师朗诵之前,重点是“声韵”,这启发学生在教师和自己朗诵时,注意感受诗词的音乐美,为之后的教学营造出一种和谐悦耳的氛围和古色古香的情境。

第二部曲:变换视角,合作探究。

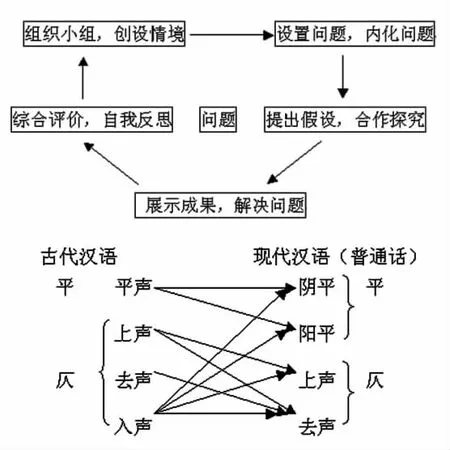

1.教学过程:(1)教师结合下图,讲授四声与平仄的知识。

(2)根据座位情况将学生分成若干小组,每组6人,合作探究以下问题。

问题2:请标出刚才朗诵的几首诗词的平仄,探究诗词平仄交错的规律。

问题3:请运用自己发现的平仄交错的规律,联系以前学过的对仗、押韵等知识,以杜甫的《登高》、苏轼的《水调歌头·明月几时有》为例,探究平仄、句式、对仗、韵脚在诗词中的安排范式及其对作者情感表达的作用。

各小组之间展开竞赛,看哪一组完成得又快又好,最后请每组选派一名代表上讲台与全班同学交流。

对于确实有困难的小组,要给予适当的点拨。

2.解析:(1)第二部曲作为本次课的主体,不是简单地把课堂全部归还给学生,任其自由发展,而是将教师的讲授与学生的合作探究结合起来。四声与平仄的知识作为陈述性知识,直接运用讲授的方式即可。每组6人的分组方式、各小组之间的竞赛都是对学生合作能力的训练。教师的巡视走动,不但能收集学生的学习信息,及时调整教学方法,而且能与学生更亲近地交流唐宋诗词格律学习的心得体会。

(2)问题2和问题3的设计层层深入,环环相扣,与问题1共同构成了一个严密的整体。解决了问题2之后,问题3的解决才成为可能。问题3的难度比较大,教师可以先示范分析《登高》和《水调歌头》中的一两句,打开学生的思路。

第三部曲:自我反思,总结方法。

1.教学过程:请学生谈谈本次课学习的收获和需要改进的地方。教师首先讲解前面提出的三个问题,作一些补充和拓展;然后点评学生合作探究的过程,总结研究性学习的思路和方法;最后推荐相关阅读书目,如王力先生的《诗词格律概要,诗词格律十讲》(世界图书出版公司,2008年版)等,供有兴趣的学生借鉴和参考。

2.解析:第三部曲是本次课的又一大亮点,体现了PBL与唐宋诗词格律教学的完美融合。“通过反思概括,将相关概念、具体技能、策略及当前的问题类别联系起来,学习者可以对这一问题形成更协调一致的理解,这对知识的迁移来说是至关重要的”。[4]教师的补充和拓展,将引导学生的思维走向深刻;点评、总结和相关阅读书目的推荐,将促进学生更好地进行自主学习。

四、结语

通过以上分析可以看出,高中语文选修课“唐宋诗词鉴赏与研究”与PBL相结合,不但符合语文本身的特性和规律,充分发挥了语文教育的有效性,而且更新了教师的教学理念和学生的学习方式,为教师和学生的长期发展注入了源头活水。

[1]中华人民共和国教育部.普通高中语文课程标准(实验)[S].北京:人民教育出版社,2003:4.

[2]辛自强.知识建构研究:从主义到实证[M].北京:教育科学出版社,2006:1.

[3]乔连全.论基于问题的学习[J].江西教育科研,2002,(4):8.

[4]张建伟.基于问题式学习[J].教育研究与实验,2000,(3):56-57,59.