针刀、牵引、针灸手法治疗椎动脉型颈椎病的临床观察

2010-06-20甘文刘华文袁艳辉

甘文 刘华文 袁艳辉

(湖南省临湘市中医院康复科 湖南临湘 414300)

颈椎病是中老年人的常见病、多发病,临床上按其病变损害组织及其症状表现的重点,将其相对地分为6种类型:颈型、神经根型、脊髓型、椎动脉型、交感神经型、混合型。在各型颈椎病中,椎动脉型颈椎病位居第2,其发病率占颈椎病的40%~45%。主要表现:颈部胀痛、颈肌紧张、头痛、眩晕、耳鸣、视物模糊、记忆下降。近年来,由于电脑的普及,休闲娱乐增多,使颈椎病的发病率增高,而且年轻化,其治疗以非手术治疗为主。我院自1997年建科以来,采用针灸、牵引、手法等传统治疗,取得了一定的效果,但疗效不确切。为了寻求更好的治疗效果,2007年至2008年采用牵引、针灸、手法、针刀治疗椎动脉型颈椎病78例,与采用针灸、牵引手法治疗88例作对照,获得良好的临床疗效,现报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料

2组病例大多数来自门诊病人,少数是住院病人,按就诊顺序,患者同意该治疗方法,随即分为治疗组合对照组。2组患者性别、年龄、病程等方面差异均无显著性(P>0.05),具有可比性,见表1。

1.2 诊断标准

以国家中医药管理局《中医病症诊断疗效标准》中椎动脉型颈椎病的诊断标准[1]和第二届颈椎病专题座谈会提出的椎动脉型颈椎病诊断标准[2]。

1.3 纳入标准

符合椎动脉型颈椎病患者,性别、年龄不限,愿意接受本项目治疗方法的门诊或住院病人。

1.4 排除标准

(1)不符合纳入标准及诊断标准者;(2)合并有严重骨质疏松、肿瘤的骨转移;(3)血液病患者;(4)脊椎损伤、伴有脊髓损伤症状者;(5)严重心肺、脑、肾、糖尿病的患者,及严重皮损者;(6)要求药物或其他治疗者。

1.5 症状、体征评分

根据患者的眩晕、头痛、颈痛、耳鸣、视力、旋颈征试验的程度不同而设定分值,病情轻重分级标准时根据患者症状、体征的总得分情况进行评定[3]。

1.6 疗效评定标准

参照《中医病症诊断疗效标准》[1]制定:临床治愈:原有症状消失,总分值下降90%(含)以上。显效:原有症状、体征减轻、总分值下降60%(含)~90%;好转:原有症状、体征减轻总分值下降30%(含)~60%;无效:原有症状无改善,总分值下降30%以下。

2 方法

2.1 治疗方法

2.1.1 治疗组 (1)针灸:取穴C3~6夹脊、风池、百会、大椎、后溪等。操作方法:病人俯卧位,穴位皮肤常规消毒。用华佗牌一次性毫针(0.25mm×25mm或0.3mm×30mm)针刺;顺经沿皮3针齐刺百会1寸;风池向鼻尖方向刺入25mm;夹脊穴取1寸宽向脊柱方向斜刺25mm。大椎、后溪直刺20mm。(2)推拿手法:患者坐位,医者用按、揉、滚等手法放松患者颈项部,然后沿颈椎的棘突两旁进行指按、捏拿。重点在督脉、夹棘等穴进行点按、弹、拨。遇到结节、条索状变性肌纤维处反复弹拨解除肌肉痉挛,消除软组织粘连,并沿患侧上肢按、揉、搓、牵抖。最后做颈椎的拔伸旋转,每日1次,每次20~30min。(3)牵引:坐位牵引,采用张家港市兴鑫医疗设备制造有限公司生产的YX-Ⅱ型微电脑牵引椅,患者坐于牵引椅上。用枕颌带固定后枕部及下颌部,牵引角度为前屈20~30°;用上下间歇方法牵引,上限重量一般为8~13Kg,停留50s,下限为4~8Kg停留20s。牵引重量根据患者病情及耐受程度增加,最大牵引重量为14~16Kg,每日1次,每次30min。(4)针刀治疗:体位:俯卧位,胸前垫薄枕,颈前屈25°左右,充分显露施术部位,双上肢放置躯体两侧;定点:椎枕肌止点,在颈椎棘突线,关节突线,肩胛提肌、斜方肌上点、冈上、下窝,肩胛内侧处找压痛点和条索状结节为治疗点,用龙胆素做好标记。操作:戴口鼻罩,无菌手套,局部皮肤常规消毒,铺孔巾,取一次性汉章牌4号针刀,垂直皮肤,刀口线与肌纤维纵轴平行,刺入直达条索状结节及痛点处,有酸胀感、放射感,纵行疏通,横行剥离,刀下松软即出针刀。注意:针刀在棘突线上,棘突间操作时进针勿过深,达颈韧带即可。在关节突线(距棘突线5~10mm)上操作时针刀纵向深度<20mm,横向剥离角度<20°,取出针刀后压迫止血15min,外贴创可贴。术毕,行旋转手法。术者位于患者头侧,一助手固定患者两侧肩部,以右侧为例,术者左手托住患者枕部,右手托住患者下颌部,在牵引力下摇晃数次,使颈部肌肉放松,保持牵引力,使患者头部右旋当有固定感时嘱患者放松,趁其不注意时,左手再稍加用力突然右旋,止时即听到有弹响声,旋完右侧再旋左侧。每周1次,连做2次,术后2d内禁沐浴。(5)康复护理:细心解释病情,适当调整枕具,使用100~150mm高的长圆型枕头或圆形竹碳枕较好,高度标准为侧卧与拳头同高,仰卧与肩同高;使用气囊颈牵器间歇牵引,牵引力以患者耐受为准,每日约2~3h;忌长期伏案工作,注意工作姿势,加强颈部功能锻炼。

表1 2组椎动脉型颈椎患者基本情况及病情比较(x-±s)

表2 2组椎动脉型颈椎病患者治疗前后颈椎功能评分比较(x-±s)

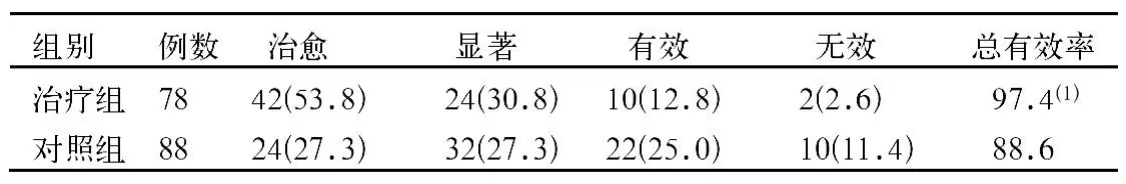

表3 2组椎动脉型颈椎病患者疗效比较[例(%)]

2.2 统计学方法

采用SPSS 130统计软件处理,数据以均数±标准差表示,计量资料采用t检验,计数资料采用χ2检验。

3 结果

2组患者经1个疗程治疗后,其颈椎功能评分均有显性提高(P>0.01),但2组间治疗组明显高于对照组(P<0.05),对2组疗效进行比较,治疗组明显优于对照组,差异有显著性意义,见表2,表3。

4 讨论

椎动脉型颈椎病,是因椎动脉受压迫或刺激影响头部供血不足而出现眩晕、猝倒等主要症状。同时,在临床中发现许多病人伴有不同程度的脑血管疾病[4]中医学把该病列入“眩晕”范畴。古代就有“诸风掉眩,皆导于肝,髓还不足,则脑转耳鸣……无疾不作眩”之论。现在医学认为椎动脉型颈椎病的发病机理有压迫学说、交感神经学说、牵系机制学说、体液因子学说、微循环学说、椎动脉硬化学说等[5]。治疗方面手术治疗风险大,且疗效不确切;多数患者也难以接受,而非手术治疗则具有安全、疗效明显、易掌握等优点。牵引是非手术治疗颈椎病最为有效的方法之一。颈椎前屈角度牵引,可增大椎间隙,特别是增大椎体后缘和小关节、椎间孔的间隙,扩大椎间孔与椎管,松弛颈椎周围的动力肌及其他软组织,以减小椎间盘的内压力[6],解除对神经根、脊髓和椎动脉的压迫[7],从而达到缓解临床症状的目的。同时,间歇性牵引可避免颈部软组织长时间牵拉损伤,更利于颈椎病的治疗。坐位动态成角牵引调节牵引角度灵活性较强,最佳的颈前屈角为20~30°。针刺主穴百会为督脉、手足少阳、足太阳、足厥阳之会,具有平肝熄风,醒脑开窍,提升阳气,安神明目之功,顺经齐刺为大补之法;风池为足少阳与阳维脉之会,具有祛风活血、通络止痛之效,清头目利五官七窍之功;大椎为手足三阳与督脉之会,具有升阳益气补虚之效,大椎直刺“以取肌痹”针对颈肩背部疼痛;夹脊穴分布于脊椎两旁,与督脉关系密切,因督脉循行于脊里,入络于脑,而脑为髓之海,针刺颈部夹脊穴,能舒筋活血、通调督脉、补髓益脑、醒脑开窍。推拿手法能缓解颈部肌肉痉挛,筋脉拘急,调整颈椎关节扭曲、松动、错位,改善局部血液循环,促进炎症吸收,消除致痛因子。针刀治疗有效地针对项韧带、棘间韧带、颈部后伸肌筋膜及小关节囊的背侧等易发生的神经肌肉粘连的部位进行有效、安全、方便的治疗,恢复颈椎动力平衡。解除对神经、血管的刺激或压迫,发挥改善局部的微循环,调整毛细血管的通透性,促进局部炎性物质的吸收,减轻或消除神经根无菌性炎症和水肿的作用。

总之椎动脉颈椎病的发病机制:(1)机械压迫;(2)颈交感神经受刺激;(3)颈椎的力学平衡失调,进而导致颈椎失稳或错位及骨赘形成等病的改变,均可以压迫或刺激椎动脉及周围的交感神经,引起椎动脉狭窄或痉挛,使供血减少。因此,牵引、手法、针灸、针刀在松解粘连,纠正关节错位恢复颈椎内外平衡等方面与针灸、牵引、手法相比具有独特作用,尤其针刀的特异性,是治疗椎动脉型颈椎病不可缺少的方法,值得推广。

[1]国家中药管理局.中医病证诊断疗效标准[S].江苏:南京大学出版社,1994:186.

[2]孙宇,陈琪福.第二届颈椎病专题座谈会纪要[J].中华外科杂志,1993,31(8):472~474.

[3]张军,孙树椿.颈眩宁治疗椎动脉型颈椎病的临床和实验研究[D].中国中医研究院1999级博士研究生毕业论文,2001:44.

[4]伍海昭,林列,王临,等.椎动脉型颈椎病发病机理研究现状及其进展[J].骨与关节损伤杂志,2003,18:647~648.

[5]陈惠君.针灸配合手法对椎动脉型颈椎病患者的临床症状改善和血流动力学的影响[J].中国中医骨伤科杂志,2008,16(5):49~50.

[6]陈裕先.牵引下椎间盘突出症的椎间距及间盘内压测量研究[J].中华理疗杂志,1994,17(2):8.

[7]郭万年.理疗法学[M].北京:人民出版社,1984:944,948.