重症加强治疗病房的细菌耐药监测

2010-06-04王守君翟萍王世富侯云峰

王守君 翟萍 王世富 侯云峰

院内感染细菌耐药性日趋严重,成为近年来倍受关注的问题[1],重症加强治疗病房(intensive care unit,ICU) 内的细菌耐药问题尤为严重。本院ICU是全院的危重患者监护加强治疗病房,为了解ICU病房的细菌流行病学及其耐药的特点,指导临床治疗,合理使用抗生素以提高危重患者的救治成功率,我们对该病房分离菌株和耐药性进行监测及其统计,现将结果报告如下。

1 资料与方法

2007年1月至2009年3月,从ICU患者的呼吸道、血液、尿液及其他标本(中心静脉导管、伤口分泌物、脑脊液和其他体液)中,共分离出细菌703株。细菌培养鉴定按全国临床操作规程。同一患者7 d内的相同菌种标本视为同一菌株,不重复药敏鉴定,不计入菌株总数。采用全自动微生物生化分析仪(VITEK系统)NFC卡鉴定细菌至种,VITEK2-compact进行抗生素耐药试验,按美国国家临床实验室标准化委员会(NCCLS)2001年版药敏指南为判断标准。记录标本收集时间、部位及药敏资料,用SPSS11.0软件进行统计学处理。

2 结果

2.1 细菌分离 菌株总数共计703株,其中经人工气道吸取的深部痰625株,占88.9%;血液20株,占2.8%;静脉导管18株,占2.6%;尿液20株,占2.8%;其他20株,占3.2%。

2.2 菌谱变化 所有菌株中,G+菌共125株,占17.6%。G+菌中主要为葡萄球菌属,占85.6%,其中耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)70.3%,耐甲氧西林凝固酶阴性葡萄球菌(MRCN)13.4%。G-菌245株,占70%,其中铜绿假单胞菌、嗜麦芽寡养单胞菌、不动杆菌属、大肠埃希菌、粘质沙雷菌、肺炎克雷伯菌、脑膜脓毒金黄杆菌、少动鞘氨醇单胞菌、洋葱伯克霍尔德菌分别占31.4%、18%、13.7%、9.3%、6.5%、6.1%、4.7%、3.6%和2.8%,其他菌占4.1%。真菌43株,占12.2%。

2.3 细菌对抗菌药物的耐药性

2.3.1 革兰阳性球菌 共检出金黄色葡萄球菌(SAU)90株,99%MRSA,万古霉素100%、替考拉宁100%、利奈唑安100%敏感,利福平全部耐药;凝固酶阴性葡萄球菌(CNS)18株,其中MRCN17株,万古霉素100%、替考拉宁100%、利奈唑安100%敏感,利福平敏感率57%。肠球菌对庆大霉素的耐药率达57%。

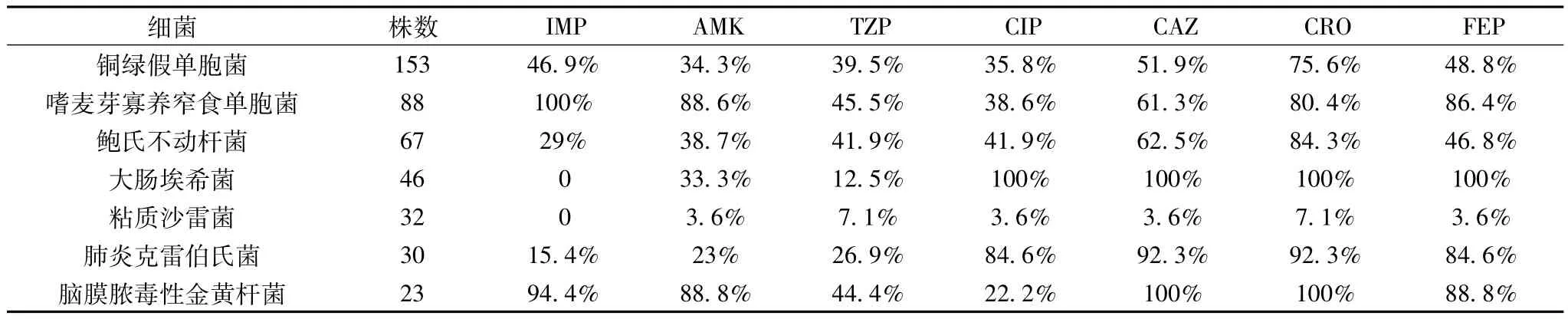

2.3.2 非发酵菌 铜绿假单胞菌对头孢他啶和亚胺培南的耐药率分别为 51.9%、46.9%,对环丙沙星的耐药率为35.8%,对阿米卡星的耐药率为34.3%。嗜麦芽寡养单胞菌除对环丙沙星耐药率为38.6%,对其余各种药物均呈高度耐药。不动杆菌属除对亚胺培南相对敏感外,为68.7%,其余药物耐药率均较高。见表1。

表1 ICU G-杆菌对常用抗菌药物的耐药率

2.3.3 大肠埃希菌和克雷伯菌产酶率 大肠埃希菌和克雷伯菌属产超广谱β-内酰胺酶,分别为33.3%和62.5%。对哌拉西林耐药率分别为33.3%和51%,对哌拉西林他唑巴坦耐药降低,分别为12.5%和26.9%。第三代头孢菌素(头孢曲松、头孢他啶)对肺炎克雷伯菌高度耐药。大肠埃希菌对头孢他啶和环丙沙星的耐药率都高达99%。

3 讨论

本资料可以发现ICU感染细菌耐药的严峻形势:以革兰阴性杆菌感染为主,占69.7%;革兰阳性球菌占17.6%,其中大多数MRSA和MRCN;真菌感染占相当比例12.5%。各部位培养出的细菌与国外报道基本一致[2]。G-菌更趋耐药,对亚胺培南高度耐药的铜绿假单胞菌、嗜麦芽寡养单胞菌、黄杆菌属等少见菌株增加。导致这种现象的原因可能在于亚胺培南和美罗培南等碳青酶烯类药物的广泛使用。大量研究结果证实,对重度感染患者起始恰当的充分治疗(覆盖其可能的致病菌),会大大降低患者死亡率[3,4]。ICU患者病情危重,免疫力低下,收治初始选择强有力的抗生素是必要的。目前ICU推荐这种抗生素起始治疗(initial aggressive antibiotic therapy)策略,即所谓的降阶梯治疗(de-secalation therapy)。由于第三代头孢菌素可被AmpC酶和ESBLs破坏,耐药严重,治疗肠杆菌属和沙雷菌属感染时应避免使用,首选碳青酶烯类药物和加酶抑制剂抗生素的机会大大增加,导致了高度耐药菌株的增加。

下呼吸道分泌物中仍以铜绿假单胞菌和金黄色葡萄球菌为多,嗜麦芽寡养单胞菌比例较高。其他部位感染以革兰阳性球菌为多。革兰阴性杆菌中,铜绿假单胞菌仍位居首位,且多为多重耐药。据医院感染危险因素及预后因素分析显示,高龄、入住ICU、有支气管扩张基础病、医院获得性肺炎、分离致病铜绿假单胞菌前15 d接受氟喹诺酮和碳青酶烯类抗生素治疗等因素均易导致铜绿假单胞菌多重耐药[5]。铜绿假单胞菌耐药率较低的几种抗菌药物依次为环丙沙星(35.8%)、哌拉西林/他唑巴坦 (39.5%)、亚胺培南(46.9%),而对其他抗菌药物耐药率都>50%。

G-杆菌中嗜麦芽寡养单胞菌位居第2位,文献报道[6]该菌上升趋势,我院ICU分离菌株仅次于铜绿假单胞菌,为18%。体外药敏显示头孢菌素类、广谱青霉素类、氨基糖苷类药物高度耐药。本资料显示该菌株仅对环丙沙星耐药率低为38.6%,可作为该菌感染的首选药物。该菌为条件致病菌,其感染的发生与广谱抗菌药物应用、免疫功能低下、侵入性操作有关,因此在使用头孢四代或亚胺培南治疗敏感菌感染时,需考虑它们的天然耐药菌被选择而造成感染,严格控制头孢四代及亚胺培南使用。我院ICU嗜麦芽寡养单胞菌感染率高,具体原因不明,可能与ICU患者病情危重、免疫功能低下、大量广谱抗菌药物运用有关。不动杆菌位属于第3位,体外药敏结果显示,敏感性较高的依次为亚胺培南、阿米卡星、哌拉西林/他唑巴坦、环丙沙星,耐药率<45%,为临床经验用药提供治疗依据。

肠杆菌科细菌中的大肠埃希菌菌株分离率约为6.5%,标本来自下呼吸道和腹腔,对头孢菌素、环丙沙星高度耐药,近99%。大肠埃希菌耐药率较低的抗菌药物依次为亚胺培南(0%)、哌拉西林/他唑巴坦(12.5%)、阿米卡星(33.3%)。肺炎克雷伯菌对各抗菌药物的耐药情况与大肠埃希菌相似,对酶抑制剂效果较好,对大多数头孢菌素耐药。上述两种菌易产生超广谱β-内酰胺酶(ESBLs),本次调查发现产酶率分别为33.3%和62.5%。ESBLs的产生与临床上大量使用超广谱β-内酰胺类抗菌药物有关。G-杆菌中分离菌株数部分为脑膜脓毒金黄杆菌,该菌天然耐药,如氨基糖苷类、β-内酰胺类耐药,仅对喹诺酮类和含酶抑制剂抗生素较为敏感。

我院ICU分离所得的革兰阳性球菌以耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)和耐甲氧西林凝固酶阴性葡萄球菌(MRSCN)为主,占84.8%。90株金黄色葡萄球菌和18株凝固酶阴性葡萄球菌中,MRSA、MRSCN分别占99%、94%。对苯唑西林耐药率极高,对万古霉素、替考拉宁、利奈唑安均为敏感。粪肠球菌和屎肠球菌均为万古霉素、替考拉宁和利奈唑安敏感菌株。为了减缓耐万古霉素葡萄球菌,尤其是耐万古霉素肠球菌的出现和增长速度,应适当限用万古霉素,实际工作中面对高度耐药的MRSA及MRSCN,除糖肽类抗生素外,我院ICU部分尤其肾功能不全的患者选用利奈唑安。真菌在我院ICU监测分离菌株中占相当比例,以白色念珠菌为首位,是医院感染的常见菌,主要来源于呼吸道与泌尿道,与广谱抗菌药物及糖皮质激素大量使用,加之ICU危重患者免疫功能低下,有诸多真菌易感因素,导致真菌感染日益增多。

在调查中发现,同一菌株会出现一定时期的爆发流行。提示病房内消毒隔离措施的重要,尤其义务人员洗手的必要性早已被证实,医护人员接触患者后应彻底洗手或更换一次性手套[7]。

本研究提供的资料可以发现目前ICU细菌耐药的严峻形势,以高度耐药的G-菌为著,非发酵菌比例较高,嗜麦芽寡养单胞菌和金黄杆菌属等少见菌株不断增加,主要抗菌药物敏感率普遍下降,MRSA、MRSCN和真菌比例进一步升高。造成上述现象原因为ICU收治对象多为危重患者,病程中长期应用广谱抗菌药物,应用多种有创诊断治疗措施等[8]。由于各地区各单位的细菌流行存在较大差异,建立本医院尤其是本病房医院感染的流行病学监测制度,随时了解并定期通报流行情况是非常重要的。熟悉本单位的细菌学资料,当临床出现感染时,首先需要明确可能的感染部位,并根据流行病学资料确定可能的致病菌及其耐药性,合理选择有效抗菌药物。

[1]Cohen ML.Changing pattern of infectious disease.Nature,2000,406(6797):762-767.

[2]Richards MJ,Edwards JR,Culver DH,et al.Nosocomial infections in combined medical-surgical intensive care units in the United States.Infect Control Hosp Epidemiol,2000,21(8):501-515.

[3]Kollef MH,Sherman G,Ward S,et al.Inadequate antimicrobial treatment of infections:a risk factor for hospital mortality among crit-ically ill patients.Chest,1999,115(2):462-474.

[4]Bochud PY,Glauser MP,Calandra T.International Sepsis Forum.Antibiotics in sepsis.Intensive Care Med,2001,27(Suppl 1):S33-S48.

[5]曹彬,王辉,朱元珏,等.多重耐药铜绿假单胞菌院内感染危险因素及预后因素分析.中华结核和呼吸杂志,2004,27:31-35.

[6]赵虎,周庭银,陈险峰,等.重症监护室非发酵菌的检出率及其耐药性分析.中国感染控制杂志,2004,3(1):39-42.

[7]尚少梅,王宜芝,郑修霞,等.促进护理人员洗手行为依从性的研究.中华医院感染学杂志,2003,13(6):507-510.

[8]王力红,石海鸥,张京利.重症监护患者医院感染前瞻性研究.中华医院感染学杂志,2002,12(4):268-270.