研制银屑病中药擦剂的制备程序设计

2010-05-29熊祥祖李志保魏世辕张林锋李文歆

熊祥祖,李志保,魏世辕,张林锋,李文歆

(武汉工程大学化工与制药学院,绿色化工过程省部共建教育部重点实验室,湖北 武汉 430074)

0 引 言

中医药治疗银屑病有自己的理念和诊断方法,案例不少,成果不少,但真正有说服力的并完全普遍适用的基础理论并不完备,所有解释始终归结到遵循的是辩证原则,所以诊疗不尽一致.而银屑病中药擦剂研究则仿效西医药开发的方法,先确定为了某种特定需要,创制最佳的战略性策划和构想,再围绕需要和战略构想原则选择中药原料.同时,借用化工开发知识,探究提取中药材原料中有效成分的工艺过程和方法,确定适当的工艺条件.根据终点产物的使用效果的信息反馈进行原料和过程调整与修正,最终达到使药物的有效成分与确定的特定需要最恰当地适应并发挥作用.

在此银屑病中药擦剂的制备研究中,运用多年治病的体会和经验,分析了治病效果与药物选择之间的关系,积累的很多可信的有参考价值的试验设计资料,对总结药疗规律,更新用药观念,改变中药材有效成分提取方法起到了决定性的作用.围绕必需的药物成分与治疗效果之间的关系研究,得出许多局部经验和理论,对银屑病擦剂的组成与制备研究设计起了一定的指导作用.尤其对认识银屑病现象背后的本质有极大的帮助,对治疗效果有明显的预见性、针对性和准确性,使银屑病擦剂的制备研究由盲目定性试探向有目的地较精确的方向转化,有望由长期以来的经验技艺型向科学型转化.

1 银屑病擦剂研究设计的概述

中药的方剂配伍,实质就是一种治疗方案的制定和药物组成设计.但其中最关键和本质的障碍因素是,中医诊断理论和方法的局限性与药物应用的复杂性决定了治疗方案和药物施用的不精确性,其结果显示出方剂配伍不可能有坚定的一致性.当然也不排除,方剂中有效成分提取方法不恰当、不科学的可能性,最后综合反映在药物难以灵验,治疗效果不佳.

由于银屑病基础理论的复杂性,尤其是病因病机不清楚的情况下,各种不够完整不统一的诊断与治疗差异的产生在所难免,不能排除.当然这也不能因此而降低研究、运用和发展现有理论的兴趣.

1971年有人认为抑制血管生成可能是治疗癌肿的一种有效策略[1-2].直到2004~2006年间提供的证明说明银屑病主要是淋巴细胞驱动的疾病.皮损中显著的真皮微细血管扩增提示其对血管生成的依赖性.虽然血管生成可能并非银屑病发病机制中的原发事件,但阐明导致血管增殖的生物化学途径可能有助于发现有用的治疗新靶.因而抗血管生成可能成为开发治疗银屑病药物的有效途径[3].银屑病存在肌肤甲错,关节不利,皮肤毛细血管扭曲和真皮乳头毛细血管扩张等血瘀症状[4-5].由此认为,血管生成的调理应视为银屑病中西药治疗和药物研究的一个切入点.

2 银屑病中药擦剂研究设计的程序

2.1 程序框图

同一病例的中医及中药方剂可以涉及众说纷纭,侧重各异的种种理论,反映出各自认识问题的实践基础,观察角度和思考深度的种种差异.同时这也是中医现象和中药方剂特性各种复杂侧面的客观映射.

依据中医理论基础不同,会导致出现诊疗上很大差异.不同的诊断者会对同一病人提出各自不同的方剂和配伍.为此银屑病擦剂将积累的方剂配伍与治疗过程和结果、实际体会进行关联,分析,得出了银屑病擦剂制备的程序框图(图1),以便获得一个有条理的制备过程,力争取得较普遍适应和有效的成品擦剂.

图1 银屑病擦剂设计程序框图

这一研究程序设计框图的提出,使银屑病擦剂制备研究的思路清晰化,操作具体化.并有望逐步条理化,甚至规范化,因而比找到"纯科学"的种种中医银屑病药物筛选制备更具可操作性.

2.2 病理与靶点

银屑病的治疗与血管生成有关的研究已在医学界开展了多年.从微细血管组化染色的定量图像分析中证实,银屑病皮损的浅部微细血管内皮比非皮损部增加4倍[1].血管生成的增加可增加增生中皮肤的营养,并对T淋巴细胞的逸出和移行具有重要性[6].由此将改变血管生成作为治疗银屑病的靶点,是银屑病擦剂有效成分拟定的基本出发点,也是确定制备过程和技术条件的要点.

2.3 拟定抑制血管生成的有效成分及来源选择

从银屑病是一种血管生成依赖的疾病出发,将治疗银屑病的药物定向在改变血管生成环境和条件方面进行研究,是银屑病擦剂研制的基本战略方向.由此选择西药中的干扰素、血管抑制素、肝素酶等都具有明显抗血管生成作用.中药红花中的羟基红花黄色素A、姜黄的有效成分姜黄素、丹参中的丹参素酮、雷公藤红素和雷公藤甲素,还有蜈蚣,乌梢蛇等动物类中药材中也具有良好的抑制血管生成的物质-血管抑制素.

2.4 药物主要有效成分的提取方法

药材原料的选择决定了成药的基本组成和对靶点效果的基本趋势.但如何有区别地分别有效地从药材中提取出有效成分,在银屑病擦剂的研制中也致关重要.将制备银屑病擦剂的很多中药材混合后用同一种普通方法提取有效成分时,不仅不易取得有效成分,甚至会破坏或改变其有效性而适得其反.中药材有效成分的传统提取方法一般都是热煮浸取法,但银屑病擦剂所选的中药材中的主要有效成分用热煮浸取的药种并不多,因此在制备过程中针对不同的物质,分别采用有机溶剂萃取、热浸煮、酸浸渍、超声波破乳等不同的方法,这些方法既能保证有效成分有选择地专一提取,也可使副产物或有害成分尽可能少或不被取出,甚至分离;而不适应的方法有可能不能取出有效成分,或破坏或降低其有效性,甚至是提取出有害成份.然而有区别的对待并取出不同中药材原料中药物的有效成分,是银屑病擦剂制备过程的突出特点,也是该药剂工艺技术的关键所在.

提取过程所用设备(也可称反应器)的设计是考察设备与工艺配合好坏的关键,因为加热、加压设备的设置与制造、防腐等对提取有效成分的有效性、选择性和可操作性等也很重要.

3 成品擦剂的使用效果评价

银屑病擦剂的药物组成设计与有效成分的提取方法,其根本目标是良好的使用效果.因此应对治疗银屑病擦剂中的有效成分,确切的说是中药材的选择和有效成分的提取方法进行评价与筛选.评价和筛选的依据是成品药剂治疗效果的对照与比较,评价和筛选的结果是希望使各种更新方案对靶点更加有效和优化.用何种方法、哪些性能指标来衡量一个药剂治疗效果的优劣,目前难于统一定义和实施方法标准化.

3.1 治疗效果的评价标准

至今对银屑病治疗效果的评价方法,依治疗方法不同,治疗效果没有统一实行的检验标准.有人做过统计后报道,疗效评价标准有40余种,国家中医药管理局1994年6月发布的《中医病症诊断疗效标准》应用出现的频率居首位[7],其治愈标准为:皮损完全消退或消退95%以上;好转标准:皮损消退50%以上;未愈标准:皮损消退不足50%.本擦剂使用效果评价也采用此标准.

3.2 疗效评价方法与结果

3.2.1 银屑病擦剂疗效评价方法 银屑病擦剂疗效评价标准依据《中医药病症诊断疗效标准》中的三个等级标准进行,其方法采用PASI法评分.

对已确诊的银屑病并经其他方法治疗多年的患者作用药观察,检验和结论.根据患者皮损面积,皮损(红斑、丘疹、浸润、鳞屑、脓疮)严重程度,治疗前后做PASI评分比较,计算有效率.

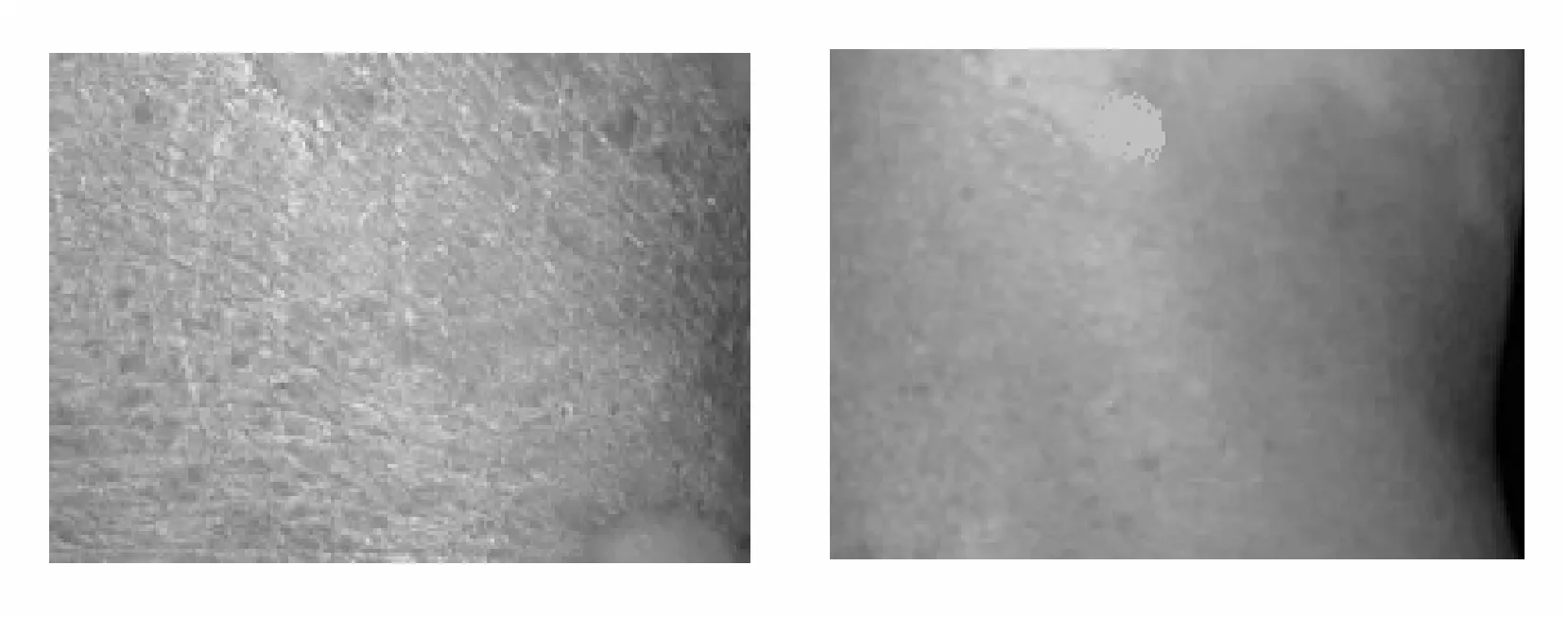

3.2.2 银屑病擦剂治疗效果 银屑病擦剂实际试用11例,病程最长的26 a,最短的4 a多.11例患者的用药方法程序相同,观察结果是3~7 d后不瘙痒.5~10 d后皮损减少.10~20 d皮损明显减少、消退,红斑变浅并长出带细纹状的新皮肤.30~70 d后有7例看不出地图样印迹.具体疗效如表1所示,治疗效果如图2所示.

表1 擦剂治疗银屑病疗效

1例患者因病程较长且重叠斑块处呈片状的银屑很厚,瘙痒利害,用擦剂需润湿厚皮,约3~5 min即可止痒,约15 d左右厚皮明显脱落变薄,30 d左右患处出现带细纹状新皮肤.未观察到用药不良反应,3例用药后皮肤表面出现泛红、发热现象,约5~20 min后全部消失.

图2 治疗前后效果对比图

4 结 论

总之,银屑病擦剂治疗效果明显,总有效率100%,治愈率为81.8%,这与病程长短,病情严重程度,用药时间长短均有关系.

参考文献:

[1]林熙然.抑制血管生成与银屑病的中西医结合治疗研究[J].中国中西医结合皮肤性病学杂志,2006,4(5): 187.

[2]黎莉,戴立珍,杨靖,等.中药提取物中黄嘌呤氧化酶抑制剂的筛选[J].武汉工程大学学报,2010,32(3):44-46.

[3]Creamer D, Sullivan D, Bicknell R, et al. Angiogenesis in psoriasis [J]. Angiogenesis,2002, 5:231-236.

[4]秦万章.皮肤病研究[M].上海:上海科技出版社,1990:326.

[5]杨靖,黎莉,戴立珍,等.白玉兰种子挥发油成分的GC-MS分析[J]. 武汉工程大学学报,2010,32(3):47-48.

[6]Kruemer G, Ellis S C N. psoriasis-recent advances in understanding its pathogenesis and treatment [J].J Am Acad Dermatol,2005,53:94-100.

[7]张丽丽,周飞红.中医药辩证治疗银屑病临床研究现状[J]. 中国中西医结合皮肤性病学杂志,2009,8(2):128-131.