浸没循环撞击流反应器制备纳米氧化铝的工艺研究

2010-05-29周玉新程敬华

周玉新,程敬华

(武汉工程大学化工与制药学院,绿色化工过程省部共建教育部重点实验室,湖北 武汉 430074)

0 引 言

纳米氧化铝因其体积效应、量子尺寸效应、表面效应和宏观量子隧道效应而表现出一系列优异性能,得到广泛应用,如纳米氧化铝作为活性催化剂和催化剂载体、光学材料、陶瓷材料、半导体材料、生物及医学材料等[1].从前几年纳米氧化铝的制备研究中可以看出, 主要的生产方法分为固相法、气相法和液相法[2-6].固相法是将金属铝或铝盐直接研磨或加热分解后,再经过煅烧处理发生固相反应后直接得到纳米氧化铝的一种方法.虽然固相法工艺设备要求相对简单,产率高,成本低,环境污染小,但是最后得到产品粒度分布不均,易发生团聚.气相法是利用一定方式将反应物质变成气体,使之在气体状态下发生物理或化学反应,最后在冷却过程中凝聚长大形成超细微粉.气相法的优点是反应条件易控制、颗粒分散性好、粒径小、分布窄,其缺点是产率低,粉末的收集较难,易造成环境污染,且生产成本高.液相法是把铝盐配制成一定浓度的溶液,再选择一种合适的沉淀剂或用蒸发、升华、水解等操作将金属离子均匀沉淀或结晶出来,最后将沉淀或结晶物脱水或者加热分解制得超细微粉,如水热合成法、溶胶-凝胶法、沉淀法、微乳液反应法等.本实验以硝酸铝为原料,碳酸氢铵为沉淀剂,在浸没循环撞击流反应器[7-8](The Submerged Circulative Impinging Stream Reactor,简记SCISR)中,采用液相均匀沉淀法制备纳米氧化铝,探索一种新的纳米氧化铝生产工艺.

1 实验部分

1.1 实验理论

制备纳米氧化铝主要反应式如下:

Al(NO3)3+4NH4HCO3→NH4Al(OH2)CO3↓+

3NH4NO3+3CO2↑+H2O

该反应在SCISR中进行.SCISR的结构示意图如图1所示,螺旋桨使流体沿导流筒轴向流动,在反应器中心处相向强烈撞击,形成一个高度湍动的撞击区,有效促进了分子尺度上的微观混合,从而产生出很高的瞬间过饱和度,且保证过饱和度的高度均匀性,为沉淀反应制备超细粉体提供适宜的环境.

图1 撞击流反应器结构示意

注:1-导流筒;2-螺旋桨;3-撞击区;4-溢流口.

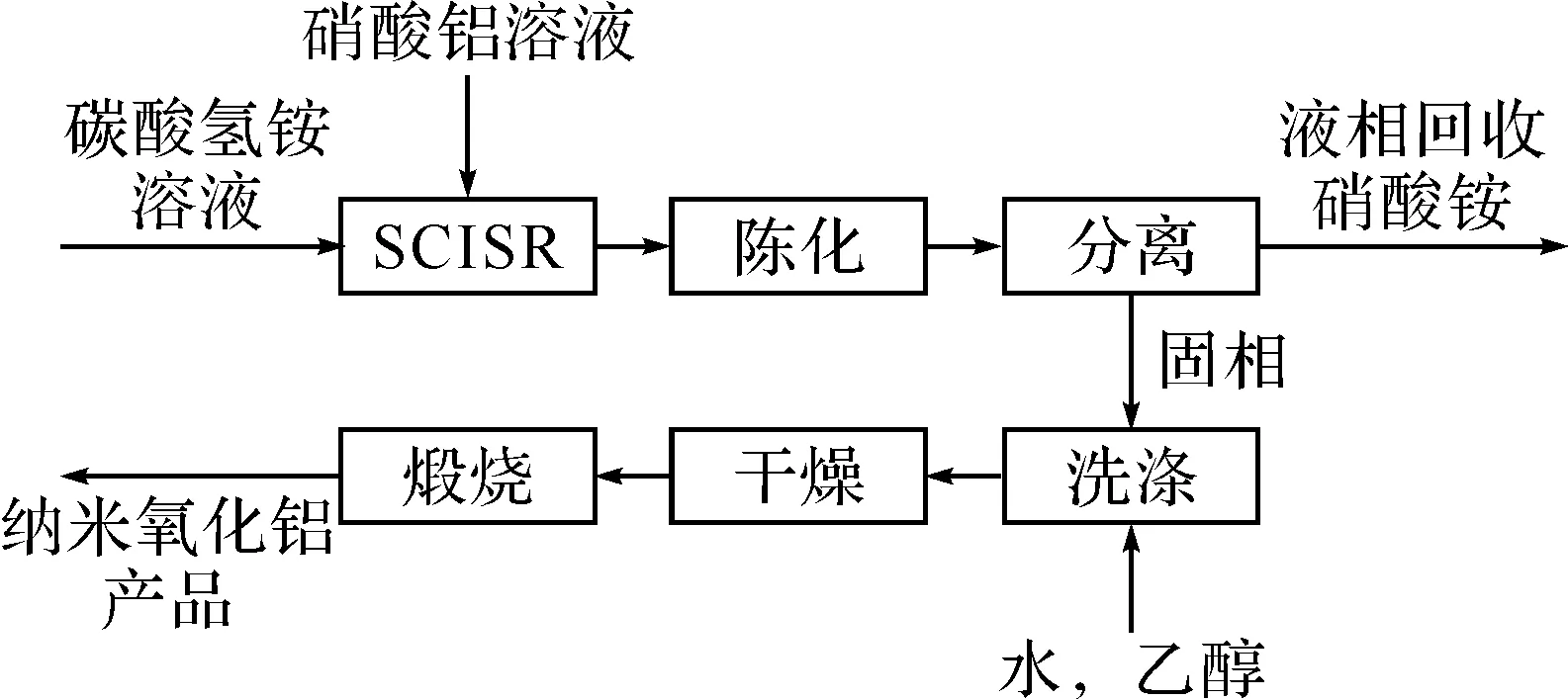

1.2 工艺流程

在撞击流反应器中制备纳米氧化铝的实验工艺流程示意图如图2所示.

图2 实验工艺流程示意图

溶解有聚乙二醇(PEG6000)的碳酸氢铵溶液放入SCISR中,再将硝酸铝溶液缓慢加入,反应一定时间后,取出料液,陈化4 h后抽滤,滤饼用蒸馏水洗涤2~3次,再用乙醇液洗涤2~3次,当滴加氯化钡溶液无沉淀则达到洗涤要求.100 ℃干燥滤饼,最后在一定温度下煅烧2 h,得到白色的纳米Al2O3粉体.洗涤产品后的乙醇经回收循环使用.

1.3 实验方法

考虑到碳酸氢铵加热易分解,故反应温度为常温;其次根据Al2O3晶型转变温度,在900~1 000 ℃下可转化为γ-Al2O3,故煅烧温度固定为1 000 ℃左右.研究选取碳酸氢铵和硝酸铝的摩尔比[A/(mol/mol)],硝酸铝溶液的加料时间(B/min),洗涤过程中水与乙醇的体积比[C/(V/V)]和反应时间(D/h)四个因子,各因子皆取3个水平,采用L9(34)正交实验设计[9],实验条件及实验安排如表1所示.

表1 正交实验安排及结果

1.4 实验产品的表征

物相分析采用X射线衍射仪,衍射条件:靶型Cu-Ka线,管压管流分别为35 kV和30 mA,衍射角5~45 °;形貌和粒径分析采用电子透射显微镜(TEM),分散剂为无水乙醇.

2 结果及讨论

2.1 产品的热重分析

第二组实验得到的前躯体的热重分析结果如图3所示.由图可知,TG曲线中从79.2 ℃开始样品开始分解,100 ℃左右有一个吸热峰,由大量的水份散失吸热引起;在400 ℃以后开始发生的相变,在400~800 ℃的温度范围是NH4Al(OH)2CO3的分解阶段,完全分解产生AlOOH;900 ~1 000 ℃有一个很低的势垒,完成AlOOH→γ-Al2O3的转变;在1 100 ℃左右有一个平缓的过渡,完成的γ→θ-Al2O3是的转变;1 200~1 350 ℃的高势垒处的吸热峰完成的是γ-Al2O3→α-Al2O3的转变.

图3 第二组产品的热重分析图

2.2 产品的XRD表征

图4 第二组产品的XRD图

由图4可知,在衍射角2θ为37.130,44.482,45.649,64.961,66.772,78.13处有明显的特征峰,与γ-Al2O3标准图谱的主要特征峰位置基本一致,表明产品主要为γ-Al2O3.

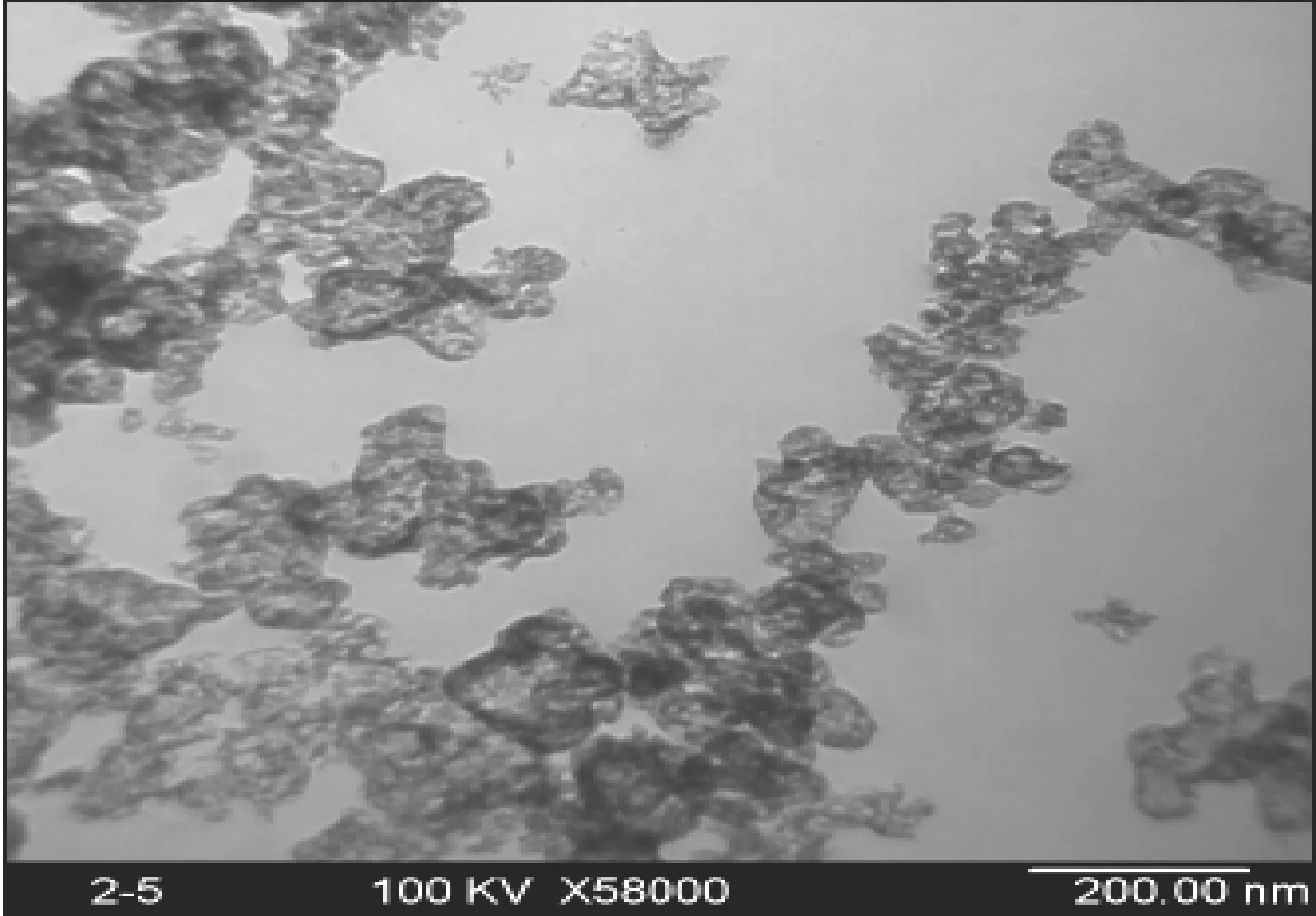

2.3 产品的TEM表征

第二组产品的TEM照片如图5所示,其余实验所得产品的TEM照片类似,此处不再一一列出.由图5知,产品的粒径分布较窄,第2组实验所得产品的平均粒径是36 nm,采用普通方法虽可制得平均粒径为30~60 nm的纳米氧化铝产品,但是粒子的粒径分布较宽.可见采用撞击流反应器制备的产品除了粒径小以外还能得到粒径较均匀的纳米粉体.

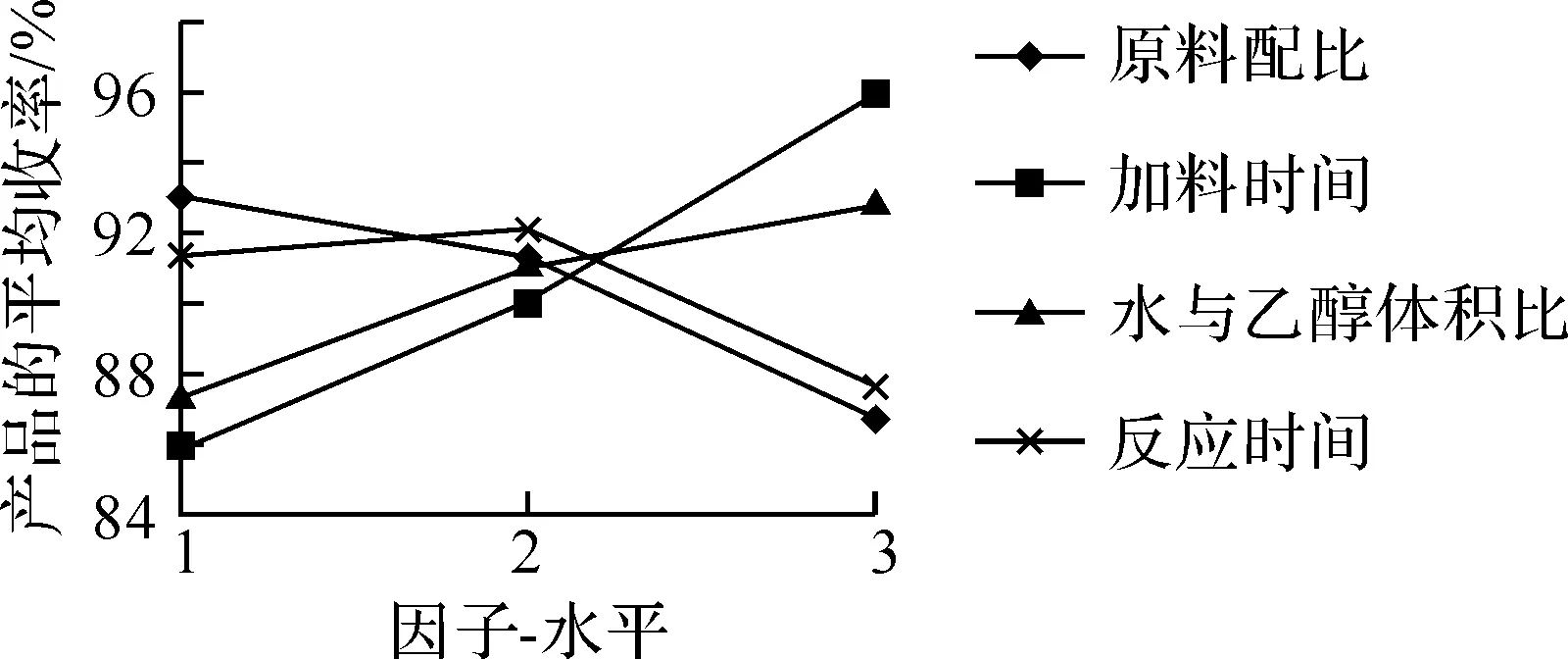

2.4 适宜工艺条件的确定

由于制得的产品粒径分布窄,且各组实验产品的平均粒径比较集中,在30~40 nm之间,因此,以产品收率作为工艺条件优劣的判据,确定适宜的工艺条件.实验结果如表1所示.

图5 第二组实验TEM照片

图6 第十组实验TEM照片

以收率为指标,对表1数据进行极差分析得到RB>RA>RC>RD.可见加料时间对收率的影响最大,其它因素依次为原料配比、洗涤液量比、反应时间.同时由表1可知第3组实验产品的收率最大,为98.02%,故A1B3C3D3可作为直接比较所得适宜工艺条件.

实验因子水平与平均收率的关系如图7所示.

图7 因子水平对收率的影响

由于反应在撞击流反应器中进行的,颗粒间碰撞的几率大大增加,因此加料时间对产品收率的影响最大.计算比较得出的适宜工艺条件为A1B3C3D2,而直接比较所得的适宜工艺条件是A1B3C3D3,两者是不完全一致.研究进行进一步验证实验(第10组),在A1B3C3D2条件下制得的产品收率为98.22%,稍高于A1B3C3D3条件下所得收率98.02%.其TEM照片见图6,平均粒径为32 nm.由此可以确定,制备纳米氧化铝较适宜的工艺条件为A1B3C3D2,即碳酸氢铵和硝酸铝的摩尔比是6∶1,硝酸铝溶液的加料时间为30 min,洗涤过程中水与乙醇的体积比为1∶1,反应时间为1 h.

2.5 产品收率与各工艺条件之间的数学关系式

为了探讨各工艺条件对制备纳米氧化铝收率的影响,本研究建立如下的数学关系式:

y=b0Ab1Bb2Cb3Db4

(1)

式中:y为收率,%;A—碳酸氢铵和硝酸铝的摩尔比,mol·mol-1;B—硝酸铝溶液的加料时间,min;C—洗涤过程中水与乙醇的体积比,V/V;D—反应时间,h.

根据表3-1所得到的数据进行回归分析,得到相关工艺条件与氧化铝产品收率的数学关系为:

y=92.921 5A-0.133 1B0.093 8C-0.034 6D-0.034 9

(2)

取显著水平α=0.05,由文献[9]查得RC=0.838,由实验数据,经方差的分析计算得R=0.906>RC=0.807;可知,式(2)是显著的.

3 结 语

本实验进行了以碳酸氢铵和硝酸铝为原料,PEG6000为分散剂在撞击流中制备纳米氧化铝的生产工艺研究,得出以下结论:

a.使用撞击流反应器制得了超细氧化铝产品,由TEM测得其平均粒径为30~40 nm,且粒径均匀,产品收率可高达98%.

b.在撞击流反应器中制取超细氧化铝的适宜的工艺条件为:碳酸氢铵和硝酸铝的摩尔比是6∶1,硝酸铝溶液的加料时间为30 min,洗涤过程中水与乙醇的体积比为1∶1,反应时间为1.0 h.

c.由XRD分析产品,制得的氧化铝为γ-Al2O3.

d.由回归分析发现各工艺条件与氧化铝产品收率关系用下式关联是统计显著的

y=92.921 5A-0.133 1B0.093 8C-0.034 6D-0.034 9

参考文献:

[1]张永刚,闫裴.纳米氧化铝的制备及应用 [J].无机盐化工,2001,33(3):19-22.

[2]王彩华.纳米氧化铝粉末制备方法概述[J].阜阳师范学院学报,2006,23(3):45-48.

[3]邢怀勇,刘东亮,付伯承.化学沉淀法制备纳米氧化铝粉末[J].山东陶瓷,2006,29(5):11-15.

[4]张艾飞,刘吉平.沉淀法制备纳米氧化铝粉体的新工艺 [J].无机盐化工,2003,35(2):27-28.

[5]张永成,陈沙鸥,栾伟娜.化学沉淀法制备纳米氧化铝过程中的防团聚研究[J].材料导报,2007,21(专辑Ⅷ):44-46.

[6]赵宇红.纳米氧化铝的制备[J].科技创新导报,2007(34):5-6.

[7]伍沅.撞击流—原理 性质 应用[M].化学工业出版社,2006:153-206.

[8]肖杨,伍沅.浸没循环撞击流反应器中微观混合的影响因素[J].华中师范大学学报:自然科学版,2006,40(2):226-229.

[9]周玉新.实验设计与数据处理[M] .武汉:湖北科技出版社,2005:113-138.