我国循环农业综合评价研究

2010-05-18张立超翟印礼

张立超,翟印礼

(沈阳农业大学 经济管理学院,沈阳 110161)

循环农业是在可持续发展思想和循环经济理论指导下,运用生态学、生态经济学、生态技术学原理及其基本规律,在保护农业生态环境和稳定提高粮食产量的基础上,调整和优化农业生态系统内部结构及产业结构,提高农业生态系统物质和能量的多级循环利用,尽量减少物质的投入和农业废弃物的产生,最大程度地减轻环境污染,把农业生产经济活动真正纳入到农业生态系统循环中去。为了解区域农业循环经济发展的现状,本文以北京等31个省市自治区为例,对2008年各省市区的农业循环经济发展水平进行了综合评价,并分析了各省之间农业循环经济发展中存在的差异,希望以此为各省循环农业建设提供科学的参考依据。

1 研究方法

1.1 指标体系及其权值

依据循环经济的“3R”原则,筛选出15个参评因子构成评价指标体系[1],其中可计量的有11个指标。将这15个因子分为3类:一是资源减量投入指标,揭示农业生产系统投入端的现状;二是资源循环利用评价指标,体现农业生产过程中对于系统内资源循环利用的程度;三是废弃物再资源化和无害化处理指标。指标赋权主要采取平均值的方法对评价指标赋以权重,具体结果见表1[2]。

表1

1.2 指标的标准化

为使数据之间具有可比性,对原始数据进行标准化处理。原始数据采用极大值方法标准化:Ds=(Di/Dt)k

其中Ds为原始数据的标准化,Di为指标原始值,Di为各年份循环经济最大值或最小值,k为系数,当Di为正向指标(即当该指标数值越大更有利)时,k取1,当Di为负向指标(即当该指标数值越小更有利)时,k取-1,因此,Ds应分布于0~1 之间[3]。

1.3 评价分值计算

由于农业生态经济系统的复杂性与层次性,农业循环经济发展评价指标体系中的每一项指标均需从不同层次与侧面反映农业循环发展的状况,通常采用加权函数法进行计算,即:

式中Ds为指标标准化的值,Wi为各指标对应的权重,S为循环农业综合评价得分[4]。

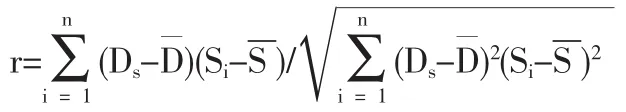

1.4 相关性计算

相关性研究的具体方法是采用spss软件计算综合评价与其他指标的相关系数。计算公式

2 实证研究

2.1 数据来源

数据来源于2008年中国农业年鉴、中国农村统计年鉴、中国经济信息网。其中,种子、秸秆和粪便等指标没有数据所以没有计算;能源消耗指标数据来源农村用电量,煤和燃油能源消耗没有包括在内。

2.2 我国各省市地区农业循环经济发展综合评价结果

各地区循环农业发展综合评价结果的分析,由表2可知,2008年我国各省市农业循环经济的综合评价水平一般在0.5左右。对31地区农业循环经济综合评价指数进行排序,从高到低依次为黑龙江、西藏、…、北京、天津。其中农业循环经济发展水平最高的是黑龙江(0.75),发展程度最低的为天津市(0.27),说明循环农业发展程度的区域差异明显。

表2

表3

各地区循环农业发展评价的分类指标对比分析,从投入资源减量化评价指数来看,黑龙江排在首位,北京最后。可见,我国31省际之间的投入资源水平的差异较大,单位面积资源投入量北京是黑龙江的4倍多;北京是我国农业现代化水平比较高的,却是我国作物播种单位面积消耗资源最多的,说明我国的现代化生态农业还没有达到低投入高产出的水平,违背了循环经济发展所要求的减量化原则,减量投入成为目前这些地区农业循环经济发展的主要限制因素。而青海和西藏排名第2和第3,是我国农业现代化水平不高的省份,说明我国的农业现代化还有很长的路要走。

从投入资源利用效率的指标来看,西藏排在第1(0.33),利用效率最不好的是福建(0.08),天津、上海、广东、北京的利用效率也不好(0.09),说明投入资源与粮食产量是非线性的,西藏投入资源量虽然少,但是相对产量很高,资源利用效率是福建的2.6倍。

综上,黑龙江的综合排名第1(0.75),资源减量化指标第1(0.35),利用效率居于第 2位(0.31),说明其单位播种面积投入资源也较少,资源利用效率较高。北京综合排名第30(0.28),资源减量化指标第 31(0.08),利用效率第 29(0.09),说明单位播种面积投入资源最多投入资源最多,利用效率也不好。另外,从三类分项指标看出我国的粮食产量是随着资源投入加大而逐渐增加的,但是利用效率是递减的,所以必须改变这种高投入高产出的状况。

2.3 相关系数分析

对于相关系数的分析我们主要以综合评价和分项指标之间的相关关系,从表3可知,综合评价与资源减量化指标和资源利用效率指标成正相关关系,与资源在利用成负相关关系。从相关系数上看,我们要在资源利用率上多下功夫,减少耕地的复种,才能提高循环农业发展水平。

3 结论与建议

从单项指标来看,东部越发达地区的农业投入资源越多,其利用效率也较差;中西部地区农业投入资源虽然少,但利用效率很高,所以应该加大中西部地区农业资源的投入来提高粮食的产量要比东部地区合算。此外,应该减少耕地的复种,以保墒养地。

通过综合评价和相关系数分析,目前我国农业循环经济发展存在的主要问题是资源投入利用效率问题。为提高区域农业循环经济发展水平,提出下列建议。

(1)调配农业资源的投入和加强农业内部的循环。减少北京、福建、天津、广东、上海农业资源投入量,增加黑龙江、青海、西藏、贵州、内蒙古农业资源投入量。加强农业内部循环主要通过:一是大力推广有机农业的生产模式。在农业生产过程中应避免大量使用化肥和高毒、高残留的化学农药,通过生物农药、生物有机肥、基因技术等的替代来实现清洁生产。二是建立以生态农业为主的农业生产模式,减少农业生产过程中废弃物的产生,并且通过废弃物的再利用,可以有效地减少农业生态系统的投入。

(2)提高资源利用效率。福建、海南、北京、上海、广东、天津等省份资源利用效率较低,提高资源的利用效率可以通过延长农业生态系统内的食物链和农业产业链,增强废弃物资源化的能力。

(3)减少耕地复种,实施精准农业。耕地的复种使我国耕地质量下降,即有机养分投入比重下降、化肥用量持续增加比例不尽合理、水土流失等造成的土壤质量退化、耕地污染等导致耕地质量下降。因此有必要实施精准农业即根据作物生长的土壤性状,调节对作物的投入,查清田块内部的土壤性状和确定农作物的生产目标,进行系统诊断、优化配方来调动土壤生产力,以最少的或最节省的投入达到同等收入或更高的收入,并改善环境,高效地利用各类农业资源,取得经济效益和环境效益。

[1]邓启明.基于循环经济的现代农业研究:高效生态农业的理论与区域实践[M].杭州:浙江大学出版社,2007.

[2]刘学敏.论循环经济[M].北京:中国社会科学出版社,2008.

[3]陈文晖,马胜杰,姚晓艳.中国循环经济综合评价研究[M].北京:中国经济出版社,2009.

[4]李娅婷,张妍.北京农业循环经济发展评价研究[J].环境科学与管理,2009,(1).

[5]刘大海,李宁,晁阳.SPSS15.0统计分析[M].北京:清华大学出版社,2008.