辨证制膏治疗中风先兆 300例

2010-04-25王万群闫东升杜慧萍南阳医学专科学校第二附属医院南阳473000

王万群 闫东升 杜慧萍 南阳医学专科学校第二附属医院 (南阳 473000)

近年来我们对我院门诊中风先兆患者 450例进行了临床观察研究,效果良好。现总结报道如下:

临床资料 从我院门诊患者中共筛选 450例,按随机数字表法随机分为两组。治疗组 300例,男 165例,女 135例;年龄 40~ 75岁 ,平均 59.65岁;合并高血压者 181例,颈椎病 30例,高脂血症 89例;病程 3~ 12个月,平均 7.22个月。 对照组 150例,男 79例,女 71例;年龄 41~ 73岁,平均 58.18岁;合并高血压者 91例,颈椎病 14例,高脂血症 45例;病程 3.4~ 13个月,平均 7.81个月。两组在性别、年龄、伴发疾病等方面差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

诊断标准 参照中国中医药学会内科学会脑病专业委员会制定的《中风病先兆证诊断与疗效评定标准》[1]。主症:阵发性眩晕,发作性偏身麻木,短暂性言语謇涩,一过性偏身瘫软,昏厥发作,瞬时性视歧昏瞀。次症:头胀痛,手指麻,健忘,筋惕肉,神情呆滞,倦怠嗜卧,步履不稳。理化检查:血压、血糖、尿糖、血脂、血液流变学、TCD、CT。中年以上患者,具有主症两项以上(含两项),结合次症及实验室检查即可诊断。所观察450例均符合上述诊断标准。

纳入标准 符合《中风先兆证诊断与疗效评定标准》。年龄在 40岁以上,75岁以下。入选 1个月前未服用其他防治中风先兆的药物。

排除标准 年龄小于 40岁,大于 75岁者;具有出血倾向及严重消化道溃疡史者;有药物过敏史及伴有心肝肾严重疾患者;新近手术、肿瘤患者;既往有中风病史;有精神疾患或不合作而中断治疗者;合并糖尿病患者(因所制膏方内含有糖);同时合并高血压、高血脂、颈椎病患者。两组患者临床资料比较,差异无显著性(P>0.05),具有可比性。

治疗方法 治疗组:采用中风系列中药(组份按重量份数)。①风证采用祛风膏,药物组成:天麻、钩藤各3份,白芍、白蒺藜各 2份,全蝎、白僵蚕各 1份。 ②火证采用清火膏,药物组成:夏枯草 3份,龙胆草、虎杖各1份,菊花、黄芩各 2份,栀子 1.5份。③痰证采用七星膏,药物组成:半夏、胆星、地龙、天竺黄、大贝各 1份,瓜蒌 2份,海藻 1.5份。④瘀证采用丹芎活血膏,药物组成:川芎 2份,牛膝、水蛭、乳香各 1份,丹参、葛根各3份。⑤虚证采用五君膏,药物组成:党参 1.5份,白术、当归各 1份,黄芪、桑寄生各 3份。⑥阴虚采用育阴膏,药物组成:龟版 1.5份,鳖甲、玄参各 1份,麦冬 2份。⑦神闭采用醒神膏,药物组成:郁金 1份,石菖蒲、制远志各 2份。临床根据症候不同将以上处方灵活组合进行治疗。用法为口服,1次 10g~ 20g,每日早中晚分服,连续治疗 1个月为 1个疗程。治疗期间停用西药。

对照组:在治疗基础疾病(如高血压、高血脂等)的基础上,口服肠溶阿斯匹林片,每次 75mg,睡前30min服用,每日 1次,连续治疗 1个月为 1个疗程。

两组均总观察 12个疗程,分别在治疗后 7d、14d、28d,记录上述病情变化及脑血流动力学、血液流变学等实验室指标,第一疗程结束后分别在 3个月,6个月,12个月,各随访 1次并记录上述病情变化。

疗效标准 参照中国中医药学会内科学会脑病专业委员会制定的《中风病先兆证诊断与疗效评定标准》检测方法①血液流变各项指标,采用北京世帝科学仪器公司生产的 R29型血粘度测试仪。②血流动力学采用 INT RA-VIEWⅡ型双通道 TCD检测仪。

统计学方法 全部数据均采用 SPSS 15.0软件处理,等级资料采用秩和检验,计量资料用 t检验。

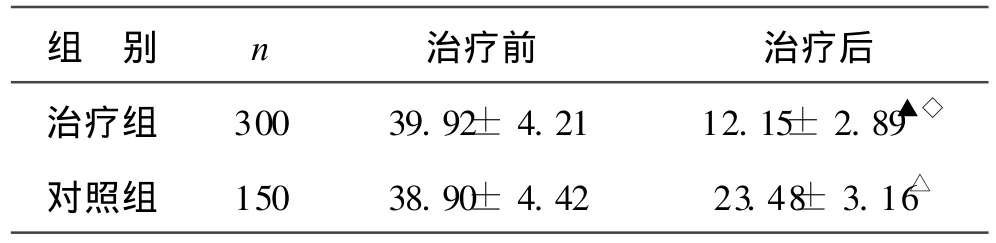

治疗结果 临床疗效比较 结果显示治疗组临床治愈率、显效率、总有效率及临床计分改善均明显优于对照组(P<0.05)。随访 12个月发现,治疗组中风发生率(10例)明显低于对照组(28例)(P<0.05)。临床疗效和前后积分值比较,见表 1~表 2。

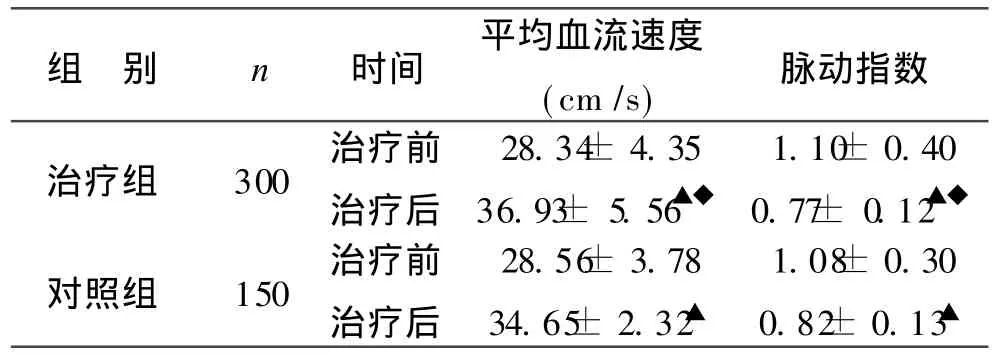

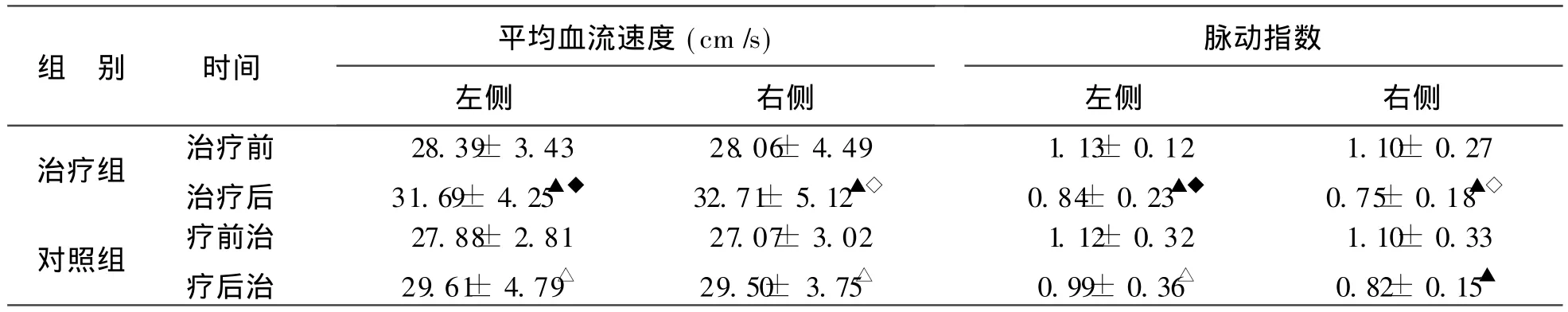

两组治疗前后脑血流动力学变化比较 见表 3、表4。

两组治疗前后血液流变学变化的比较 见表 5。

表1 两组临床疗效比较(例)

表2 两组治疗前后积分值比较(±s,分)

表2 两组治疗前后积分值比较(±s,分)

注:与治疗前比△P<0.05,▲P<0.01;与对照组比◇P<0.01,与对照组治疗后比较,◆P<0.05。

组 别 n 治疗前 治疗后治疗组 300 39.92± 4.21 12.15± 2.89▲◇对照组 150 38.90± 4.42 23.48± 3.16△

表3 两组治疗前后基底动脉平均血流速度和脉动指数的变化比较(±s)

表3 两组治疗前后基底动脉平均血流速度和脉动指数的变化比较(±s)

注:与本组治疗前比较△P<0.05,▲P<0.01;与对照组治疗后比较◇P<0.05,◆P<0.01。表 4与此相同。

组 别 n 时间 平均血流速度(cm/s) 脉动指数治疗组 300 治疗前治疗后1.10±0.40 0.77± 0.12▲◆对照组 150 治疗前治疗后28.34±4.35 36.93± 5.56▲◆28.56±3.78 34.65± 2.32▲1.08±0.30 0.82± 0.13▲

表4 两组治疗前后颅内椎动脉平均血流速度和脉动指数的变化比较(±s)

表4 两组治疗前后颅内椎动脉平均血流速度和脉动指数的变化比较(±s)

平均血流速度(cm/s)脉动指数组 别 时间左侧 右侧 左侧 右侧治疗组 治疗前1.10±0.27 0.75± 0.18▲◇对照组 疗前治治疗后 28.39±3.43 31.69± 4.25▲◆32.71± 5.12▲◇ 1.13± 0.12 0.84± 0.23▲◆28.06±4.49疗后治 27.88±2.81 29.61± 4.79△29.50± 3.75△ 1.12± 0.32 0.99± 0.36△27.07±3.021.10±0.33 0.82± 0.15▲

表5 两组治疗前后血液流变学指标变化比较(±s)

表5 两组治疗前后血液流变学指标变化比较(±s)

注:与对照组治疗后比较,△P<0.05,▲P<0.01。

全血粘度(cp)组 别 n 时间低切 高切血浆粘度(cp)红细胞聚集指数红细胞变性指数治疗组 300 治疗前1.54±0.66 0.82± 0.36△对照组 150 治疗前治疗后 15.59± 5.01 10.03± 0.81▲4.81± 0.66▲ 2.54± 0.77 2.05± 0.36△5.32±1.1911.49±3.19 6.12± 2.36△治疗后 15.49± 5.26 12.91± 2.05△5.32±1.43 5.09± 0.88△ 2.53± 0.96 2.46±0.88 11.51±3.19 8.43±2.59 1.49±0.65 1.13±0.65

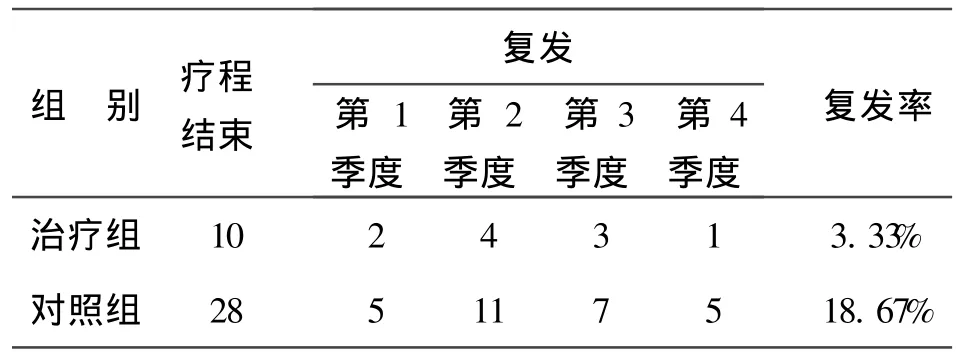

随访结果 见表 6。

表6 疗程结束 12个月后两组复发率对比(n)

讨 论 中风先兆证乃中风病之轻证,与中风病有大致相同的病因病机,虽错综复杂,但归纳起来,不外“风、火、痰、瘀、虚”五端。其主要病机为气血亏虚,内风挟痰浊瘀血,上扰清窍,横窜四肢,致脑窍闭塞,肢体不利,发为中风先兆[2]。现代医学对本病的防治缺乏有效的治疗手段,大多以抗凝治疗和抗血小板药物为主,临床疗效不甚满意。祖国医学对该病具有丰富的认识和实践,但目前仍存一主要问题是辨证论治分型不一,且不易掌握,大大限制了对该病的治疗。本研究在中医学理论指导下,循中风先兆证发病的病因病机,在多年的临床实践中,从古今治疗中风及中风先兆证的组方中,并结合中药现代药理研究,筛选出药物,组成治疗中风先兆证的系列中药,采用鸡尾酒疗法,收到了满意的效果。针对其病因病机,我们从“风、火、痰、瘀、虚”五个方面入手,临床辨证为风证、火证、痰证、瘀证、虚证以及阴虚与神闭,遵风者火者清之、痰者瘀者消之、虚者补之的治疗法则,从而自拟祛风膏、清火膏、七星膏、丹芎活血膏、五君膏、育阴膏、醒神膏七个方药以对症下药,症候兼夹者临证采用方药组合,如肝阳暴亢、风阳上扰者辨证为风证兼火证,治疗用祛风膏辅以清火膏;痰热腑实、风痰上扰辨证为痰证兼风证、火证,治疗用七星膏辅以清火膏与祛风膏。祛风膏用以大剂平肝熄风、搜风通络之品,佐以白芍养血柔肝,使血行风灭;清火膏则用大剂清肝泻火之药,辅以清热解毒之品,使火(热毒)去血安;七星膏组以化痰通络药物,使痰去脉通、无生风之源;丹芎活血膏则投以行气活血、化瘀通络之类,使气足血行、瘀消脉畅;五君膏以大剂补气之药,佐以养血补肾药物,使气足血有所推、血足气有所养;育阴膏则真对年老阴亏于下、肝阳亢于上,投以滋阴补肾,使阴足阳有所敛;醒神膏以行气开窍之品醒神开窍。这种治疗方法不离中风先兆证发病之宗,免去了临证组药之繁,且疗效明显,消中风于萌芽状态,极大降低了中风病的发病率。

中风先兆证多有脑血流动力学变化,脑血管狭窄是脑血管的器质性病变,多数是由脑动脉硬化形成的粥样斑块造成血管管腔狭窄变小,当血流通过狭窄处时,会引起血流速度的增高。口径越小,血流速度越快。血管内正常血液流动的层流被破坏,血管内的血流呈湍流现象。当血液在血管内由大口径流入更小口径时,血液不仅向前流动,而且血液中的某些成分以一定角度作旋转运动,使血流与管壁之间形成涡流[3]。以上临床观察表明,治疗组治疗后脑血流动力学变化幅度明显高于对照组,表明中风系列中药能扩张血管,增加脑血流量,改善脑循环。

对中风先兆证病人进行血液流变学检测发现,其血液流变学指标有异常增高的现象[4],反映了血液处于“浓、粘、凝、聚”的高凝状态,这种高凝状态可能是进一步向缺血性中风转化的物质基础[5]。采用鸡尾酒疗法能显著改善血液流变学状态,降低血粘度,增加血流量,改善脑供血供氧。本研究表明,中风系列中药治疗中风先兆证,能提高临床疗效,降低中风发生率,显著改善脑血流动力学及血液流变学等实验室指标,是预防中风病的有效方法。且中药具有疗效好、副作用小等优点,中医治疗中风先兆证具有广阔的前景。

[1] 中国中医药学会内科学脑病专业委员会、国家中医药管理局脑病急症协作组.中风先兆证诊断与疗效评定标准[S].北京:北京中医学院学报,1993,16(6):426.

[2] 陈根成,杨佳标.论中风先兆证与无症状性中风[J].中医研究,1998,11(4):3-6.

[3] 宋莹慧,陈 眉.352例临床诊断中风先兆症患者经颅多普勒检测分析[J].浙江临床医学,2006,11(11):1152.

[4] 宋其云,张伯礼.中风先兆证血液流变学临床研究[J].河北中医学报,1999,14(3):11-13.

[5] 王振海.中风先兆症候调查研究 [J].北京中医药大学学报,1994,17(3):42.