政府审计效率影响因素的实证研究

2010-03-11喻采平

喻采平

(长沙理工大学 经济与管理学院,湖南 长沙 410004)

自前审计长李金华在十届全国人大常委会第十次会议上作审计工作报告时列出触目惊心的审计“清单”以来,持续刮起的“审计风暴”成为社会之热点。2007年国家审计署共审计14.27万个单位,查出的各类违规问题经过处理后,可增加财政收入561.43亿元,减少财政支出51.38亿元,已向纪检司法机关移送各类违法犯罪线索2 401件[1]。这些数据使我们思考:社会公众对政府审计的需求到底有多大?我国现行政府审计是否很好的评价了政府受托经济责任的履行情况?政府审计的面够不够宽?政府审计的深度够不够?审计署《2008至2012年审计工作发展规划》表明:要全面推进绩效审计,促进转变经济发展方式,提高财政资金和公共资源配置、使用、利用的经济性、效率性和效果性,到2012年,每年所有的审计项目都开展绩效审计。审计署在向被审计的行政事业单位全面推进绩效审计的同时,我们也应该关注政府审计部门自身的绩效问题,即本文所研究的政府审计效率问题,政府审计作为监管部门,本身也需要外部的监督制约,否则,难以起到应有的作用。据审计署统计,从2005 年到 2006 年8月,审计署举报中心共接到反映审计机关和审计人员有关违纪问题的举报440起。审计署已经决定,从2007年起,由财政部门和监察部门联合组成监督机关,每年对审计部门进行检查,并形成固定的制度。这个制度的建立将打破审计部门无人监督的局面,更体现了审计部门加强自身廉正建设的决心。《21世纪经济报道》曾披露:监察部、财政部将对全国审计系统进行定期监察,2007年财政部进入审计署对其检查,目前已完成对审计署的检查工作,也查出了一些问题。[2]这是政府审计引入外部监督的一个良好开端,结束了无人审计政府审计部门的历史。鉴于目前政府审计论文多采用规范研究的方法来分析我国当前的政府审计现状,本文采用多元回归分析方法定量性地分析我国31个省级审计机关审计效率的影响因素,并根据实证研究结果得出本文的结论。

一、相关文献回顾

政府审计的效率究竟如何是政府审计政策制定者以及政府审计管理者关注的重要问题。从理论上讲,政府审计效率的度量应该是审计投入与审计产出的净收益。政府审计机关作为公共机构,其承担的职能是向纳税人提供关于政府审计的公共服务,从而节约预算资金或者促进政府提高资金使用效益,增加纳税人的福利。因此,用货币度量审计机关给纳税人带来的福利增加就是审计产出。审计投入是审计机关为了提供公共审计服务所需投入的资源,包括审计机关人力物力和财力的总和。美国审计总署在《2003年年度绩效和责任报告》中指出“2003年度GAO为美国纳税人带来了可以货币计量的财务效益354亿美元,纳税人的投资与收益比为1:78,这一比例不包括GAO为美国纳税人带来的不可用货币计量的其他效益。”我国审计署每年也公布了审计机关的审计成果,可见审计管理者对审计成果的重视。

如何衡量及提高政府审计的效率呢?国内外相关研究不多,且这些研究大多属于规范研究,缺乏数据的支持。国外关于政府审计的研究文献更多的是关注政府审计质量。DeAngelo将审计质量定义为审计师发现并且报告客户会计体系中存在的违背事项的概率,审计师发现问题主要取决于技术上的能力,而报告则主要取决于独立性。[3]国外的文献通常都默认技术上的能力是主观的和固定的,故而认为独立性是影响审计质量的重要因素,因此,国外文献均在独立性框架下对审计质量进行研究。Berry, Harwood, and Katz假设审计师在审计项目中执行必要的审计程序的程度是反映其工作质量的一个重要指标。结果表明,大量的错报发生在政府审计师这个群体里,而且在这个群体里,州这一级的政府审计师的错报率要略高于联邦的审计师。研究结果还表明,不在行政体系中工作的审计师的错报率要略高于在此体系中工作的审计师,没有执照的审计师的错报率要高于有执照的审计师。但作者的研究仅仅描述了审计成果的现象,没有进一步深入研究错报率的差异,是由审计人员的审计技能差异导致的还是由审计人员独立性的差异导致的,其研究有待于进一步予以深化。[4]Hepp and Mengel通过就GAO、PCIE、AICPA等机构对政府审计质量的研究报告进行分析,得出结论认为,尽管美国近几年提供给执业审计师的会计和审计指引有了很大的改善,但仍然有改进的余地。政府审计准则所要求的质量复核尚未对审计质量的改进产生作用。执行政府审计的审计师需要保持尽职,不要提供低质量的审计服务,出卖专业审计准则,或者联邦政府应该更深度地介入审计过程。[5]Deis and Giroux运用小规模独立的会计师事务所在从事德克萨斯独立学区审计中的审计质量的数据来研究公共部门审计质量的决定因素。他们的研究以德克萨斯教育机构审计部对这些事务所审计的质量控制复核结论作为度量审计质量的直接指标,通过检验声誉因素、博弈力量因素、报告时间、审计时间以及报告违背等因素对审计质量的影响,来研究审计质量的决定因素。结果表明,声誉因素和博弈力量都显著影响了审计质量,而且审计质量与审计时间的关系非常显著。因此,作者提出审计时间可以在没有其他更直接的度量因素时作为审计质量的替代指标。[6]

国内相关文献大多为规范研究。朱小平、叶友、傅黎瑛比较了中国和美国国家审计绩效衡量指标体系。作者首先描述了我国现阶段的审计绩效衡量指标体系主要是审计署在2003年公布的“审计业务绩效”,包括审计单位数和审计项目数、查出违规违纪金额、审计决定的数量和金额、审计移送的数量和金额、审计信息编报和被采用的情况、查出损失浪费金额、促进提高经济效益以及各类获奖情况。作者通过中美的比较,认为中国审计机关的绩效指标主要是基于目前的合法性导向审计,而美国的绩效指标主要是基于政策评估的效益性审计,从而提出建立与目前中国国家审计绩效指标相衔接的“成本效益比”综合指标。[7]相对于规范研究,迄今对政府审计进行实证研究的论文很少,宋夏云使用调查问卷分析了我国政府审计独立性的影响因素及控制机制[8];宋常、胡家俊、陈宋生在政府审计领域进行了档案式研究,他们通过回归检验后得知:在我国,经济越发达的地区,违纪金额越大,应缴违纪金额也越大,相应的已交金额越大;他们的研究成果也表明:没有证据说明地区越发达,上交金额比例越大。[9]欧阳华生对2003-2006年以来国家审计署发布的审计公告相关信息进行实证分析,他们的研究结果表明:我国审计结果的披露力度正逐步加大,但仅限于合规性审计结果的披露,绩效审计结果披露严重不足,审计结果受到被审计单位的重视,实际纠正效果与重视程度存在较大的偏差,一些违规问题没有得到有效遏制,屡审屡犯的现象普遍存在。[10]马曙光研究了政府审计人员素质对审计成果的影响问题,他将政府审计成果从审计财务效率和审计质量两方面进行度量,该实证研究结果表明,审计成果与审计人员的高学历显著正相关;不同审计经验的审计人员对审计成果产生不同的影响;经济类审计人员对审计财务效益影响比较显著,但专业背景都对审计质量的影响并不显著;并认为在政府审计人力资源管理中,需要注意审计人员学历、年龄和专业之间的合理搭配。[11]董延安研究了我国政府部门预算执行审计控制的效果及其与审计机关利益相关度间的相关关系,认为虽然我国政府审计预算执行控制的总体效果较好,但审计机关对严重影响自身利益的被审计单位的预算执行权控制效果较差。[12]

结合上述关于政府审计的文献,笔者认为从审计任务强度、审计执行力度、审计处罚力度和审计信息披露力度等几大方面来验证政府审计效率的文章很少。本文利用我国2002-2006年五年间31个省级审计机关的有关数据为样本,对四大影响因素与政府审计效率之间的关系进行实证检验。

二、研究假设

(一)审计任务强度越大,表明审计效率越高

审计任务强度指标涵义为单位审计人员在一定时期内(一般指一年)所审计的单位数量。如前文所述,我们以审计产出与审计投入的对比来度量审计效率。从经济学上看,审计实质上也是一种生产劳动,审计的投入分为劳动投入和资金投入两个部分,如果考虑固定资金投入的情形,审计产出应该是劳动投入的增函数。理论上如果提高了审计任务强度,相当于增加了虚拟的审计人员数,审计产出会增加,而投入没有增加,总体上应表现为审计效率的增加。根据以上的考虑,我们假设如果一定时期的审计任务强度越大,则平均每个审计人员所审计的被审计单位数量越多,表明审计效率越高。以审计任务强度来考察审计产出有一个前提条件,即审计任务的完成不单独与审计任务数量,还应与完成审计任务的质量相联系,审计任务应在规范的要求、规范的方法、规范的报告与结果的前提下完成,审计人员应在审计中发现问题,严格按照审计法规的要求处理审计结果,以下我们考虑影响审计效率的其他几个因素。

(二)审计执行力度越大,表明审计效率越高

审计执行力度指标涵义为单位审计人员在一定时期内(一般指一年)所查出的应上缴财政金额、应减少财政拨款或补贴及应归还原渠道资金三者的总额。根据审计执行力度的定义,审计执行力度实际上是审计产出,在单位审计人员不变,投入审计的经费不变的情况下,审计执行力度(审计产出)越大,则审计效率越高。从纳税人福利的角度看审计效率,如果审计执行力度越大,审计效率虽然也会提高,但由于审计产出和审计要求、审计方法、审计执行情况以及审计发现问题偶然性的关系,更高的审计执行力度(审计产出)并不一定代表更高的审计效率(纳税人福利)。我们在所有审计单位按照规范的审计要求、审计方法的基础上忽略审计执行情况与偶然新因素的影响,得出假设:如果一定时期的审计执行力度越大,则平均每个审计人员查出的上述三项金额越多,则表明该审计单位的效率越高。

(三)审计处罚力度越大,表明审计效率越高

审计处罚力度是指审计机关在审计活动结束后,针对所查出的问题(建议)要求被审计单位或相关责任人应该接受处罚的程度。一直以来,许多国家审计机关和学者在其研究成果中都主张应对被审计单位的权力腐败行为进行必要的处罚,这是保证政府审计效率的重要手段之一。1958 年最高审计机关国际组织(INTOSAI)第一届大会通过的决议指出:“要保证最高审计机关能采取必要的经济手段以完成赋予他们的任务”,这里的“必要的经济手段”应当包括处理、处罚等手段。该组织第四届大会上所论及的监督建议,包括如同我国政府审计机关履行监督职责时应当包括的收缴违纪款等。同时,《最高审计机关审计准则》还规定,“享有司法权的最高审计机关能对财务报表中发现的某些舞弊行为采取行动。它们可以对会计人员处以罚款,在某些情况下,还可以让会计人员停职或解雇他们。”无疑,这进一步强化了审计机关的处罚权,并能有效地促使被审计单位对违规行为进行纠正。目前,我国国家审计的审计(建议)处罚主要包括两个方面:一是经济处罚,是指对被审计单位的违规行为在经济上所做出的处罚,包括补交税金和罚款等;二是法(纪)律处罚,是指对有违法违纪行为的被审计单位相关负责人所做出的法(纪)律处罚,包括移送司法机关、检察机关或者进行行政处分等情形。由于经济处罚包括在应上缴财政金额里面,因此,这里的审计处罚力度指标仅包括法(纪)律处分,法(纪)律处分的人数越多,表明政府审计的效率越高。

(四)审计信息披露力度越大,表明审计效率越高

审计信息披露制度是我国政府审计推出的一项重大改革措施,目的是为了加强社会公众对使用财政资金或国家控制的公共资源的部门或企业的监督,以保证和促进其对公共受托经济责任全面有效地履行。马克思、恩格斯认为,只有人民群众实现了权力的监督,才是真正有效的制约,离开了人民群众的监督来谈所谓制约的问题,永远无法找到权力制约的有效途径。而对审计信息进行披露正是让社会公众参与监督公共权力的重要手段,也是提高政府审计效率的重要途径,这点也得到了许多学者的支持。目前我国审计机关进行审计信息披露的数量还不够,应该加大审计信息披露的力度,充分发挥审计信息披露制度对公共权力的控制作用。最近几年在我国刮起的“审计风暴”浪潮,引起了社会的强烈反响。也正是在这种浪潮下,受到审计署审计结果公告公开点名批评的中央各部委比以往任何时候都重视被审计署所披露的问题,也加大了对这些问题的整改措施。这些整改措施无疑对该单位相关责任人的权力使用进行了规范,从而达到了控制权力、减少腐败的效果。审计信息披露力度指标采用审计机关一定时期内单位审计人员提交的被批示采用的工作报告、信息篇数及审计结果公告篇数来衡量。单位审计人员提交的被批示采用的工作报告、信息篇数及审计结果公告篇数越多,表明政府审计效率越高。

三、数据来源、变量选取与模型构造

(一)数据来源

本文样本数据来源于《中国审计年鉴》(2003年、2004年、2005年、2006年、2007年共五册),对2002-2006年五年间31个省级审计机关所查出的应上缴财政金额、应减少财政拨款或补贴、应归还原渠道资金、审计人员数、被审计单位数、移交司法机关、检察机关和进行行政处分的人数、被批示采用的工作报告和信息以及审计结果公告篇数等数据进行档案式整理。在对样本进行选择时,由于西藏的数据缺失,因此将该样本剔除。

(二)变量选取及模型构造

文章将数据包络分析软件执行的审计单位技术效率(TE)设定为因变量,自变量主要有:审计任务强度(ATI);审计执行力度(APE);审计纪律或法律处罚力度(LPC);审计信息披露力度(IDC)。具体含义如表1所示。

表1 变量含义表

为考察影响审计单位效率的有关因素,本文将以下模型进行回归分析

TEi,t=β0+∑βmXim,t+Ut

i=1,2,…,30,t=1,2,…5,m=1,2,…4

根据样本数据,所考察的审计单位数量为30家,样本期跨度为5年(2002年至2006年)。这里TEi,t代表第t年审计单位i的DEA技术效率值。Xim,t表示各审计单位对应年份的各影响因素指标值,βm为待估计的参数值,Ut为随机扰动项。通过软件SPSS13.0处理数据。

四、实证研究结果及分析

(一)描述性统计结果及分析

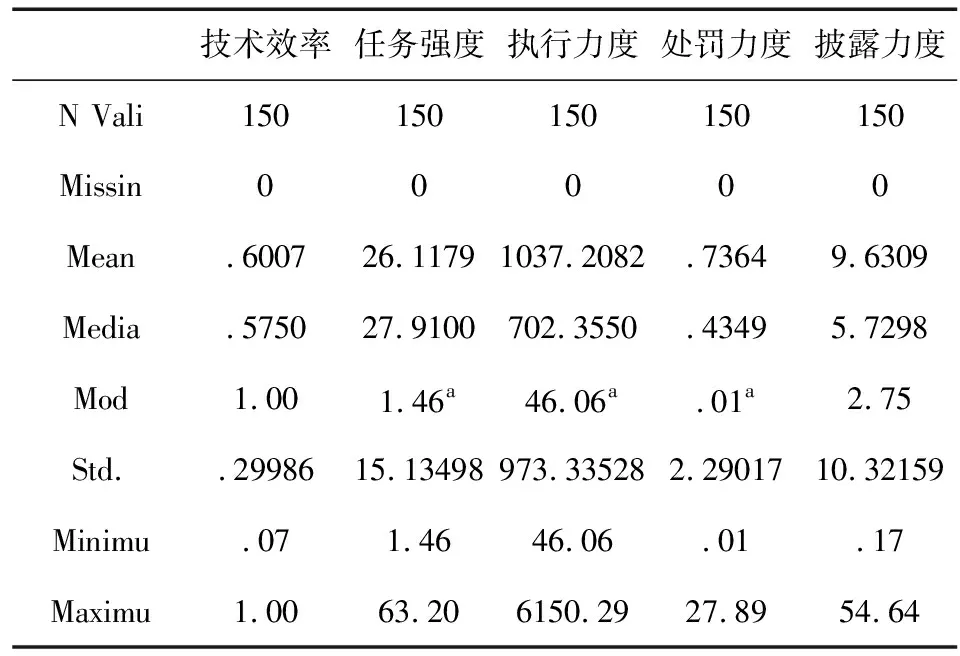

从表2可以看出五大变量描述性统计结果:

表2 描述性统计分析表

技术效率最小值仅为0.07,最大值为1,说明审计单位之间的技术效率差别非常明显,尽管该技术效率为相对技术效率,但仍有比较意义;技术效率平均值,中位值,众数分别为0.6007,0.5750,1.000,表明审计单位的平均技术效率为0.6007,处于中间位置的技术效率值为0.5750,而最多的数值为1,说明我国审计单位的技术效率比较低,解决方法应从提高纯技术效率和规模效率两方面着手。任务强度平均值为26.1179,但最小值仅为1.46,最大值为63.20,表明一定期间(一年)内,每个省级审计机关的人员审计被审计单位的平均数量为26.1179个,最小数量仅为1.46个,最大数量为63.20个,从中可以知道,各个审计单位人员的工作效率和劳动强度差别非常明显。执行力度最小值46.06,说明单位审计人员所查出的应上缴财政、应减少财政拨款或补贴及应归还原渠道资金三者之和的最小金额为46.06万元,同时该审计单位查出的问题过少,或人员过多,导致执行力度过小;相反,最大值达到6150.29,是最小执行力度的133.53倍,说明该审计单位人员审计技术娴熟,内部管理制度健全,同时审计人员的规模适当,导致该审计单位成果丰硕。处罚力度平均值为0.7364,表明按审计人员平均的被审计单位移送司法机关、检察机关或者进行行政处分的平均人数为0.7364人,最小值仅为0.01人,最大值为27.89人。披露力度平均数为9.6309篇,最小值为0.17篇,最大值为54.64篇。

(二)相关性结果及分析

表3列示了各变量间的Pearson相关系数。作为因变量的技术效率与自变量任务强度、执行力度、处罚力度及披露力度都具有正相关关系,且都通过1%水平的显著性检验,和本文的四项假设一致。

表3 五大变量间的相关性分析

技术效率与任务强度相关系数最高,为0.873,显著性水平通过1%的双尾检验;技术效率与执行力度、处罚力度及披露力度的相关系数分别为0.665、0.229及0.529,显著性水平都通过1%双尾检验。在上面的相关系数表中,我们还发现任务强度与执行力度,披露力度呈正相关关系,执行力度与披露力度也呈现正相关关系,因此在下面的回归分析中,我们应注意自变量间是否会产生多重共线性的问题。

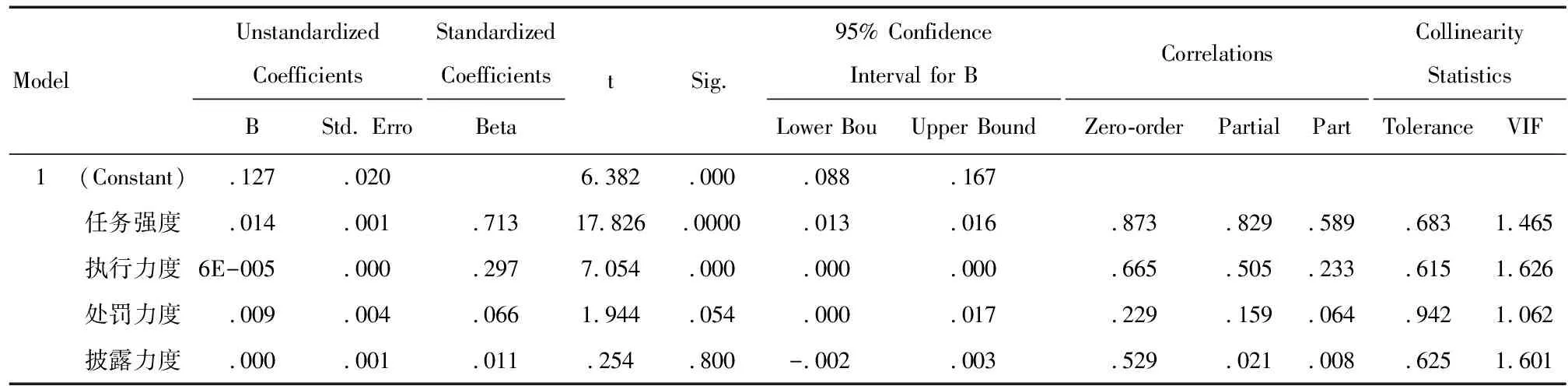

(三)多元回归结果及分析

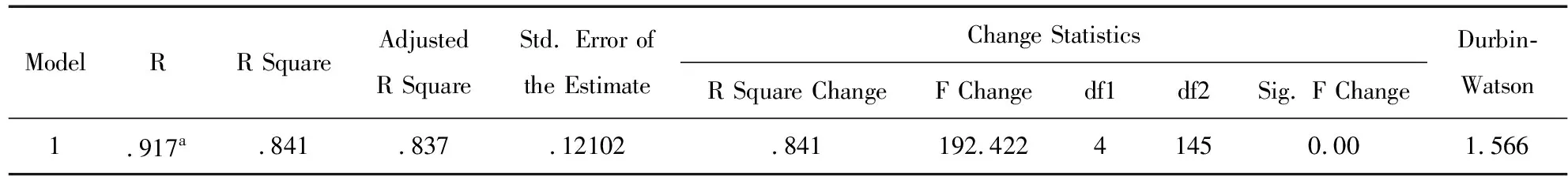

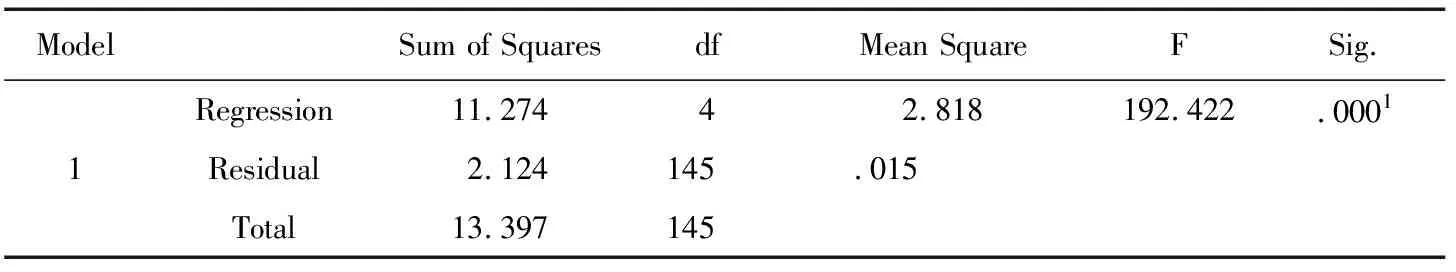

Model Summaryb

ANOVAb

Coefficientsa

从上面的多元回归结果我们可以知道:模型的拟合优度R2为0.841,调整后的值为0.837,说明解释变量对被解释变量具有很强的解释能力;F检验值为192.422,并且在小于1%的水平上显著,说明模型具有统计学意义;D-W值为1.566,说明模型可能存在序列自相关问题,但由于本文不作预测,可以不考虑影响;对于回归系数的显著性检验,除了披露力度没有通过显著性检验,其他三个自变量的系数均通过显著性检验,并且四个变量系数的VIF值均远小于10,因此模型自变量之间不存在多重共线性。

由于披露力度的系数没有通过t检验,因此,将自变量披露力度从原模型中去除,重新构建模型如下:

TEi,t=β0+∑βmXim,t+Ut

i=1,2,…,30,t=1,2,…5,m=1,2,3

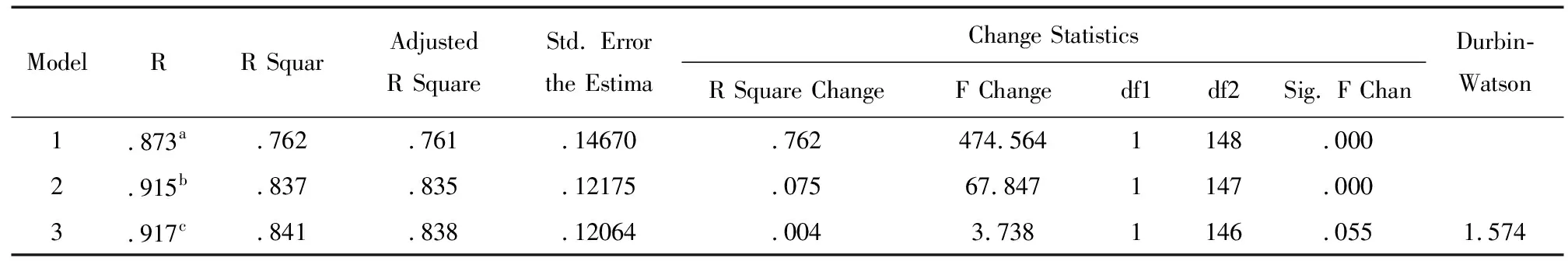

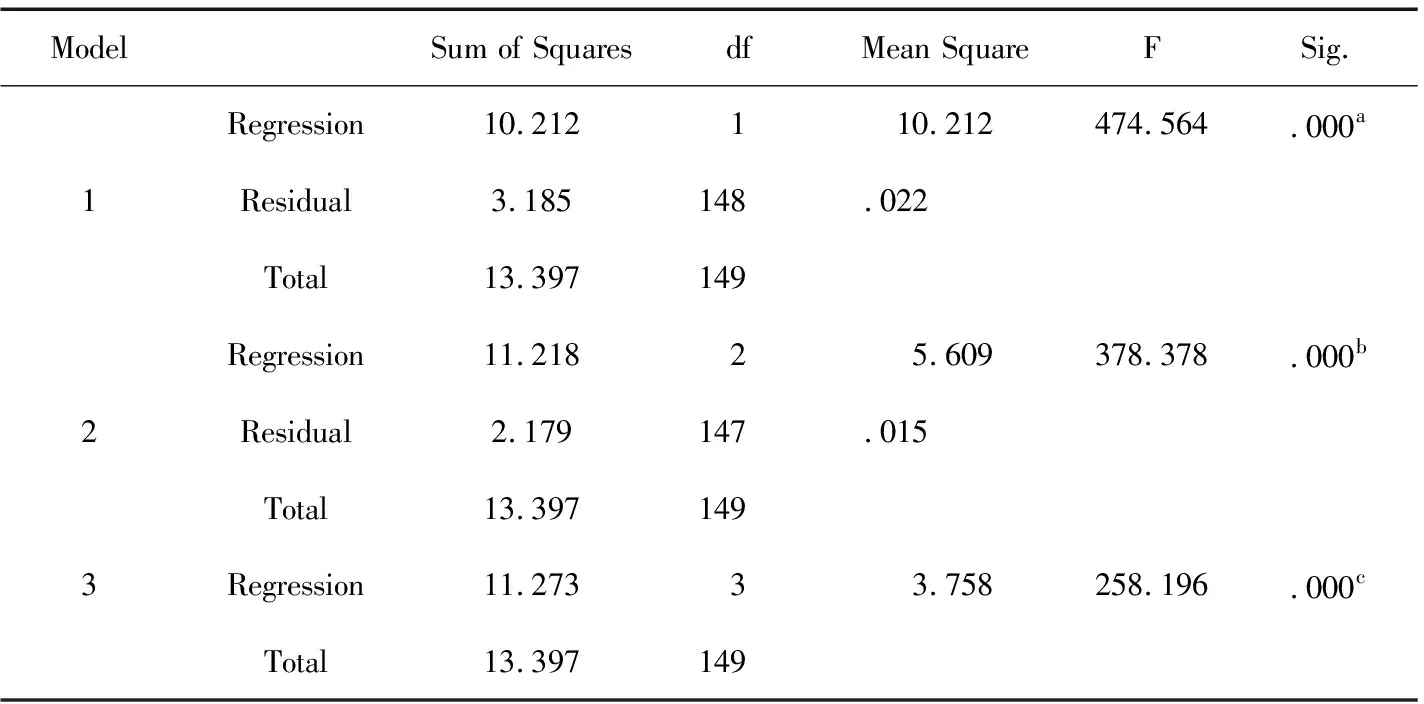

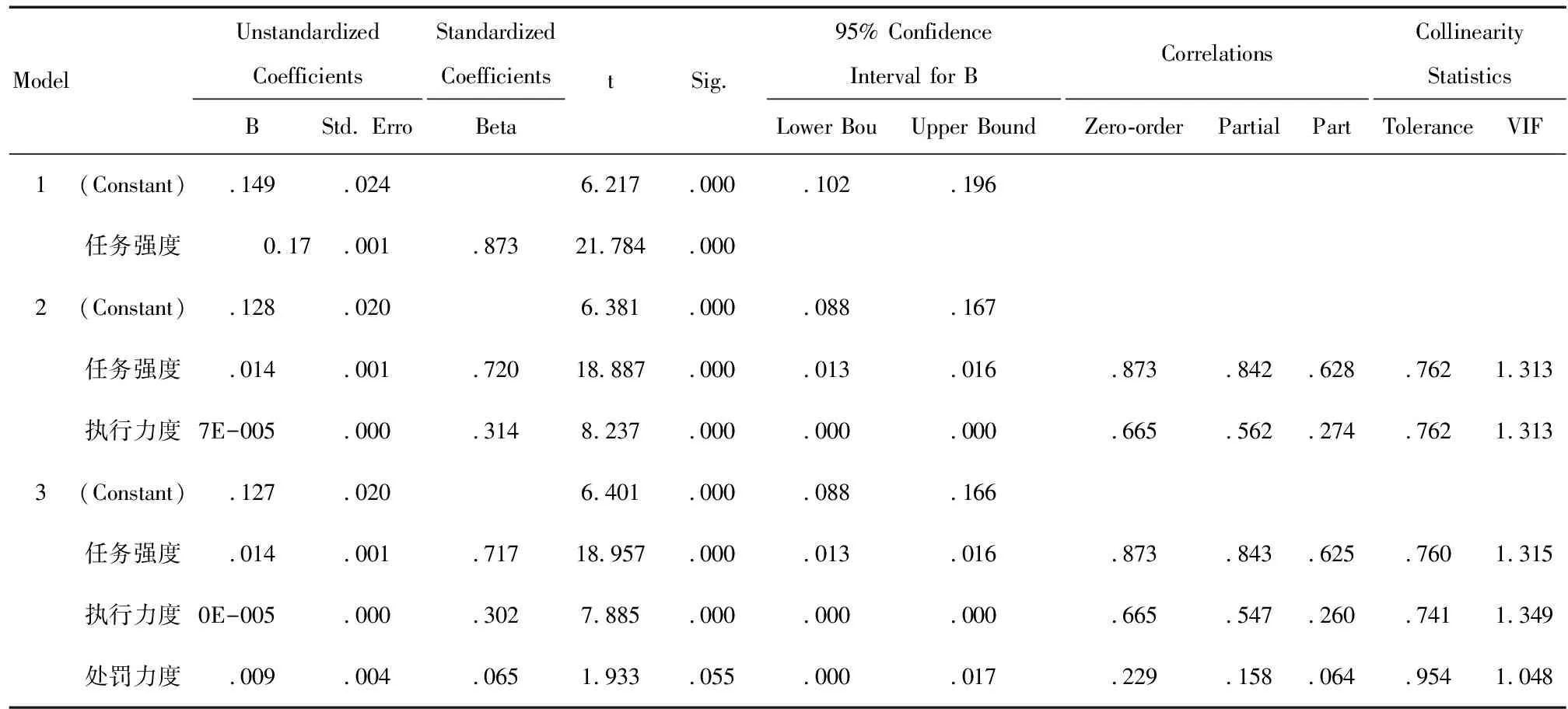

使用逐步回归方法对模型进行回归,得结果如下:

Model Summaryd

ANOVAd

Coefficientsa

从上面的去除自变量披露力度后的多元回归结果我们可以知道:由于采用逐步回归分析方法,回归的条件设置为系数的显著性检验值小于0.1,模型经过三步回归达到结果,剩余的三个解释变量均能进入模型,模型的拟合优度R2为0.841,调整后的值为0.838,说明解释变量对被解释变量具有很强的解释能力;F检验值为258.196,并且在小于1%的水平上显著,说明该模型较原模型更具有统计学意义;D-W值为1.574,说明模型可能存在序列自相关问题,但由于本文不作预测,可以不考虑影响;对于回归系数的显著性检验,任务强度和执行力度的系数均通过小于1%水平的显著性检验,处罚力度的系数通过了小于10%的显著性检验,并且四个变量系数的容忍度没有很小的值,方差膨胀因子VIF值均远小于10,因此模型自变量之间不存在多重共线性。

五、研究结论

通过上面的分析,可得到如下结论:

(1)审计任务强度越大,政府审计效率越高。

即单位审计人员一定时期内审计的被审计单位数量越多,表明该审计单位审计人员技能娴熟,审计组织内部管理科学,单位规模与审计任务适当,因此审计效率越高。根据回归结果,审计任务强度提高一个单位,则审计效率提高0.014个单位。

(2)审计执行力度越大,政府审计效率越高。

即单位审计人员查出的应上缴财政金额、应减少财政拨款或补贴金额、应归还原渠道资金三者之和的金额越多,则政府审计效率越高。根据回归分析结果,审计执行力度提高一个单位,则政府审计效率提高9.30E-005个单位。

(3)审计处罚力度越大,政府审计效率越高。

即按审计人员平均的被审计单位移送司法机关,检察机关或者进行行政处分的人数越多,政府审计效率越高。表明对人的处罚能够形成较大的威慑力,特别是对被审计单位领导人的法(纪)律处罚,在政府审计活动中对提高效率很有帮助。因此应加大审计机关的处罚权限,提高国家审计机关的权威地位,以增强政府审计效率。根据回归结果分析,审计处罚力度提高一个单位,则审计效率提高0.09个单位。

(4)审计信息披露力度对审计效率的影响不显著。

即单位审计人员被批示采用的工作报告、信息篇数及审计结果公告篇数的多少与政府审计效率高低不存在显著性的影响。

[参考文献]

[1]中国审计年鉴[M].北京:中国审计出版社,1998-2007.

[2]叶枫.监察部财政部将对全国审计系统进行定期监察[J].21世纪经济报道,2006-10-10.

[3]DeAngelo, L.E., Auditor Independence, “low balling” and Disclosure Regulation, Journal of Accounting & Economics 3[August]:113-127, 1981.

[4]Berry, L.E., G.B.Harwood, and J.L.Katz, Performance of Auditing Procedures by Government Auditors: Some Preliminary Evidence.The Accounting Review 62:14-28,1987.

[5]Hepp, G.W.and J.R.Mengel, Improving the Quality of Government Audits: Statistics Reveal Significant Audit Quality Problems.Journal of Accountancy [June]:87-92, 1992.

[6]Deis, D.Jr.and G.A.Giroux, Determinants of Audit Quality in the Public Sector, The Accounting Review 67:462-479, 1992.

[7]朱小平,叶友,傅黎瑛.中美国家审计绩效衡量指标体系比较研究[J].审计与经济研究,2004(5):1.

[8]宋夏云.中国国家审计独立性的损害因素及控制机制研究——基于246位专家调查的初步证据[J].审计研究,2007(1):24.

[9]宋常,胡家俊,陈宋生.政府审计二十年来实践成果之经验研究[J].审计研究,2006(3):33页.

[10]欧阳华生.我国国家审计公告信息分析:2003-2006——解读我国财政违规资金特征[J].审计研究,2007(3):8.

[11]马曙光.政府审计人员素质影响审计成果的实证研究[J].审计研究,2007(3):24.

[12]董延安.预算执行审计控制效果与审计机关利益相关度的实证分析[J].财会月刊,2007(17):65.