网络问责运行机制分析——兼论网络问责对我国行政问责制建设的意义

2010-01-15石共文闫军帅

石共文, 闫军帅

(中南大学公共管理学院,湖南长沙410083)

近年来,官场刮起一阵阵的问责风暴,问责事件层出不穷。2008年的“周老虎”事件、娄烦山体滑坡瞒报事件、哈尔滨林松岭事件、浙江公务员公费旅游事件、“躲猫猫”事件、周久耕事件……;2009年的邓玉娇案、上海“钓鱼”执法事件、跨省抓捕网民事件、罗彩霞事件、“替谁说话”事件……,再到2010年的广西烟草局局长“日记门”事件,无不是网民的质疑、揭发和追问,才使得事件的事实得以澄清,相关的责任人得以问责。网络话语权使网民能够充分行使自己的发言权、表达权,而网络的开放性、互动性使得问责事件一次次地升级,影响了整个事件的走向。网络话语权下诞生的这一新型问责方式——网络问责,无疑是一把行政问责的利剑,为行政问责开辟了新的途径。

一、网络问责概念界定

所谓“问责”,《现代汉语词典》(商务印书馆2005年第五版)解释为:“动词,追究责任。”在《麦克米伦高阶美语词典》中,对问责 (accountability)的解释为:“当一个人处于某一种特定职位时,公众有权力对其进行批评,而其本人有责任对于某职位有关的所发生的事情向公众进行解释。”[1](P1189)《公共行政与政策国际百科全书》根据委托——代理理论的角度将问责定义为“问责是委托方和代理方之间的一种关系,即获得授权的代理方 (个人或机构)有责任就其所涉及的工作绩效向委托方作出回答。”[2]因此,从中外词源学的角度来看,“问责”就是要在一定的约束下履行职责并对成果负责,包含着追究责任和承担责任的含义。在此基础上将网络问责定义为网民通过网络这一平台,向政府及其行政人员就职责与义务的履行情况进行质询,对于没有履行或没有正确履行行政责任的行为予以追究。

二、网络问责运行机制分析

案例分析是社会科学基本的研究方法,通过对典型案例的分析,我们可以总结出类似案例的发展变化规律,看清事物的本质。为了得出网络问责的运行机制,在此选取华南虎事件作为案例分析的对象,原因有二:一是华南虎事件影响力大,参与人数众多,具有典型性;二是对华南虎事件的资料掌握比较全面,有利于对网络问责的运行机制作全面的分析。下面对华南虎事件做一简单回顾 (见表1)。

表1 华南虎事件简表

(一)传统媒体的介入和公众的参与促成网络公共舆论的形成

1.传统媒体的介入

所谓公共舆论是指“社会公众对于公共事务的议论通过公共论坛的扩散而形成的公共意见,它是民意和众意的反映,是人民的精神、愿望和意志的总和。”[3](P14)顾名思义,网络公共舆论即公众通过网络这一公共论坛发表公共意见,最终形成一种共意。传统媒体指的是报刊、广播、电视这三大媒体,网络作为新兴媒体被称为“第四媒体”。网络媒体有着传统媒体无可比拟的便捷性、互动性等优势,但是网络媒体的公信力与传统媒体相比还存在很大差距。传统媒体有自己完善的运作机制和专业的新闻制作水平,能够对事件从专业的角度进行深度报道,而且在社会大众中有着不可替代的影响力。而这些正是网络媒体所缺少的,传统媒体与网络媒体的互动形成优势互补,促进了共意的形成。在华南虎事件中《新京报》、《南方都市报》、《南方周末》等纷纷根据网上的质疑进行追踪报道,在扩大社会影响力的同时,也引导了网络舆论的走向。

2.公众的参与

公众通过网络这一平台发表自己对事件的看法,众多网民的参与形成了一种场域,在这一场域中,相同的观点会产生共鸣,进而形成一种共意。意见领袖在共意的形成过程中发挥着重要作用,他们往往能够引导舆论走向。意见领袖一般具有专业知识,在民众中有一定的威望,能够产生“晕轮效应”。他们的见解往往能够代表许多网民的立场,具有相当的凝聚力。华南虎事件中的傅德志是“打虎派”意见领袖,他的文章被广泛转载,他的名字在各大网站上频频出现,成为打虎英雄的代名词。而他的博客也成为了打虎的重要阵地,其中国科学院研究员的身份也增加了他意见的权威性,凝聚了广大打虎派网民的力量,促成了“打虎”共意的形成。

(二)网络公共舆论形成的三个阶段

1.议题设置阶段

网络问责事件的议题主要有两个来源:一是传统媒体报道,二是网络论坛发帖或博客发文。在这一阶段,议题进入网民的视野,引起网民关注。少数网民开始就这一议题发表各自的见解与看法,但还未进入论辩状态。在华南虎事件中,新华网发布的《最新照片证实:野生华南虎再现陕西巴山腹地》这篇新闻算是对议题的设置,此后少数网民发帖表示肯定或质疑。

2.观点论辩阶段

随着网民参与讨论人数的增多,网络舆论进入了观点论辩阶段。大量网民通过BBS/论坛或博客等平台对事件进行讨论,意见领袖也会在这一阶段出现。有的问责事件刚开始就会出现舆论一边倒的局面,而有些则会有持续性的论辩与博弈。在华南虎事件中,“党指挥枪”在天涯社区发布的《陕西华南虎又是假新闻》将该议题带入大讨论中。随着傅德志与关克的开博,使得论辩进一步升级,并形成了“打虎派”和“挺虎派”两大阵营,此时事实的真相还不明朗,但是已经对于政府形成强大的舆论压力。

3.共意形成阶段

“把社会问题转入集体行动,这不是自动发生的,而是社会行动者、媒体和社会成员共同阐释、定义和重新定义形势的过程。”[4](P44)“互联网共意动员的成功是建立在网民对“社会不公正”的强烈情感基础上的,经由媒体对特定网络行为的‘包装和展示’引发升级的大众舆论。”[5]通过论辩阶段,事件的真相逐渐明朗化,公众的见解逐渐趋同,意味着共意形成。随着华南虎照的原型——华南虎年画的浮出水面,以及专家鉴定结果的公布,谎言不攻自破,舆论已经完全倒向打虎派一方,舆论的矛头直指陕西省林业厅。

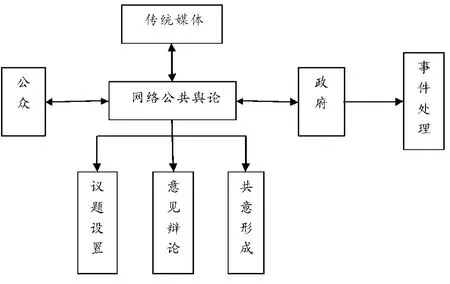

(三)网络公共舆论推动政府介入问责事件

“话语理论还提出了另外一种理解:意见和意志具有民主形式,对于政府和权力机关依靠权利和法律作出决策而言,其程序和交往前提是最重要的话语合理化力量。”[6](P245)“公众意见经过民主程序成为交往权力,它自身不能发挥‘宰制力量’,而只能把行政权力的行使引导到一定的路线上来。”[6](P246)网络公共舆论自身并不能行使问责的权力,而是通过舆论的压力和形成的交往权力去推动政府介入调查,并给出合理解释。正是由于强大的舆论压力才使得陕西省林业厅对虎照进行二次鉴定,最后公布虎照造假,对周正龙以及十几名干部进行严肃处理。下面是网络问责运行机制简图(见图 1)。

图1 网络问责运行机制简图

三、网络问责对我国行政问责制建设的意义

通过网络问责的运行机制我们知道,网络问责并不是通过网络直接产生问责的权力,而是通过网络形成一种交往权力,这种交往权力具体表现为网络公共舆论所产生的影响力。通过网络公共舆论来影响行政权力的发挥,最终使政府及其行政人员的失范行为得以追究。网络问责通过其特有的问责方式不仅取得了现实的问责效果,而且对我国行政问责制度产生了深远的影响。

(一)网络问责促进了我国行政问责文化和责任行政理念的形成

“一个稳定的、有效的民主政府的发展,不仅仅依赖于政府和政治的结构;它依赖于人们对政治程序的取向——依赖于政治文化。除非政治文化能够支撑一个民主的系统,不然,这个系统成功的机会是很渺茫的。”[7](P586)由这段话可以看出文化对于政府实现善治的重要性。我国两千多年的封建统治塑造了一种封建的政治文化,造就了“官僚”和“臣民”。根据路径依赖理论,这种封建文化仍然具有强大的影响力,至今还影响着我国行政文化和民众的思想。“官本位”的思想使得官员以追求个人权力和利益为终极目的,为当官而当官,崇尚权力至上的行政理念。这种文化的直接后果就是官员责任意识淡薄,只关心政绩而全然忽视人民赋予的责任,只对上级负责而不回应人民的要求。而“家长式”的治理模式形成的“臣民文化”,导致一种“政治冷漠症”,民众疏于对政治的关心和对官员的问责,民众不敢问责也不愿问责,而这样一种行政问责文化进一步刺激了官僚式的治理。

随着公民意识的崛起,公民的问责意识逐渐增强,网络话语权下兴起的网络问责增加了民众问责政府的机会,增强了问责政府的权力。网络问责成为一场场公民教育,一次次问责的成功鼓舞了民众问责政府的勇气,坚定了问责政府的决心,它是公民意识觉醒的表现,进一步促进了公民意识的崛起,促使“臣民文化”向“公民文化”转变。这种新的行政问责文化为我国行政问责制度的发展提供了良好的氛围,是真正实现行政问责的一种不可或缺的柔性机制。网络问责也使政府及其行政人员感受到前所未有的压力,因为网络问责使政府不作为、乱作为的行为无所遁形。这无疑促使政府转变以往的行政理念,改变以往的工作作风,从“官本位”向“民为本”的执政思路转变,从“权力至上”向“权责对等”的行政理念转变,真正实现“有权必有责、用权受监督、违法收追究、侵权要赔偿”的责任行政理念。“有了责任理念,政府将摆脱‘官本位’的状态,通过为公众服务、对公众负责来获取公众的信任与支持。”[8]

(二)网络问责推动了行政问责的制度化进程

“制度在社会中起着根本性的作用,它们是决定长期经济绩效的基本因素。”[9](P242)因此行政问责必须走制度化的道路,建立行政问责的长效机制。网络问责从两个方面促进了行政问责的制度化进程,一是网络问责推动了政府信息公开;二是网络问责加快了行政问责法规建设。

从网络问责事件中我们可以看出公众对于政府信息公开的强烈诉求,这种诉求是公民知情权的一种表达,在某种程度上,政府信息公开是政府对民众信息公开诉求的一种回应。网络问责过程中涉及到了不同的群体,有政府、公众、传媒以及其它利益相关者,“事实上,正是利益相关者、政府、公众的整个信息博弈过程中实现了对政府信息公开的推动”。[10]在华南虎事件中,正是网民、专家、传媒的力量促使政府对虎照进行第二次鉴定,并公布鉴定结果。“正是新闻媒体和网络媒体的合力,引起强烈的传播效果,促使政府了解到公众希望获得某类信息的诉求。”[11]网络问责事件中,网上网下形成一种联动机制,合力要就政府公开信息,这种力量是前所未有的,今后将进一步推动政府信息的公开化。政府信息的公开为行政问责制度化创造了条件,在此过程中,网络问责发挥了重要作用。

网络问责推动政府信息公开化的同时也加快了行政问责法规的建设。随着网络问责事件的增加、问责范围的不断拓展,其影响力与日俱增。如此多的官员受到问责,也显示出我国现有行政问责法规存在严重的漏洞和缺失,加快问责立法势在必行。网络问责在这方面的作用已经显现。2008年,我国出台了针对官员问责的专门法规——《关于实行党政领导干部问责的暂行规定》,这一规定的出台,与近年来网络问责事件的增多不无关系。随着网络问责力量的增强,我们相信在不远的将来,许多问责法规将会出台,填补我国行政问责法律制度的空白,将有力地推动了我国行政问责的制度化进程。

(三)网络问责壮大了异体问责的力量

根据行政问责主体的不同,行政问责可以分为同体问责和异体问责。所谓同体问责是指执政党内部对其党员领导干部的问责,或者行政系统内部对其行政官员的问责。异体问责主要是指人大、政协、民主党派、司法机关、新闻媒体、民众对执政党和政府的问责。[12]根据委托代理理论我们可知,政府实际上是代理人的角色,代理人应该受到委托人的监督以防止其对权力的滥用。代理人内部的监督无法实现真正的监督,也就是说同体问责难以达到问责的目的,因为同体问责中,政党或政府既充当了运动员的角色,又担当了裁判员的任务,效果可想而知。因此必须通过异体问责才能实现真正的监督,壮大异体问责的力量也是行政问责的必由之路。

网络问责不是单一主体在行使问责的权力,而是一种对社会力量的整合,一种在线与离线的联动。以往单一主体难以或者无法实现的问责目标,通过这种联动机制得以实现。网络以其特有的开放性与互动性,能够在较短的时间内凝聚强大的力量,这种强大的社会力量实现了权力与权力的制约,使行政权力能够得到合理运用。行政人员的价值取向也会随之发生变化,他们不再仅仅对上级负责,而且是对整个社会负责,对人民负责,正如有人所说“关注就是力量,围观改变中国”。异体问责力量的壮大推动了我国行政问责制度的发展。

(四)网络问责拓展了行政问责途径

目前,我国行政问责制度还很不完善,可供公众选择的行政问责途径也有限。传统的行政问责途径主要是行政法律诉讼和公民上访,然而通过这两种途径进行问责其成本是相当高的。对于政府公共权力滥用或者不作为的行为,只有真正伤害到公众切身利益,在不得已的情况下才会选择行政法律诉讼。因为在与公权力进行对抗时,公众是弱势群体,许多诉讼因为公权力的过于强大而流于形式。而且,还有对诉讼费用、时间、持续性伤害 (如打击报复)的考虑,所以对于政府官员的某些作为只能睁一只眼,闭一只眼,在一定程度上纵容了某些政府官员不作为、乱作为。公民上访制度也存在类似的问题,公众轻易不会上访,只有当伤害达到一定程度时才会选择上访,因为上访的成本也很高。目前许多地方的上访接待制度还很不完善,上访人员的权利等得不到切实的保障,而且还会遭受社会上一些人的歧视,如北大教授孙东东就曾经放言称上访专业户99%精神有问题。而且,群体性上访还可能激化矛盾,给社会也带来了不稳定因素。

上述情况也是催生网络问责的一个重要原因,反过来,网络问责也拓展了行政问责的途径。人民网的一项调查显示,87.9%的网民非常关注网络监督,遇到社会不良现象时,99.3%的网民会选择网络曝光。[13]选择网络进行问责的原因,除了与现行行政问责制不完善外,还在于网络自身的优点,即匿名性、便捷性、互动性。匿名性保证了问责主体的言论自由,能够表达自己的真实想法,如实反映情况,而且能够免遭打击报复,消除了问责的一大顾虑;随着互联网的普及,公众可以随时随地进行举报,其便捷性是传统问责方式无法比拟的。由于问责成本降低,极大地鼓舞了公众问责政府的热情,这也是近年来问责事件多发的原因;网络强大的交互性使得网络成为一个“扩音器”,问责政府的声音能够得到不断放大,促使政府对问题进行解决。通过网络,公众获得了话语权,使自己的声音能够被倾听,这无疑开辟了一条问责政府的阳光大道。

[1]麦克米伦高阶美语词典[Z].北京:外语教学与研究出版社,2004.

[2]宋涛.行政问责概念及内涵辨析[J].深圳大学学报,2005,22(2):43.

[3]程世寿.公共舆论学[M].武汉:华中科技大学出版社,2003.

[4]Klandermans B.The social Phychology of Protest[M].Oxford:Blackwell,1997.

[5]高恩斯.互联网公共事件的议题建构与共意动员[J].公共管理学报,2009,(4):101.

[6]曹卫东.哈贝马斯精粹[M].南京:南京大学出版社,2004.

[7]阿尔蒙德,维巴.公民文化[M].杭州:浙江人民出版社,1989.

[8]黄旭,傅国春.网络时代我国政府职能转变的机遇及挑战[J].怀化学院学报,2009,28(7):42.

[9]马克斯·韦伯.经济与社会上卷[M].北京:商务印书馆,1997.

[10]李世颉.公民知情权与政府信息公开政策的互动分析[J].中国行政管理,2009,(7):16.

[11]T.Sprehe.OMB Circular No.A-130,the Management of Fedral Information Resouce:Its Origins and Impact.Goverment Information Quarterly,1987,4(2):189-196.

[12]程祥国,黄小军.行政问责的主体及其保障机制研究[J].江西社会科学,2007,(9):221.

[13]网络走进百姓政治生活87.9%的网民关注网络监督[EB/OL].http://politics.people.com.cn/G B/1026/8766917.html,2009-02-09.