英汉“恐惧”的认知原型研究

2010-10-23向友青

向友青

(湖南农业大学外国语学院,湖南长沙410128)

英汉“恐惧”的认知原型研究

向友青

(湖南农业大学外国语学院,湖南长沙410128)

以体验哲学和原型范畴化理论为指导,对英汉“恐惧”进行了认知原型分析。首先提出英汉“恐惧”这一情感概念是在人类相同的或不同的认知体验之上演变而来,具有相同和不同的认知原型。然后对其进行了认知解读,得出:英汉情感概念“恐惧”是以人类身体体验为基础,以原型为认知参照点,利用家族相似性,通过隐喻认知机制而逐步形成的。

体验哲学; 原型范畴化理论; 恐惧; 原型

Abstract:Using Philosophy in the Flesh—the philosophical basisof the cognitive linguistics and the prototype categorization theory,this paper goes on a cognitive analysis of the emotion“fright”between English and Chinese.Firstly,It puts forward the idea that the concept“fright”is evolved on the basisof human's same or different experience and consistsof the same and different cognitive prototypes.Secondly, It concludes that the category and concept of“fright”between English and Chinese is formed on the cognitive reference point of prototype by way of family resemblance and metaphorical cognitive mechanism.

Key words:philosophy in the flesh; prototype categorization theory; fright; prototype

一、引言

两千多年前,哲学家、科学家和教育家Aristotle视隐喻为语言的修辞手段。生成语言学家Botha[1]把隐喻的本质看作一种选择限制的背离。Searle[2]认为隐喻属于语言能力研究范围之外。Lakoff和Johnson开创了隐喻新纪元,认为隐喻是一种认知手段和思维方式,是从始源域 (source domain)向目标域 (target domain)的结构映射。隐喻意义是“来源域的部分特征向目标域的映射结果”[3]。

情感隐喻的研究最初始于Lakoff和Johnson,他们认为英汉两种语言中的情感概念大部分是经过由具体到抽象的隐喻化过程而概念化的。人类四大基本情感喜、怒、哀、乐是人类感觉器官直接作用于周围世界的感知和体验的结果,并通过各种方式和手段 (如欢呼、咆哮、哭泣、鸣唱)得以表达和宣泄。国外有许多学者对英语和跨语言情感概念做了大量分析,如Yu[4]在lakoff等人的研究基础上发现英语可以选择“火”、“流体”做“愤怒”的情感隐喻,汉语可以选择“火”和“气”做“愤怒”的情感隐喻。中国学者陈家旭[5]认为在英汉两种语言中都有“恐惧是容器中的冷液体”的情感概念隐喻。基于原型范畴化理论对情感概念“恐惧”进行认知研究的文章还是非常少见,这一领域还有很大的挖掘空间。因此,用认知语言学的基本理论—原型范畴化理论对英汉情感概念“恐惧”进行认知探讨具有一定的理论意义。

二、原型范畴化理论

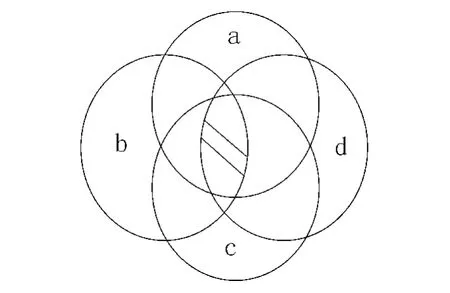

原型是指范畴内典型代表、与同一概念的成员有更多共同特征的实例,这个典型代表对于识别范畴起重要作用。如在“鸟”的范畴化过程中,知更鸟可以充当典型代表。范畴化指在差异中找出相似[6]。范畴化的最直接作用是减轻认识过程中的工作负担。根据这一基本特征,Rosch[7]提出了范畴化的两个基本原则:1)在功能上达到认知经济性,范畴系统必须以最小的认知投入提供最大量的信息。2)在结构上提供的最大量的信息必须反映出感知世界的结构。好的、清楚的样本即原型/典型,充当非典型实体范畴化的参照点。根据典型实体类比而得出的范畴即为原型范畴[8]。原型范畴化是以原型为认知参照点进行认知组织的一手段和原则。原型范畴化理论的代表人Lakoff等认知语言学家认为:范畴是凭借典型特征建立起来的“完形”概念;范畴成员有典型和非典型之分,彼此之间有隶属程度差异;范畴成员之间存在相似性和共性特征,可构成一个连续体;范畴的边界是模糊的。范畴成员在范畴内的地位根据其拥有范畴特征的重要性和数量有中心成员、次中心成员和边缘成员等的区别,可用图1表示[9]。

图中的阴影部分表示具有共同的四个特征的成员,它们是范畴内的最典型成员,即原型。有三个特征交叉的还算得上典型成员,随着交叉特征的减少,成员的地位逐渐远离原型。原型具有范畴内最多的重要特征。

图1 原型范畴化“原型”示例图

三、英汉“恐惧”的认知原型分析

对英汉“恐惧”的认知原型的分析,可从人类的生理反应、人类声音、人类身体疾病、自然现象、由生理反应产生的不同认知、对动物的不同认知、对环境的不同认知七个方面进行。

(一)相同的认知原型

1.从人类的生理反应角度看

恐惧是人类最基本的情感之一。按照普通心理学的解释,恐惧是企图摆脱、逃避某种危险情景时所产生的体验。引起恐惧的重要原因是缺乏处理可怕情景的能力和手段[10]。人们感受恐惧时,会出现各种各样的反应,如心跳加速、身体颤抖、流汗、面色苍白、两眼发直等等反应。特定的情感变化都与身体某一器官的变化相关联。而心脏作为重要脏器常被视为情感之所在,人们相信情感受心脏控制。因此英汉语中都有恐惧是心脏的不正常跳动 (FEAR IS THE AB NORMAL BEAT OF HEART)的概念隐喻[10],这些生理变化构成了语言对其进行概念化的基础。人类在反复的生理体验(如心跳、脸苍白、叫喊、胆寒等)之上形成了“恐惧”的认知原型,即“内心的害怕”。因此,“内心的害怕”充当抽象情感概念“恐惧”的认知原型。如:

(1)She turned pale with sudden fear.

(2)It made my heart stand still.

(3)他吓得面无血色。

(4)他们个个心惊肉跳。

英汉两种语言中关于“恐惧”的隐喻“恐惧是内脏和五官的生理变化”,是来自恐惧时所产生的生理反应。人在恐惧时,呼吸加快而短促,心脏和脉搏跳动加速,血液循环不畅通,面部失去血色,变得“苍白 (turn white)”,“心惊肉跳”等行为表现[11]。因此,英汉两国人民在共同的生理体验基础之上产生了“恐惧”的认知原型并逐渐用语言形式将它固定下来。

2.从人类声音的角度看

情绪和情感是对客观事物的态度的体验,是人的需要是否获得满足的反映。同时是人对客观事物的反映形式,情绪和情感不同于认知过程,认知过程是人对客观事物本身的反映,而情绪和情感反映的则是客观事物与人的主观需要之间的关系[12]。情感的变化必然会引起气息变化。由于“气乃声之本”,因此气息状态的变化又会引起声音变化。表现在语言上就有恐惧是失语或声音的变化 (FEAR ISLOSING WORDS OR THE CHANGES OF VOICE)的概念隐喻。人类在对本身声音变化的长期、反复的体验之下形成“恐惧”的意象图示并最终形成“恐惧”这一情感概念。如:

(5) “Who are you?”Eddie was about to inquire,but the words died when he realized the obesity's feet were not touching the ground.

(6)艾迪刚想问“你是谁?”,但他突然意识到那肥婆的脚飘在地面上,他就说不出话来了。

(7)He was so scared that his voice trembled when he told us the story.

(8)他讲述这个故事时,由于害怕,说话的声音都在颤抖。

在经历恐惧初期,人们会惊呆了,“说不出话来 (words died)”或者语调突变,“颤抖 (his voice trembled)”。当恐惧达到高潮时,恐惧就爆发为可怕的尖叫。在英汉语中,对情感“恐惧”的认知都是以声音的变化为基础的,这表现出语言间的共性。因此,英汉两国民族的人们在对自身声音变化的反复体验之上,抽象出意象图示并最终形成“恐惧”这一情感概念。

3.从人类身体疾病的角度看

语言不仅是认知的表现形式,而且是它的组成部分。源于日常经验的认知系统构成了语言运用的心理基础。在隐喻结构中,两种似无联系的事物之所以相提并论,是因为人类在认知领域对他们产生了相似联想,最终会利用这两种事物的交融来解释、评价、表达他们对客观现实的真实感受和情感[13]。在英、汉语中,存在着“恐惧是身体或精神疾病”(FEAR IS A PHYSICAL OR MENTAL D ISEASE)的概念隐喻。在饮血茹毛的原始社会,人们对疾病缺乏基本的知识和防御,在疾病面前人们束手无策,对疾病的恐惧伴随着人类的日常生活。因此,人们在对疾病的反复体验之下,形成了“恐惧”这一抽象的意象图示,随后并通过文字把这一情感概念固定下来。如在英、汉语中有:

(9)I nearly died of fright at the sight of thedead body.

(10)She was insane with fear.

(11)看到尸体,我差点吓死了。

(12)她被吓得精神错乱。

消极的情绪会引发身体和精神疾病。人遭受恐惧时,出现患病的各种症状:“晕过去”,“die(死去)”、“insane(精神错乱)”等。人们通过对疾病的反复体验,形成了对于疾病的“恐惧”之情,抽象出“恐惧”的意象图示。可以说,“恐惧”抽象情感概念是基于人类对于疾病的反复体验之上抽象出来的。

4.从力的角度看

Dent等的生态说表明隐喻起源于对世界感知信息的共鸣。隐喻是一个综合系统,人们在生活中发现一种事物的某些特征与另一完全不同事物的某些特征相比,具有相似性(resemblance)、像似性 (iconicity)或者相关性 (relativity),于是将其某方面的意象 (image)转移到这个完全不同的事物上,产生隐喻。英汉语言中都有“恐惧”是“自然或超自然的力量”的隐喻。雷、电、风等是所有人类在日常生活中接触并体验到的自然力量。这种自然力量发生时伴随着令人极度害怕的破坏力,具有摧毁一切、势不可挡的威力,在大自然面前,人类显得是如此的渺小和无助。因此,人类在对自然力量的反复体验之下,抽象出意象图示“无助、胆怯”,并在此意象图示的基础之上最终形成“恐惧”这一抽象情感概念。

(13)Fear weighed heavily on them.

(14)He was haunted by fear.

(15)恐惧压得他喘不过气来。

(16)他一直恐惧缠身。

恐惧是一种自然或超自然的力量,能把人“压得喘不过气来 (weigh heavily)”。“haunt”原意为被一种超自然力量缠身,因此人们处于恐惧的状态下就如同被自然力——海浪、火焰或超自然的力量吞没,陷入无边的恐慌中。英汉民族都将恐惧的始源域投射到目标域——自然或超自然力量上,用令人害怕的自然现象或灾害来隐喻较难把握的情感。

(二)不同的认知原型

1.由生理反应产生的不同认知

“恐惧”这一抽象情感概念的形成也是由客观世界、人的认知、社会文化等因素促动的象征符号。中华民族的祖先自古以来就相信鬼魂的存在,而人死后灵魂会离开身体并且变成鬼魂,并且认为人受到极度惊吓时,灵魂会出窍。在这种文化和认知背景下,汉语表达恐惧的隐喻还包括魂魄离开身体,诸如“失魂落魄”、“魂飞魄散”、“魂不附体”、“魂不守舍”、“鬼哭狼嚎”等说法。由此而来,中国人在长期的“鬼魂说”的思维定式和文化认知模式之下,通过自身生理和心理的反复体验,形成了“恐怖”的意象图示并最终形成“恐惧”这一文字表达形式。如:

(17)他吓得魂飞魄散。

(18)他被吓得魂不附体。

(19)敌人被打得鬼哭狼嚎。

(20)白黎生认为是虎啸,吓得魂儿都飞出了七窍。

另外,由于在中国人的概念里,与“恐惧”这一情感概念表达有关的内脏包括“胆”和“肾”。因此,汉语常用“吓破了胆”、“胆虚”、“胆寒”、“闻风丧胆”、“胆战心惊”等表示恐惧。中医理论认为,肾为先天之本,如肾气不足,生命力就不强,就容易受到惊吓,并且固尿能力差,所以汉语中有“吓得屁滚尿流”的说法。而在英语中,就很少有类似的用法。

2.对动物的不同认知

认知模式是储存在我们头脑中的关于特定认知对象的所有认知表征,它具有开放性及网络构建倾向性的特征[14]。英语、汉语具有不同的思维认知模式,即使思考对象相同,思维结果也往往有别。英国是以岛屿为主的国家,“鹅”多,因此英语中有“胆小如鹅”的情感隐喻概念表达式,如“get goose bumps”和“raise goose skinonone's arms”。并且,在描述“恐惧”时,人们还倾向于用鸽子、小鸡、兔子来隐喻恐惧,如“chicken-hearted”、“pigeon-hearted”、“as scared as a rabbit”。英国人在对“鹅、鸽子、小鸡、兔子”这些性格温驯、容易驯养的动物的长期、反复的体验之下,形成了“胆小、胆怯”的意象图示,并在此意象基础上形成“恐惧”的情感概念。例如:

(21)The sudden sound made me goose pimpled.

(22)She was as scared as a rabbit.

(23)I was pigeon-hearted when I saw a snake.

(24)The dreadful picture raised goose skin on my arms.

而中国是以大陆为主的国家,“鼠”多,汉语中则用“鼠”来表示恐惧、胆小和害怕。另外中国人还利用鸡或蝉来隐喻恐惧,如“呆若木鸡”、“噤若寒蝉”、“浑身起鸡皮疙瘩”等。因此,中国人在对“鼠、鸡、蝉”的反复体验之上形成了“胆小、胆怯”的意象图示,并在此意象基础上一形成了“恐惧”这一抽象的情感概念。如:

(25)“言同百舌,胆若鼷鼠。”(语本《魏书·汝阴王天赐传》)

(26)“彼知已负有司之禁,则必鸟骇鼠窜,窃弄锄梃於草茅之中,以扌干游徼之吏。”(曾巩《救灾议》)

隐喻作为语言现象是储藏、传承、发展文化的载体,必然蕴含着丰富的文化。因此,隐喻也具有民族性和约定性,体现着文化的冲突和差异。不同的民族文化沉淀在隐喻中必然留下截然不同的深刻痕迹。

3.对环境的不同认知

根据Dirven&Verspoor[15]的研究,判断一个词汇范畴的原型意义有三种相互关联的方式。一是直觉判断,即要判断一个义项的凸显性,可以先看看哪个义项是我们首先想到的;二是看义项的使用频率,使用频率最高的为原型义;三是看哪个义项对于其他义项的解释更为基本。可见,原型义的确定是与我们的认知过程密不可分的。而认知过程是受特定的社会文化环境影响的。客观世界的变化往往会改变我们对头脑中意义的选择。因此,客观地理环境的差异也会影响我们对头脑中意义的选择。英国是四面环海的岛国,是以海洋商业文化为主,因此英语中有关海洋、船只的隐喻十分丰富。英国人在对海洋、船等周围环境的日常体验下,如“海洋”的变幻莫测,航海的艰难困苦,海上生活的担惊受怕,导致了英国人对海洋的恐惧,在此基础上抽象出意象图示“担心,害怕”,并逐渐产生出“恐惧”这一情感概念。

(27)It gets the wind up him.

(28)They were greatly taken aback by the news.

在以上的例子中,例 (27)中的“get the wind up” (担心、害怕)同海员担心恶劣的天气有关。例 (28)中的“be taken aback(吓了一跳)”出自航海上的术语“呛风”或“逆风”。因此,英国人常用与海上环境有关的词语来隐喻“恐惧”这一抽象情感。而汉语中则很少有类似的表达方式。

(三)“愤怒”概念形成的认知解读

隐喻化思维是人类思维中固有的一种思维模式。英汉“恐惧”这一情感概念隐喻是建立在人类情感体验的生理反应基础上的一种认知现象,它借助于具体有形的物体或人所共知的现象来表达抽象复杂的情感概念,其共性主要源自于人类共同的生理反应和身体经验。“恐惧”在英汉语中具有相同的认知体验,通过分析我们发现这些英汉语中共有的身体体验都含有“胆怯、害怕”的心理意象图示,这与“恐惧”所要表达的内心情感是一致的。人们在与客观外界进行互动体验的过程中获得了基本的意象图示,这些意象图示是形成原型,进行范畴化和概念化的基础。因此,“恐惧”的意象图示“胆怯、害怕”是“恐惧”这一抽象概念的认知原型的基础。根据原型范畴化理论,情感“恐惧”的原型,即意象图示“胆怯、害怕”被认为是范畴中最突出、最具代表性的,是人们俗先认知到的。如图2清楚地显示了“恐惧”这一概念的形成过程:“恐惧”这一抽象概念的形成是以英汉相同或不同的身体体验,如:“脸色苍白、声音颤抖、死亡、雷电”这多种体验为基础,经过心智加工形成意象图示,在人脑中形成多种认知模式 (Cognitive Model),这多种认知模式经过梳理并被整合成理想化认知模式 (Idealized Cognitive Model),在理想化认知模式的基础上形成“恐惧”的认知原型,即抽象化的“胆怯、害怕”,并以此为认知参照点,利用家族相似性,通过隐喻认知机制,然后形成范畴和概念最后用语言形式“恐惧”将这一意义固定下来。

图2 “恐惧”情感概念的形成过程示例图

不同民族的人们对“恐惧”的感知上具有相似性心理和生理表现,也有着相似的了解未知事物的方式,英汉恐惧隐喻存在一定的共性是不言而喻的。但是,由于中西文化的差异,英汉语在表达“恐惧”这一情感概念时也存在一定的差别。例如,中国人在对“鼠、鸡、蝉”的反复体验之上形成了“胆小、胆怯”的意象图示。而英国人在对“鹅、鸽子、小鸡、兔子”这些动物的长期、反复的体验之下,形成了“胆小、胆怯”的意象图示。可见,英汉两国特定的文化模式也融于情感隐喻的认知建构中。

四、结语

认知语言学的哲学基础是体验哲学,二者的核心观点是人类的范畴、概念、推理和心智是基于身体经验形成的,其最基本形式主要依赖于对身体部位和空间关系、力量运动等的感知而逐步形成的[16]。情感概念是人对现实世界的反复体验之上,经过认知加工逐步形成的对客观事物的体验结果。通过原型范畴化理论对英汉情感概念“恐惧”进行认知研究,我们发现英汉情感概念“恐惧”具有相同的和不同的认知原型。以英汉共同的或不同的认知体验为基础,以原型为认知参照点,以“家族相似性”为纽带,从具体的始源域拓展到抽象的情感域,“恐惧”这一情感概念由此形成。通过对抽象情感概念“恐惧”的认知研究,有助于我们揭开“恐惧”的表面现象,探究其表面意义之下的深层认知过程,从而更好地认知人类概念形成的本质,更好地认知世界本质。

[1]Botha,R.P.The Function of the Lexicon In Transformational Generative Grammar[M].The Hague:Mouton,1968.

[2]Searle,J.Metaphor[M].Cambridge:Cambridge University Press,1979.

[3]束定芳.隐喻学研究[M].上海:上海外语教育出版社,2000.

[4]Yu,L.The Contemporary Theory of Metaphor:A Perspective from Chinese [M].Amsterdam:John Benjamins,1998.

[5]陈家旭.英汉语“恐惧”情感隐喻认知对比[J].四川外语学院学报, 2008,(1):66-68.

[6]Taylor,J.R.Linguistic Categorization:Prototypes in Linguistic Theory[M]. Oxford:OUP,1989.

[7]Rosch,E.Principles of Categorization[A].NewY ork:Wiley,1978.

[8]刘正光.语言非范畴化[M].上海:上海外语教育出版社,2006.

[9]G ivon,T.Prototypes:Between Plato and Wittgenstein[A].Philadelphia: John Benjamins Publishing Company,1986.

[10]Lakoff,G.,Johnson.Metaphors We Live by[M].Chicago:University of Chicago Press,1980.

[11]董伟娟,毛静林.英汉“恐惧”隐喻的对比分析[J].台州学院学报, 2008,(4):41-44.

[12]陈家旭.英汉语“喜悦”情感隐喻认知对比分析[J].外语与外语教学,2007,(7):36-37.

[13]王广成.隐喻的认知基础与跨文化隐喻的相似性[J].四川外语学院学报,2000,(1):70-72.

[14]Ungerer,F.&H.J.Schmid.An Introduction to Cognitive Linguistics[M]. Beijing:Foreign Language Teaching and Research Press,2001.

[15]Dirven R.&M.Verspoor.Cognitive Exploration of Language and Linguistics and Revised edition[M].Amsterdam and Philadelphia:John Benjamins Publishing Company,2004.

[16]王寅.认知语言学探索[M].重庆:重庆出版社,2005.

Cognitive Study of the Prototype of“Fright”between English and Chinese

XIANG Y ou-qing

(College of Foreign Languages,Hunan Agricultural University,Changsha,Hunan 410128)

H03

A

1671-9743(2010)06-0092-04

2010-04-27

向友青 (1975-),女,湖南怀化人,湖南农业大学外国语学院硕士生,从事外国语言学及应用语言学方面的研究。