范畴理论下的英汉上下义词构成方式探析

2009-10-28彭燕妹杨新亮

彭燕妹 杨新亮

摘 要:从语义学角度看,词与词之间不仅存在同义关系、反义关系,还存在上下义关系。上下义关系即上义词的词义包含下义词的词义。本文从认知角度出发,在范畴理论的框架下,探讨英汉上下义词的构成方式。研究发现,英语在上下义词构成方面,处于最上层的上义词和直接位于其下的下义词倾向于用独立的词表示,只有位于第三层次的下义词才采用“定中构词法”;而汉语在上下义词构成方面,倾向于从上至下都采用定中构词法。

关键词:范畴 范畴结构 上下义

一、引言

从语义学角度看,词与词之间存在着同义关系、反义关系以及上下义关系。这是结构主义者历来研究的重点。上下义关系(hyponymy)作为语义关系的一种,是一个“包含”的概念(Palmer,1981:85)。即上下义关系是一种包容关系,类概念的词包容种概念的词(王寅,2001)。具体说来,汉语中,如“花”包含“兰花”“月季花”等;动物包含“狮子”“大象”等;而英语中,cry包含有hawl(嚎哭)和wail(恸哭)等,flower包含tulip和rose等。因此,可以说“包含”其实是一个类属问题。上层的称作上义词,而下层的称作下义词。在上下义词构成方式方面,汉语的下义词常用“属+种”的义类构词法,主要就是运用修饰词加基本范畴层次的概念来构成下义词,这使得汉语词具有明显的义类范畴标记(王寅、李弘,2003:135);而英语中的这种构词方式相对较少,并且层次也不同,因而缺乏明显的义类标记。这是英汉两民族对基本层次概念在构词功能上的认知差异所致。因此,本文拟从认知角度出发,利用范畴理论,分析英汉语言中上下义词的构词方式,旨在分析这种差异的认知机制,从而更好地认识英汉两民族在认知方面存在的差异。

二、范畴理论与英汉上下义词构成方式对比

“范畴”一词在不同的学科领域里具有不同含义。在认知语言学中,“范畴”是一个“用途很广且含义模糊的术语”(赵艳芳,2001:55)。人们常常将范畴与“类”“概念”等同起来,然而在本质上它们是不同的。范畴是指事物在人的认知中的归类(赵艳芳,2001:55),它常常是人的主观与客观的相互作用。这与“概念”具有相似之处,但严格地说,它们又是不同的。概念是指在范畴基础上形成的词语的意义范畴(赵艳芳,2001:55),而“类”是指事物的自然分类,并不涉及人的主观作用。

(一)范畴结构与基本范畴

一个范畴可大可小,主要取决于人的认知对事物归类的方式。人们最先总是从最基本的类来开始命名事物的,而后随着认知的发展人们才慢慢在基本范畴的基础上对事物进行抽象化或具体化。更加抽象化的范畴是上位范畴,而具体化的范畴即为下属范畴(蓝纯,2001:31),这样就出现了范畴的层级结构。Ungerer & Schmid(2001)认为,认知范畴根据其“完形、属性、结构、功能、语言形式”等各方面的不同因素可大体分为三个层次:基本层次范畴(basic level categories),上位范畴(super-ordinate categories)和下位范畴(subordinate categories)。基本层次范畴在认知习得上具有优先性,是人们进行大部分思维活动的一个基础层次。马清华(2000)、沈家煊(1999)、熊学亮(2002)、Taylor(1995)指出,基本层次范畴最自然,感知辨认最快,功能反应层次最高,习得命名较早,知识组织最有效,所用词语最短且使用最频繁。王寅(2003:138)认为基本层次范畴具有心理认识上的易辨性、地位等级上的优先性、行为反应上的一致性、语言交际上的常用性、相关线索的有效性以及知识和思维的组织性。这些都说明,基本层次范畴是人们洞察事物、形成概念、发挥语言功能作用的最低层次,它为人们较准确地认知世界搭建了一个平台,是人们认识事物、理解世界的最直接、最基本的出发点,是进行范畴化的最有力工具。它在英汉两民族的上下义构成方面起着很重要的作用。

王寅、李弘(2003)将Berlin(1978)关于生物生命的三层次即:(1)最高的生命层(life form level);(2)种类层;(3)最低层,分别用范畴结构中上位范畴、基本范畴、下属范畴来代替。本文在分析英汉上下义词构词方式时也将采用他们的这种分类,即本文也拟将最高的生命层视为一个范畴(上位范畴),将中间层的种类层视为基本层次范畴,将下面所有的具体层次视为另一个范畴(下属范畴)。这样英语中的“tree”和汉语中的“树”可视为表示同一范畴的术语。该范畴中的基本层次可为“pine”和“松树”,它们都大致具有上述基本层次范畴的特征,是范畴中的原型样本,是语言中的基本词汇,且形式简短。

当然,由于人的主观因素以及社会文化环境在基本层次的划分方面也起着一定的作用,不同民族,甚至是同一民族不同地区的人之间也会存在一定程度的认知差异,因而对范畴的划分、基本层次的认识也存在一定的不同之处,并且会随时间、地域、民族而发生变化(Ungerer&Schmid,2001:43~45)。

(二)范畴结构下的英汉上下义词构词方式对比

虽然英汉两民族在基本词汇的构成方面基本相似,但在抽象或具体的上下义词的构成方面却存在一定的差异。这些差异可能是由于两民族对范畴认知方式、概括层次、社会背景、构词功能的不同所致。

我们通过分析发现,英语上下义词的构词方式倾向于:表示上位范畴的词和表示基本范畴的词,各用独立的单词表示,如上位范畴词“tree”,基本范畴词“oak,elm”;表示下位范畴的词多采用“修饰语+表示基本范畴的词”,如“water elm”“rock elm”等。这个范畴结构中的词又构成了上下义关系,即上位范畴的词是上义词,而基本范畴和下位范畴构成层级性不同的下义词(下文中的汉语分析也同此理)。汉语则不同,其上下义词的构词方式几乎全都是“修饰语+中心词”,这其中的“中心词”既可由表示上位范畴的词充当,也可由表示基本范畴的词充当,按上下次序如“树”“樟树”“香樟树”等。具体分析见下文。

1.范畴结构与英语的上下义词构成方式

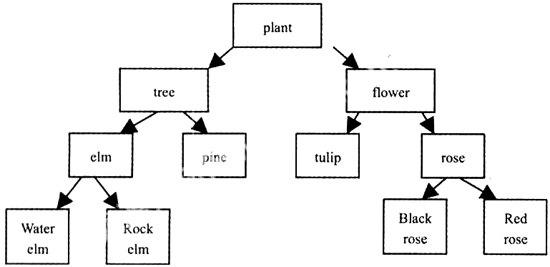

英语构词时注重词的词类范畴属性,如表示某概念的词具有名词、动词还是形容词等性质,多用后缀表示词性,在构词中更多地使用了“词类范畴法”(王寅、李弘,2003:138),但是在上下义构词方面,英语大都有独立的词表示上下义关系,只有在表示下属范畴的下义词时,其构成方式多为定中构词方式。如图1:

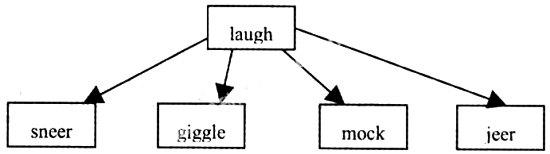

在表示各种各样的“tree”时,英语中有独立的单词来表示,但当表示树的种类下的具体分类时,其构词方式为“定语+树的种类名”。如表示“elm”的具体分类时,用“定语+elm”构成。这种情况在动词方面也有体现。如在表示“笑”的上下义关系时,其基本范畴的笑用“laugh”构成“笑”的上义词,但具体怎么笑时,用不同形式的词来表示下义词,如“snicker”(暗笑)、“giggle”(咯咯地笑)等。如图2:

2.原型理论与汉语的上下义词构成方式

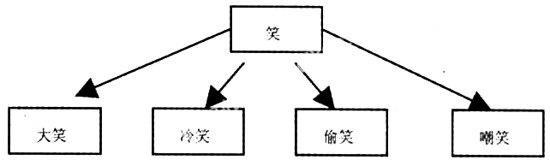

汉语则不同,汉语的上下义词构成方式多采用定中构词方式,如图3:

即:表基本范畴的词以及下属范畴的词,如樟树及其具体分类香樟树、龙脑樟树都是由“定语+中心语”构成的。此外,在动词的上下义词构成方面,汉语也多采用“定语+中心语”构词方式,如“笑”有“大笑、冷笑、讥笑”等。如图4:

这也说明汉语的上下义词多采用“定中构词法”,而英语只有小部分的上下义词采用“定中构词法”,且多用来表示下属范畴。

从上面的对比可见,英语从上位范畴到基本范畴多用不同的单词,从基本范畴到下属范畴才常会使用定中构词法,从而构成上下义关系。而汉语中的定中构词法使用范围更广,频率更高,从上位范畴到基本范畴以及从基本范畴到下属范畴大多采用定中构词法形成上下义关系,并用范畴语来做义类标记,突出表现其所属的范畴。这是英汉两语言在上下义词构成方式的主要区别之一,也是由于对不同范畴概念在构词功能上的认知差异所致。

三、结语

上下义关系作为语义关系的一种,指的是一种包含关系,是语义学研究的视角之一。上下义词体现了人类认知过程的包含思想,是人类认知过程的产物。人类在认识事物时,总是先认识具有突显特征的事物,即事物中的原型。这也正是上下义词构成方式的认知理据。英汉两民族在认识事物时具有共同的认知倾向,即总是先认识具有原型特征的事物,而后再认识与之相关的一些事物。这也构成了上下义词形成的认知基础之一。但是在以原型为基点的构词方面,英汉两民族在上下义词的构成方面是不同的。英语从上位范畴到基本范畴多用不同的单词,从基本范畴到下属范畴才会使用定中构词法,而汉语中的定中构词法使用范围更广,频率更高,从上位范畴到基本范畴以及从基本范畴到下属范畴大多采用定中构词法形成上下义关系,并用范畴语来做义类标记,突出表现其所属的范畴。这体现了人类认知差异性的一面。

参考文献:

[1]Berlin.B,Kay.P. Basic Color Terms:Their Universality&Evolution[M].Berkeley:University of California Press,1969.

[2]Palmer,F.R. Semantics[M].London:Cambridge University Press,1981.

[3]Rosch.E.Cognitive representations of semantic categories[J].Journal of Experimental Psychology,General,1975,(104).

[4]Ungerer,F.&Schmid,H. J. An Introduction to Cognitive Linguistics[M].Beijing:Foreign Language Teaching and Research Press,2001.

[5]蓝纯.认知语言学与隐喻研究[M].北京:外语教学与研究出版社,2005.

[6]束定芳.现代语义学[M].上海:上海外语教育出版社,2000.

[7]王寅.语义理论与语言教学[M].上海:上海外语教育出版社,2001.

[8]王寅,李弘.原型范畴理论与英汉构词对比[J].四川外国语学院学报,2003,(3).

[9]赵艳芳.认知语言学概论[M].上海:上海外语教育出版社,2001.

[10]维特根斯坦.哲学研究[M].李步楼译.北京:商务印书馆,1996.

[11]亚里士多德.范畴篇[M].方书春译.北京:商务印书馆,19971.

(彭燕妹 杨新亮 宁波大学外语学院 315211)