一流大学本科教育的基本特征

2009-10-27王强周刚朱启超仲辉

王 强 周 刚 朱启超 仲 辉

[摘要]本文分析研究了国内外研究型大学本科教育改革的实践,总结出一流大学本科教育的六个基本特征,即精英教育的人才培养理念、高质量的生源、通识教育的课程体系、研究性的教学模式、高水平的教学队伍和严格的淘汰制度,以期对我国研究型大学本科教育的建设提供有益的借鉴。

[关键词]一流大学本科教育特征

[中图分类号]G640[文献标识码]A[文章编号]1005—5843(2009)05—0046—05

[作者简介]王强,周刚,朱启超,仲辉,国防科技大学训练部(湖南长沙410073)

为进一步加强本科教育,提高本科教育教学质量,保证大学的长远和可持续发展,从20世纪90年代以来,国内外研究型大学纷纷采取措施,加大本科教育改革的力度,并取得了丰硕成果。学习借鉴国内外研究型大学本科教育改革的成功经验,对于提高对研究型大学本科教育教学工作基本问题的认识,合理构建研究型大学的本科教育体系,推动国内高校建设高水平大学、争创世界一流大学的进程,具有重要的现实意义。

一、精英教育的人才培养理念

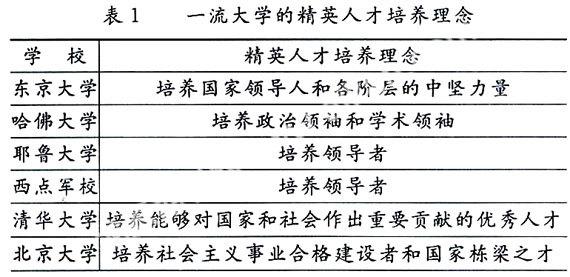

人才培养理念是指高校人才培养的思想和观念,它决定着高校人才培养模式,指导着高校的人才培养实践。无论社会对人才的需求有多少层次、多少种类,一流大学始终坚信:精英人才是宏大人才队伍中的核心人才、骨干人才,是社会政治、经济、文化等领域的领军人物。培养这样的人才,大学责无旁贷。因此,培养社会政治、经济、文化精英是一流大学始终如一的人才培养理念。(见表1)

在精英教育的人才培养理念指导下,经过长期的人才培养实践积累,一流大学形成了各自独特的人才培养品牌和教学特色(见表2),为全世界高等教育的人才培养和教学实践提供了经验和借鉴。

二、高质量的生源

一流大学有广阔的生源范围,十分重视吸纳世界一流的学生为我所育,其本科生均来自全国乃至全世界的优秀高中生。比如,2000年麻省理工学院接受了119个国家的2 135份申请;2001年普林斯顿大学收到来自100多个国家5 000多所中学的学生入学申请14 288份。面对来自世界各地的众多考生,一流大学都有严格的招生制度对考生进行遴选,以保证其优秀的生源质量。学校在选择合格新生时,不是仅仅以人学考试的成绩作为标准,而是从多方面来衡量,注重综合素质。一是重视学生在中学期间的学习成绩;二是每所大学要求学生参加的入学考试和测验有所不同;三是审阅评定入学申请书和推荐信;四是衡量学生在中学班级里的名次;五是大学注意吸收有各种爱好和特长如体艺、文学或其他方面有才能的学生。以美国西点军校为例,凡报考西点军校的青年必须得到美国总统、副总统、参议员、众议员、州长、市长或部队主官等著名人士的推荐、提名,并通过美国大学入学考试及学业能力评估考试和陆军驻各地区的招生机构逐一面试。在这样的招生制度下,一流大学的录取率极低。西点军校推荐合格考生每年达13 000余名,录取1 200名左右,录取率为12%。2007年,哈佛大学的新生录取率为9.2%,普林斯顿大学为9.7%、耶鲁大学为9.9%、麻省理工学院为12.5%、斯坦福大学为10.3%、加州理工学院为16.9%。

一流大学在选择合格新生时,还重视按照本校的人才培养理念录取新生。哈佛大学要求考生不仅专业课成绩要出类拔萃,而且还要符合哈佛培养目标所要求的其他特定条件,以保证其能够培养成为哈佛所期望的“领袖人物”。耶鲁大学把领导才能、潜力及个人品质作为录取新生的重要标准。伯克利的招生人员在审阅入学申请者材料时,重点审核申请人的成绩、等级、领袖才能以及申请人素质可能给学校带来的正负面影响。西点军校则尤其重视考生担任班长、运动队长以及乐队指挥等“领导职务”的经历,以利于培养学员的领导能力。2007年,在西点军校1 305名新生中,有全国学生代表202人,班级主席或学员社团主席244人,运动队队长769人,致高中毕业告别演说的学生代表80人,致毕业典礼开幕词的学生代表44人。

极其严格的入学标准和极低的新生录取率体现了一流大学注重英才成就、优中选优的精英教育特征,也使得一流大学无一例外地拥有无与伦比的优质生源。据《美国新闻与世界报道》研究,无论是入学新生SAT/ACT的平均分数、入学新生在25%和75%两个点上的SAT/ACT成绩,还是高中学业成绩居班上前10%的新生比例,一流大学的生源质量明显高于其他各类型高等教育机构。如2008年排名第一的普林斯顿大学,其入学新生在25%和75%两个点上的SAT成绩为1370~1590,高中学业成绩居班上前10%的新生比例为94%;排名第二的哈佛大学,其入学新生在25%和75%两个点上的SAT成绩为1390~1590,高中学业成绩居班上前10%的新生比例为95%。2007年,西点军校的新生高中学业成绩居班上前10%的比例为92%,SAT平均成绩文字理解为631、数学为646、ACT平均成绩英语为28、数学为28、科学研究为27、阅读为30。

三、通识教育的课程体系

课程是整个高等教育的核心,人才培养是通过课程来实现的,课程改革一直是一流大学最重要的研究课题。当今时代知识高度分化与综合,科学研究不断向跨学科方面发展,许多重大社会、经济和政治问题都需要从多学科的角度,运用多种知识、理论和方法才能解决。一介知识面不宽的专业型人才很难成为21世纪的领军人物。因此,实施通识教育成为绝大多数一流大学的选择,这是由一流大学的精英教育理念和拔尖人才培养目标所决定的。哥伦比亚大学校长李·C·伯林格认为:“大学教育不仅仅是简单地向学生传播知识,更要通过其广泛革新的跨学科领域认真探讨全球性难题,引导学生增强对问题认识的深度和广度,以使其能够应对未来生活的挑战。”通识教育的目的正是在于扩充学生的知识面,形成跨学科的知识结构,并由此培养创新的潜能与基础。

在通识教育理念指引下,大学纷纷建立自己的通识教育核心课程体系。哈佛大学的核心课程是美国大学本科教育课程的典型代表,被美国高等教育界称为“学术界的革命”,其内容涵盖文学艺术、历史、伦理道德、科学、外国文化和社会分析6大领域,每年共设80~100门课程,平均每年在每一个领域开设8~10门课程。耶鲁大学通过实施通选课来进行通识教育,要求一二年级的学生从各个系选课,以保障学生接触各种思想和观点。加州大学洛杉矶分校要求所有的新生在第一年均要学习由艺术与人文、社会与文化和科学三个基础领域知识构成的10门、最少48学分的通识教育课程。英国牛津大学则将两种科目结合在一个课程中形成复合课程。这种复合课程占目前所设课程的1/3以上。西点军校核心课程的设置也充分体现了通识教育的理念。西点军校的核心课程由26门公共核心课

程、3门工程系列核心课程和1门信息技术课程组成,共30门,其核心课程的内容保证每名学员完成包括人类科学、社会科学、基础和应用科学以及工程学在内的宽广的知识学习,为学员提供基本的科学事实和规律以及工程程序,使他们具备运用正确的方法分析处理各种问题的能力。目前,美国四年制大学要求学生在毕业时平均完成44学时的通识教育课程,约占其毕业所需总学时的35%。表3所示为美国10所高校通识教育课程在整个教学计划中的比重情况。

国内几所大学借鉴美国高校成功经验,率先施行通识教育,并取得了一定成效。北京大学建立“元培计划”实验班实践本科阶段低年级通识和基础教育、高年级宽口径专业教育相结合的培养模式,其通识和基础教育内容主要包括:(1)全校公共课:包括政治、外语、体育、计算机、国防教育与军训、数学、语文;(2)通选课:包括数学与自然科学、社会科学、哲学与心理学、历史学、语言学,文学和艺术;(3)平台课:学科大类的课程,其目的是加强学生的共同基础(物理学、化学、生物学、电子学等);(4)主干基础课:包括公共基础课和专业基础课;(5)专业课;也叫专业方向课,课时较少,目的是让学生掌握必需的专业知识和技能。复旦大学复旦学院借鉴国外一流综合性大学住宿学院模式,承续中国书院和复旦大学历史文化传统,构建了与教学改革相适应的全新的书院式学生管理体制(包括志得、腾飞、克卿和任重四个书院)。复旦大学新生入学先进入复旦学院接受一学年的通识教育。通识教育核心课程体系包括6大模块:(1)文史经典与文化传承;(2)哲学智慧与批判性思维;(3)文明对话与世界视野;(4)科技进步与科学精神;(5)生态环境与生命关怀;(6)艺术创作与审美体验。浙江大学“竺可桢学院”秉承浙江大学“以人为本、整合培养、求是创新、追求卓越”的教育理念,实施“厚基础、宽口径”的通识教育、大类基础教育与自主性、个性化专业培养相结合的培养模式。

通识教育课程给学生提供了一种学习的宽度,使他们不仅掌握基础知识,而且了解学科问的联系,并能把知识应用于生活。这有利于培养学生的综合能力素质,形成受益终身的学习习惯,不仅使学生成为知识的继承者,而且使学生成为知识的发现者。

四、研究性的教学模式

早在两百年前洪堡的教育理念中,就有了通过研究进行教学的思想。在当代,研究型大学的有识之士认为,一所伟大的研究型大学,其重要性及成就不仅应当体现在杰出的师资、图书丰富的图书馆、设备先进的实验室以及能够反映最新学术成就的课程,也在于能够提供机会使得学生能与教师一起参加研究。使教师可以不断地把研究中的问题和发现充实到教学中去,丰富教学内容;使学生由传统的知识接受者变为知识的探究者。教学与研究的结合能够营造研究型大学浓厚的学术氛围。1998年,美国博耶委员会(Boyer Commission)出台了《重建本科教育——美国研究性大学蓝图》(以下简称《博耶报告》)的报告,对研究性大学本科教育提出了建议。2001年5月该委员会发表了《重建本科教育——博耶报告三年回顾》(以下简称《回顾报告》),对研究性教学的开展进行了新的审视。博耶委员会总结了美国研究性大学本科教学的经验教训,提出教学应与研究相结合,学生的学习应基于研究,建立以研究为基础的教育模式,认为学生与教师一样都是知识的探索者、构建者,他们需要教师能与他们一起探索知识,提倡给予他们更多的研究机会。在我国,为落实《2003—2007年教育振兴行动计划》,实施高等学校教学质量与教学改革工程,教育部于2005年在《关于进一步加强高等学校本科教学工作的若干意见》中提到要“积极推动研究性教学,提高大学生的创新能力”,并启动“国家大学生创新性实验计划”,为高校广大师生和教学管理人员推动“以探究为基础的学习”,着重形成学生的动手与“做事”能力提供了一个探索与尝试的平台。由此可见,构建以研究为基础的教学,成为研究型大学的共同追求。

1.开展研究性学习

《博耶报告》建议,在研究型大学中将研究性学习作为标准,美国研究型大学基本实现了这一目标。近年来,美国研究型大学为各年级本科生特别是低年级开设了大量研讨式课程,激发学习积极性,开拓视野,使其学会如何成为一名合格的大学生及形成科学探索精神。《回顾报告》显示,开设新生研讨会(或组建学习共同体)和集体学习计划被认为是研究型大学最近三年来改革本科教育最常见的两种措施。美国80%以上的研究型大学为一年级新生开设了学术导向研讨课,2/3的研究型大学为新生安排了集体学习计划。如斯坦福大学的“斯坦福导读”;目前开设了近200门研讨课程,并将其公布供各年级本科生选择;伯克利大学开设了“新生讨论课项目”;加州大学洛杉矶分校有“光芒”新生研讨课;而杜克大学则要求大一新生要完成下列小组学习之一:(1)修读一门一年级的研讨班课程;(2)参加一个初级研讨班;(3)参加一个重点课程的研讨班;(4)任何其他可作为研讨班的完整课程。在国内,14所“985”大学中有28.6%已意识到探究性学习的重要性,或为新生开设“学科入门指导”课程(清华大学、厦门大学)——这些课程并不只是教师讲授学生积极参与的课程,而是带有研究性的课程,或为一、二年级本科生配备指导教师(华东师范大学),或成立基础学部,将一年级学生集中管理(哈尔滨工业大学),或在一年级学生中实施“目标教育”(东北大学)。北京航空航天大学和上海交通大学“构建探究式的一年级教学”,一年多以前已采取了相应的措施,在一年级学生中开展研究型教学。

许多研究型大学在为新生开设研讨课的基础上继续开展合作学习和探究式学习,使整个培养计划成为一个持续的过程。《回顾报告》显示,美国43%的研究型大学已在一些学院和课程中开展小组合作学习,13%的研究型大学认为合作学习是一个重要的课程问题,11%的学校经常讨论合作学习。国内许多研究型大学在大一学生顺利过渡到本科学习和生活的基础上采取了相关措施,为学生提供综合发展和专业发展的机会,以培养学生对学术和学习的兴趣。上海交大已构筑了一个从大一到大四的持续鼓励学生参加研究性学习的体系。

2.实施本科生科研计划

让本科生参与研究与创新活动已成为研究型大学本科教学改革的一大重点。教师与管理者都认识到本科生参加研究是一种重要的教学资源,这是研究型大学的本科教育与非研究型大学的本科教育的显著区别之一。美国全国本科生科研大会(NCUR)和本科生科研理事会(CUR)管理董事会分别在2005年4月和6月签署的《支持本科生科研、学术和创造性活动的原则的联合声明》(以下称《联合声明》)中宣称:“本科生科研是21世纪的教学法。发生在各种公立的、私立的二级后教育场所中的探究性学习、学术活动和创造性

成就可以并且正在形成有效的、高水平的学生学习,这些场所包括提供博士学位的研究性机构、综合性大学以及文理学院。”《联合声明》认为,“本科生科研是一种综合的课程改革,也是当前美国本科教育和学术成就中的主要变革”,“是所有院校的基本使命”,“是本科教育经历的重要组成部分”。“本科生科研不仅是本科教育的一个组成部分,而且最近的一系列研究也证明本科生科研在学生学习和保留多样化的学生在学术领域中所起到的举足轻重的作用。”本科生科研已经不单单是代表某种教育形式或内容的变化,而是暗含着一种教育哲学的转变,这种转变就是将本科教育从接受者的文化转变为探究者的文化。正如斯坦福大学前任副教务长沙尔迪瓦所说:“本科教育产生了静悄悄的革命:重点相对从研究转向教学,而教学被重新定义为学生参与研究。”本科生的科研是大学在竞争中取得优势地位的一个重要因素,是使教师和大学与美国科学基金会(NSF)等外部拨款机构取得更为宽广的联系、吸收外部经费的途径。对学校而言,可以保持学生研究的持续、持久的热情,提高教育水平,增加学校与外部机构的交流与合作。而对本科生而言,参加本科生科研可以有机会与成熟学者一起工作,了解学科前沿,使学生在学术、专业以及个体发展上得到提高。

自1969年麻省理工学院(MIT)第一次实施本科生科研项目计划以来,美国研究型大学本科生科研经过近四十年的发展,形成了一套相对规范和完善的本科生科研制度。首先,许多大学建立了直接负责本科生研究活动的“中心指导组织”。这些组织为本科生参与研究与创新活动提供经费与政策支持、寻找合作研究机构、对其成就进行奖励等,对本科生研究工作的开展负有直接责任。其次是建立促进本科生积极参与研究的机制,如MIT1969年就提出的第一个促进本科教育的“本科生研究机会计划”(UROP),加州理工大学的“夏季大学生研究计划”(SURF),纽约州立大学的“大学生研究和创造活动”等。在美国,参加研究创新活动现已成为各研究型大学本科教育的一个重要组成部分,约有16%的研究型大学其本科生参与率在75%以上。以麻省理工学院为例,其本科生基本上都参加科研活动,学生在SCI上发表论文已比较普遍。美国研究型大学对本科科研给予了高度的关注,将其视为一流大学人才培养的重要环节。2002年,《美国新闻与世界报道》在其发布的大学排名中首次列出了在“提高学业水平的计划”方面胜出的大学名单,本科生科研是该计划的主要内容之一。从2002或2003年开始,国内14所“985”大学相继制订了大学生科研计划如清华大学的“大学生研究训练计划”(SRT),目的是使学生尽早了解和参与研究过程,养成创新意识和创新能力。

3.建立实践教学体系

一般来说,大学主要靠学术知识生产与人才生产形成自己的竞争力与影响力。在现代社会,大学主要靠这两种产品服务贡献社会。在美国,无论是在西海岸的伯克利、斯坦福,还是在东海岸的麻省、杜克,都积极鼓励学生承接或参与校内外的具体服务项目,这类活动被称为“服务学习”。在国内,大学生参与科技服务,通过暑期社会实践服务社会也成为重点大学中普遍的现象。如清华大学已建立起联接第一第二课堂、跨越校内校外、综合理论实践的一整套实践教学体系。

五、高水平的教学队伍

中国有句俗话“名师出高徒”,教师的水平对本科教学质量的高低起着至关重要的作用。高等学校培养人才,师资队伍的素质是关健。教授、特别是名教授是高等学校的精英,他们能为本科生讲授基础课是培养人才质量的保证。学生对专业和事业的选择可能会深受早期遇到的杰出教师的影响。如果一门入门课程令人激动且充满学术想象力,那么最有才华的学生就有可能被吸引到相关的系学习。如果讲授这门课程的是研究生或缺乏想象力的教师,那么该课程吸引最优秀的学生学习的可能性就小。

美国著名的大学都很重视本科教学,采用多种措施鼓励知名教师下课堂,为低年级学生介绍学科前沿动态和发展方向,使更多的学生了解各学科的基本内容与研究方法。一些院校将教师的教学工作与终身教职的聘任挂钩,规定不从事教学工作就得不到终身聘任;还有的院校设立了“优秀教学奖”,奖励教授从事教学工作。许多优秀的学者或科学家,他们也拥有出色的教学能力,认为能够上好讲授课,对教师意义重大,对学生也意义重大。因此,在美国许多本科生课程,甚至是入门课,都由一些非常著名的学者或科学家讲授。耶鲁大学在常年为一年级学生讲授基础课或入门课的资深教授中,包括卓有成就的历史学家、文学批评家、科学家、工程师、艺术家、诗人等,他们中不少是诺贝尔奖、菲尔茨奖、普利策奖的获得者。而哈佛大学为了提供优质的通识教育,文理学院各系所均派出相关领域大师级的教授来讲基础通识课程。加州大学伯克利分校几乎所有得过诺贝尔奖的教授都教一年级的课,超过50%的教授把研究用在了本科生的课堂上,极大地减小了研究生与本科生水准的差距。康奈尔大学物理系有7位教授是国家科学院院士,有2名诺贝尔奖获得者,他们一半的教学工作是面向本科生的;其历史系的35名教授,每一位都为本科生讲课。

在我国,教育部将“教授为本科生上课”作为提高本科教学质量的一条重要举措,要求各高校、特别是重点高校予以执行。在清华大学,诺贝尔奖获得者杨振宁、图灵奖获得者姚期智和诸多院士等学术大师坚持在本科教学第一线。清华大学校长顾秉林院士说,清华目前有86%的教授给本科生上课,将来的目标是100%。在北京大学,33%的院士、30%的资深教授、73.2%的长江特聘教授和75.4%的杰出青年基金获得者,均讲授本科生课程。

六、严格的淘汰制度

一流大学大都有严格的淘汰制度来保证毕业生的质量。例如,美国西点军校实行严格的学员全程淘汰制度。这一制度从1843年起由国会以法律的形式确定下来运行至今。西点学员的淘汰率始终保持在25~30%,其中尤以一年级学员的淘汰率最高,为23%,每一学年的淘汰率达5~8%,最后大约只有不到80%的学员能顺利完成全部课程。美国兰德(Rand)公司2005年的一项报告指出,几乎美国50%的四年制本科生会从学校流失,德国在上世纪90年代大学就学学生平均退学率大约为25%,这些流失的学生,相当大一部分是由于不用功、能力不足而遭淘汰。加州大学伯克利分校4年本科生毕业率在48%左右(1993年49%,1994年48%),加州大学欧文分校4年本科生毕业率在45%左右(1993年45%,1994年43%),加州理工学院6年毕业率在60%左右。国内的北京大学本科生淘汰率约为5%,清华大学约为10%。一流大学优胜劣汰的竞争机制促使学生刻苦学习、奋发向上、永争第一,促进了学生之间在学习方面的相互竞争,促成了大学优良学风的形成,反映了一流大学的高学术要求。这是英才教育的本质,也是世界一流大学的重要特征。

(责任编辑:王庆玲)