文综地理运用“过程与方法”的复习策略

2009-09-29邵胜新

邵胜新

一、运用分析复习法,提升逻辑推理思维能力

分析复习法是从事物或现象的成因切入,然后推理其原理和规律,即运用归因分析、定性分析、定量分析等,将基础知识转化为基本技能。此法贴近高三学生由具体(感知)—抽象(概括)—实际(应用)的认知思维过程。以气候专题为例,包括归因分析—定性分析—定量分析—应用等思维过程。

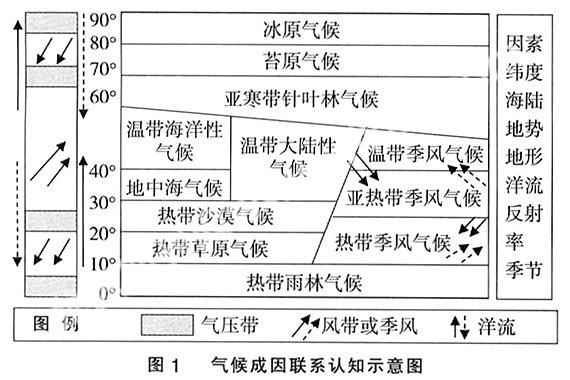

1、运用归因分析复习气候成因归因分析就是追溯研究对象发生的原因。气候是在诸因子共同作用下而形成的(如图1),大气运动是形成气候的基本因子,使气候类型大致呈纬度向分布;地形和洋流等因子是形成气候的重要因子,影响气候类型纬度向分布基本格局。因此,世界气候类型与成因大致对应纬度向分布,即由赤道向两极大致依次是南北纬0~10°的热带雨气候对应赤道低气压带到南北纬80°~90°的冰原气候对应极地高气压带。

2、运用定性分析描述气候特征据对应的气压带或风带的气流属性,定性描述气候类型的特点,如热带雨林气候对应赤道低压(上升),故终年高温多雨;冰原气候对应极地高气压带(下沉),故终年酷寒少雨。

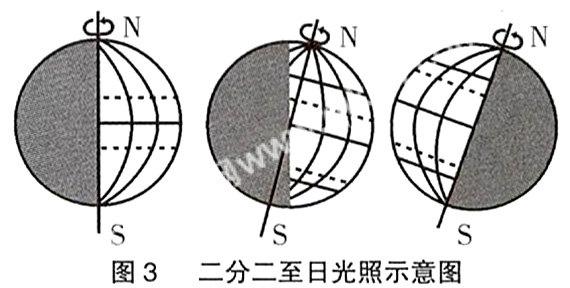

3、运用定量分析转换气候表述式定量分析就是用数据表达气候特征,即从定性的文字描述转换成气温曲线和降水量柱状图,再从图中找出区分气候类型的数据。

运用这些数据可以推断气候变式图以及等温线、等降水量线等时空变化的原因(如图2),还可推断它所在的区域及其水文特征、自然景观特征、农作物类型等,从而提升逻辑推理能力。

此法可以用于地表物质运动、水体运动等地球运动系统的成因复习,以及人口变动的成因、区域空间结构演变的成因、区域产业结构变化的成因和区域重大问题的成因等问题复习。

二、运用归纳、演绎复习法,提升时空推断思维能力

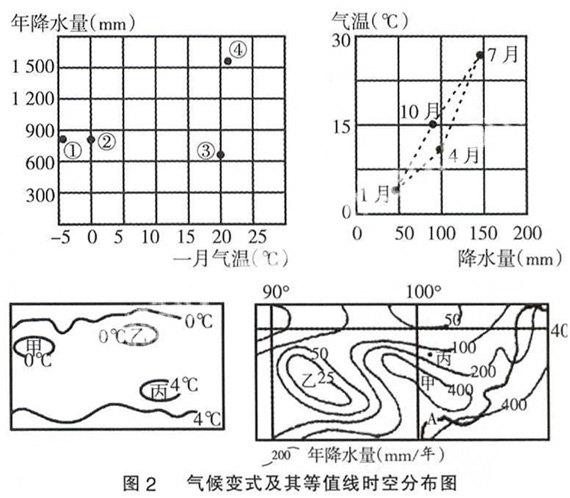

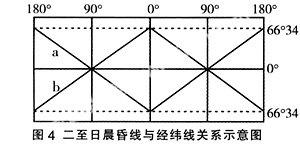

1、运用归纳法概括地理规律阅读图3,再现地球自转和公转运动-黄赤交角-太阳直射点回归-昼夜状况等知识,从而概括晨昏线与经纬线的时空变化规律:二分日太阳直射点在赤道上,晨昏线与经线重合,任何纬度地区的晨线与昏线均跨180°;二分日后太阳直射点由赤道向北或向南移,两至日太阳直射点到达北回归线或南回归线,晨昏线与经线斜交(南北极圈相切),各纬度的晨线跨度由太阳直射半球的极圈360°向另一半球的极圈变为0°,昏线相反。根据由个别到一般的逻辑规则,由二分二至日可推论出全球全年晨昏线与经纬线的关系(如图4)。

2、运用演绎法推算时间根据晨昏线与经纬线关系可以推断二分日和赤道上昼夜平分,晨线上6点,昏线上18点,晨线与昏线的中分点为12点,由此利用地方时或区时计算公式,可以推算任何地点的时间;其它时间的晨线与昏线所跨纬度长短虽然随季节变化,但晨线与昏线的中分点也是正午12点,据此利用地方时或区时计算公式,推算各种变式的光照图、晨昏线与经纬线关系图、等太阳高度线分布图等地方时、区时的地理计算(如图5)。

三、运用归纳、演绎复习法,提升探究问题思维能力

重视对地理问题的探究是新课程的重要理念,也是文综地理能力测试要求之一。地理应试问题的提出一般是按照“是什么-为什么-怎么办”的程式,其实就是“问题-成因-解决”的逻辑思维过程。以荒漠化问题为例,先阅读西北地区示意图获取相关信息,概括荒漠化产生的原因,由成因推导防治措施(如图6)。由此可知荒漠化形成的基本条件、物质条件和动力条件,并由成因推导荒漠化的地理分布。

运用荒漠化的地理分布,探究世界内陆地区的荒漠化、浙江省山区的红色荒漠化、黄土高原的黄色荒漠化、西南地区石漠化和青藏高原寒漠化等的成因及其防治措施,以及预测区域土地荒漠化发展的趋势、诱发的问题及评估人居环境质量等问题。

不管是多因-果还是-因多果,地理事物和现象均可运用归纳与演绎复习法,如地质构造、改造地貌、河流径流、气候变暖、民工流动、城市环境问题、区域经济发展差异、产业转移等问题的成因均可效仿。

四、运用地理类比与联想复习法。提升地理推导思维能力

类比法是根据两种或两种以上的事物或事件在某些特征上的相似,做出它们在其它特征上也可能相似的结论。在工业专题复习时以鲁尔区为例,其兴衰原因和新发展是世界成功示例,由此及彼、触类旁通,此法可用于我国工业基地或模拟工业区等(如图7)。

此法还可以运用于农业地域类型、城市空间地域结构和产业结构等人文地理专题复习。

四、地理综合实践复习策略的运用

综合实践就是运用地理科学的综合过程解答地理问题,即运用储备的知识与技能创造性地解决问题的综合思维方法。基于文综测试的四大能力要求,可创设综合能力实践模式图(如图8),限于篇幅限制,具体运用不予展开。该综合实践既是对上述复习效果的检验与反思,更是检测应试的审题、解题、答题技能及表达能力,从而提高文综应试能力。

总之,运用上述的复习策略,既可提高复习效率、效果和效益,又可提升应试能力。