能源盐化工基地建设对榆林城市规划与发展的影响作用分析

2009-08-01杨阳王慧

杨 阳 王 慧

摘要:榆林能源资源的开发建设,对榆林城市的快速发展起到了重要的作用。通过对榆林产业结构、城镇功能、人口及城镇化、生态安全等问题的调查研究,指出能源盐化工基地建设对榆林的经济、社会产生的深刻影响及其促使城市规划调整的原因。进而确立榆林城市功能以及提出在能源盐化工基地建设中榆林城市规划与发展所产生的问题及对策建议,以促使榆林城市及能源盐化工基地二者协同发展。

关键词:能源盐化工基地;城市规划;城市发展;榆林市

中国分类号:F292;TU984

文献标识码:A

文章编号:1009-9107(2009)03-0077-06

榆林是国家重要能源基地之一,能源及矿产资源极为丰富,全市目前已发现8大类40多种矿产资源,特别是煤炭、石油、天然气、盐四大资源富集一地,可开发开采价值量达到46万亿元。20世纪80年代以来,榆林能源资源的开发建设不仅为全国经济发展提供了能源支持,也对榆林市的经济、社会、生态环境产生了深刻的影响,并促使城市规划做出调整。

一、能源盐化工基地建设对榆林经济发展的影响

(一)资源开发对城市和地区财政收入的推动作用巨大

榆林曾经是国家贫困地区,但随着油气资源开发步伐的加快,榆林的经济实力显著增强,2007年,全市生产总值达672.31亿元,跃居全省第二,比上年增长20.1%;财政收入50.12亿元,比上年增长40.6%。在榆林财政收入结构中,从2000年到2007年,来自煤、气、油的收入占财政总收入的比重为64%,其他行业收入仅占35%,煤炭、石油和天然气产业每年上缴税利占全市财政收入的近2/3,煤炭、油气、电力、化工四大支柱产业成为榆林地方经济的重要支撑。

(二)产业结构未及协调发展

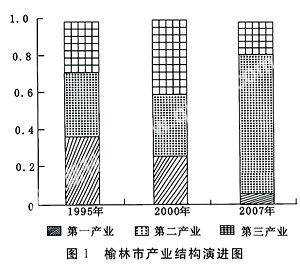

不同的经济发展阶段,城市产业结构的构成比例是不同的。一般来说,经济越发达,第一产业所占比重越小,第三产业的比重越大。根据榆林市1995年、2000年、2007年三个阶段中三次产业占生产总值的比例关系所绘榆林市产业结构演进图(见图1)可以看出:榆林市目前发展处于依靠工业化带动全市经济发展,第二产业的作用举足轻重,第一产业在国民经济中比重逐渐缩小,其地位不断下降;第三产业发展速度缓慢,发展层次比较低,还处于发展的初级阶段,远远没有发挥其快速拉动经济发展的作用。

从产业比重上看,2007年榆林的第一产业增加值48.09亿元,第二产业增加值502.06亿元,第三产业增加值122.06亿元,三次产业比重分别为7.1%、74.7%、18.2%。而第二产业中主要以资源挖掘业和初级品加工业为主,例如神木、府谷的工业高度集中在煤炭以及煤炭相关的建材、电力、化工等方面,其他产业几乎没有,产业结构严重不合理,当地经济结构缺乏足够的弹性,应对市场风险的能力较弱,严重影响着县域经济发展的质量和效益;而石油工业则是定边、靖边等石油生产县财政收入的主要来源,是名副其实的石油财政,石油产业对其他产业的带动不够,一旦受到资源的影响,县域经济的支柱将不复存在。

(三)轻重工业比例悬殊

上世纪80年代到90年代初,榆林的工业产值以纺织、皮革等轻工业为主,随着油气资源的开发,形成了以能源、原材料加工为主体的工业产业,重工业实现工业总产值逐年增加。到2007年,轻工业实现工业总产值4.5亿元,规模以上重工业实现工业总产值750.7亿元,轻重工业产值比例为0.6:99.4(见表1),轻重工业比例严重失调。

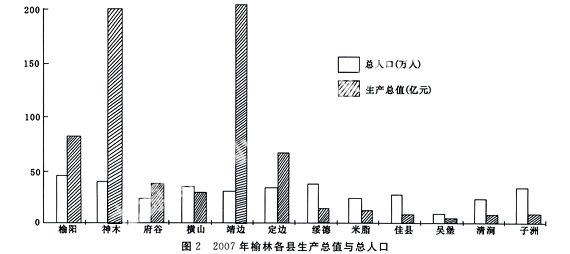

(四)南北地区差距拉大榆林市辖一区十一县,北六县(榆阳区、神木县、府谷县、横山县、靖边县、定边县)南六县(绥德县、米脂县、佳县、吴堡县、清涧县、子洲县)。榆林市的能源及矿产资源空间分布不均衡,北多南少,处于风沙草滩区的北六县资源极为丰富,支柱性产业是以煤、石油、天然气、化工为基础的能源盐化工,随着资源的开发及资金的注入,昔日的小村庄,变成举国闻名的城镇,如大柳塔、锦界、店塔、青阳岔等。陕西省明星镇共39个,榆林就有15个,全部在北六县。而南六县人口众多资源较少,生态条件恶劣、资源贫瘠,支柱产业是以“草、羊、枣、薯”为主的农业,南北六县的产业链延伸有很大的难度。

20世纪80年代以前,榆林市的南北六县经济总量差异不大,随着资源的开发,南北差距逐渐拉大,到2005年,南六县经济总量仅占全市的12%,人均GDP仅占全市水平的30%,地方财政收入仅占全市的6%,南六县与北六县的经济总量之比由1995年的2:5发展到2005年的3:22。2007年,北六县的靖边、神木的生产总值达203.76亿元、197.32亿元,而南六县的绥德、子洲生产总值只有13.07亿元、8.85亿元(见图2),相差20多倍,这种差距比起国内东西部地区,陕西关中、陕南的差距要大得多。

(五)城镇功能结构趋同单一

20世纪80年代以来,神华、长庆两大集团先后进入榆林,累计投入300亿元进行资源勘探开发,“十五”期间,榆林市吸引了鲁能、正大、中铝、中盐、陶氏、壳牌等一批国内外大型企业集团参与榆林资源的勘探、开采、冶炼、加工、销售等,这些主导企业的发展改变了当地交通、电力落后的状况,为地区经济发展和交流创造条件,很多临近主导矿业企业的农村已从过去单纯的以农业为主的城镇职能体系逐渐转变为以工矿业为主的职能体系。例如,大柳塔镇职能结构为煤炭开采、店塔职能结构为煤炭开采和运输、锦界镇职能结构为能源盐化工等。但是榆林重点城镇职能结构雷同,趋同单一,必然会造成相互间的横向联系薄弱,在发展过程中,城镇间相互争夺有限的资源和市场,形成恶性竞争。

二、能源盐化工基地建设对榆林区域人口及城市化发展的影响

(一)城镇化率不断提高,城镇数量不断增加

建国之初,榆林的城镇人口总数仅为6.05万人,城镇化率仅为5.16%。1980年,城镇化率为5.99%,几乎处于停滞状态。1995年,榆林的城镇化率提高到27.7%,城镇化缓慢增长,大大低于同期国家城市化水平。随着榆林的煤炭、石油、天然气等矿产资源的相继勘测和开采为榆林的城镇发展提供了有利的契机。1996年以后,榆林的城镇人口快速增长,到2007年,全市建制镇增加至111个,城镇化率提高到39.8%(见表2)。但是榆林的城镇化水平仍然低于全国平均水平及陕西省城镇化水平,城镇密度也较小,仅为2.5座/千平方公里,远远低于7.11座/千平方公里的关中及4.75座/千平方公里的陕南地区。

(二)劳动力结构趋向合理

榆林绝大部分产业人口都集中在第一产业,第一产业占从业人员的比重从1978年的88.3%下降到

2007年的52.74%,虽然逐年有所回落,但是仍占相当大的比例(见图3)。相比较第二产业产值比重从1978年的20.0%到2007年的74.7%的快速增长而言,第二产业的就业比重增长缓慢。以资源型工业为支柱的二次产业并没有成为城市就业的主要部分,对城市农村劳动力的转移消化并未发挥显著作用。

目前,榆林工业发展的主体是资金和技术密集型的大型企业集团,如华能集团、中国石油总公司、山东力诺集团、山东鲁能集团等,这些企业自动化程度较高,对劳动力的需求有一定的排斥作用。例如大柳塔煤矿是投资上千亿元的世界领先水平的煤矿,年产原煤超过2000万吨,全矿只有员工480人。加之,榆林市城镇化水平低,农业人口多,在受教育人口中,以接受初中教育和小学教育的比例所占最高,劳动力整体素质不高,普通劳动力难于就业。榆林的农村劳动力出现大量过剩,在农村劳动力中从事第一产业的88万人中,有20万人属于剩余劳动力。

三、能源盐化工基地建设中的生态安全问题

榆林地处西北干旱半干旱地区、毛乌素沙漠的南缘,自然条件恶劣,生态环境脆弱。随着神府煤田的建设、靖定油气田的勘探开发,交通、通讯等一批基础设施相继建成,引发了一些生态环境问题。

(一)开采破坏地表,疏松土壤,引发地表塌陷、地下水水位下降

近年来,随着煤炭市场的好转,各煤矿企业加大开采力度,造成山体崩塌、地表塌陷、地裂缝、源泄露等灾害日益增多。截止2006年底,全市因煤炭开采,已形成330平方公里的采空区,其中因采矿形成的塌陷面积达60平方公里。仅神华神东公司就形成塌陷面积52.32平方公里。已造成14村1861户6 194人不同程度受灾,威胁房屋3481间(孔),损毁水浇地207.5公顷,旱地1305.8公顷、林草地3637.2公顷。部分山体破碎,殃及公路等基础设施面临塌方的危险。另外,采煤区地下水均衡系统遭到严重破坏,地下隔水层被破坏,导致井泉底漏,矿区村庄普遍发生水荒,采空区已丧失了基本生存条件。神木县大柳塔镇防风固沙林场因矿区企业在林场地下大量采煤,造成了地下水位下降,致使林场地表的沙丘乔灌木植被大量枯萎。

(二)大量弃土弃渣占用土地。破坏植被,侵占河道,造成严重水土流失

神府煤田一、二期开发以来,矿区地表破坏面积已达180平方公里,年均新增侵蚀量超过500万吨。矿区内7个露天开采点,弃土量达85亿立方米。大量弃土弃渣堆积于河道、沟渠、公路,占用土地,破坏植被,侵占河道,造成严重水土流失并引发其他灾害。星罗棋布的集体和个体采矿区对生态环境的破坏更大。这些采矿点的动土方量大,植被破坏度大,水土流失更为严重,仅神木县乡镇小煤窑1982—1989年间水土流失面积增加46.4公顷,增加流失量230万吨。煤炭开采中的煤研石、电厂的废渣等固体堆放物占用大面积的土地,加之这一区域风沙较大,大风携带这些物质对周围地区带来大面积的环境污染,影响当地及周围地区农田、植被的生长以及大气质量。

(三)废水、废气超标排放,环境污染严重

神华集团位于内蒙伊旗境内的补连塔煤矿、马家塔煤矿、上湾煤矿及洗煤厂废水、废渣不经处理,直接排入窟野河上游乌兰木伦河,神木境内大柳塔、榆家梁等大矿排污、排渣,直接导致窟野河下游水质污染。长庆集团石油钻采废水未能全部实现管道集输和污水回注地层,一些区块泥浆、污水只做了简易处理,然后就地掩埋,遇到暴雨山洪,经常造成农田、河流二次污染。靖边、定边、横山一些地方开采油井,缺乏统一管理,盲目布井,乱开滥采,加之钻采技术落后,管理水平低下,开采技术简单,环保设备落后,一些日产量在2—3吨以下的油井,原油含水率高达90%以上,原油就地脱水,含油污水任意排放,使水土污染不断蔓延扩大。

(四)大量消耗水资源,引发河流断流、湿地萎缩、土地荒漠化等,严重威胁生态环境

随着能源的开发,与能源资源相关的化工、电力等部门迅速崛起,工业用水急剧增加,对地下水的大量开采,造成地下水位下降,影响植被生长、使树林、草地成片枯死。治沙成果受到严重挑战,一些原已固沙的土地重新出现了沙漠化。

四、榆林城市功能确立与政策建议

(一)榆林城市功能确立

资源型城市既有一般城市的集聚、带动、辐射功能,成为区域社会经济发展的中心,又由于城市对资源的依赖性强而受资源量耗竭性和生态环境脆弱的制约,表现出独特的城市发展规律。资源型城市既具备一般城市的共同属性,即地区行政中心、经济中心、文化中心、科技中心;又具有特殊属性,即一种或数种资源与产品优势,主导产业在城市经济总量中的高比重及其在国民经济中的战略地位。这种共性和个性相统一的属性,必然派生出双重功能:一是城市经济社会的综合服务功能;二是发展工业的产业支柱功能。弱化任何一种功能都会导致经济社会发展的失调。

1.城市性质的调整。不同的城市性质决定着城市规划不同的特点,对城市规模的大小、城市用地的布局结构以及各种市政公用设施的水平起着重要的指导作用。城市性质也是确定城市的产业发展重点,以及一系列技术经济措施及其相适应的技术经济指标的前提和基础。

榆林的城市性质由2000年榆林市总体规划所确定的:晋陕蒙接壤区重要中心城市,融科教、商贸、文化、旅游为一体,生态环境优美的陕北能源盐化工基地管理和服务中心调整为:榆林是陕北国家能源盐化工基地的核心、陕甘宁晋蒙接壤区重要中心城市。城市性质的调整,明确了城市的主要职能部门,建设与能源城市相适应的基础设施条件,能源盐化工基地的功能得到最多的投资和最大的优惠,并处于城市发展的主导地位,使城市得到合理发展,发挥优势。

2.城市规模的扩大。2000年榆林市总体规划所确定的人口规模近期(2005年)25万人,中期(2010年)30万人,远期(2020年)42万人。建设用地规模近期为27.5平方公里,远期为44.1平方公里。随着能源盐化工基地建设步伐的加快,美国陶氏、南非Sasol、英美壳牌、泰国正大、中化益业、山东兖矿集团等一批大型和特大型项目在榆林市落户,使城市人口出现急剧性机械增长的势头,为工业和企业服务的大型生活区及各项用地的需求矛盾突出,总体规划确定的近期年限(2000—2005年)已到,近期城市人口规模与用地规模发展目标已经提前实现。总体规划已不能适应未来城市发展的需要。2006年榆林市总体规划确定2010年中心城区人口规模为40万,2020年人口规模为65万。建设用地面积为77.69平方公里。

3.开发区建设。开发区及工业园区的建设,可将产业布局按园区分工,项目布点按园区集中,充分

发挥工业园区的集聚作用,有利于资源综合利用,有利于降低成本和节约资源,有利于生态修复和环境保护。此外,外部投资是资源型城市经济结构转型的一条重要途径,外部投资的进入,不仅带来资金,还伴随着先进的技术、观念和管理,开发区作为优化投资环境的重要组成部分,对招商引资具有重要意义。

榆林经济开发区是陕西省人民政府1999年2月批准设立的省级开发区,是榆林国家能源盐化工基地建设的核心载体和综合配套服务基地。经过九年多的开发建设,榆林开发区已基本形成一个以现代工业为主的多功能、外向型的综合园区。累计投入20多亿元用于基础设施建设,建立了完善的配套服务机构,构筑了良好的投资环境。截至2007年6月底,累计引进项目160个,投资总额162亿元。引进项目呈规模大、层次高、技术新、关联度强的特点,初步形成了能源盐化工、装备制造、电子电器、材料加工、现代物流、科技教育等特色化产业集群。神府经济开发区创建于1993年,是由榆林市政府设立,陕西省人民政府批准的省级经济开发区。开发区设有锦界、神树塔、店塔和燕家塔四个工业园区。全区现有大中小型企业153户,从业人员5500余人,项目投资规模达185亿元,形成以煤电、煤化工、建材为主导的产业发展格局。此外,榆林市正在兴建榆神煤电化、府谷火电载能、榆横煤化工及载能、榆米绥盐化工、定靖油气化工和吴堡煤焦化六个工业集中区的中心工业园。

(二)政策建议

1.重视投资环境的改善,强化中心城区服务功能。随着能源盐化工类大项目纷至沓来,带动一批相关工业企业的投产建设,大型企业不仅选择中心城区作为管理中心和生活居住地,而且也对中心城的金融、文化、商贸、信息、物流、科教等功能产生了需求。但是,榆林目前市区公共服务设施规模偏小,总量不足,种类不全,布局不均衡,没有形成完善的配套体系,大型公共服务设施的区域辐射能力不强,尚未形成在一定地域内服务功能较为集聚的复合型的公共中心。虽然公共服务并不直接影响企业利润率或要素收益率,却是企业生存和发展的重要基础。快速、高效、优质的服务可以推进整个能源盐化工产业高质量的发展。因此,必须完善榆林城市服务功能,改善城区的教育、文化、卫生、体育、社会福利等公共服务设施;加快交通、通信、信息、天然气化、集中供热、垃圾处理、给排水等基础设施建设;着重加强发展为区域大型能源盐化工企业服务的生产性服务业,为广大地域范围内的人民群众提供各种消费性服务业,积极培育咨询、中介、培训等新兴服务业,提高城市综合服务水平和辐射带动能力。

2.能源矿产资源开发利用中的生态环境保护。能源盐化工基地的开发建设,必须坚持可持续发展的战略。遵循自然规律和经济规律,因地制宜,合理布局建设项目,适度控制开发利用的规模和速度,落实能源开发利用规划的环境影响评价,坚持环境保护、水土保持的“三同时”制度。各类开发建设活动必须科学制定污染防治方案和生态管理措施,以减少对原生地貌的破坏,有效地保护生态环境。采用适当的经济政策和产业政策,促进先进工艺和技术的引进,促进清洁生产,将能源开发利用可能带来的生态环境影响降至最低限度。严格执法,强化监管力度,严厉查处并及时纠正破坏生态环境的各类行为。避免能源矿产资源的开发利用可能带来的生态破坏和环境污染。

3.南北六县协调发展。南六县人口众多,总人口为152.88万人,其中农业人口达133万人,大量的农村剩余过剩劳动力需要有序地组织劳务输出。因此,需要健全农村劳动力市场教育培训机制,开展青壮年劳动力实用技术和专业技能培训,引导农村剩余劳动力向非农产业、向市域北部、省内以及省外进行有序转移。在劳动力转移的同时,应不断改善农民工进城就业环境,进一步做好农民进城就业的管理和服务工作,维护农民工合法权益。同时,南六县应以农产品的规模经营和深加工为重点,引进先进设备和生产工艺,形成系列加工、梯次推进、深度开发的农业生产新格局。