《宝文堂书目》著录与古代小说研究

2009-07-30向志柱

摘要:《宝文堂书目》是古代小说研究尤其是话本研究的重要参考资料。但是书目著录的不全是“书”目,除《六十家小说》之外,有可能还著录了《虞初志》或者《三十家小说》的篇目。现在所认定的《宝文堂书目》著录的话本,事实上一些不是话本,而是文言小说。一旦对书目质疑,势必动摇甚至颠覆奠基于《宝文堂书目》的学术研究。

关键词:《宝文堂书目》;《稗家粹编》;《六十家小说》;《虞初志》;《三十家小说》;话本小说

中图分类号:I207.419文献标识码:A文章编号:1001-4608(2009)03-0131-06收稿日期:2008-12-22

作者简介:向志柱,博士,湖南省社会科学院副研究员410003

《宝文堂书目》是明嘉靖年间晁琛和其子晁东吴(1532-1554)的藏书目录,子杂类著录了许多小说书目,弥足珍贵,一直是古代小说研究者的重要参考资料。胡文焕编辑、万历二十二年(1594)序刻本《稗家粹编》的出现,为我们对《宝文堂书目》进一步研究和重新思考提供了新材料。

一、《宝文堂书目》与《六十家小说》的著录

据笔者查检,《宝文堂书目》子杂类著录1344种书目中,有同书不同刻本者18种40本,没有版刻说明、完全是重复者有58种121本。四库馆臣认为《书目》“编次无法,类目丛杂,复见错出者,不一而足,殊妨简阅。”笔者认为,这种重复主要与《宝文堂书目》实是父子二人的藏书目录有关,很可能是父子二人各有一种;另外,著录时很可能是以藏书的实有数量为准,这就造成了书目的前后重复。

《宝文堂书目》著录了《合同文字记》、《范张鸡黍死生交》、《羊角哀鬼战荆轲》、《霅川萧琛贬霸王》、《杨温拦路虎传》、《刎颈鸳鸯会》、《齐晏子二桃杀三学士》、《冯唐直谏汉文帝》等《六十家小说》(即《清平山堂话本》)中的篇名,已是学界共识。日本学者中里见敬具体指出:“晁氏的藏书也包括《六十家小说》,但由于著录方针缺乏一贯性,因而《随航集》一集只著录了其集名,而其它五集中的小说著录了每一篇的篇名。制订成一册的《雨窗集上》中的五篇,由于某种原因丢失,没有被著录下来。”并且依据《宝文堂书目》,对《六十家小说》进行了一定程度的复原。笔者想进一步探讨的是:

第一,《宝文堂书目》著录《六十家小说》,为什么不按各册的具体篇目依次著录,而是分散在不同地方,也就是说为什么不连续著录呢?如现存《欹枕集》下《老冯唐直谏汉文帝》、《汉李广世号飞将军》、《夔关姚卞吊诸葛》、《霅川萧琛贬霸王》、《李元吴江救朱蛇》5篇,就不是连续被著录。它与《六十家小说》编辑体例是否有关?以前一个较为合理的解释是:《六十家小说》没有总目,“随得随刊”。如马廉认为:“洪氏原刻话本的时候没有总名。天一阁插架题字的款式显然是两次的。我很觉得范氏入藏的时候,随意给取上一个雅号,‘雨窗‘欹枕都与话本小说的作用相关。”但是事实并非如此。

首先,明代确有《六十家小说》的文献记载。

田汝成《西湖游览志》卷二:“《六十家小说》载有西湖三怪,时出迷惑游人,故魇师作三塔以镇之。”(嘉惠堂本)据施奠东主编《西湖游览志》第二卷校语,现存嘉靖二十六年(1547)本《西湖游览志》无“六十家小说”字样,清光绪嘉惠堂刊本才有这一记载。但日本崎玉大学大塚秀高教授指出万历四十七年(1619)刊《校增西湖游览图志》卷二有“六十家小说”字样,并与嘉惠堂本《西湖游览志》的记载相一致;并发现康熙二十八年序刊《西湖志》所收的姚靖《重刻西湖志序》中有“西湖六十家小说”的记载。此外,还有旁证。孙一奎(1522—1619)《赤水玄珠》卷六记载:

生生子日:经云:“恐伤肾。”予在苕见一友人与一女子私合,正值阳败之际,为人惊破,恐惧走归,精流不止而毙。又观《六十家小说》中载一女子与一少年,亦如上故。此事实出《清平山堂话本》中《刎颈鸳鸯会》:

隔邻有一儿子,名叫阿巧,未曾出幼,常-来女家嬉戏。不料此女以动不正之心有日矣。况阿巧不甚长成,父母不以为怪,遂得通家,往来无间。一日,女父母他适,阿巧偶来。其女相诱入室,强合焉。忽闻扣户声急,阿巧惊遁而去。女父母至家,亦不知也。且此女欲心如炽,久渴此事,自从情窦一开,不能自己。阿巧回家,惊气冲心而殒。

《赤水玄珠》著成于万历元年(1573),刊于万历十二年(1584)。现存万历二十四年刻本等。

另外,清刻《重刊麻姑山志》卷三刘过(1154—1206)故事佚文372字,文末明确有“出《六十家小说》”字样。既是重刻,不排除明刊本亦有《六十家小说》的记载。

其次,明清书目亦曾著录《六十家小说》。

1、明黄洪宪(1541—1600)《稗统续编》收录,后转归赵用贤(1535—1596)收藏,见录于《赵定宇书目》“稗统续编”类:六十家小说十本欠一本。明确著录为十本,似乎体例为一本6篇。然所见《雨窗集》、《欹枕集》分上下,即每种2本,一共应为12本。

2、明祁承爜(1563—1628)《澹生堂书目》卷七“记异类”著录:“六十家小说六册六十卷

《雨窗集》十卷《长灯集》十卷《随航集》十卷《欹枕集》十卷

《解闲集》十卷《醒梦集》十卷。”

3、清嘉庆四年(1799)初刻、顾修《汇刻书目初编》则著录为“六家小说”,内容同《澹生堂书目》。

综上,田汝成、孙一奎和黄洪宪与晁琛四人,俱生活于16世纪,其著述应该不受前后影响。现在所见明确出自《六十家小说》的有三篇:《西湖三塔记》、《刎颈鸳鸯会》、《重刊麻姑山志》中“刘过”(也许是《刘先生通言》或《刘先生迩言》),《西湖三塔记》、《刎颈鸳鸯会》确实见于今说认同之《六十家小说》。

即使当时没有《六十家小说》的总名和《六十家小说》的总目,《书目》也应该按照原来篇目顺序一一著录。之所以出现现在这个情况,一个合理的解释就是:《宝文堂书目》著录的《六十家小说》,单篇设置页码,在当时很可能是单篇装订。

第二,《宝文堂书目》对“《随航集》十种”只著录了集名,仅仅如中里见敬所言乃“著录方针缺乏一贯性”吗?如果我们换一个思路,认为它书的“《随航集》十种”与《六十家小说》中的“《随航集》”同名,也就是认为它并非当下学术界所认同的话本小说10篇,而是如《烟霞小说》包含《吴中故语》、《蓬轩吴记》等13种,那么,《宝文堂书目》的著录方针就前后一致了。《六十家小说》的篇目也就可以在子杂类其它篇目中可以找寻。

第三,已知的《雨窗集上》中的五篇(《花灯轿莲女成佛记》、《曹伯明错勘赃记》、《错认尸》、《董永遇仙传》、《戒指儿记》)为什么《宝文堂书目》没有著录?这也是一个应该回答的问题。

第四,《宝文堂书目》著录时对篇名为什么不是完全吻合而有所改动呢?《宝文堂书目》将《死

生交范张鸡黍》著录为《范张鸡黍死生交》,文字上就前后进行了互换。

对《六十家小说》的篇目,我们似乎可以另找线索。

第一,在其它书目中寻找。如清钱曾《也是园书目》著录《灯花婆婆》、《种瓜张老》、《紫罗盖头》、《女报冤》、《风吹轿儿》、《错斩崔宁》、《山亭儿》、《西湖三塔》、《简帖和尚》、《冯玉梅团圆》、《李焕生五阵雨》、《小金钱》等十二种,著录的应该是单行本。《宝文堂书目》亦著录。它们有可能就是《六十家小说》的散佚篇目。

第二,现存《欹枕集》标题采取对偶形式,如《老冯唐直谏汉文帝》和《汉李广世号飞将军》、《夔关姚卞吊诸葛》和《雷川萧琛贬霸王》,为何在《六十家小说》中仅“灵光一现”?按此惯例,《齐晏子二桃杀三(学)士》和《曹孟德一瓜斩三妾》不折不扣是一佳对,似乎也可以归列于《六十家小说》。

二、《宝文堂书目》与《虞初志》或《三十家小说》的关系

除重复著录外,《宝文堂书目》子杂类还有疑是名近同书者,大约13种27本,如:《杜阳编》与《杜阳杂编》;《风月机关集》与《风月锦囊》;《合同记》与《合同文字记》;《怀春雅集》与《怀春杂集》;《李娃传》与《李亚仙记》;《刘先生迩言》与《刘先生通言》;《梅杏争春》与《梅杏争先》;《张良辞朝佐汉记》与《张子房慕道》;《游名山记》与《游明山记》(另佳刻);《燕山逢故人》与《燕山逢故人郑意娘传》;《吴兴名贤录》与《吴兴明贤录》;《元遗山夷坚续志》与《夷坚续志》、《续夷坚志》。另有《新河坝妖怪录》,疑为《孔淑芳记》。前辈学者认为它们“同篇异名,或题材相同,而不出一人之手”。它们真的是同书异名吗?

笔者认为,不可否认这种可能性,即《宝文堂书目》的重出篇目,当另有所出;也就是说,另有小说选集被《宝文堂书目》按篇著录。《虞初志》或许就是其中之一。

《虞初志》现以如隐草堂刻本最早,且保存最全,本文以此为研究对象。《虞初志》所见本有31种(若将《周秦行纪》和所附传算为二种,则是32种),与《宝文堂书目》关系密切:

第一,《虞初志》八卷31种(《续齐谐记》、《集异记》各算一种),除《周秦纪行》、《枕中记》二种外,29种全见于《书目》。

第二,《书目》所著录的29种集中见于子杂类的两页,第110—128、138—158条上。

第三,《虞初志》连续顺序绝大部分与《书目》相同:卷一《续齐谐记》、《集异记》、《离魂记》连续见于《书目》上栏;卷二《虬髯客传》、《柳毅传》、《红线传》、《长恨传》连续见于《书目》第110条到122条的上栏;卷四《嵩岳嫁女记》、《广陵妖乱志》、《崔少玄传》、《南岳魏夫人传》连续见于《书目》上栏;卷六《莺莺传》、《霍小玉传》、《柳氏传》、《非烟传》连续见于《书目》下栏;卷八《任氏传》、《蒋氏传》(《蒋琛传》)、《东阳夜怪录》、《白猿传》连续见于《书目》下栏;卷五《阳娼传》和《李娃传》、《无双传》和《谢小娥传》、卷七《古镜记》和《冥音录》等亦连续见于《书目》。

国家图书馆如隐草堂本有原藏者袁克文(1890—1931)的题辞:“是书原阙总目,右目乃估人以意补写,故与原书舛异。”《宝文堂书目》所著录的也许就是这种“原阙总目”的版本,没有著录《虞初志》之名,而按篇目著录,也就在情理之中了。

又,《澹生堂书目》卷七“小说家说丛”类著录《三十家小说》,未著编者,今佚。同书卷十一“续收”丛书类在“《三十家小说》”条下著录了《集异记》、《离魂记》等30篇的详目。与八卷31篇《虞初志》比较,《三十家小说》仅少首篇《续齐谐记》,且编排顺序依次是《虞初志》的卷一、卷六、卷七、卷四、卷二、卷八、卷五、卷三各4篇。与国家图书馆所藏八册20卷本相比对,和《高力士传》题下标“三”,《韦安道传》题下标“八”,《广陵妖乱志》题下标“四”,《周秦行纪》题下标“八”四种同,但《南柯记》题下标“五”、《集翠裘》题下标“二”、《任氏传》题下标“十”三种,则不同。

《宝文堂书目》和《澹生堂书目》如此严谨、规律的四篇一组,可见二书的著录很有关系,也就是说,《虞初志》与《三十家小说》的关系很密切,但具体情形尚不可考。《宝文堂书目》所著录之书,很可能是《虞初志》与《三十家小说》二者选一。

《六十家小说》被著录时,都是分篇著录和分散著录。按照《六十家小说》的著录成例,上述二书被分篇、分散著录,也在情理之中。

《虞初志》原书无署名,四库馆臣认为是陆采(1497—1537)所编,现在得到学界广泛认同。然王穉登(1535—1612)序“吾友仲虚吴君,博雅好古,以《虞初》一志,并出唐人之撰,乃于游戏之暇,删厥舛讹,授之剞劂”,叶德均和王重民等据此认为《虞初志》可能是吴仲虚编辑。宁稼雨在为《中国古代小说总目提要》所写《虞初志》条目即径题吴仲虚撰。陈大康考吴仲虚乃吴绾,漳浦人,隆庆五年(1571)进士,非刻《古今逸史》之吴绾。吴书荫则认为吴仲虚是徽州休宁吴继灼(1553—1599)(字仲虚),传见黄汝亨《寓林集·亡友吴仲虚先生行状》和冯梦桢《快雪堂集·祭吴仲虚文》。所以,《虞初志》的作者不论是陆采,还是吴绾、吴继灼等,都有被《宝文堂书目》著录的可能。

程毅中认为:“《百川书志》传记类和《宝文堂书目》的子杂类里有单刻的《长恨传》、《高力士外传》、《虬髯客传》、《莺莺传》等,与《虞初志》有共同的选目,可能当时有不少唐人传奇的单行本。陆采汇辑时还是陆续刻印的,所以后人又根据陆本重印或翻刻,作者姓名却逐步篡改了。”无疑,程先生认为书目就一定是单行本。事实上只要这种丛书没有总目,著录时就只能著录篇名。

著录《虞初志》的书目有:《赵定宇书目》(著录二本)、《红雨楼书目》(著录八卷)、周弘祖(嘉靖三十八年进士)《古今书刻》。

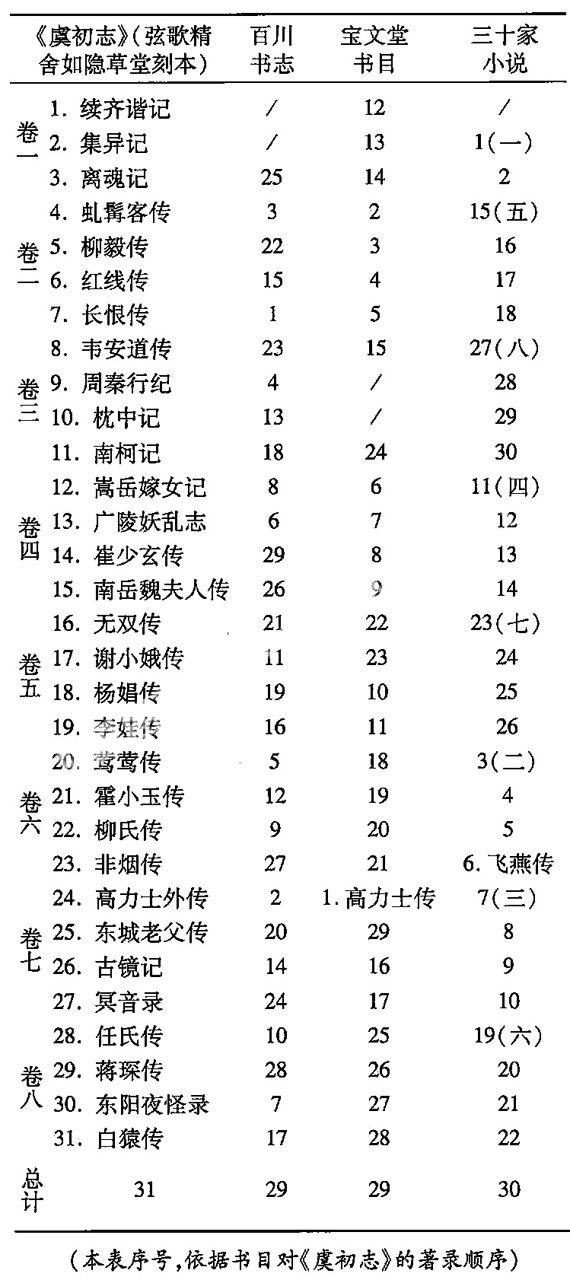

今查,《百川书志》传记类和《宝文堂书目》都不著录《虞初志》,但是基本上著录了《虞初志》所收篇目,见下表:

另外,明范氏天一阁藏书进呈书目中有《虞初志》八卷,刊本。一个比较合理的解释就是:对于《虞初志》,《赵定宇书目》、《红雨楼书目》、《古今书刻》是按书著录,《百川书志》、《宝文堂书目》则按照篇目著录。

所以,在《六十家小说》之外,《宝文堂书目》的著录不仅是书目,而且另有他书篇名,这点应该是事实。

三、奠基于《宝文堂书目》的古代小说研究

《宝文堂书目》子杂类的著录非常复杂,学界往往只要发现有现存话本作品与之相似,就往往直接指认为《宝文堂书目》著录。如莺莺故事,现有唐传奇崔莺莺、张生故事,明李莺莺、张浩故事,前者是传奇,后者是话本。孙楷第先生将《宝文堂书目》著录的《莺莺传》指认为话本《宿香亭张浩遇莺莺》,没有将它看作是唐传奇《崔莺莺传》,

恐怕也是此种心态。《宝文堂书目》所著录的《孔淑芳记》、《杜丽娘记》二篇,现在几乎所有的教材、专著和研究论文都认为:前者就是《熊龙峰小说四种》中的《孔淑芳双鱼扇坠传》,后者就是何大抡本《重刻增补燕居笔记》卷九的《杜丽娘慕色还魂》和余公仁本《燕居笔记》卷八的《杜丽娘牡丹亭还魂记》,并且一直将它们作为话本小说看待。晚出的《中国古代小说总目》为《杜丽娘记》和《孔淑芳记》单立条目,直接收在“白话卷”。

但是《孔淑芳记》、《杜丽娘记》都有文言体小说。《稗家粹编》卷六“鬼部”有《孔淑芳记》,全文500字。而嘉靖年间田汝成辑撰的《西湖游览志余》卷二十六《幽怪传疑》有类似故事,全文仅181字。人们往往认为明何大抡本《燕居笔记》卷九的《杜丽娘慕色还魂》与余公仁本《燕居笔记》卷八的《杜丽娘牡丹亭还魂记》是同一篇,但是它们并非同书。二者虽为同一题材,但《杜丽娘慕色还魂》是话本体白话小说,约3500字,而《杜丽娘牡丹亭还魂记》(正文题《杜丽娘记》)属于传奇体文言小说,约1500字。《稗家粹编》卷三《幽期部》亦收有《杜丽娘记》,与《杜丽娘牡丹亭还魂记》仅有文字差异。那么,我们要追问的是,《宝文堂书目》著录的《孔淑芳记》、《杜丽娘记》是白话本还是文言体?

《孔淑芳双鱼扇坠传》和《孔淑芳记》今天都无法确定产生年代,但是《孔淑芳双鱼扇坠传》的成书很粗糙,就是在《幽怪传疑》和《孔淑芳记》的框架上,对《牡丹灯记》和《滕穆醉游聚景园记》等小说进行因袭和改写而拼凑成文,这就说明《孔淑芳记》早于《孔淑芳双鱼扇坠传》。现在我们认为《孔淑芳双鱼扇坠传》就是《宝文堂书目》所著录的《孔淑芳记》,说到底与题目相近有关系。在《稗家粹编》发现之前,这种认定很有理由。但现在发现《稗家粹编》收录有题名《孔淑芳记》的文言小说,而《稗家粹编》作为一部文言选集,对原著很忠实,其中《鸳渚志余雪窗谈异》13篇,都依原名;《剪灯新话》和《剪灯余话》14篇,只有一篇改名(将《鉴湖夜泛记》改成《成令言遇织女星记》,但更加切题)。《孔淑芳记》改名的可能性很小,《稗家粹编》所收《孔淑芳记》应该就是原名。在同一逻辑层面上,与其相信离题较远的话本体《孔淑芳双鱼扇坠传》是《宝文堂书目》著录的《孔淑芳记》,还不如相信题目一致的文言小说体《孔淑芳记》。文言小说《杜丽娘记》的境况也类似。

事实上,我们在研究中已经过于依赖了《书目》,一旦对书目质疑,势必引起原有研究的震荡甚至颠覆。《牡丹亭》的蓝本问题就是一个很好的例子。

话本小说《杜丽娘慕色还魂》是《牡丹亭》的蓝本已为学界认可。但是蓝本的确立过程中许多学者存在比较重要的疏失,就是:他们将何大抡本《燕居笔记》中的《杜丽娘慕色还魂》与余公仁本《燕居笔记》的《杜丽娘牡丹亭还魂记》(正文题《杜丽娘记》)混为一谈;在此基础上进一步预设《杜丽娘慕色还魂》就是《宝文堂书目》著录的《杜丽娘记》,这就导致认定话本《杜丽娘慕色还魂》是《牡丹亭》的蓝本的依据,不是二文之间的内容比较,而是《宝文堂书目》著录的时间。这就遮蔽了一个重要的追问:《燕居笔记》收录的《杜丽娘慕色还魂》和《杜丽娘牡丹亭还魂记》是不是同书?如果系一书,是不是就一定是《宝文堂书目》著录的《杜丽娘记》?如果并非一书,《宝文堂书目》著录的《杜丽娘记》是话本《杜丽娘慕色还魂》,还是传奇《杜丽娘牡丹亭还魂记》?现在,《牡丹亭》的蓝本问题尚可继续讨论,但是显现的问题足以部分改写甚至颠覆学界结论。

我们的许多学术研究是建立在《宝文堂书目》的基础之上,一旦书目被质疑,容易引发连锁反应,动摇原有研究的根基。对《宝文堂书目》进行重新认识,意义不言自明。

责任编辑:陆林