南曲用韵与清三部南曲韵书研究述论

2009-06-23叶宝奎李超

叶宝奎 李 超

摘要:自宋至明清,南曲演化过程中其取韵取向也是不断变化的,本文拟在戏曲发展的大背景下梳理南曲韵书南化的历程,回顾清代三部南曲韵书的研究。

关键词:清代;南曲韵书;南曲;演化;戏曲发展;音乐;研究

中图分类号:J607文献标识码:A

20世纪30年代经钱玄同先生的倡导,掀起《中原音韵》研究的热潮,一度使北音学成为显学,更多学者开始关注这一领域的研究。

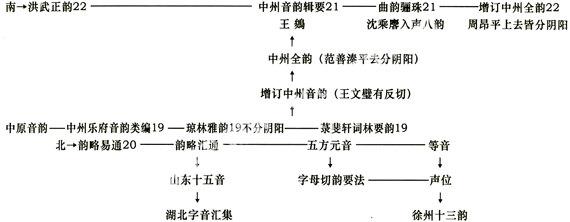

赵荫棠、罗常培、张世禄等先生将《中原音韵》系韵书分为曲韵派和小学派,罗常培先生在《京剧中的几个音韵问题》一文中列了一个关系图:

学者们对于两派韵书的研究用力也是不均衡,往往将更多的精力投注于小学派韵书。20世纪80年代杨耐思、宁继福、李新魁诸先生对《中原音韵》的全面研究更推动了小学派韵书的研究,兰茂《韵略易通》、本悟《韵略易通》、毕拱辰《韵略汇通》、樊腾风《五方元音》等韵书的研究步步深入,出现了好几部专书,但是学者对于曲韵派韵书的关注则相对薄弱许多,研究成果远不及小学派韵书。

本文拟在此基础上考查清代三部南曲韵书《中州音韵辑要》、《曲韵骊珠》、《增订中州全韵》,回顾目前学界对这三部韵书所作之研究,探讨其声韵调系统、语音演变规律,韵书之间的流变脉络、吴语的浸染及其相关问题。曲韵派韵书是以曲家作曲及戏曲的演唱、流播等为服务宗旨的,有着深厚的戏曲文化的土壤的滋养而不同于小学派韵书,与戏曲的发展演变更是有着血肉般的关联,本文也将尝试结合戏曲的演进历史背景材料与戏曲用韵研究的成果来阐述曲韵的相关问题。

一、戏曲演进与曲韵书南化历程

一代有一代之文学,王世贞《曲藻》谓:“词不快北耳而有北曲,北曲不谐南耳而后有南曲。”明沈宠绥《度曲须知·曲运隆衰》载:“文章矜秦汉。诗词美宋。度曲剧侈胡元。至我明……而明公所制南曲传奇方今无虑充栋。将来未可穷量。是真雄绝一代。堪传奇不朽者也。”自宋至明清,南戏、传奇就以其独特魅力雄踞文坛,在南戏、传奇不断演进的过程中,其用韵取向也随之不断变化,大致可分为以下几个阶段:

(一)南戏盛行与韵取方音

南戏是我国古代戏曲史上第一种成熟的戏曲形式。南戏大约产生于北宋末年和南宋初年,而且一度从其产生地温州一带流播至江西、杭州等地,前人文献中不乏相关记录,如明徐渭《南词叙录》日:“南戏始于宋光宗朝,永嘉人所作《赵贞女》、《王魁》二种实首之,故刘后村有死后是非谁管得,满村听唱蔡中郎。”“宣和问已滥觞,其盛行则自南渡,号日‘永嘉杂剧,又曰‘鹘怜声嗽。”宋末刘埙《水云村稿·词人吴用章传》亦云:“至咸淳,永嘉戏曲出,泼少年化之而后淫哇盛,正音歇。”从民间艺人演唱的层面看,在成化年间,南曲戏文就已盛行于大江南北,其最有力的证据是成化本《白兔记》的发现。

南戏出自民间,如徐渭所述:“即村坊小曲而为之,本无宫调。亦罕节奏,徒取其畸农、市女顺口可歌而已,谚所谓随心令者,即其技欤?间有一二叶音律,终不可以例其余,乌有所谓九宫?”“作者猬兴,语多鄙下,不若北之有名人题咏也”,故“士夫罕有留意者”。徐大椿《乐府传声》亦云:“南人以土音杂之,只可施之一方,不能通之天下。同此一曲,而一乡有一乡之唱法。”因其民间性而带有明显的南方方言特征,一曲数韵、杂韵、犯韵、混押等现象非常普遍,开闭不分,-n、-m、-n三韵尾互混。元周德清《中原音韵·正语作词起例》谓:“南宋都杭,吴兴与切邻,故其戏文如《乐昌分镜》等类,唱念呼吸,皆如约韵。”“王骥德亦云:“独南曲类多旁人他韵,如支思之于齐微、鱼模,鱼模之于家麻、歌戈、车遮,真文之于庚青、侵寻,或又之于寒山、桓欢、先天,寒山之于桓欢、先天、监咸、廉纤,或又甚而东钟之于庚青:混无分别,不啻乱麻,令曲之道尽亡,而识者每为掩口。”“盖南曲自有南方之音,从其地也。”

(二)魏良辅改定昆山腔,一遵《中原》

南戏发展到明初,衍生出诸多地方声腔,祝允明《猥谈》:“数十年来,所谓南戏盛行,更为无端,于是声音大乱……盖以略无音律腔调。愚人蠢工狗意更变,妄名余姚腔、海盐腔、弋阳腔、昆山腔之类。变易喉舌,迩趁抑扬,杜撰百端,真胡说也。”诸腔因各地风气所致,土音叠出,因此徐渭主张:“凡唱,最忌乡音。吴人不辨清、亲、侵三韵,松江支、朱、知,金陵街、该,生、僧,扬州百、卜,常州卓、作,中、宗,皆先正之而后唱可也。”

而将字正腔圆规范应用于实践的当推嘉隆间昆山的魏良辅,他因“愤南曲之讹陋”,潜心变革昆腔,余怀《寄畅园闻歌记》记载:“有日,南曲盖始自昆山魏良辅云。良辅初习北音,绌于北人王友山,退而缕心南曲,足迹不下楼十年。”昆山腔经魏良辅改造后,“尽洗乖声,别开堂奥。调用水磨,拍捱冷板,声则平上去人之婉协,字则头腹尾音之毕匀,功深熔琢,气无烟火,启口轻圆,收音纯细。”徐树丕称:“吴中曲调,起魏氏良辅,隆、万间精妙益出,四方歌曲必宗吴门,不惜千里重赀致之,以教其伶妓。”

魏氏《南词引正》指出:“苏人惯多唇音,如:冰、明、娉、清、亭之类。松人病齿音,如:知、之、至、使之类;又多撮口字,如:朱、如、书、厨、徐、胥。此土音一时不能除去,须平旦气清时渐改之。如改不去,与能歌者讲之,自然化矣,殊方亦然。”因此魏氏改革昆山腔一项很重要的举措就是以中州韵规范字声,“《中州韵》词意高古,音韵精绝,诸词之纲领。”经魏良辅改革后的昆腔一以中原音韵为取韵标准,明潘之恒《鸾啸小品》云:“长洲、昆山、太仓,中原音也。名日昆腔,以长洲、太仓皆昆所分而旁出者也。”

(三)沈璟力倡格律,中原音韵成为传统

昆腔新声,大大促进了传奇剧本的创作,“名人才子踵《琵琶》、《拜月》之武。竞以传奇鸣。曲海词山。于今为烈。”形成传奇创作的高峰,而这些名人才子大多却不谙音律,诚如冯梦龙《曲律·叙》所言:“饾饤自矜其设色,齐东妄附于当行。乃若配调安腔,选声酌韵,或略焉而弗论,或涉焉而未通。”周维培《论中原音韵》对当时的用韵情况作了分派:“明清传奇用韵尽管比较复杂,其规律性也是可寻的。要而言之,明清传奇根据其用韵可以分做两大派。一派神袭戏文的韵律,尤其神袭和模拟《琵琶记》的用韵,可以称之为‘戏文派。另一派以《中原音韵》为依凭检字押韵,音路上比较接近北曲,可以称之‘《中原音韵》派。”“根据两派人数的消长和变化,又可以把明清传奇的用韵以明万历为界,大体分作两个阶段。万历以前的传奇用韵是不规则的,模仿《琵琶记》韵律的‘戏文派占统治地位……万历以后直至清代曲坛,传奇用韵是以‘《中原音韵》派绝对统治地位的。”

略举数例,当时剧坛创作用韵欠规范的局面便可见一斑。如梁辰鱼为昆腔创作《浣纱记》大约在嘉靖

二十二年,他采用的仍是南戏传统韵辙,如支思、鱼模韵句第二出,寒山、桓欢韵第十五出,桓欢、先天韵第十五、十九出,庚青、真文韵第十七、二十三出,家麻、齐微韵第三十五出通押的情况不一而足。比梁辰鱼略早的苏州曲家郑若庸的《玉块记》,陆集、陆采的《明珠记》中,这样的情况同样存在。即使迟到万历中叶,相当多的苏州曲家仍然遵奉南戏的传统韵例。如顾大典的《青衫记》第五出鱼模、齐微、支思混用,第八出先天韵夹用寒山、廉纤韵。汤显祖坚持南戏的用韵通例,自称“笔懒韵落,时时有之,正不妨拗断天下人嗓子。”而且在其传奇创作中的确存在相邻韵部混押的现象。如在《牡丹亭》第四十五出[驻马听]曲中,有安(寒山)、馆(桓欢)、万(寒山)、年(先天)、贯(桓欢)、旋(先天)、炭(寒山)、残(寒山)、叹(寒山),一支曲中就存在寒山、桓欢、先天三韵混押的问题。

对于当时这种芜杂局面,沈璟家居二十余年,潜心研究音韵格律,旗帜鲜明地高举《中原音韵》作为规范。他在[商调二郎神]《论曲》散套中指出:“《中州韵》,分类详,《正韵》也为他草创。”他认为:“至词曲之于《中州韵》,尤方圆之必资规矩,虽甚明巧,减莫可叛焉者!”“且其他别无南韵可遵。是以作南词者,从来俱借押北韵,初不谓句中字面,并应遵仿《中州》也。”还编撰了《南词韵选》,“是编以《中原音韵》为主,虽有佳词,弗韵,弗选也。若‘幽窗下教人对景一霸业艰危一画楼频传‘无意整云髻一群芳绽锦鲜等曲,虽世所脍炙,而用韵甚杂,殊误后学,皆斥之。”

由于沈璟的大力倡导以及他在曲坛的地位,他的这一主张得到了许多戏曲家的响应,徐复祚认为:“若夫作曲,则断当从《中原音韵》,一入沈约四声,如前所拈出数处,不但歌者棘喉,听者亦自逆耳。”另如范文若在《花筵赚·凡例》中说:“韵悉本周德清《中原》,不旁借一字。”卜大荒《冬青记·凡例》曰:“《中原音韵》凡十九。是编上下卷,各用一周。故通本只有二出用两韵,余皆独用。”沈自晋《南词新谱-凡例》也提出:“夫曲,有不奉《中原》为指南者战!”

在沈璟等格律派大师的不懈努力下,从此遵从《中原音韵》成为剧坛所恪守的传统,“而越中一二少年,学慕吴趋,遂以伯英开山,私相服膺,纷纷竟作,非不东钟、江阳,韵韵不犯,一禀德清。”王骥德称:“迩词隐大扬其澜,世之赴的以趋者比比矣。”并对沈璟所作的贡献做了高度评价:“其于曲学,法律甚精,泛澜极博,斤斤返古,力障狂澜;中兴之功,良不可没。”

周维培对万历至清中剧作考察后发现,《中原音韵》派在明万历以后的传奇曲坛上占了绝对的统治地位,万历以后的传奇用韵,基本上以《中原音韵》为准的。尤其是沈璟和吴江派诸人对《中原音韵》的推崇和创作上的实践,遂使韵遵《中原》成为当时传奇创作的约定俗成的事实。”

这一传统直至清代仍长盛不衰,王德辉、徐沅潋《顾误录·度曲十病·方音》就主张:“入门须先正其所犯之土音,然后可与言曲。愚窃谓中原实五方之所宗,使之悉归《中原音韵》,当无僻陋之诮矣。”李渔亦力主《中原》,说道:“旧曲韵杂,出入无偿者,因其法制未备,原无成格可守,不足怪也。既有《中原音韵》一书,则犹畛域画定,寸步不容越矣。”“将《中原音韵》一书,就平、上、去三音之中,抽出入声字另为一声,私置案头,亦可暂备南词之用。”

另外,南曲用韵在格律派与戏文派之外还出现了沈璟“一遵《中原》”与王骥德“别遵《洪武》”的“宗韵之争”。以王骥德为代表的认为:“在南曲,则当以吴音为正。”“余之反周,盖为南词设也,而中多取声《洪武正韵》,遂尽更其1日,命日《南词正韵》,别有蠡见,载凡例中。”“南曲之必用南韵也,犹北曲之必用北韵也……吾之为南韵,自有南曲以来,未之或省也。吾之分姜、光、坚、涓诸韵,自有声韵以来,未之敢倡也。”

后沈宠绥在他们论争的基础上提出一种折衷的方法,《度曲须知·宗韵商疑》论述道:“然而两先生虽各持其说,而意则何尝矛盾哉?……予故析中论之:凡南北词韵脚,当共押周韵,若句中字面,则南曲以《正韵》为宗,而朋、横等字,当以庚清音唱之;北曲以《周韵》为宗,而朋、横等字,不妨以东钟音唱之。……《正韵》、《周韵》何适何从,谚云‘两头蛮者,正此之谓。”

(四)曲韵书步步南化的进程

因之当时热烈的曲论氛围及戏曲创作、表演用韵规范要求不断趋于精密以切合实际语音的背景下,催生出一大批曲学专著、论述,颇为可观。曲韵一宗,明代有朱权《琼林雅韵》、《菉斐轩词林要韵》、王文璧《中州音韵》、卜二南《中原音韵问奇集》、范善臻《中州全韵》,清代有《中州音韵辑要》、《曲韵骊珠》、《增订中州全韵》等。

《洪武正韵》之后,作南曲者亦奉守《中原》,惟因时代和地域的关系遂使《中原》失了本色。其最大之点即是阴阳消减;但到万历前后,阴阳又被南曲家所承认。承认之后,更变本加厉,将上去亦分出阴阳来。入声也因之正式出现于韵书上。曲韵书步步南化。与南方实际语音靠拢。

关于曲韵书南化历程,赵荫棠、罗常培、张世禄诸先生皆有详细论述。我们以赵荫棠先生所作的梳理为主概览一下曲韵书南化的大致脉络:

直接取卓氏《中州韵》而加以增删者则为《琼林雅韵》。平声不分阴阳,将卓氏之阴类,阳类及阴阳类全行取消。这是《洪武正韵》以后,取消阴阳的第一部曲韵;是为阴阳字面消灭之始。首先乱卓周之例者,朱氏也。继卓氏而起的则为《菉斐轩词林要韵》。平声不分阴阳,是与《琼林》最相同之点;即阴阳字面消灭后之第二部韵书。继《菉斐轩词韵》而起者,则为王文璧之《中州音韵》,王文璧是北韵变为南韵的中坚人物。此书的特点是不分阴阳,有注,有反切。这三点中尤以反切一点为最重要,因为比《琼林》与《莱斐》南化的更为显着。

王文璧之本,到万历年间变为《中原音韵问奇集》,平声阴阳之分,到此书中又行复活。阴阳字面复活之后,即有变本加厉之情形。始作俑者则为范善溱。他的书名为《中州全韵》。他的十九韵与卓周相同,字面特异。他的书有注解,有反切,与《啸余谱中州音韵》大抵相同;所最不同者即去声分阴阳。此为变本加厉之春云初展。据此书而作《辑要》者,则为王鹅。

继此书而作的,则为《曲韵骊珠》。作者系沈乘唐。所可注意者,是人声正式宣告独立,复现于纸面上。《中原音韵》之南化,到此时可以说登峰造极了;然而还有一点小缺陷:上声还没有分阴阳。于是琴水周昂少霞应运而出,作《增订中州音韵》一书而言曰:“平声分阴阳遵德清本,去声分阴阳参昆白本,上声分阴阳此宜阁定。”南韵至此,可以说毫无遗憾矣;然与周德清《中原音韵》之距离真不可以道里计也。

它们的地域都是在江苏,产生的时代都是在《洪武正韵》之后,它们的背景是南曲。因此,把入声独立;亦因此把阴阳利用的奇形怪状;而一m韵之存

在,尤与唱曲有关系,与实在的语音变迁无关;盖m虽是子音,却可以按着唱歌的方法唱得很好,所以曲韵家存而不废。

张世禄《中国音韵学史》专辟一节讨论北音韵书的源流,对于其间一些重要问题提出了自己的见解:《洪武正韵》总不免是当时文人杂采古今韵书。调和新旧主张的一种著作,同时又参杂了南方方音,不像《中原音韵》那样纯粹的属于北音系统。因为这一度杂糅南北的结果,就使后来曲韵和北音韵书的演化,也分歧成“南从洪武”和“北问中原”的两条大路了。

周氏和卓氏的书原为戏曲上作词而设,于是继周卓而起,竞作曲韵,可名为曲韵派;这派的著作,大都受了《洪武正韵》南化的影响,又因时代和地域的关系,丧失了一些《中原音韵》的本色。这派对于字调的分析,大都从南不从北。所以初期南曲的韵书,如《琼林雅韵》、《蕞斐轩词林要韵》,以至王文璧的《中州音韵》,都把周卓的阴、阳字样取消。这实在是北曲韵书的第一步南化,一方面受了《洪武正韵》的影响,另一方面也因地域的关系。因此在南方方音或南曲的文学当中,不但平声有阴阳之分,仄声也可以分阴、阳。这都是根据它们的方音,并不是响壁虚造的。自从《洪武正韵》出世之后曲韵渐渐的南化,阴阳的意义,也和原来周卓书上所列的愈趋愈远了。

《曲韵骊珠》列出入声八韵,似乎是受《洪武正韵》的影响,实际上配列的系统和《切韵》及《洪武正韵》根本不同,而和近代的吴音系统更为接近了。所以明清以来的曲韵家,固然都是受着《洪武正韵》的影响,可是实际上又因地域的关系,以他们的方音为依据的。在沈乘磨先后间的周昂作《增订中州全韵》,分韵为二十二部,可是他不依照《洪武正韵》,而从王、沈的齐微部里分出“知”、“痴”、“池”等字,从“居鱼”部里分出“如”、“诸”、“书”等字,另为合立一个“知如”部;这也是根据近代吴音的音读的。这些南曲的韵书,应当注意的,发生的地域都是在南方吴音的区域,时代也都是在《洪武正韵》之后。

二、清代三部南曲韵书之研究

清代三部南曲韵书《中州音韵辑要》、《曲韵骊珠》、《增订中州全韵》,学界在研究中各有倚重,此部分将前人的研究做一个简单梳理与总结。

(一)三部韵书的整理与音系研究

(1)《中州音韵辑要》研究

《音韵辑要》全名《中州音韵辑要》,是清代昆山人王鹅编纂的一部曲韵书,书成于清乾隆年间。在“例言”中提出:“《中原音韵》甚简恒病稽考,《中州全韵》太繁多载无益,兹去繁补阚,载籍极博,难云该备,而凡诗文词曲可用之字,详绿罕遗”。

除了一些论著对该书有所介绍外,对于这部韵书研究成果寥寥,如李新魁、麦耘《韵学古籍述要》:“此书分二十一卷,每卷辖一韵。比《中原音韵》与《中州全韵》都多两韵……这跟《洪武正韵》的齐、灰鱼、模分为四相近,反映了明清时齐微韵中出现了开口呼字,而撮口呼已见于鱼模韵中。”“从书中可见某些语音特点。如‘知蜘等字注为‘真伊切,可知还保存卷舌音拼齐齿的音节结构;又如‘二儿等字仍读日母,则尚未变为[ar]。”

对其进行比较系统研究的似只有林庆勋,主要有论文:《中州音韵辑要的反切》(1993年《第一届国际清代学术研讨会论文集》,第741-765页);《中州音韵辑要入声字的音读》(《中山人文学报》,1995年第3期,第21-36页);《中州音韵辑要入声的反切》(1995年《第二届国际清代学术研讨会论文集》);《中州音韵辑要收n音节表》(《中山人文学报》,1997年第5期,第65-80页);《中州音韵辑要东同韵的音节》(1999年《徐文珊教授百岁冥诞纪念论文集》,第323-333页);《中州音韵辑要居鱼韵的音节》(2000年《纪念陈伯元教授荣誉退休学术研讨会论文集》,第141-150页);《中州音韵辑要的声母》(2000年《声韵论丛》,第527-566页)。

由于所见资料有限,笔者所见仅其《<中州音韵辑要)的声母》一文,林文认为:“其音韵内容从全书精密的反切可以探知,而其反切主要模仿自朴隐子为《诗词通韵》设计改良的反切。本文主要从全书反切统计归纳,得到30个声类,这个结果与南曲韵书《洪武正韵》、《中州音韵》、《诗词通韵》等韵书声类差异不大。其中全浊声母保留;非、敷合并;泥、娘混同;知系、照系、庄系混同;疑、喻、为三母零声母化;以及没有颚化音出现等,也与三部南曲派韵书大同小异,只是内容分合稍有不同而已。”“从《中州音韵辑要》采行精密反切系统的安排,以及前面各节的讨论结果,我们相信编者的作风并不保守,或许受到实际语音的影响,因此编排30声类的面貌呈现出来。”

另有高龙奎《音韵辑要中的南北音差别》从声母、韵母、声调等几方面总结了其中的南北音差别,如声母方面的差异主要有:全浊声母,北方方言已经消失,而南方方言中仍存在;北音舌上音问题;微母的差异。微母在南方方言中仍作为一个独立的声母存在,并没有与影母、云母、以母、疑母合并为零声母,而在北方方言中,微母已经与影母、云母、疑母产生合流,显示出合并的趋势;日禅母的分合差异,日禅母并为一个声母是南音的特点,北音两者分立。韵母方面的差异主要集中在东同、机微、苏模、江阳、庚亭韵、入声等六方面。在声调方面《音韵辑要》中反映出来的南北音差异主要表现为中古全浊上声的变化和入声是否消失,中古全浊上声在南北音中分化不同,《音韵辑要》将大多中古全浊上声字归入了阳去声,同时在释义中标注“上字南俱上声”、“南上声”、“×以下字南俱上声”、“二字南上声”、“上三字南上声”等字样,来显示这些字在南音中仍读上声。这也从侧面说明在南音中仍有全浊声母。《音韵辑要》对入声字的编排同《中原音韵》,先配阴声韵,再根据声调演变情况,或派人平声,或派人上声,或派入去声。人声字在北音中已经消失,变为阴声韵。南音的入声也非中古时的[-p]、[-t]、[-k]三尾并存。通过系联反切下字可知,入声韵尾已经合并为。

(2)《曲韵骊珠》研究

《曲韵骊珠》作者系沈乘唐,字苑宾,娄湄人。他的外甥郁仲鸣将此书介绍给周少霞;周氏在乾隆五十七年给他作的序中有云:“而其中分十九韵为二十一,定入声为八韵,此其识之最大者。”书中凡例云:“此书以《中州韵》为底本,而参之以《中原韵》、《洪武正韵》,更探讨于《诗韵辑略》、《佩文韵府》、《五车韵瑞》、《韵府群玉》、《五音篇海》、《南北音辫》、《五方元音》、《五音指归》、《康熙字典》、《正字通》、《字汇》诸书,整五十载,凡七易稿而成”。何镛序中称其:“其于音韵最为精切,而尤严于收音。度曲家得此津梁,不难使韵谐律准。”该书是一部合南北曲韵,以南韵为主的一部韵书,为昆腔规范音韵的标准。

对于此书前人的一些论著有零星介绍,比如:赵

荫棠、罗常培《京剧中的几个音韵问题》、张世禄《中国音韵学史》、赵诚《中国古代韵书》、李新魁、麦耘《韵学古籍述要》、周维培《曲谱研究》等都略有提及。真正展开研究的首推项远村,1944年著《曲韵探骊》一书,分上下两卷,上卷为韵学通论,阐述主要内容有曲韵源流,五音四呼、阴阳清浊、收音归韵等曲韵概念,平上去入四声唱法以及“曲谱”的讨论等;下卷为检韵部分,此书后改名为《曲韵易通》,是前书的改写本。该书分为上下两编,上编论述曲韵源流、五音四呼等音韵常识,下编为韵部,以表格形式列二十一韵部和八人声,全书采用汉语拼音和注音符号注音,保留原书中所注反切,以帮助昆曲学习者辨字审音及咬字吐音。

对于其音系进行研究的有石汝杰《韵学骊珠的音系》:这部书有比较严密的体例,表现在5方面。值得注意的还有两个方面:(1)作者很重视方音,书中所谓“南音“有明显的吴方言的痕迹。(2)该书的音系是人为的,不是当时某一地点的自然方音。作者在编撰此书时是以书面语和昆曲的演唱习惯为主要参照物的。

得到声母42个,声母的主要特点是:1.有和中古全浊声母对应的浊塞音、塞擦音声母,如[d]、[b]、[g]等;2.有两套翘舌音声母,还部分反映了中古知照系二等和三等的区别;3.舌根音和舌面音各有八个,既反映了吴语的特征,同时又照顾了中原音的区别,也反映了昆曲中“阴出阳收”的唱法;4.保留疑母,但有混乱;5.还有“阴出阳收”的说法,这和声母也和声调有关。

分29韵,韵母61个。韵母主要特点是:1.鼻音韵母根据收音的不同分为三类,[m][n][n];2.有“监咸/纤廉”和“干寒/天田”的对立,也反映了中古韵类的区别;3.保留入声韵,分为八韵,共17个韵母。从各方面的情况看,此书的人声韵尾只能是喉塞音[?];4.介音有三类,[i]、[u]、[y]。书中还没采用四呼的概念,比较接近的说法是“满口”和“撮口”。

声调,平上去人各分阴阳,共八个。上声在韵母下注“阴阳合”。这是和《中原音韵》、《洪武正韵》很不相同的地方,也是吴语方音的影响所致。”“

近年来进行全面研究的有李云江《韵学骊珠研究》(吉林大学2007年硕士学位论文),焦磊《昆曲音韵与明代官话》(浙江大学2007年硕士学位论文)。

李云江分析得出《韵学骊珠》声母有37个,特点如下:1.全浊声母仍然存在;2.双唇音有轻重唇两组声母;3.舌尖音精组字、舌根音见组字由于受到舌面元音的影响,已经发生了鄂化,产生了舌面音;4.知照系声母分为知、章、庄三组;5.疑母独立存在,但有和影母相混情况;6.精见两组在介音的影响下,分尖团,这是受戏曲实际需要和方音影响所致。

《韵学骊珠》分二十九韵(其中人声八韵),每韵下标明归韵的类别,多采用明代以来词曲家所定叫法,其根本就是按照其韵尾来分的。共有五十五个韵母,其中包括十六个人声韵,较之于中古音系,《韵学骊珠》的韵母系统发生了很大的变化。1.从韵头来说,中古时期的一、二等洪音字在《韵学骊珠》中多已相混。不过东钟、江阳、皆来、寒山、家麻、车遮、庚青、监咸八韵中的开口呼已分化,开口二等喉牙音字,与一等韵字对立而与三、四等韵字混同,有介音[i]。中古三、四等洪音字在《韵学骊珠》中也多相混;2.从韵部来说,中古时期是二百零六韵,而到《韵学骊珠》时,剩下二十九个韵部,但保留了八个入声韵。与《中原音韵》相比,虽有传承,但变化还是很大;3.从韵尾来说,中古的入声韵[p]、[t]、[k],在《韵学骊珠》中已经消失了,但还保留有入声韵。

声调方面,1.《韵学骊珠》的声母存在清浊的对立,平上去人俱分阴阳,古浊上字不混入阳去,仍归阳上;2.阴出阳收。度曲中,为了增加歌曲优美,在演唱时故意提高本字的发音,收音时在回到本音。在实际的演唱过程中,凡是阳平声中的浊音字,发音时刻意的强调这种演唱方法;3.浊上并未归去。

音系基础,沈氏以《中州全韵》为底本,继承了周德清语音系统,并充分考虑到了南方方音的影响。“南曲的语言基础是吴方言,曲韵从范善臻的《中州全韵》开始,逐步南音(吴音)化了,到《增订中州全韵》发展到了顶点,吴音的主要特点都表现出来了。”通过对《韵学骊珠》声韵调系统的研究,其语音系统与中州韵关系极为密切,全浊声母存在、平上去入俱分阴阳、入声单列等一系列语音现象都证明其受吴语影响很大,一定程度上反映了特定地区清代吴语的特征。

焦磊一文首先对昆曲产生的时代背景作了分析,并据此估计昆曲的语音基础。继而根据《韵学骊珠》中所载的分韵与反切,对昆曲字音的声韵系统进行音位构拟,并将其分离为表面的北方音系统与内部的南方音系统两个不同的结构层次。

该文认为《韵学骊珠》的声韵系统并不统一,其声母系统来自吴方言,清浊分明;然而韵母系统来自《中原音韵》的系统,是一个杂凑的体系。声母方面,存在两个不同的系统。一个来源于中州韵的北方声母,体现于作者的韵书分类体例中。另一个则是作者本身的南方方音系统,在作者所注的反切中有很好的体现。1.中州音系统:共24声母;2.南方方音系统:共35声母。声母部分也有参照《中原音韵》的倾向,如知二庄和知三章分列的情况在《韵学骊珠》里面也表现了出来,其在分类中所反映出的中州韵声母系统和《中原音韵》相比,区别仅仅是少了一个独立微母,多了见系颚化所形成的四个声母而已。

《韵学骊珠》分为二十九韵,并为之拟音。是明代官话系统的韵类分类。

(3)《新订中州全韵》

清周昂撰。周昂字少霞,琴水人,即为沈氏《曲韵骊珠》作序者。是书又名《新订中州全韵》,二十二卷,有乾隆年间此宜阁刊本。

对此书似未见专门研究者,只是一些论著略有提及,焦点主要集中于其分出的知如一韵,如王守泰《昆曲格律》指出:在分目上和《音韵辑要》相仿,但多出一个知如韵。在这一韵目中,总共只有四十四个字,是由i韵和u韵分出来的。周昂对于上声区别阴阳和增添知如韵目,从音韵学的观点来看,是对于苏州音分析上的重大成就,但这两点对于昆曲的关系并不大,因此以后的曲律家并未十分重视。李新魁、麦耘《韵学古籍述要》认为:此书另一特点是在王鵕《中州音韵辑要》二十一韵的基础上,再将机微韵一部和居鱼韵一部分出来,立一“知如”韵。很难看出其新分此韵的语音依据,故为刘禧延《刘氏遗著》、卢前《曲韵举隅》所讥。不过也可能是方音的反映。赵诚《中国古代韵书》也持相同观念:为什么要多分一韵,作者没有交代。其实,“知如”韵中的“知”类字可以并入“支时”韵,“如”类字可并入“居鱼”韵,分出来反而是多余。从实际语音来看,分出来的“知”、“如”两类合并成为一韵,更是不伦不类。因为“知音为展辅,如音为撮唇。二者绝不相类,如何可作为一类?”姜聿华《中国传统语言学要籍述

论》指出此书特点有二:“第一是另立‘知如韵,分为二十二韵。清刘椿延《刘氏遗著》评日:‘近周少霞竞分此韵(指鱼模韵)及齐微韵中字,别立知如一韵,岂非妄作乎?周氏之分大概是反映了某种方言特点。第二是上声分为阴阳两类。周氏云:‘平声分阴阳,遵德清本;去声分阴阳,参昆白本;上声分阴阳,此宜阁定。”

(二)研究方法与思路

(1)反切系联法。林庆勋从全书反切统计归纳,运用陈澧反切系联法,凡上字同用、互用、递用者,得系联为一类。并补充了三个方法:1.在《辑要》反切无法系联而《广韵》属于同声纽的字,根据“声母在相同条件下,应有同样的发展情况”的理论,若能证明不能系联的字在《辑要》“四声相承”关系下得以系联,则可视为同声类;2.《广韵》属于同声纽的字,因切语两两互用而不系联时,根据陈澧分析条例“上字同声类者,下字必不同类”的广义活用处理。反切下字在《辑要》不同音,即可认定反切上字属于同声类;3.因开、齐、合、撮不同造成不能系联时,得运用“形式逻辑的简单枚举归纳法”视为同声类。

(2)综合法。李云江在研究时则利用反切对比法、反切系联法、统计法、文献征引法等对《韵学骊珠》进行研究。通过反切对比法,将《韵学骊珠》的音切与《广韵》的反切逐一加以比较,分析其声类的演变情况,找出其语音演变的线索;系联《韵学骊珠》反切上字和反切下字来求得韵类,分析其韵类的分合情况;利用微机对所录入的数据进行统计,总结出共性和个性的特征;利用文献对作者的生平、成书的版本等进行考证,为说明问题提供有力的支持。

(3)音位构拟法。焦磊的研究较之前二人比较有特色地方在于采用音位构拟法,他认同薛凤生教授的观点,音位应当是抽象的。将其再向形式化的方向演进一步,认为一个音系是某种代数结构,而生成音系的规则是建立在此代数结构上面的演算。分别考查出介音的集合M={O,i,u,iu},韵尾的集合c={O,i,u,m,n,n,?},主要元音的集合N={e,a,O,a,c},在这个系统中可以得到各韵的拟音。

并将其分离为表面的北方音系统与内部的南方音系统两个不同的结构层次。并且使用统计方法,对昆曲字调与昆曲音乐旋律的关系进行分析,利用古代曲谱所载的音乐旋律,构拟了早期昆曲的声调系统,并将其定性为吴方言系统。

(四)扩展讨论

通过考察以上各家韵书研究成果,笔者以为在曲韵书研究中还存在一些可以讨论的地方。

(1)学界对曲韵书研究着力还是太弱,清代三部曲韵书的研究成果寥寥,个别韵书无人问津,大概因为囿于一些传统观念束缚或认识上的偏颇,认为各曲韵书由于相互传承关系而导致面貌大同小异,没有太多探究价值。事实上,各韵书在继承中也有自己独到的特点,值得探讨的问题也很多,比如对于《新订中州全韵》“知如”韵性质的看法有分歧,或认为不伦不类,或认为没有语音依据,或认为反映方音,李新魁先生甚至认为其卷首关于音韵问题的论述,水平不高,不必详述。对于这些基本问题一直缺乏细致可靠的研究。

(2)各家在研究时相互缺乏沟通,对于他人的成果没能予以吸收或借鉴,更谈不上采信或质疑。对于同一份材料,我们看到由于处理方法的不同直接导致结论也不一样,这样不利于韵书的深入研究。

(3)研究过程中仅把其作为纯粹韵书进行封闭式的分析,没有把它放在整个音韵发展史和戏曲发展的背景下考察,或者对于戏曲背景有所介绍,但和韵书具体研究仍是两张皮,没有能融会贯通。冯蒸《论中国戏曲音韵学的学科体系——音韵学与中国戏曲学的整合研究》就指出:中国戏曲学与音韵学二者之间存在着整合的可能性是不言而喻的。但在研究中如“务头”、“阴出阳收”、“合口”(非指后代四呼的合口)等。不过,此中不少术语的真正内涵是什么,常言人人殊,令人莫衷一是,有待于重新加以探讨。至于有关戏曲唱念与编剧中所涉及的诸多音韵问题,一般的汉语音韵学并不涉及,但这部分内容与汉语音韵学中的“北音学”内容是分不开的。

(4)在研究中一般都以同时代或《中原音韵》、《洪武正韵》等韵书为参照,而对于元以来各曲韵书之间的源流、传承关系缺乏讨论,对于罗常培等先生所列的系统表只有个别学者提出修正。比如铃木胜则,强调王文璧《中州音韵》在明代中叶到清代中叶的曲韵书关系的作用,将系统表订正为王文璧《中州音韵》→叶以震《中原音韵》→范善周《中州全韵》→周昂《新订中州全韵》(见李无未先生的《日本学者对(中原音韵>及其相关韵书的研究》),另如吉林大学2007年硕士论文孔永的《中州全韵研究》认为《中州全韵》其实是直接来源于叶以震的《中原音韵》而非来源于王文璧的《中州音韵》。

(5)另外我们以为还应与戏曲作品的用韵相结合。曲韵书的产生不是孤立的,大多是为指导戏曲的用韵规范应运而生的同时又不乏时音的支持。通过比较曲韵书音系系统与戏曲具体用韵情况,可以更清晰的看到曲韵书在实际中的应用、流播情况,将更好地揭示其历史地位,也可以更好的探求实际语音面貌状态。二者相得益彰,相互参照、相互融合也许对其中的一些模棱两可的问题会有新的发现。

三、结语

从以上清代几部南曲的研究面貌来看,学者们用力参差,有些韵书研究的相当成熟,而有些则未见涉猎。南曲韵书的研究应该说仍然有很大空间,对于个别问题似乎一直缺乏细致深入地研究,语焉不详甚至以讹传讹。期待在将来的研究中能给予更多的关注,对曲韵书的整体面貌有一个更为明晰的把握。

责任编辑陈娟娟