网络课程内容呈现形式的对比实验研究*

2009-06-02张家华张剑平黄丽英彭超云林晓芬

张家华 张剑平 黄丽英 彭超云 林晓芬

【摘要】结合多媒体学习理论和认知负荷理论,将网络课程中内容呈现的三种常用形式进行了对比实验,试图探讨它们对学习结果的不同影响。实验结果表明,三个实验组在测验成绩和认知负荷方面未呈现出统计学意义上的显著差异。研究认为,网络课程中以系统步调学习理论性知识时,内容呈现形式与学习结果的相关性不大,“三分屏”的呈现形式并未体现其优势。

【关键词】网络课程;呈现形式;学习结果;认知负荷;对比实验

【中图分类号】G420 【文献标识码】A【论文编号】1009—8097(2009)12—0042—03

随着精品课程的推广,网络课程的应用日益广泛。在网络课程中,通常采用三种形式来呈现教学内容:纯文字(含授课PPT)、课堂现场录像、“三分屏”(教师形象、导航区和同步的PPT画面)。而随着我国各级各类精品课程的开发和应用,“三分屏”形式的网络课程已逐渐成为主流形式。主讲教师需要花费许多时间和精力来录制教学视频,网络课程制作人员还需要对相应的素材进行多次剪辑和加工。然而,花费如此高昂的成本,其实际教学效果如何,却很少有人去进行相应的验证。为此,本研究拟将上述三种形式的网络课程的教学进行对比实验,探讨三者在学习结果上是否有显著差异,从而为网络课程的开发和制作提供一些实证和参考。

一 实验设计

1 实验目的

探讨三种形式的网络课程,实施相同内容的教学,其结果是否有显著差异。实验具体研究两个方面的问题:(1)学习者的测验成绩有无差异?(2)学习者的认知负荷有无差异?

2 实验对象

本研究选取了浙江师范大学教育学院2008级(大一年级)30名本科生作为研究对象。其中男生8人,女生22人。所有被试按男女比例被随机分派为3组,每组10人。经了解,所有被试均能熟练使用计算机,具备一定的网络学习经历,没有智力或阅读方面的异常,视力和听力正常。

3 实验变量

(1)自变量:本实验的自变量仅1个,即网络课程的内容呈现形式,它涉及三种不同的水平:纯文本、纯视频、三分屏。这里主要针对常见的三种形式进行研究,暂未考虑其他可能的呈现形式。

(2)因变量:本实验借鉴了Tabbers(2004)等人的多媒体教学与认知负荷理论的实验研究,分别从学习者的测验成绩和认知负荷来展开对比研究[1]。Mayer(2001)指出,根据学习目的的不同,可以采用保持测验和迁移测验分别检测学习结果[2]。Sweller(1998)等人认为,在各种测量方法中,采用主观量表由被试自我报告完成任务时所付出的认知努力程度,是一种有效的认知负荷测量方法[3]。

①保持测验(Retention test)成绩:采用纸笔测验的形式,要求完成9个单选题,以此来检测学习者所记住的内容的数量(识记能力)。

②迁移测验(Transfer test)成绩:采用纸笔测验的形式,要求完成3个单选题和1个简答题,以此来检测学习者对所学知识的运用程度(理解能力)。

③认知负荷(Mental effort measure):本实验结合实际情况,采用了5点式主观量表来测量学习者的认知负荷,其程度从“非常轻松”到“非常吃力”共分为5个水平。同时,根据实验各阶段的任务不同,将实验分为网络学习、保持测验和迁移测验三个阶段,分别用1个单选题要求学习者报告其认知负荷。

4 实验材料

本研究选取了国家精品课程《现代教育技术》第5章“计算机辅助教学”中的“智能计算机辅助教学(ICAI)”一节作为实验材料。为了排除学习者已有知识对学习结果可能的影响,本实验在正式实验前实施了前测,以了解学习者对实验内容的熟悉程度和已有的知识基础。前测结果表明,所有学习者对实验内容均表示不熟悉,各组已有的知识水平可以视为相同。根据实验设计,各组呈现的网络学习材料分别对应三种形式,如图1所示:

(a)文字版(b)视频版(c)三分屏版

图1 三种不同呈现形式的网络课程

(1)文字版:教学内容以文本和相应的PPT同步呈现。其中的文本与另外两组中教学视频的讲解内容一致,而PPT的内容也基本是文字内容,因此统一归为文本形式。

(2)视频版:教学内容以课堂现场录像(教师讲解形象、PPT和听课学生形象交替)的形式呈现。

(3)三分屏版:教学内容以教师讲解视频、导航区和同步更新的PPT来呈现。

为了便于比较,整个实验过程的学习步调均由系统预先设定,不允许学习者自行调整。

5 实验设备和环境

该实验在浙江师范大学教育技术中心的网络实验室进行,实验过程中每个被试对应一台计算机,且保持网络畅通和系统的正常运行。

6 实验过程

(1)被试取样,挑选符合条件的被试,并按男女比例随机分为3组:文本组、视频组和三分屏组。

(2)被试进入实验室,熟悉实验环境。

(3)向被试介绍本实验的目的和意义,提出合作要求。

(4)被试开始学习网络课程的内容,时间10分钟。

(5)网络课程学习完毕,被试完成后测试题。

(6)实验结束。

二 实验结果

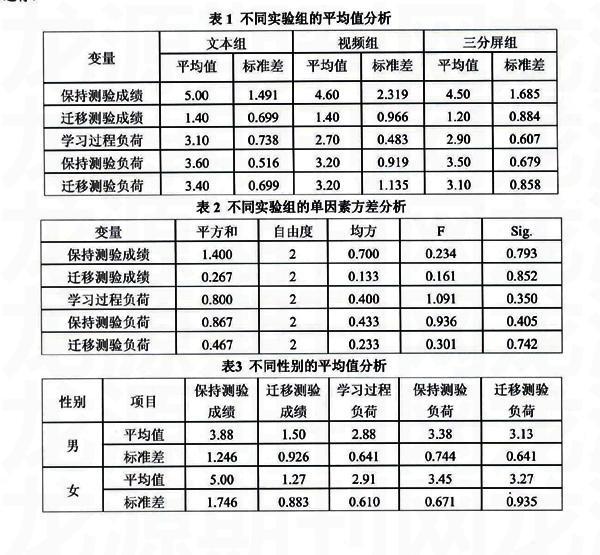

本研究利用SPSS14.0对实验所有数据进行统计分析和检验,主要结果如表1、表2、表3所示:

表1 不同实验组的平均值分析

1 课程呈现形式对学习效果的影响

总体来看,各组的平均测验成绩为:文本组(6.40)>视频组(6.00)>三分屏组(5.70)。具体表现为:

(1)保持测验成绩:文本组的保持测验平均成绩最高,三分屏组的平均成绩最低。

(2)迁移测验成绩:文本组和视频组的迁移测验平均成绩相同,三分屏组的平均成绩最低。

单因素方差分析结果表明,三个实验组之间的测验成绩的差异均不明显,未达到统计学意义上的显著水平。

2 课程呈现方式对认知负荷的影响

总体来看,各组的平均认知负荷为:文本组(10.10)>三分屏组(9.50)>视频组(9.10)。具体表现为:

(1)学习过程负荷:文本组的平均学习负荷最高,视频组的平均学习负荷最低。

(2)保持测验负荷:文本组的平均认知负荷最高,视频组的平均负荷最低。

(3)迁移测验负荷:文本组的平均认知负荷最高,三分屏组的平均负荷最低。

单因素方差分析结果表明,三个实验组之间的认知负荷的差异均不明显,未达到统计学意义上的显著水平。

3 性别对学习效果和认知负荷的影响

总体来看,平均测验成绩:女生(6.27)>男生(5.38),平均认知负荷:女生(9.63)>男生(9.39)。具体表现为:

(1)女生的保持测验平均成绩高于男生,迁移测验平均成绩低于男生。

(2)女生的学习过程负荷、保持测验负荷和迁移测验负荷的平均值均略高于男生。

单因素方差分析结果表明,性别因素对测验成绩和认知负荷的影响均不明显,未达到统计学意义上的显著水平。

三 研究结论与建议

1 研究结论

(1)文本呈现形式比视频呈现形式更容易促使学习者形成保持记忆。解释这一现象可能的原因是,单位时间视频播放的信息量有限,且容易消逝,因此不利于学习者形成保持记忆。文本组中将口头讲授的内容以文字展示,呈现的时间相对更持久,从而提供了反复加工的机会,以形成更有效的记忆效果。

(2)文本呈现形式比视频呈现形式需要学习者付出更多的认知负荷。实验表明,文本组比视频组报告的平均认知负荷更高。这种现象可能的原因是,视频组由于受视频播放速度的限制,被试在单位时间内处理的信息较少,而文本组则可以处理更大量的信息,因此被试需要付出的心理资源更多,感受的认知负荷也更高。

(3)组合呈现形式比单一呈现形式需要学习者付出更多的认知负荷。这与认知负荷理论的基本观点一致:学习者的认知容量是有限的。组合形式呈现要求被试同时处理多个信息源的信息,从而需要更多的认知资源;而单一形式呈现则仅需被试注意单一区域(如纯视频窗口)的信息,因此其认知负荷更低。

(4)测验成绩和认知负荷呈现一定程度的相关性。文本组的平均认知负荷最高,其总体测验成绩也是最高;女生的平均认知负荷比男生高,其总体测验成绩也高于男生。这说明学习者付出更多的心理努力,对于提高学习效果可能具有促进作用。

(5)教师视频形象在网络课程中未能促进学习效果的提高。通常认为,教师的讲授视频能增强学习者的现场感,提供了单向的师生交互,能促进学习者以更加认真的态度参与学习。然而,本实验结果表明,网络课程中的教师形象并没有提高学习效果,反而在一定程度上可能影响学习者对信息的加工。

(6)“三分屏”并非最优的网络课程形式。Mayer曾通过实验证明,基于印刷材料的“静态图片+文本”呈现形式相比基于计算机的“动画+语言解说”的呈现形式,在学习效果上会更好[4]。本研究在一定程度上也表明,三分屏的课程呈现形式并非如人们通常认为那样比其他两种形式更有效,这值得我们深思。

2 存在的问题

(1)学习内容和被试的选择:本实验以“智能计算机辅助教学”这一节的教学内容来作为实验材料,主要涉及是社会学科的理论性知识。而Mayer的实验中多以自然学科中的技术原理或工作过程等内容为代表,因此可能形成不同的结论。此外,由于受客观条件的限制,本实验的被试样本容量偏小,性别比例较为悬殊,因此存在一定的局限性。

(2)学习过程的真实性:本实验的全部过程在实验室中进行,且仅选取了10分钟的学习内容,这与真实的网络学习情况存在一定差异。另外,不少学习者反映,在他们平时学习网络课程的过程中,习惯边学习边做其他事情(如听音乐、聊天),而本实验中学习步调由系统预先设定,不允许学习者自行控制,这也可能影响本实验结论的普适性。

3 建议和启示

(1)教学视频应根据实际需要决定是否制作。在网络课程开发过程中,教学视频的制作成本往往较高,且通常被列为课程评价体系中的必要元素。然而,本实验表明,有教学视频并不一定意味好的学习效果。因此,教学视频是否应作为课程评价的必要因素值得商榷。此外,也可以考虑以其他成本较低的方式来替代视频(如录音、模拟动画等)。当然,我们并不据此否认:含有教师形象的真实视频能增强学习者的临场感,促进他们以积极的态度参与学习。

(2)网络环境中采用以学习者为主的自主学习方式是可行的。本实验的结果表明,在理论性内容的教学中,即使学习者在缺少教师讲解的情况下,依然可以通过自学来取得较高的学习成绩。这在一定程度上也证明:学习的成功主要不是取决于教师,而是学习者自身。因此,在设计良好的网络课程中,学习者是完全有可能通过自主学习达到教学目标的。

(3)在多媒体教学、网络学习的研究中应加强实证研究。在日常教学中,通常会产生一些想当然的、所谓“公认”的看法,然而这些看法可能并未经过实践验证。正如Mayer和众多学者的研究发现一样,一些听起来很有道理的观点最后被证明与实际恰好相反。因此,在多媒体和网络学习日益风靡的今天,迫切需要更多的实证研究,从而为教与学的有效开展提供实践支持。

——————————

参考文献

[1] Tabbers HK, Martens RL, & Van Merriënboer JJG. Multimedia instructions and cognitive load theory: Effects of modality and cuing [J]. British Journal of Educational Psychology, 2004, 74(1): 71-81.

[2] Mayer RE. Multimedia Learning [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2001: 15-16.

[3] Sweller J, Van Merrienboer JJG, & Paas FGWC. Cognitive architecture and instructional design [J]. Educational psychology review, 1998, 10(3): 266-268.

[4] Mayer RE, Hegarty M, Mayer S, & etc.When Static Media Promote Active Learning: Annotated Illustrations Versus Narrated Animations in Multimedia instruction [J]. Journal of Experimental Psychology, 2005, 11(4): 256-265.