新中国《共同纲领》诞生记

2009-06-01孟红

孟 红

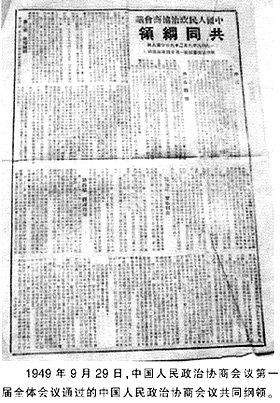

1949年9月29日在新政府会议上通过的《中国人民政治协商会议共同纲领》,是一份具有国家宪法地位和作用的文件。它确定了中华人民共和国的国家性质和政权制度,规定了全国各族人民的各项民主自由权利,以及政治、经济、民族、文化教育、外交等基本政策。起草这份文件是筹备建国的一项极为重要的工作。《共同纲领》数易其稿后被提交新政协第一次大会讨论,毛泽东、周恩来亲自撰写、修改、加工和完善,倾注了大量的心血。在众人的辛勤努力下,《共同纲领》日臻完善,得到了参加新政治协商会议的各民主党派、各人民团体及全体代表的一致赞同,成为名副其实的“共同纲领”。1949年10月1日,刚刚当选为中华人民共和国中央人民政府主席的毛泽东发布公告,宣布中央人民政府“接受中国人民政治协商会议共同纲领为本政府的施政方针”。

集数十年革命实践之探索,毛泽东的建国思路日趋成熟

1940年初,毛泽东在《新民主主义论》中,已经开始绘就未来中国的蓝图。

中国向何处去?建立一个什么样的新中国?毛泽东的回答是:我们要建立一个新民主主义的中国!

毛泽东具体分析了新民主主义社会的政治、经济和文化特点,进一步构思了新民主主义中国的基本框架。他指出:新民主主义的政治,就是建立一个在无产阶级领导下的一切反帝反封建的人们联合专政的民主共和国。“国体——各革命阶级联合专政。政体——民主集中制”。这就是新民主主义的共和国。欧美资产阶级走过的资产阶级专政的老路,无论是国际还是国内的环境,都不允许中国再走。资产阶级共和国的道路在中国走不通。

到1945年中共“七大”的时候,毛泽东的上述思想有了进一步的深化,并将建国问题规划为两个步骤:第一个步骤即目前经过各党各派和无党无派的代表的协议,成立临时的联合政府;第二个步骤即将来经过自由的无拘束的选举,召开国民大会,成立正式联合政府。总之,都是联合政府。团结一切愿意参加的阶级和政党的代表在一起,在一个民主的共同纲领之下,为现在的抗日和将来的建国而奋斗。他明确提出:“为着动员和统一中国人民一切抗日力量,彻底消灭日本侵略者,并建立独立、自主、民主、统一和富强的新中国,中国人民、中国共产党和一切抗日的民主党派,迫切地需要一个互相同意的共同纲领。”

1947年12月25日,毛泽东在中共中央会议上作《目前形势和我们的任务》的报告,又重申了建立民主联合政府和建立新中国的主张,指出这是中国共产党最基本的政治纲领。

1948年4月27日,毛泽东写信给晋察冀中央局城市工作部部长刘仁,请他邀请在北平的民主人士张东荪、符定一以及许德珩、吴晗等人,来解放区参加各民主党派、各人民团体的代表会议,讨论召开人民代表大会以及成立民主联合政府,加强各民主党派、各人民团体的合作及纲领政策问题。毛泽东在信中还特别提到,所要召开的各民主党派、各人民团体代表会议,拟称为政治协商会议,开会地点在哈尔滨,开会时间在当年秋季。会议的决议必须由参加会议的每一单位自愿同意,不得强制。

5月1日,毛泽东写信给在香港的著名民主人士李济深、沈钧儒,提出:“在目前形势下,召集人民代表大会,成立民主联合政府,加强各民主党派、各人民团体的相互合作,并拟订民主联合政府的施政纲领,业已成为必要,时机亦已成熟。国内广大民主人士业已有了此种要求,想二兄必有同感。但欲实现这一步骤,必须先邀集各民主党派、各人民团体的代表开一次会议。在这个会议上,讨论并决定上述问题。”

5月7日,毛泽东为中共中央起草了致香港分局、上海局及潘汉年电,要求他们用非正式交换意见的态度,和各真诚反美反蒋的民主党派、人民团体及社会知名人士交换意见,并将各方反映电告。

至此,为加强与各民主党派、各人民团体的合作而制定能为各方认同的“纲领政策”问题,自然提上了日程。

全力以赴倾心攻关,李维汉主持写出《革命纲领》草稿

撰写《中国纲领》(当时叫《中国人民民主革命纲领》——作者注)的任务最早由中央统战部部长李维汉主持。

李维汉接受任务之后,马上组织精干力量进行调研攻关,并且很快于1948年10月27日写出《中国人民民主革命纲领草稿》。

《革命纲领》草稿一完成,李维汉就立即上报给周恩来审阅。

周恩来因为腾不出更多的时间来做修改,只能大致看了一遍,便通过中央办公厅分送给刘少奇、朱德、陆定一、胡乔木、齐燕铭等人审阅,征询他们的意见。

这份草稿条文较粗糙,但它规划了即将诞生的新中国应实行的最基本的纲领和政策,这一点显得尤为重要。草稿规定,纲领的基本原则,即新政协各成员共同奋斗的准则,是新民主主义即革命的三民主义;人民为国家的主人,国家的一切权力出自人民大众,属于人民大众。中华人民共和国各级政权的构成,不采取资产阶级民主的三权鼎立制,而采取人民民主的民主集中制;国家各级权力机关和行政机关,是各级人民代表大会及其选出的各级人民政府。在经济上,实行“耕者有其田”的土地制度;没收官僚资本归国家所有。国有经济为全部国民经济的领导成分;发展生产,繁荣经济,公私兼顾,劳资两利,应定为全部国民经济建设的总方针;有计划有步骤地发展工业,争取若干年内使中国由农业国上升为工业国。此外,草稿规定,发展民族的、科学的、大众的文化教育;各民族一律平等,建立民族自治区等。

这些规定,体现了中国共产党长期以来形成的新民主主义立国思想,这些基本框架也大都为后来的各个共同纲领稿本所采纳。

在这个纲领的基础上,经过新政协筹备会各方面人士共同修改,形成了第二稿。第二稿结构与第一稿有很大区别,它分为人民解放战争的历史任务、建立人民民主共和国的基本纲领、战时具体纲领三大部分。第一部分叙述了人民解放战争的历程、主要经验及其要完成的推翻三大敌人和国民党反动统治的历史任务,号召全国人民继续支持人民解放战争直至解放全中国的彻底胜利。第二部分规定中华人民民主共和国的新民主主义性质及它的国家构成、政权构成、经济构成、文化教育、外交政策等。第三部分就全力支援人民解放战争、巩固人民解放区、建立临时中央政府三个方面,作出了34条规定。

第二稿的一个重要不同之处是:对成立中华人民民主共和国临时中央政府的程序作了新的规定。

原来中共中央和毛泽东的设想是,先召开新政协,然后召集人民代表大会成立民主联合政府。而民主人士在哈尔滨讨论中共中央提出的关于召开新政协诸问题协议草案时,对成立中央政府一项,产生了不同的意见。有人主张:“新政协即等于临时人民代表会议,即可产生临时中央政府。”中共中央觉得这个意见好,马上表示赞同。根据这个情况,《中国人民民主革命纲领草稿》第二稿在起草中吸收了这一意见,明确规定:由新政协直接选举临时中央政府。

1948年12月30日,毛泽东在为新华社写的新年献词《将革命进行到底》中明确宣布:1949年将要召集没有反动分子参加的以完成人民革命任务为目标的政治协商会议,宣告新中国的成立,并组成共和国的中央政府。

在这里,毛泽东十分明确地把“临时”二字删除了。

第二稿明显地带有宣言性质,是宣言与纲领相结合的一个文件。同第一稿相比,它更着重于战时任务的规定。

1949年2月27日,周恩来对第二稿作了文字修改。几易其稿的《中国人民民主革命纲领草稿》,为接下来《共同纲领》的进一步起草和最终确定,打下了坚实的基础。

七天“鏖战”,废寝忘食,周恩来亲自动手拟定《共同纲领》

1949年3月七届二中全会后,以毛泽东为首的中共领导人一方面继续指挥人民解放军夺取全国胜利,同时也致力于领导新中国筹建工作。

6月15日至19日,新政治协商会议筹备会第一次全体会议在北平中南海勤政殿举行。会议由中国共产党和民主党派、人民团体和无党派民主人士等23个单位与个人代表共134人组成。毛泽东主持会议并讲话。经过讨论,会议通过了《新政协筹备会组织条例》,选出毛泽东等21人组成新政协筹备会常务委员会,毛泽东为主任,周恩来、李济深、沈钧儒、郭沫若、陈叔通为副主任。常委会下设6个小组,分别负责起草共同纲领、拟定政府方案和国旗国徽国歌方案等。

为了统一全国人民对新的国家政权性质的认识,毛泽东于6月30日发表了《论人民民主专政》一文,阐明即将成立的新中国的性质、各阶级在国家政权中的地位以及内政外交的基本政策。这篇文章和他在七届二中全会上的报告,为新政协的召开和新中国的诞生做了理论上和政策上的准备。依据这两篇文章的精神,新政协筹备会《共同纲领》起草组在周恩来主持下全力工作。

新政协筹备会起草共同纲领小组即第三小组名人荟萃,除由周恩来任组长外,另由北京大学教授许德珩任副组长,宦乡任秘书。组员的阵容十分庞大,有:陈劭先、章伯钧、章乃器、李达、许广平、季方、沈志远、许宝驹、陈此生、黄鼎臣、彭德怀(由罗瑞卿代理)、朱学范、张晔、李烛尘、侯外庐、邓初民、廖承志、邓颖超、谢邦定、周建人、杨静仁、费振东、罗隆基共23人。

6月18日,周恩来召集并主持了小组第一次会议,就起草共同纲领工作的重要性以及过去这项工作的开展情况作了说明,并具体研究起草共同纲领的有关问题。

周恩来介绍了中共关于建国的基本思想,并解释了全国政治协商会议现在的称号:“我们的政治协商会议,加上一个‘新字,以区别于旧的政治协商会议。一字之差,使基本的政治策略思想也要有所变化。因此,需要有体现新的政治协商共同利益的共同纲领。制定共同纲领不仅将决定联合政府的产生,也将为各党派和各团体的合作奠定基础。”周恩来还介绍说:“去年哈尔滨的各党派代表曾委托中共方面拟定了一个草案,中共方面也曾两度起草。但是,去年工作重心在动员一切力量参加和支援解放战争。而现在的重点却在建设新民主主义中国,以及肃清反动残余,这是长期的工作。因此,中共方面的第二稿也已不适用,必须根据新的形势的需要重新起草。”

大家随之展开了认真的讨论和协商。

鉴于共同纲领实际上是共产党的建国大纲,而且在此之前,中共中央也专门组织人员起草过类似文件,第三小组研究认为,共同纲领的初稿还是由中共中央组织人员起草为妥。

会议决定,第三小组成员分为政治法律、财政经济、国防外交、文化教育、其他共5个小组进行专门论证,并分别写出有关条文,以供起草者参考。会议还确定,参加新政协筹备会的各单位、各代表及第三小组各成员亦可提出自己的书面意见。

至7月上旬,各分组均拟就了具体条文。

筹备新政协期间,周恩来非常繁忙,既要与诸多的民主人士打交道,又要处理党内诸多事务。为了保证按时拿出《共同纲领》的草案,周恩来经请示毛泽东同意,暂时放下手头的许多事务,集中一段时间把自己“关”在勤政殿里,亲自执笔,写出《共同纲领》全文。经过一个星期夜以继日、废寝忘食的“鏖战”,他完成了起草工作。

走出勤政殿后,周恩来没有休息,又急忙召开会议,征求各方面的意见。他先后主持召开了7次会议,进行了反复讨论和修改。然后再把草案提交筹备会第二次全体会议。到8月份,正式形成为《共同纲领(草案)》,这份草案取名为《新民主主义的共同纲领》,名字标出了新的内涵,去掉“革命”二字,意义非常。

而民主人士接受“新民主主义”的理论也是经历了一个过程的。

1948年下半年,中共中央在起草纲领草案的同时,在香港的各民主党派也就纲领的有关问题展开讨论。围绕要不要以“新民主主义”作为建国指导原则问题,出现了多种意见。除大多数人赞成“新民主主义”外,还有人主张用“革命的三民主义”,有人主张用“人民民主主义”,也有人主张用不加“新”字的“民主主义”,还有个别人拟定了与中共讨价还价的“纲领”。思想非常活跃,意见差异很大。

为了推动各民主党派和无党派民主人士进一步统一思想,更加坚定地站到新民主主义立场上来,并解除他们之中某些人对共产党和人民革命的某些疑虑,中共中央做了大量工作。

1949年1月22日,中共中央发出《关于对待民主人士的指示》。这个指示明确:我党对待已经到达解放区的民主人士的方针,应该以彻底坦白与诚恳的态度,向他们解释政治及有关党的政策和一切问题,积极地教育与争取他们。对政策问题,均予以正面解答,不加回避。对政策实行的情况,亦据实相告。

在中共中央和毛泽东的直接关怀下,到达解放区的民主人士55人于1949年1月22日发表《我们对时局的意见》,表示完全赞成中共的革命立场,接受中共的领导。

在各种因素的推动下,绝大多数各民主党派和无党派民主人士,在彻底推翻国民党统治和建立新民主主义中国这两个基本问题上,与共产党取得了共识。这就为共同纲领的正式制定,创造了必要前提。

抓紧时间精心修改,毛泽东对草案稿改动多达二百多处

毛泽东非常关心《共同纲领》起草工作,他多次审阅文稿,并且做了认真修改。

从9月3日至13日,毛泽东至少4次对草案稿进行了精心修改,改动总计达200多处。他不但修改草案,还亲自校对和督促印刷。

9月3日,毛泽东写了一张便条给秘书胡乔木:“乔木:纲领共印30份,全部交我,希望今晚10点左右交来。题应是《共同纲领》。”

当晚10点,胡乔木把草案送到毛泽东办公室后,毛泽东立即动笔逐字、逐句、逐段修改,并在竖写的题目左侧亲笔加上“(一九四九年九月五日,初稿)”的字样。

9月5日晚,胡乔木将毛泽东修改后的稿本送去付印。没过多一会儿,毛泽东又派人给胡乔木送去一张便条,上面写道:“乔木:今晚付印的纲领,请先送清样给我校对一次,然后付印。”毛泽东校对好后,又给胡乔木批示道:“即刻付印,一小时内交我。”

9月6日,毛泽东把校对过的清样交下,并指示:“照此改正,印成小册子1000本。”

9月7日晚,周恩来在北京饭店把《共同纲领》草案稿分送给各位新政协代表,组织他们进行分组讨论。从9月10日晚9点起,直到次日早晨7点,周恩来、胡乔木等在毛泽东处一起讨论《共同纲领》的修改,一口气讨论了10个小时。

此后,毛泽东在修改过9月11日草案稿后又批示:“乔木:即刻印100份,于下午6时左右送交勤政殿齐燕铭同志,但不要拆版,俟起草小组修正后,再印。”

毛泽东对《共同纲领》极为关注,一些关键性内容他都亲自作了修改,有些内容甚至是反复修改、反复亲自校对。他要在建国之初就拿出一部好的大纲来,成为团结各党派、各团体、各阶层共同建设新中国的基本依据。

在为筹建新中国而制定《共同纲领》时,民族政策方面有一个突出问题,需要作出抉择:中华人民共和国是实行“民族自决”还是“民族自治”?在历史上,列宁和孙中山都提出过“民族自决”的口号,中国共产党以前也赞同过这个口号。当形势已经发生根本变化时,是继续旧政策还是采取适应新形势的新政策?因为中国是一个多民族国家,正确处理民族问题极端重要。

毛泽东提出:要考虑到底是搞联邦制,还是搞统一共和国,实行少数民族地区自治。经过讨论研究和广泛征求意见,最后,毛泽东和中共中央决定实行民族区域自治而不实行联邦制。

随即,1949年9月7日,周恩来在《关于人民政协的几个问题》的报告中,就中共中央关于实行民族区域自治制度的构想,向政协代表征询意见。他说:“关于国家制度方面,还有一个问题就是我们的国家是不是多民族联邦制。现在可以把起草时的想法提出来,请大家考虑。”“任何民族都是有自决权的,这是毫无疑问的事。但是今天帝国主义者又想分裂我们的西藏、台湾甚至新疆。在这种情况下,我们希望各民族不要听帝国主义者的挑拨。为了这一点,我们国家的名称,叫中华人民共和国,而不叫联邦。”“我们虽然不是联邦,但却主张民族区域自治,行使民族自治的权力。”随后,9月29日通过的《共同纲领》明确规定:“各少数民族聚居的地区,应实行民族的区域自治,按照民族聚居的人口多少和区域大小,分别建立各种民族自治机关。”

1949年9月17日下午,新政协筹备会第二次会议在中南海勤政殿举行。周恩来主持会议,并代表筹备会常委会在大会上作了关于会议筹备工作的报告,同时宣布会议筹备工作胜利完成,正式大会即将召开。会议审议并通过了经各方反复讨论和毛泽东多次修改的《中国人民政治协商会议共同纲领草案》。

群策群力集思广益,促成《共同纲领》圆满形成

《共同纲领》的最后阶段修改,是同新政协筹备会及所有出席代表的讨论结合在一起进行的。从中共中央正式提出草案初稿,直到新政协全体会议的召开,共同纲领草案先后经过了7次较大的讨论。这些讨论包括:由到达北平的全体政协代表分组讨论2次;纲领起草小组即筹备会第三工作小组讨论3次;筹备会常委会讨论2次。此外,新政协各参加单位也组织各自成员进行了认真讨论。

在讨论过程中,代表们字斟句酌,反复推敲,畅所欲言,真正做到了集思广益。代表们提出的修改意见到底有多少条,已经难以统计了。其中有关于国名及国名简称的讨论,有关于社会主义目标问题、关于爱国民主分子问题、关于人身自由问题以及联苏问题等。讨论中提出的修改意见,有的被采纳,有的被基本采纳,有的为进一步修改提供了参考,打开了思路。有些分歧较大的意见,代表们展开了热烈讨论,当场确定取舍,达成一致意见。

一位代表提出,既然我们将来的目标是实现社会主义,那就应该在纲领中把这一目标写出来,使全国人民了解未来社会的远景以及奋斗目标。另一位代表则持相反的意见。他提出,在今天的政协中提出社会主义问题还为时过早,共同纲领是新民主主义性质的,以不写社会主义为好。还有一位代表赞成共同纲领中不提社会主义,并补充说:“新民主主义本身就预示着社会主义的方向。”这两种意见都被反映到毛泽东那里。

毛泽东立即与周恩来、刘少奇等中央领导碰头协商,取得了一致意见。即:不在纲领中写进社会主义。为什么以毛泽东为代表的中共中央不赞成在共同纲领中写进社会主义目标呢?主要有两个方面的考虑:第一,共同纲领是属于国家政权在现阶段的施政纲领,是从客观实际出发,为现阶段的需要而制定的,它不应当去描绘现阶段尚不能实现的理想。从当时的设想和计划看,新中国成立后,在相当一段时间内,中国人民面临的任务是建设新民主主义。如果在共同纲领中过早地写进社会主义目标,容易混淆现阶段的实际步骤与将来的理想。第二,新民主主义的共同纲领是在各民主党派、各人民团体和无党派民主人士对新民主主义取得共识的基础上制定的。如果要把共产党的第二步奋斗目标——社会主义写进国家的基本文件中,必须经过一个解释、宣传和实践的过程。只有全国人民通过实践,认识到社会主义是中国唯一最好的前途,才会真正承认它,并愿意为之奋斗。另一方面,当时在共同纲领中不写进社会主义目标,并不是否认它、放弃它,而是以更加郑重的实际的态度对待它。

此外,从共同纲领所列出的经济方面的内容看,如“公私兼顾”、“劳资两利”等政策,实际上已经完全可以保证新生的人民共和国向社会主义前途迈进。

在讨论共同纲领草案时,有的代表还提出:纲领的序言里“中国人民民主专政是中国工人阶级、农民阶级、小资产阶级、民族资产阶级及其他爱国民主分子的人民民主统一战线的政权”一句中,“爱国民主分子”应该删去。因为这里讲的是阶级,爱国民主分子也属于四个阶级之内,不应单独列出来。

刘少奇在讨论时对此作出了解释,他说:“有些爱国民主分子不属于四个阶级,如地主、官僚资产阶级中的开明分子。在纲领中单独提出‘爱国民主分子,是给他们开门,让他们进来。”大家觉得言之有理。

共同纲领初稿规定:“中华人民共和国人民有思想、言论、出版、集会、结社、通信、居住迁徙、宗教信仰及示威游行的自由权。”

一些代表在讨论时,对草案中未涉及“人身自由”提出意见。认为人身自由是最根本的自由,如果没有人身自由,其他自由都谈不到。因此,必须在各种自由权当中加上人身自由一项。

这条意见很有道理,为大家所赞成,所以在下一个印稿中即被采纳。

一些产业界代表从自己的企业要同资本主义国家做生意的实际情况出发,提出关于外交政策的条文中不必突出联合苏联的内容,应当视野更开阔一些,把更多的国家包容进来。这一意见虽然没有多少人响应,但却引起了有关单位的重视。

于是,纲领草案就保留了“首先联合苏联、各人民民主国家和各被压迫民族”的条文。

9月22日,周恩来在中国人民政治协商会议第一届全体会议上,就纲领草案形成经过向大会作了报告,并就纲领中不写入“社会主义”等问题向大会作了说明。

在这次会议上,还成立了包括共同纲领草案整理委员会在内的6个分组委员会,以最后完成各项文件的起草工作。共同纲领草案整理委员会由出席政协的45个单位和特邀代表中派人组成。

9月28日,政协各单位及纲领草案整理委员会分别举行会议,对纲领草案做最后一次讨论。至此,整理委员会又收到代表意见21件。经讨论,除对9月20日印稿中的不正规字体加以规范和增添一处标点外,全体一致同意保持原文送交大会主席团。

9月29日,政协全体会议一致通过《中国人民政治协商会议共同纲领》。

《共同纲领》分序言和总纲、政权机构、军事制度、经济政策、文化教育政策、民族政策、外交政策七章,总计60条,7000多字。这是中国历史上第一个人民的建国大纲。这个《共同纲领》,是全国人民意志和利益的集中表现,是革命斗争经验的总结,也是中华人民共和国在相当长的时期内的施政准则和建设蓝图。它凝结了以毛泽东为代表的中国共产党人、民主党派和无党派民主人士的心血,得到了全国各方面人士和海外华侨的一致拥护。它成为中国人民的大宪章,在一个时期内发挥了临时宪法的作用。

《共同纲领》的制定和中华人民共和国的成立,为新中国的法制建设开辟了新纪元。在《共同纲领》总章程指引下,中国共产党以新民主主义理论为指针,带领全国人民经过数年时间的奋斗,到1953年已取得了政治、经济、军事和思想文化各方面的胜利,使国内形势发生了巨大变化。这时,新的发展变化的形势客观地使新中国制定比《共同纲领》更完备的宪法呼之欲出——新中国第一部宪法便于1954年应运而生了。(题图为第一届新政协会闭幕式主席台)