论我国高等教育学学位点布局的不均衡性

2009-04-13车如山刘文霞

车如山 刘文霞

摘要:我国高等教育学学位点布局结构的不均衡是相对的。这种不均衡是多种因素影响的结果,尤其深受各地高等教育发展水平的制约。换言之,高等教育自身发展水平直接影响高等教育学学位点的布局,而高等教育学位点布局结构反过来又对高等教育的发展起促进作用。从逻辑上看,前者是因,后者是果。因此,我们不能简单地认为是高等教育学学位点布局的不均衡影响了高等教育发展的不均衡,而是应该承认高等教育发展的不均衡影响着高等教育学学位点的布局结构。

关键词:高等教育学;学位点布局;不均衡

中图分类号:G40文献标识码:A文章编号:1672-4038(2009)03-0044-03

随着我国高等教育学学位点建设的快速发展,高等教育学学位点布局结构成为教育学术界关注的热点话题。从现实的布局结构看,各地所拥有的学位点差异很大。因此,有学者认为,我国高等教育学学位点布局表现出的这种“不均衡”性,影响了高等教育的均衡发展,客观上给高等教育学学科的发展造成了不良影响。这是应该承认的客观事实,但却忽视了另一面,那就是:在承认我国高等教育学学位点布局的“不均衡”现象客观性的基础上,要搞清是什么导致这种“不均衡”现象的存在。

一、概念辨析

概念既是人们对客观事物认识的总结,又是组成判断的基本单位。明确概念,是人们正确思维的必要条件,也是人们讨论问题、交流思想的基础和前提。因此,要研究高等教育学学位点布局结构问题,同样必须从明确概念人手。

1“均衡”与“不均衡”的词源解释

《辞海》中将“均衡”(即平衡)解释为,“哲学名词,指矛盾的暂时的相对统一。平衡是和运动分不开的。在绝对的、永恒的物质运动过程中存在着相对的,暂时的静止和平衡。”均衡是相对的、暂时的、运动变化的,不是绝对的、长远的、静止不变的。“均衡”不等于“平均”。《汉语大词典》将“平均”解释为“齐一、均匀。”二者属于不同的语境和不同的性质,不能同日而语。“均衡”是一种理想,是人们所追求的目标,是一种应然状态。由此可见,均衡并不等同于平均。

与此相对应的“不均衡”是一种实然状态,是现实中存在的事实。“不均衡”不等于“不平均”,它们也属于不同的话语范畴,因此不能将二者混淆。“不均衡”也是相对的,也是发展变化的,此时的“不均衡”不同于彼时的“不均衡”。它是事物发展过程中一种长期存在的现象,是一个量变过程。当事物发展到一种程度,便达到了“均衡”状态。但是,事物总是呈螺旋状向前发展的,总是由“均衡”转向“不均衡”再到新的“均衡”,循环往复,不断发展。

2对高等教育学学位点布局“均衡性”与“不均衡性”的应然分析

高等教育学学位点布局的“均衡性”,寻求的是区域间高等教育学学位点在数量和质量上达到统一的水平。包括在人力结构、管理结构、层次结构、师资队伍结构、学科结构等方面都达到均衡,使区域间高校高等教育学学位点建设的内部及它们之间的矛盾达到统一。

高等教育学学位点布局的“不均衡性”,是指区域间高等教育学学位点建设在数量和质量之间所存在的差距,包括人力结构、管理结构、师资队伍结构、学科结构之间都存在一定的水平差异。这种差异性的存在,不是高等教育决策和政策导致的,而是高等教育所赖以生存和发展的其他社会客观因素实际影响的结果。目前,我国高等教育学学位点的布局由西向东呈阶梯状分布,主要是由高等教育内外部诸要素在数量和质量上存在差异所致的。

二、对高等教育学学位点布局的现状分析

我国高等教育学学位点布局的不均衡是我国高等教育区域发展不均衡的真实反映。也就是说,高等教育学学位点的区域间的不均衡是建立在它赖以存在的高等教育实践基础上的。因此,这种表面上或者数字上的不均衡,恰恰说明是人们尊重高等教育规律办事的结果。‘既然它反映的是高等教育的自身规律,就不可人为地去改变。作为高等教育的研究者,我们应该有客观的立场、依据客观规律去分析和看待问题,而不能有任何的倾向和偏见;要辩证地、一分为二地分析问题,不能只看现象而不看本质,以致就事论事。

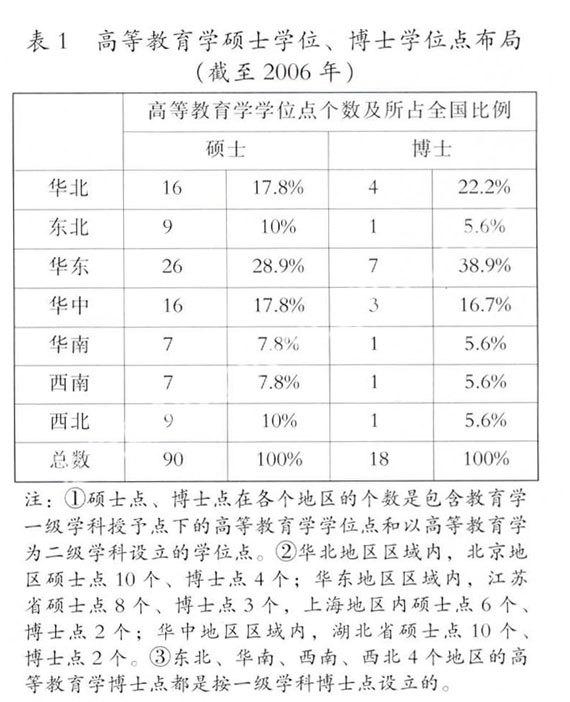

我国现有高等教育学的硕士点和博士点的分布如表1。根据表1分析如下:

1高等教育学学位点大部分集中在华北、华东、华中地区

从表1可以得出,这三个区域的高等教育学硕士学位点占全国的64.5%、博士学位点占全国的77.8%,已经明显多于其他四个地区的总和。造成这种情况的原因在于,华北、华东、华中三个地区的高等教育的总体规模和高校数量较大。地处这三个地区的高校能够很好地满足高等教育学学位点的实际需要,高等教育学学科建设凭借华北、华中、华东地区的先进高等教育实践而得到了快速发展。这可从国家对高等教育学博士学位点和硕士学位点设立的基本条件得到进一步印证:①学术队伍;②科学研究;③教学与人才培养;④工作条件;⑤相关学科条件;⑥管理工作。这说明,只有某所大学具备相当条件时,才有可能被授予高等教育学硕士或博士学位点。华北、华中、华东三地区高校云集且办学水平高,因此,这里的学位点一定多于其他地区。这一现象也可能会出现在一个区域之内。如在华北地区,北京地区最多。

2高等教育学学位点集中在经济比较发达的省市

在华北地区,仅北京市就有硕士点10个、博士点4个,分别占该地区高等教育学学位点的62.5%和100%。在华东地区,上海和江苏省两地就占有了该地区高等教育学学位点的53.8%(硕士点10个)和71.4%(博士点5个)。在华中地区,湖北一个省就占有了该地区硕士点的62.5%(10个)、博士点(2个)的66.7%。相对发达的经济为高等教育学学科的发展提供了良好的外部环境,尤其是良好的政策环境支持。

3经济欠发达地区的高等教育学学位点数量相对较少

东北、华南、西南、西北四个地区的高等教育学学位点数量相对较少。从表中可以看出,这四个地区的高等教育学硕士学位点和博士学位点分别只占全国的35.5%和22.2%。这四个地区由于受高等教育自身发展以及历史、政治、经济、自然条件、人口等多个方面因素的影响,导致高等教育学学位点布局的规模较小,而且大多集中在西安、兰州、昆明等大城市。

三、高等教育学学位点布局不可能绝对均衡

高等教育学学位点建设自身发展要考虑多种因素,不能片面追求数量上的平衡,而要遵循“合理布局,突出特色”的原则。这里的“合理”就是指要合“规律”这个“理”。如果不顾这个原则,片面追求高等教育学学位点建设布局在数量上的区域“均衡”,就会违背高等教育自身的发展规律。

高等教育学学位点的建设是高等教育发展到一定程度的产物,它也是在社会经济发展对高等教育高度需求的情况下产生的。“坚持把社会需求放在第一位,同时加强建设、创造条件,努力使每个学位点在导师队伍、研究方向、课题及成果、实验仪器设备等方面能够达到培养社会所需人才和出高质量研究成果的要求。”,我国区域间经济发展的不平衡,决定了高等教育发展的不均衡,也导致了高等教育学学位点布局的不均衡。高等教育学学位点的建设受社会经济发展水平的高度制约。没有良好的社会经济基础,便不能够为高等教育学学位点建设提供基本条件。因此,在现有条件下,要实现我国高等教育学学位点建设的绝对“均衡”发展,只能是一种理想。

由于历史的原因,我国的高等教育布局结构明显呈现一种西、中、东阶梯状的分布形态。由于西、中、东部地区高等教育发展背景和条件的差异,导致了高等教育学学位点布局结构的差异性。因此,如果不考虑高等教育的基础性作用,一味片面追求区域间高等教育学学位点在数量上的均衡,既脱离事实,也缺乏理论依据。

我国地域辽阔,各地的自然条件、人口状况等差异很大,导致各地对高等教育的需求各不相同。单从数量上看,我国各区域的高等教育结构和布局存在明显差异。故不能简单地从某些地区的高等教育学学位点的绝对数来判断其布局结构是否合理,而只能从相对数量去考察。我国高等教育学学位点布局结构的“不均衡”,并不是人为因素所导致的,而是考虑客观条件和人口分布状况的结果,况且,高等教育学学位点的均衡发展也只能是一种理论构想。

四、结论与建议

要分析我国高等教育学学位点布局结构问题,我们必须认真回答三个问题:一是要回答是谁要设立高等教育学学位点;二是要回答为什么要设立高等教育学学位点;三是要回答设立高等教育学学位点的基础是什么。把这三个问题一一回答以后,高等教育学学位点布局结构均衡与否的答案自然就会得出。

我国中西部地区高等教育自身发展水平相对较低。因此,该地区高等教育要寻求发展出路,就只能通过大力加强高等教育改革来不断提升自身素质。中西部地区只有把本区域高等教育的整体水平提高到一定程度,才能改变其高等教育学学位点数量偏少的局面。

政府应通过宏观调控来影响高等教育学学位点的布局结构,在一定程度上缩小区域差异。首先,应通过相关政策的制定,使中西部地区在经济、政治、科技和文化等方面得到一定的倾斜和支持,逐步缩小与东部地区的差异。其次,应加大对中西部地区教育的投入,以改善中西部地区高等教育的办学条件。最后,在中西部地区的高等教育发展到一定程度时,再寻求与东部地区的交流与合作,从而有效促进东部与中西部地区的“学术对话”。

我国高等教育学学位点布局结构的现状,实际上反映的是我国高等教育的布局结构。也就是说,凡是高等教育比较发达的地区,高等教育学学位点就多且层次较高,反之亦然。因此,要改变高等教育学学位点布局结构的不均衡,首要的任务是改变高等教育布局结构的不均衡。