初中作文的有效教学

2009-03-30丁之境

丁之境

初中作文教学现状不容乐观,作文教学仍存在着很多问题和弊端。许多中学语文教师对作文教学也有苦衷,多次作文训练下去,教了不少作文的方法,但是为什么还有那么多学生讨厌作文,还有那么多的学生写不好作文呢?写作能力到底能不能通过一定的科学训练来培养?

一、现状调查与分析

笔者对所在中学初中部的三个年级进行了一次全面的作文调查。从这份调查可以看出,大部分语文教师在作文教学方面存在以下几个问题。

1. 对写作本质认识模糊,导致教学目标意识薄弱

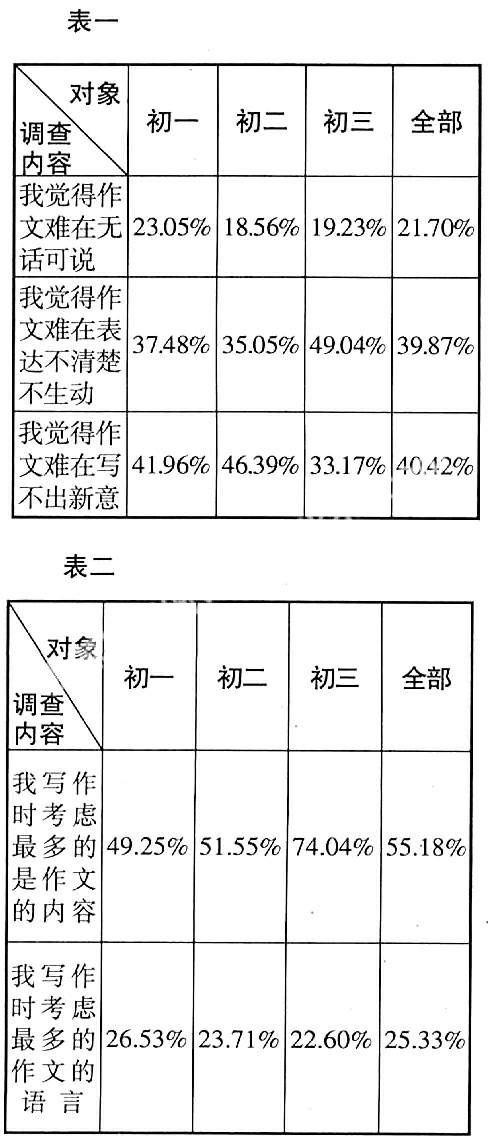

表一、表二反映的结果是矛盾的,大部分学生认为他们写作文最困难的是文章立意不新和语言不美,但他们在具体的写作中考虑最多的却是作文的内容。这说明了学生对自己写作问题的认识是模糊的。学生的模糊认识很大程度来源于教师对作文的模糊认识,相当一部分教师没有认识到作文是学生观察生活、认识生活和反映生活的过程,是学生内在生命体验和生活感悟的一种外化。于是,教师日常作文教学重视立意构思、语言提升等写作方法、应试技巧的传授,而不注重开启生活、情感这一写作源泉。这样的教学不仅没抓住作文教学的根本,反而误导了学生,使他们以为只要掌握一些写作技巧,就可以包治百病了。

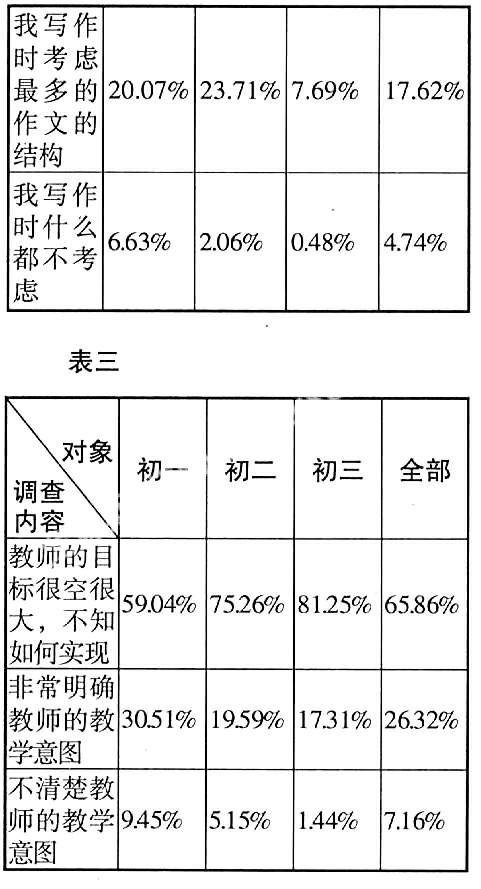

在这种认识误区指引下,相当部分的教师在制定写作目标时,或偏离学生实际,或目标过于空泛。正如表三所示。

2. 作文课堂教学方式陈旧单一,调动不了学生的兴趣,收效甚微

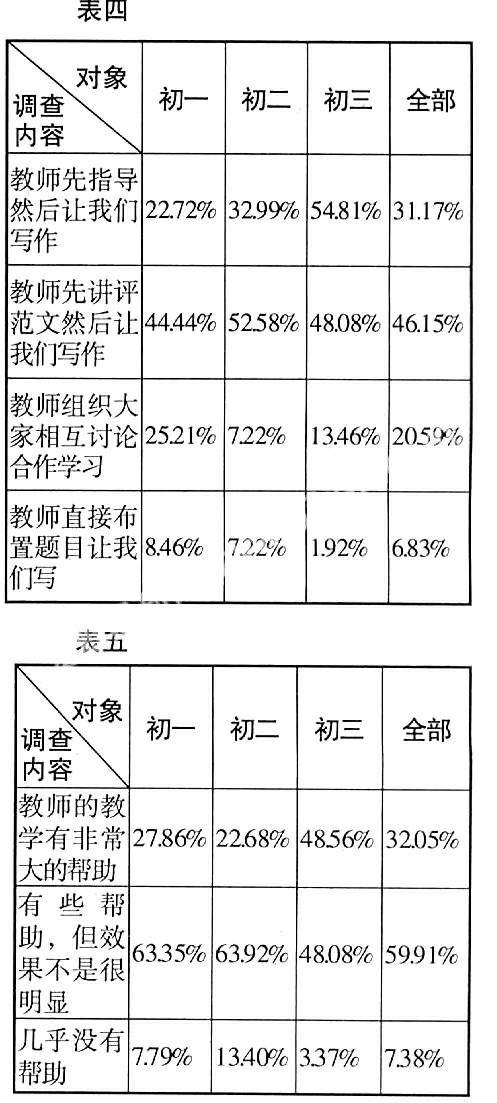

由表四可以看出,77.32%的教师采用的教学方式是封闭、陈旧和单一的。作文课,一般为两课时,第一课时进行写作理论指导或讲评上一次习作的优缺点,第二课时教师当堂出题,让学生写作文,到第二节课结束时交卷。交了作文,学生就没事了,接下来全是老师的事,又是批改,又是讲评。尽管教师批改得辛辛苦苦,讲评得认认真真,但是,多数学生只关心自己的分数,很少去研究和领会教师的修改之处与讲评。这样的作文教学过分注重实用文体知识、文学体裁知识等陈述性知识以及审题、立意、选材、布局谋篇、运用表达方式、运用书面语言和表达速度等程序性知识的学习,而对于作文的思维训练重视不够,对学生鲜活的写作过程重视不够,造成学生作文时只知道写作的一些表面知识,而触摸不到写作的实质。

由表五可以看出,封闭、陈旧和单一的中学作文教学严重阻碍了作文教学的健康发展,绝大部分学生觉得教师的作文教学对他们帮助不大。

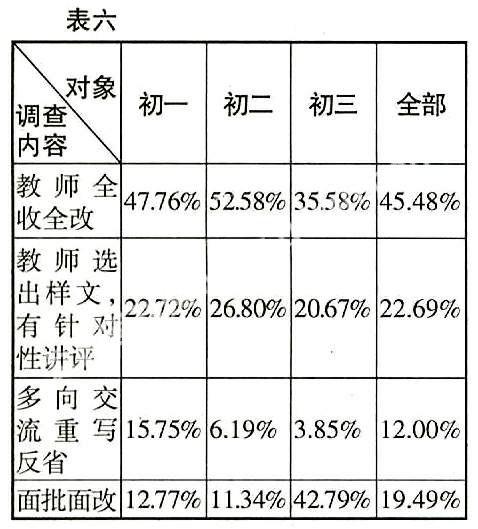

3. 作文批改“高投入低产出”,没有激发学生的主体性

由表六可以看出,为数不少的教师采用的作文批改方法仍是全批全改,精批细改。这种方法至少有两大弊病:一是教师疲于奔命,二是学生受益甚微。可喜的是,已经有部分教师在提高作文批改实效性上进行了尝试,比如选出典型样文,与学生共同讨论,有针对性讲评;基于多向交流重写反省式教学;面批面改等。

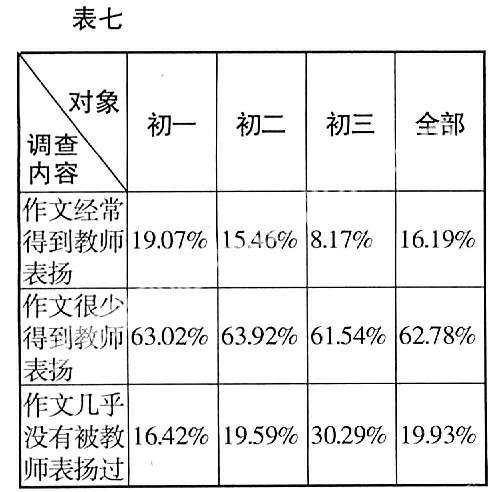

4. 作文评价缺乏激励,不能有效激发学生的写作动机

在调查问卷中,笔者专门设置了一个问题:关于作文你印象最深的事情是什么?绝大部分学生的回答是:自己的作文作为范文在班上宣读或是自己的作文公开发表、在作文比赛中获奖。但表七反映出的则是教师很少表扬学生作文的闪光点。不少教师还是用老眼光居高临下看孩子的习作,把分数压得低低的,好像少给分数就是“要求严、水平高”。作文被评为“优”的学生寥寥无几,激励评价成为极少数学生的专利品,大多数孩子在“写作基础太差,要多下苦功”之类的否定性评价中失去信心。

二、提高作文教学有效性的策略

1. 构建有效素材积累体系,提高学生感悟生活的能力

要想从根本上解决写作教学费时低效这一问题,必须从语言材料和生活感悟的积累入手,培养学生感悟生活的能力,指导学生善于获得感悟、表达感悟。我们可以从以下几方面来引导学生构建有效素材积累体系。

①从“自我生活经历”和“社会生活”中积累独特的素材。比如笔者在学生一入学时,就要求学生每周至少要写三份生活随想,记录自己对身边生活的观察和感悟。刚开始,大部分学生觉得很困难,每份作业像挤牙膏一样挤出五六十字的内容,但坚持了一个学期后,学生渐渐尝到了甜头,由畏难到喜欢,由无话可说到随想内容日益充实。现在笔者所任教的学生中,80%的随想每篇都在400字以上,许多学生已经认识到写作是他们表达思想观点和心灵的手段,从而把写作融入到他们的生命中去,成为成长的一部分,表达生命的一部分,而不再是一种负担。

②从“课外阅读”中积累独特的素材。在引导学生从“课外阅读”中积累独特的素材上,笔者进行了以下的尝试:在语文常规作业中,要求学生每周至少要做两份阅读积累卡,自行选择课外文段进行摘录和赏读。除了日常的阅读积累外,每个学期每个学生至少要完成三部文学名著的阅读,学生每读一部作品,必定要写一篇读书笔记,教师必须组织学生进行阅读成果展示。阅读成果的展示形式多种多样,比如上阅读交流课、举办优秀读书笔记展览、制作手抄报、文学名著经典片段诵读比赛等。

③从“语文课本”中积累独特的素材。教师可以引导学生化用课文语词文句,借用课文人物情节,仿用课文体裁结构,举用课文典型事例等。

2. 构建注重情景呈现、开放、动态的写作课堂,优化课堂作文教学

教师要为学生创设自主作文的学习情景,唤醒学生的情感体验,尊重学生的个性差异,鼓励学生选择适合自己的写作方式。

比如笔者曾上过这样的一堂作文课,课堂环节如下。

环节一:情境测试。请学生写出“生命中最宝贵的五样东西”,然后请学生在选择的五样中划去相对不那么重要的一项,再在剩下的四项中再划去相对不那么重要的一项,一直到最后只留下一项。

环节二:写法探究。首先请学生就以上的情境测试过程进行口头作文,然后组织学生讨论怎样将上面的情境过程写成一篇文章。接着请学生快速浏览女作家毕淑敏的文章《我的五样》,并分析作家毕淑敏在文章中是怎样表现这个情景过程的?

环节三:归纳写作技法。以毕淑敏的《我的五样》为例,谈情境作文的一种写法。

环节四:学生写作。

学生在这次写作过程中根本不存在无话可说的困难,基本上都在40分钟内完成了600字的习作,并且语言生动流畅,感悟深刻。

3. 构建开放多元的作文评改体系,提高作文评改的针对性和实效性

新课程要求我们对作文教学进行过程、方法和情感态度的整体评价,要发挥“诊断、激励和发展功能”,因此我们提倡多元的、立体评价方式和互动评价,体现出“知识和能力”“过程和方法”“情感态度和价值观”的三维目标。师评师改,自评自改,互评互改……都应随机采用。教师要想方设法创设和谐开放的评改氛围,让每一个学生都有参与评改的机会。

同时,有效的作文评价必须能满足学生被赏识的这种渴望,帮助他们体验写作成功的乐趣,激发他们的写作动机。

责任编辑黄日暖