从工业革命到经济的全球化

2009-03-20韩部善

韩部善

【高考展望】

世界市场的形成与发展,是世界史最主要的学科主体知识,一直是高考考查的重点。当前的世界经济全球化是世界市场形成与发展的延续,十七大提出要进一步扩大改革开放,如何科学合理地利用国内、国际两个市场,如何认识科技对社会发展的巨大推动作用都是高考命题关注的焦点。加之世界市场问题可选取的材料来源丰富,视角多变,从选择题到材料题都极有可能受到2009年高考的格外关注。

在2009年高考复习中,要特别注意以下命题观点、视角:

(1) 新航路的开辟是经济全球化的开端,注意其对世界历史产生的重大影响;航海家们的冒险、开拓、征服自然的精神,对今天我国建设创新型社会的借鉴作用。

(2) 不同文明之间的矛盾、碰撞冲突,不同文明之间的和平共存、相互影响、相互渗透乃至交融互动。如人口迁移、物种交流(玉米等)、文化思想交流、新技术扩散等。

(3) 注意工业文明对东西方历史发展的不同影响。工业文明对资本主义世界体系形成的推动作用;在工业文明的冲击下,中国面临的机遇、挑战及对策;对比中国与西方国家的工业化道路,从中总结经验教训。

(4) 工业革命与世界市场的形成、区域集团化、经济全球化以及全球金融危机的相互关系。

(5) 工业革命与资源、能源、环境。三次工业革命中能源的变化对世界的影响;与科学发展观相联系,说明保护环境、资源,实现经济可持续发展的重要性;我国对外开放与充分利用国际市场、资源。

(6) 第二次工业革命科技成果应用于生产及对我国增强自主创新能力,建设新型工业化国家的启示;以上海2010年世博会为切入点,考查工业革命的成果。

(7) 从全新的视角考查垄断及垄断组织。垄断适应并促进了资本主义的发展,垄断组织的出现表明资本主义经济模式的成熟。

(8) 政府在经济发展中的作用。资本主义发展不同阶段政府职能的变迁;近代大国崛起中政府的作用与近代中国政府在民族振兴中作用的缺失;通过荷兰、英国的崛起,分析大国崛起的条件,从中理解我国政府走和平崛起道路的重大意义。

(9) 世界市场形成与发展时期,中外涉及两次社会转型,一是17世纪中期至18世纪中期西方近代化启动、工业文明来临与彷徨中的中国在世界潮流中渐行渐远;二是19世纪上半期到20世纪初欧美工业文明与中国近代化的启动,应注意比较、感悟。

【重难点突破】

一、 工业化与现代化

关注点1新航路开辟、工业革命与政治制度

(1) 资本主义制度的确立是工业革命的前提。第一次工业革命的前提是资本主义制度在英国的确立,第二次工业革命的前提是资本主义制度在世界范围内确立。

(2) 工业近代化反过来又带动了政治民主化,工业资产阶级推动议会制度改革,实际上是君主立宪制的完善。法国共和政体的确立是工业革命完成后进入工业资本主义时期的必然结果。德意志长期四分五裂,资本主义和工业革命发展受到严重阻碍,又为统一提供了动力。

关注点2工厂制度与垄断组织之间的区别与联系

(1) 区别:① 出现的时期不同。工厂制度是第一次工业革命的产物;垄断组织是第二次工业革命的产物。② 生产手段不同。工厂制度主要依靠机器生产;垄断组织主要依靠科技提高生产效率。③ 规模不同。工厂相对规模较大,工人集中;而垄断组织是大企业兼并小企业或强强联合,规模空前扩大。④ 影响不同。工厂制度的出现使资本主义世界市场初步形成;垄断组织的产生是资本主义国家过渡到帝国主义阶段的重要标志,资本主义世界市场最终形成。

(2) 联系:垄断组织是在工厂制度的基础上形成的;都是生产力发展的结果;都是资本主义生产关系的重要表现;都是资本主义经济重要的生产组织形式;都促进了资本主义迅速发展。

二、 整体史观与经济全球化

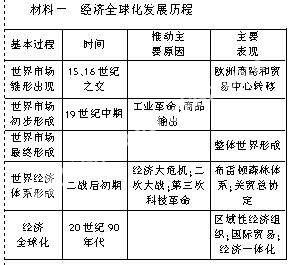

关注点1经济全球化历程

(1) 从新航路开辟到20世纪90年代,世界经济发展共经历了四个时期:① 16~18世纪初,世界市场开始形成;② 18世纪中期到19世纪上半期,世界市场初步形成;③ 19世纪70年代到20世纪初,世界市场最终形成;④ 20世纪90年代以来,经济全球化成为世界经济发展的主要趋势。

(2) 新航路的开辟是经济全球化的起点,也是一个重点,除了把握其主干知识外,还应关注两个角度:一是新航路的开辟与郑和下西洋的比较,进而探索中国远洋航海事业未能发展起来的原因;二是从政治、历史、地理多学科角度把握新航路的开辟,特别要注意从地理角度——新航路开辟的路线、气候切入,与历史知识进行综合。

(3) 生产力的发展是推动人类进步的最终动力,社会的进步归根到底取决于生产力的发展水平。两次工业革命和第三次科技革命极大地推动了世界市场的形成和经济全球化的发展。

关注点2殖民扩张与世界体系

资本主义世界市场是指通过对外贸易和殖民扩张使各国市场联系起来的总体,也叫资本主义世界经济体系,最终形成于第二次工业革命后的20世纪初。资本主义世界体系包括资本主义政治体系、殖民体系和经济体系。

关注点3整体史观下的世界市场形成

(1) 从生产力角度看,世界市场的形成为资产阶级攫取更为广阔的商品市场、廉价原料和拓展利润丰厚的投资场所提供了便利,促使资本主义生产方式国际化,促进了世界贸易和生产力的发展。

(2) 从道德角度看,世界市场的形成是西方列强对世界其他国家和地区宰割、奴役的产物,不仅使亚非拉国家遭受不等价交换的剥削,而且把他们变成发达国家的经济附庸。

(3)从文明演进的角度看,资本主义世界市场的形成,一方面促进了世界整体的形成,反映了人类文明的巨大进步。另一方面对亚非拉落后地区传播了资本主义生产方式和思想文化观念,推动了这些地区的近代化。

三、 整体史观下的中国与世界

关注点1经济格局演变下的大国关系

(1) 新航路开辟导致欧洲商路和贸易中心发生转移,对意大利、英国、法国、西班牙、葡萄牙经济地位产生了影响。

(2) 两次工业革命对英国、法国、美国、德国、日本经济发展的影响及经济地位的变化。

(3) 二战后至20世纪70年代,美国成为世界的经济中心。

(4) 20世纪70~90年代,美、日、西欧三足鼎立。

(5) 20世纪90年代以来,在三大区域经济集团的基础上,形成世界经济多极化格局。

关注点2大国崛起的因素

新航路开辟和殖民扩张;近代资本主义代议制确立;工业革命(重视科技、教育);国家力量的推动;根据自己的国情和时代的需要做出了正确战略判断,把握机遇。

关注点3大国崛起下的中国

工业文明时代,当欧美大国崛起时,中国的发展曾面临过三次重要的机遇期:第一次是公元15~16世纪,中国和欧洲曾经进行了两次大规模的航海活动,但中国郑和航海只是留在史书中的一段记载,而欧洲新航路的开辟却将世界联系在一起。第二次是18世纪60年代至19世纪中期,当清王朝的统治者安于“康乾盛世”的余晖现状时,英国发生工业革命,走向了世界大国之路。第三次是19世纪70年代以后,欧美国家进行第二次工业革命,走向了主宰世界的高峰。中国试图赶上这次发展的机遇,开始了近代化历程,但最终失败。复习中,要关注两次工业革命和第三次科技革命对中国的影响及中国政府的回应。

关注点4中外两次社会转型期比较

(1) 从17世纪上半期到18世纪上半期100多年间,西欧和北美地区伴随着手工工场的出现以及工商业的兴起,思想革命、政治革命接踵而至,在英法美等国首先塑造了现代社会的原型。中西对比,中国仍在封建社会的道路上徘徊,已开始明显落后于西方。

(2) 18世纪中期,工业革命彻底改变了传统的生产方式,人类进入了工业文明时代。社会的政治、经济、文化等各个方面,都呈现出了崭新的面貌。这一时期也是中国历史的转型时期,中国社会从古代社会向近代社会转变。伴随西方列强入侵,中国社会性质发生巨大变化,在政治、经济结构、阶级关系、思想文化、物质生活等方面都发生了巨大变化。中国近代化开始起步,但与西方相比仍步履艰难。

四、 科技、思想与社会进步

关注点1科技进步与社会发展

科技是第一生产力,每一次科技进步都会有新的成果出现,都推动了生产力的发展,并且使人类的社会生活发生变化。指南针、先进的绘图和造船技术为新航路开辟提供重要条件。两次工业革命都是在科技发明基础上的生产飞跃,第二次工业革命更能体现出科学技术是第一生产力的原理。

关注点2思想解放与经济发展的推动作用

17~18世纪,启蒙运动中,人们用人文主义精神看自然,产生了完全不同于神学的近代自然科学。自然科学的理论应用于社会生产领域,发明了蒸汽机、电力等,推动了两次工业革命。

五、 不同文明之间的交流与碰撞

关注点中西文明交流与碰撞

(1) 工业革命后,列强发动了两次鸦片战争,中国开始沦为半殖民地半封建社会;先进的中国人开始学习西方先进科技;中国近代工业产生;近代中国社会生活变化。

(2) 第二次工业革命后,列强掀起了瓜分中国的狂潮,进行资本输出,中国完全沦为半殖民地半封建社会;中国的民族工业初步发展;中国救亡图存运动出现了新高潮。

六、 民生问题与社会史观

关注点1工业革命对欧洲社会生活的影响

工业革命不仅极大地提高了生产力,而且还引起了社会变革,工业无产阶级兴起。工业革命改变了人口的流动方向,开始了城市化的进程。

关注点2新航路的开辟对人类历史发展的影响

新航路的开辟加强了各民族、各地区经济文化的交流,如印第安人吃木薯粉面包,美洲的玉米等高产农作物传入中国等。

【创新演练】

1. 2010年,世博会将在上海举办。世界博览会有着独特的意义,它展示的是人类的“未来”前景,表现的是与所有人密切相关的、为改善生活进行的各种革新和探索。首届世博会于1851年在英国伦敦开幕,当时可能展出的最尖端的科技成果有()

①德国机枪②蒸汽推动纺织机③水力印刷机④内燃机车

A. ①②③④ B. ②③④

C. ①②③ D. ②③

2. “18世纪60年代至19世纪中期,当清王朝的统治者安于‘康乾盛世的余晖现状时,欧洲经历着一场历史性的变革,走向了主宰世界的高峰。”这里“历史性的变革”指的是()

A. 巴黎公社革命

B. 工业革命

C. 第二次工业革命

D. 英国资产阶级革命

3. “哥伦布发现美洲……开启了人类从传统农耕文明向现代工业文明转变过程。”下面对新航路开辟的影响表述错误的是()

A. 新航路的开辟,开启了经济全球化进程

B. 美洲开始沦为欧洲殖民地

C.实现商品、资本、人员和货币在世界范围的流动

D. 促进了人类向工业文明的转型

4. 列宁认为:“集中发展到一定阶段,可以说,就自然而然地走到垄断。因为几十个大企业彼此之间容易成立协定;另一方面,正是企业的规模巨大,造成了竞争的困难,产生了垄断趋势。”19世纪70年代以后垄断组织的出现实质表明()

A. 资本主义生产资料私有制和社会化大生产之间的矛盾发生变化

B. 资本主义生产的无政府混乱状态在一定范围内得到改变

C. 资本主义经济模式的成熟

D. 资本主义经济竞争中开始出现大企业吞并小企业的经济并购

5. 随着生产的发展,生产力的进步越来越依赖于科学技术的新发现。下面四幅图反映出信息有()

① 科技进步是世界经济发展的动力

② 科技进步促进了交通和通讯工具的革新

③ 科技进步加强了世界各地的联系,为世界市场的形成提供了前提

④ 都是科学与技术密切结合的产物

A. ①②③④ B. ①②③

C. ①②④ D. ②③④

6. 在一位著名发明家的讣告中,人们对他的发明这样赞颂:“它武装了人类,使虚弱无力的双手变得力大无穷,健全了人类的大脑以处理一切难题。”这位发明家是()

A. 爱迪生 B. 瓦特

C. 西门子 D. 哈格里夫斯

7. 阅读下列材料

材料二我们在历史上曾经错失三次重大机遇。第一次是1793年错失第一次工业革命扩散的机遇;第二次是1842~1860年错失第二次工业革命起步的机遇;第三次是1957~1976年错失第三次产业革命技术转移的机遇。

——《中国经济现代化报告2005》

材料三在上个世纪70年代中期经济全球化刚刚起步之时,中国开始改革开放;上个世纪90年代初经济全球化潮流真正形成之时,中国深化改革,扩大开放;本世纪初经济全球化加速扩张之时中国入世全面融入经济全球化潮流。在近三十年经济全球化发展过程中,中国踩着历史的节奏,每一步都没有落空。

(1) 根据所学知识,完成表格中的空白内容。

(2) 中国近代化错失三次重大机遇的主要原因是什么?

(3) 材料三中,中国是如何“全面融入经济全球化潮流”的?你从中得出哪些启示?

参考答案

1.D2.B3.C4.C5.B6.B

7.(1)①新航路开辟;殖民扩张。②英国成为“世界工厂”。③19世纪末20世纪初。④第二次工业革命;资本输出。⑤科技革命;两极格局结束;跨国公司;市场机制。

(2)第一次是清王朝实行重农抑商、闭关锁国的封建专制统治;第二次是西方列强对中国的侵略;第三次是党的“左”倾错误,导致大跃进、人民公社化运动及“文革”的发生。

(3)实行对外开放;逐步建立社会主义市场经济体制;加入世界贸易组织等。启示:必须以经济建设为中心,坚持改革开放;必须顺应世界潮流,抓住发展机遇;必须解放思想,实事求是。