我国企业跨国经营的优劣势分析

2009-02-18王艳华

王艳华

摘 要:经济全球化已经成为世界经济发展的必然趋势,国际市场和国内市场日益融为一体,任何企业都不可避免地参与到国际竞争中,我国企业应实施跨国经营战略,在更大范围、更广领域和更高层次上参与国际经济技术合作和竞争,充分利用国际国内两个市场,优化资源配置,拓展发展空间。跨国经营必将是中国企业生存和发展的必然选择。文章希望通过对跨国经营企业的竞争优势和劣势的分析,为企业制定跨国经营战略提供思路。

关键词:跨国经营 竞争优势 竞争劣势

中图分类号:F270 文献标识码:A

文章编号:1004-4914(2009)01-233-02

一、我国企业的跨国经营内容

(一)我国跨国企业经营的背景

对于我国企业,由于经济全球化和我国对外开放的不断深入,越来越多的外国企业,包括许多跨国公司在我国进行直接投资,利用我国的市场和劳动力等资源,我国的企业同时面临国内市场国际化和国际市场国内化的双重挑战。中国企业跨国经营的过程与中国经济由计划经济向市场经济转变的过程几乎是同步的。中国企业跨国经营的发展速度与规模很大程度上取决于改革开放的政策,同时也受到它的制约。

(二)我国企业跨国经营的历程

1.第一阶段:缓慢发展阶段(从1976年到1988年)。中国企业的跨国经营活动,从改革开放开始兴起,以国有企业对外投资合作为主,投资领域主要集中在承包工程、对外劳务合作等,制造业的企业很少。由于当时缺乏经验,有的企业盲目成立,经营管理较差,以致出现亏损。1976年到1988年,总投资额为105亿多美元,其中对外承包工程89亿美元,对外劳务合作17亿美元。由于此时跨国企业才刚刚展开,因此对于对外设计的咨询还没有经营。

2.第二阶段:逐渐发展阶段(从1989年到1991年)。此期间由于管制政策的放松,许多大企业开始在境外进行较大规模的投资,企业形式包括合资经营、独资经营、合作生产。在这几年间,中国企业跨国经营的总体发展初具规模,地域分布得到扩展。1985年至1991年,总投资额为84.25亿多美元,其中对外承包工程64.3亿美元,对外劳务合作19.94亿美元。

3.第三阶段:加速发展阶段(从1992年到2000年)。1992年开始,伴随着社会主义市场经济体制的建立、对外开放的深化,我国企业越来越深切地感受到竞争的压力,积极主动地参与国际市场的竞争。与此同时,政策环境更加宽松。在1992年到2000年间,不仅国有企业陆续到境外开办企业,积极进行跨国经营实践,还出现了一批民营大型企业或民间资本参股的大型企业和集团走出国门,对外投资建厂。

4.第四阶段:迅速发展阶段(从2001年到现在)。2000年我国提出“走出去”战略,鼓励和支持有比较优势的各种所有制企业对外投资,带动商品和劳务的出口,形成一批有实力的跨国企业和著名品牌。2001年,我国加入世界贸易组织,极大地调动了中国企业从事跨国经营的积极性。中国企业跨国经营从2001年开始出现迅速发展的势头。2003年我国对发达国家和地区投资大幅增长,资源开发、加工制造业和服务贸易成为我国对外投资的三大支柱领域,跨国并购已经成为我国对外投资的重要方式之一。

(三)我国企业跨国经营的现状

经过20多年的跨国经营实践活动,中国企业的跨国经营能力不断增强,取得了一定的成绩。

1.经营地区相对集中。中国企业跨国经营的地区分布呈明显的相对集中的特点。我国对外直接投资集中于亚洲、拉丁美洲与我国经济发展水平相当或低于我国经济发展水平的其他发展中国家和地区,原因主要是:发展中国家通常资金短缺,为了吸引外资,对于外资进入采取鼓励政策,我国对外投资集中于亚洲,尤其是东、南亚,与地理、历史和文化因素密不可分。地理接近,便于物资、人力的自由流动,消费偏好、生活习惯等重要因素与中国国内相同或相似,使得这些地区存在着巨大的天然优质市场,这些都为中国企业在这些地区的投资创造了有利的软环境。亚洲、拉丁美洲的发展中国家蕴藏着丰富的石油、天然气等资源,对这些国家进行资源开发型投资可以为我国经济发展提供重要的原材料。投资于低于我国经济发展水平的其他发展中国家和地区,符合产业结构梯度转移的规律,能够更充分地体现我国企业的相对优势,可以将我国成熟的的产业、商品生产移植到外国市场,利用当地低廉的市场成本,获得市场利润和份额。

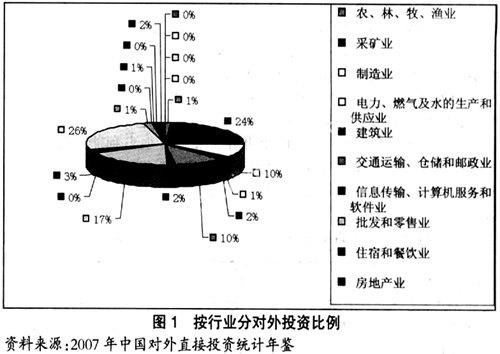

2.跨国经营范围不断扩展。中国企业跨国经营活动,己经由初期从事航运、餐饮等少数领域,逐步拓展到生产加工、资源开发、油气管道、水利、冶金、咨询、农业合作和研究开发等众多领域。跨国经营活动主要集中在家用批发零售、建筑、轻工和纺织服装等几个行业。(见图1)

3.不同企业的跨国经营活动处于不同的阶段。企业从事跨国经营一般要经历从低级到高级的四个阶段,即产品出口阶段、跨国生产阶段、国际企业阶段、全球经营阶段。中国是一个经济大国,不同行业和地区之间的发展不平衡,同时各个企业的实力和技术水平和所处的环境各不相同,这使得不同企业的跨国经营处于不同的阶段。从整体上来看,中国企业的跨国经营活动具有不同阶段并存的特点。第一,少数大型企业跨国经营活动起步早、实力强、技术水平高,这些企业己经进入国际企业阶段。第二,一些企业进入了跨国生产阶段,例如海信集团、春兰集团、格力集团、康佳集团。第三,大多数企业还处于产品出口阶段。

二、我国企业跨国经营的竞争优势

1.劳动力价格优势短期依然存在。我国人口众多,是世界上劳动力最丰富的国家,目前约有7.5亿劳动力,占世界劳动力资源的1/4以上,劳动力价格低廉且劳动者素质不断提高。但是也应该看到,中国的劳动力价格近年来正在缓慢地上升,但是这并不是意味着我国的劳动力价格优势很快就会消失,中国是传统的农业国家,作为中国的第一产业,技术水平还很低,中国的耕地面积还不足,使得农村囤积了大量剩余劳动力,而且随着农业生产技术的提高,有更多劳动力闲置出来,绝大部分还会涌入城市,形成很大的剩余劳动力市场。至少在10年内,我国劳动力价格优势都不会消失。

2.成熟技术的比较优势。相对于发展中国家具有比较优势的技术,在我国某些产业已经出现了技术设备闲置、市场饱和、生产能力过剩的趋势,正存在着技术贬值和失效的风险,需要寻找新的市场。但相对于部分发展中国家来说,这些产业通常还处于成长和发展阶段,属于“朝阳产业”。对这些国家而言,我国的这些成熟技术反而比发达国家的先进技术更有吸引力,一方面,我国技术转让成本较低;另一方面,这些国家经济发展水平低、国内市场狭小,而这些国家与我国具有相似需求结构,因此我国的这些成熟技术在这些国家会有一定的市场,国有企业可以通过对外直接投资加以利用。

3.传统产品日益被认可。我国的很多传统技术和具有民族特色的特殊产品在国际上有一定的竞争能力,企业可以通过跨国经营在国外发挥其优良质量和低廉价格的优势。这主要分为两类:一是传统的工艺技术,如园林艺术、中式菜肴;二是特殊的产品效用,如中药的活性成分和医疗作用正被越来越多国家的消费者认可。

4.小规模制造产品。中国跨国经营企业利用东道国廉价的劳动力和丰富的资源输出本国的设备,建立小规模劳动密集型的企业,使中国的跨国经营企业的生产成本相对低廉。同时不必像大型跨国公司那样付出昂贵的广告费和庞大的管理费用,以减少支出、降低成本,再加上中国跨国经营企业派出人员的费用和出口设备、零部件相对便宜,使中国跨国经营企业的产品能以低价进入国际市场,获得丰厚的利润。所以这种小规模制造产品是中国跨国企业境外直接投资的重要优势。

三、我国企业跨国经营的竞争劣势

1.企业跨国经营能力不强。跨国经营能力强的企业大多是一些规模巨大、实力雄厚的企业或企业集团,这符合国际市场上规模竞争和降低成本的要求,而我国具有很强跨国经营能力的大型企业集团微乎其微,这从2008年中国企业500强和世界企业500强的相关资料对比中就可以很清楚地看出。从营业收入角度分析,2008年中国企业500强营业收入总是比世界500强的同类企业差很多。从行业分析比较,在绝大多数行业中,中国企业500强的规模与世界企业500强的规模不能相比,将2008年中国企业500强与世界企业500强的主要行业排首位企业的相应资料对比一下,这一点就会表现得更加明显。

2.赢利能力较差。中国企业500强同世界企业500强在赢利能力上的差距还体现在行业上。2008年世界企业500强赢利能力好的行业主要集中在汽车、计算机应用与服务、贸易、金融、制药等行业,中国企业500强则更多地集中在石油、天然气开采与石化业、电力、邮电通信等传统垄断性行业。这说明我们在一些传统垄断性行业的优势会随着市场的进一步开放很快失去现有的赢利水平;说明在中国市场进一步开放的同时,我国的产业结构还存在很多不合理的地方,跟踪国际产业发展趋势和利用我国比较优势进行产业结构调整和升级的任务还很重。

3.研发投入不足。研究开发投入是反映企业创新程度的重要指标,国际上名牌企业都能把研究开发中取得的技术优势转化为产品优势,再进一步转化为竞争优势,从而在市场竞争中赢得领导权,要做到这点,就需要在研究开发方面自觉地实行高投人。据“全球企业研发排行榜”的资料显示,美国企业的总体研发费用和研发强度最大,其次是日本和德国,而中国企业在这两个方面差距巨大。该排行榜所有入选公司的研发投资均超过2200万英镑,中国只有4家企业上榜,许多知名中国企业的研发费用都未达到这个标准。

4.国际化水平低。我国大企业及企业集团开始在国外进行直接投资始于上个世纪80年代中后期,以中国化工进出口公司为代表的贸易公司,以及以首钢为代表的生产主导型企业开始进行跨国经营。上世纪90年代中期以来,中国大企业的跨国经营迅速发展,出现了中集、万向、海尔等一大批走向国际化的大企业。但是,尽管如此,我国大企业的国际化程度仍比较低,还处于初级阶段。现在绝大部分大企业进入国际市场的形式是出口,能够做到海外生产的极少,能够建立全球性销售网络的更少,能够实现融资国际化的也不多。这种情况在生产性大企业或企业集团中表现更为明显。就绝大多数中国大企业而言,在组织结构上还没有哪一家具有“跨国公司”的特点,在经营战略上也没有哪一家真正实现了全球性的资源配置和战略规划,在经营行为和经营机制上还没有哪一家真正达到世界顶级水平。

参考文献:

1.曾忠禄.中国跨国经营决策、管理与案例分析.广州:广东经济出版社,2003(4)

2.卢进勇.入世与中国利用外资和海外投资.北京:对外经济贸易大学出版社,2001(3)

3.薛求知,刘子馨.国际商务管理.上海:复旦大学出版社,2003(4)

(作者单位:山西财经大学研究生院2007级国际贸易专业 山西太原 030006)

(责编:小青)