贵州农民财产性收入研究

2009-01-27唐占应

摘要:阐述了财产性收入对提高贵州农民收入的重要性,深入分析了贵州农民财产性收入存在的问题和现状,并试图探索提高贵州农民的财产性收入的途径。

关键词:财产性收入;农民;贵州;土地;住房;资金

中图分类号:F126.2文献标识码:A DOI编码:10.3969/j.issn.1006-6500.2009.05.018

Study on Farmers'Property Income of Guizhou Province

TANG Zhan-ying

(School of History and Political Science,Guizhou Normal University,Guiyang,Guizhou 550001,China)

Abstract:The importance of property income to increase the farmers income of Guizhou Province was discussed. The existing problems and status on farmarss property income in Guizhou Province were also analyzed deeply. At last, the proposals for solution to these problem were tried to put forward.

Key words:property income; farmers; Guizhou; land; house; capital

党的十七大报告中明确提出要“创造条件让更多群众拥有财产性收入”,这里的“群众”当然也包括广大农村地区的农民。贵州省作为中国乃至西部经济欠发达的省份之一,由于经济发展落后等一系列的原因,财产性收入的来源既没有质的保证也缺乏量的积累,农民很难获得财产性收入。但是,这并不等于说不需要增加财产性收入,农民不能够被排除在财产性收入之外。相反,正是由于农民的财产性收入来源狭窄,我们更应该“创造条件”,想方设法开辟出增加我省农民财产性收入的渠道。当今社会经济全球化和我国经济发展的趋势表明,贵州省在增加农民的财产性收入方面不能守株待兔式的坐等时机,不能说“要等到农民有足够的财产”了再去讨论如何增加农民的财产性收入,我们必须有新的举措,积极探索提高我省农民财产性收入的途径。

1财产性收入对提高贵州农民收入的现实意义

财产性收入指居民家庭通过已经拥有的财产而不是通过直接的劳动获得的收入,是指金融资产或有形非生产性资产的所有者向其他机构、单位或个人提供资金或将有形非生产性资产供其支配,作为回报而从中获得的收入。一般包括家庭或个人拥有的动产(如银行存款、有价证券等)、不动产(如房屋、车辆、土地、收藏品等)所获得的收入。还包括出让财产使用权所获得的利息、租金、专利收入等及财产营运所获得的红利收入、财产增值收益等。

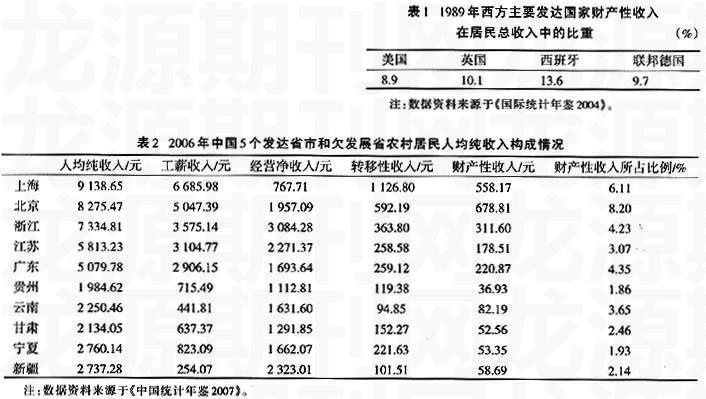

根据发达国家的经验,一个国家越是富裕,居民的财产性收入就越多,居民个人的金融资产等非劳动收入部分占全部收入的比例就会越大。在20世纪80年代末期,美国、英国、西班牙等发达国家,其居民总收入中财产性收入的比重都已经达到了9%以上(表1)。对我国而言,居民的财产性收入水平比例非常低,一般在3%左右,如2006年,我国居民的财产性收入仅占居民总收入的2.35%。

在中国的发达地区和欠发展的地区,不仅总收入相差较大,财产性收入的差距也是很明显的。从表2中我们看到,2006年中国5个发达省市和欠发展省农村居民人均纯收入构成情况。在较发达的上海、北京、浙江等5个省市中,农民平均纯收入为7 128.388元,平均财产性收入为389.592元;而对于欠发展的贵州、云南、甘肃等5省区来说,农民平均纯收入为2 373.31元,是较发达省市的33.29%,平均财产性收入为56.744元,仅为较发达省市的14.56%。也就说,我国发达的5省市农民平均纯收入是西部欠发展5省区的3倍,是贵州的3.6倍;但是平均财产性收入却是西部的6.9倍,贵州的10.6倍。尤其值得注意的是,北京的农民人均纯收入是贵州的4.2倍,财产性收入高达15.1倍。

从以上的数据分析中我们不难看出,居民财产性收入的多少在很大程度上可以成为衡量一个国家、地区和人民是否富裕的重要标志。我国发达地区农民的财产性收入与处于欠发达地区如贵州省的差距如此之大,高达7倍甚至15倍。这一巨大的差距反映的不仅仅是农民的财产性收入的多少,更重要的是蕴含在其背后的深层意义:发达地区经济的高速发展,市场化、城镇化水平的提高,居民的理财、投资观念的提高,结果必将是居民整体素质的提高,物质生活和精神生活的富足。因此,作为欠发达地区的贵州,在目前中国地区差距、城乡差距拉大的情况下,创造条件增加农民的财产性收入,对于增加农民的收入和提高农民的整体素质更具有重要的现实意义。

2贵州省农民财产收入的现状分析

2.1贵州省农民收入的构成情况

贵州省农民纯收入主要来源于4个部分:工资收入(劳动报酬收入)、家庭经营收入、转移性收入和财产性收入。其中家庭经营纯收入包括农业收入、林业收入、牧业收入、渔业收入、工业收入、采集和捕猎收入、建筑业收入、交通和运输及邮电业收入、批发和零售贸易及餐饮业饮食业收入、社会服务业收入、文教卫生业收入、其他收入等各项。从表3可看出,从2000年至2006年,我省农民人均纯收入从1 374.16元上升为1 984.62元,增加610.46元,增长了44.42%;工资收入增加440.59元,增长了160.27%;经营性收入增加83.36元,增长了8.09%;转移性收入增加56.54元,增长89.97%;财产收入增加29.96元,增长4.3倍。

从农民的收入结构看出,农民的家庭经营性收入和工资收入为主要来源,转移性收入和财产性收入占比例非常低。如2006年贵州农民人均收入为1 984.62元,财产性收入为36.93元,仅占总收入的1.86%。这说明我省农民的收入主要还是来自农地耕作和外出打工收入,财产性收入还未发挥其收入来源重要作用。

2.2贵州农民财产性收入的来源

贵州省农民的财产性收入来源狭窄,主要有3类来源:土地、房屋和资金。相应的财产性收入为农民土地财产性收入、农民住房财产性收入和农民资金财产性收入。

(1)土地。尽管农村土地所有权属于集体,并不属于农民私有,但自我国农村实行家庭联产承包制后,尤其是十七届三中全会上提出农民对所承包的土地具有长期不变的经营权利。当政府因建设需要而征用土地后,农民可以按被征收的土地面积额度,得到相应的补偿。在这个意义上说,土地可以成为农民的财产。

(2)房屋。农民的房屋是盖在宅基地之上的,宅基地所有权并不属于农民,而是属于农村集体的。因此,农民的房产只能是房屋,即宅基地上的附着物,而不包括宅基地。

(3)资金。农民的资金指现金和各种有价证券,如国库券、股票等。

(4)实物。农民的财产实物主要可分为生产工具类、生活类和收藏类等。生产工具类主要指带有财产性质的生产工具,如农用车、拖拉机、收割机、打谷机等;生活类主要指家庭设施,如家用电器、家具等;收藏类指珠宝、首饰等。

2.2.1农民的土地财产性收入农民的土地财产收入主要指农民通过土地经营权流转、土地被征用后而获得补偿和收益。对处于农业经济不发达的高原地区的贵州农民来说,土地作为最重要的财产,它不仅是农民的主要生产经营要素,同时也是为其提供社会保障的最重要的载体。

但是,由于土地产权主体的虚置使农民的土地所有权不明确和土地承包经营权的债权性质的实质上的缺陷,从而导致了一些地方政府和行政机关通过行政权力实际上主宰了农村土地的所有权。他们打着国家和集体的幌子以低价征收农民的土地,然后以工业用地或商业用地卖出,获取超额收益。现在农地的转用最主要的方式就是政府征用农地后转用为非农建设,这一转用过程中,农地的市场价格是农地征用价格的50倍[1]。根据中改院农村基本公共服务现状与问题的入户调查也证实,农民从土地用途改变的涨价中获益甚微:被征的农地中,近70%的农民领到的土地征用补偿款不足1万~2万元,27.4%的农民领到土地征用补偿款不足1万元,实际领到补偿款超过2万元的农民仅占2.9%,这样的补偿费用是远远低于市场价格的[2]。在贵州盘县响水镇盘南电厂和盘南煤矿的建设中,征用农民土地486.67余hm2,征地补偿标准为旱地12万元/hm2,水田13.5 万元/hm2,这一赔偿标准过低。而且对于土地上的附属物,如果树、其他树木并没有进行补偿。同时,土地集体所有制产权的虚拟化也使土地难以形成财产的集聚效应,缩小农民获得财产性收入的渠道。

其次, 贵州的自然地理条件和“均田制”的制度安排,使得贵州本就零散的土地更加小块分割,无法实现现代机械化、规模化的经营。正如马克思认为的那样,小块土地所有制按其性质来说就排斥社会劳动生产力的发展、劳动的社会形式、资本的社会积累、大规模畜牧和科学的不断发展[3],它不可能具有合理的耕作条件[4]。其结果是,几十年来,贵州大部分农地仍然使用的是人力、牛马的原始耕种方式,这种耕种方式不仅无法降低生产成本,同时在农产品的质量也难以提高。

再次,随着人类社会生产力的提高和自然生产条件的恶化以及人口增长,人地矛盾更加突出,也必然要求提高土地的使用效率。“生产资料无止境地分散,生产者本身无止境地互相分离。人力发生巨大的浪费。生产条件的日愈恶化和生产资料日愈昂贵是小块土地所有制的必然规律。”“对这种生产方式来说,好年也会是一种不幸”[5] 。几十年来,贵州大部分农地仍然使用的是人力、牛马的原始耕种方式。在市场经济的竞争条件下,贵州省的农业在耕种方面是没有比较优势的。

2.2.2农民的住房财产性收入农民的住房财产性收入指农民通过房屋的出租、出售和拆迁补偿而获得的相应收益。2003年年末,贵州省农村居民平均每人住房面积为21.62 m2,比上年增长2.27%。年末人均房屋价值2 509.81元,比上年增长7.37%[6]。

但是,由于贵州省天然喀斯特地形和城乡经济发展的不平衡,农村和城市严重分割。农民居住在城乡结合部的很少,大多居住在边远的山村。因为其经济发展水平差,投资环境差,缺少外来投资,流动人口少,农民即使有空房也没有租赁者。

同时,农村劳动力大量流入城市,并有一部分最终在城市定居了下来,致使农村“空巢”闲置的房屋越来越多。但是,由于农村房屋产权流转却存在着诸多法律法规和政策的限制,住房不得买卖,而且,由于农民住房没有产权,不能用来向银行进行抵押贷款。这样,农村房屋几乎成为了“死产”,不能给农民增加经营投资的资金源,当然也就不可能增加农民的财产性收入的来源。

2.2.3农民的资金财产性收入农民的资金财产性收入指农民通过银行储蓄和民间借贷取得的利息收入,通过购买股票、证券、债券等取得的相应投资收益。

就贵州省部分发展较好的城市而言,股票、债券、证券投资收益等财产性收入已经成为许多城市居民收入的重要组成部分。但是,对于收入普遍较低的农村农民群众,特别是地处偏远地区的广大农村居民来说,财产性收入的来源几乎只有银行储蓄一种方式。再次,由于近年来物价的上涨,子女教育费用的不断攀升,贫困地区的农民几乎没有余钱存入银行,因而,这一部分农民根本就没有财产性收入。

2.3贵州农民财产性收入的现状及其存在问题

2000—2006年,贵州农民人均纯收入增加了610.46元,增加了44%,而财产性收入增加了29.96元,增加了4.3倍,这说明了贵州省财产性收入具有巨大的潜力。但是,也应该看到,贵州农民的财产性收入增长最快的是2000—2003年,增长了近4.3倍,以后便徘徊不前,在2004年,一度比前年下降18.22元,到2006年才恢复2004年的水平。同时,财产性收入的绝对数占农民人均纯收入的比例也是微乎其微的。2006年,贵州省农民人均收入增加107.66元,增长5.73%,增收的部分主要来源于工资性收入和家庭经营收入,共占了91.66元,对农民人均纯收入增量的贡献率达到85.14%;财产性收入仅增加1.86元,其贡献率为1.72%。

2006年,全国平均农民人均收入为3 587.04元,增长10.2%,财产性收入为100.5元,增长13.62%。东部增长46% ,西部增长21% 。云南为2 250.46元,增长10.22%,财产性收入为82.19元,增长8.83%;贵州为1 984.92元,增长5.73%,财产性收入为36.93元,增长3.99%。根据2005、2006年《中国统计年鉴》整理统计,贵州农民的财产性收入的增长不仅低于全国平均水平,而且低于西部其他省份的增长水平。

根据上面的相关统计资料和对贵州经济社会发展现状的实地调查分析,造成贵州财产性收入低于全国、东部、西部平均数乃至邻省的主要原因有:(1)由于虚拟化的集体土地所有权制度导致土地所有权虚置。就其实质上说,土地承包权本身就是一种财产权,是农民获取财产性收入的重要资源。但问题是,由于现阶段农村土地属于集体所有,而代表其产权的合法主体是村民委员会、村民小组和乡镇农村“集体经济组织”,这使得农民权益经常受到少数“代理人”的不法侵犯,或是受到来自公权(如地方政府在土地征用、补偿过程中)的不当侵占,使得农民的合法权益得不到保障。因此,农民这部分财产性收入更多只是具有象征性意义;(2)部分边远县经济发展缓慢,农民人均可支配收入总量小,投资收益渠道狭窄或根本就没有投资渠道;(3)由于贵州耕地的喀斯特地形,土地多为山地且小块割裂,不易于使用现代耕种技术进行规模经营,几十年来还是使用原始的耕种方式。正如马克思所说:“小块土地所有制按其性质来说就排斥社会劳动生产力的发展、劳动的社会形式、资本的社会积累、大规模畜牧和科学的不断发展。”[7]这严重制约了粮农的收入的提高,进而制约着农民拓宽财产性收入的渠道;(4)贵州大力开发煤电矿的过程中,征用大量土地,但没有做好失地农民的就业转移工作,且社会保障措施滞后,致使失地农民生活困难。以种地为主要收入来源的农民失去了土地也就失去了其获得收入的来源,又因为需要照顾家庭而不能外出打工,这便照成了其收入水平的下降,当然就更谈不上获得财产性收入了;(5)贵州省的农村特别是偏远的农村地区,农民文化素质偏低,观念落后。由于农民挣钱难,加上子女上学等预期支出高,农民惧怕投资带来的风险,因而更多是把钱存入银行,不会去寻求使资金增值的投资渠道。

3创造条件增加贵州农民财产性收入的途径和政策建议

要“创造条件”让更多农民拥有财产性收入,必须有两个前提条件:一是要让农民有条件置产;二是要让农民的私有财产得到法律的保证。在我国的法律中,《宪法》和《物权法》关于私人财产的规定以及资本市场的有关法律的完善,虽然为“创造条件为人民群众拥有更多财产性收入”提供了一定的法律基础。但是这得益的更多是城镇居民,而对于我国广大农村财产权的保护的法律仍然是不够的。所以,当务之急是我们必须首先要“创造条件”,加大力度保护好低收入社会阶层的基本财产,在此基础上想方设法提高农民的财产性收入。我们知道,财产性收入是一种衍生财富,没有财产,就没有财产性收入。因此,在对待财产性收入时,对于社会上不同的收入阶层,应该有不同的制度安排。

3.1让土地成为农民财产性收入的第一来源

对农民来说,土地是财富之母。现行的农村土地制度下,农村土地产权主体的虚置,导致了土地所有权主体缺位和土地承包经营权的债权性质问题,导致了土地管理的严重失控。农村土地被非法占有和使用的现象突出。在贵州省农村,耕地面积大量流失,严重损害了农民的土地利益。

3.1.1进行土地制度创新,建立适应贵州省农村经济发展的农地使用权流转制度近年来,关于土地制度改革问题是学界探索的热点。一些学者认为,在我国现行的集体土地所有制下,土地产权的归属不明确,存在产权主体缺位的现象。他们主张实行农地私有化,把土地的产权明确界定为农民个人,才能解决土地产权不清的问题[8]。但是,笔者认为,根据马克思生产关系必须适应生产力发展水平的经济思想,我们应该从生产方式的角度上去整体把握中国农村土地制度发展及其变革。中国的农村尤其是像贵州这样欠发达的西部省份的农村,其现状是:农村非农产业和城镇化水平较低,在没有建立起多层次的农村保障体系以前,对中国绝大多部分地区的农民来说,土地仍是他们赖以生存的基本条件和社会保障。同时,中国大部分农村地区农村市场根本就没有建立,更别说完善。在此情况下,实行农村土地产权化改革的结果就是:土地自由买卖,弱势农民破产而无社会保障,结果导致的是土地非农化、私有化的加剧,两极分化严重,社会动荡。因此,中国和未来的农地制度建设不应该拘泥于某一固定模式,西方的产权制度不一定适合于我国。而应进行土地制度创新,建立适合贵州省农村经济发展的农地使用权流转制度。

农村土地流转就像家庭承包责任制的产生一样,是农村社会经济发展的必然。近年来,随着土地延包政策的落实,以及农村劳动力向非农产业转移步伐的加快,贵州农村土地流转日趋活跃了起来。贵州土地在经营流转的实践过程中,不断的摸索,形成了一些有地方特色的土地流转方式。但由于关于土地流转的相关法律制度的不完善和缺乏有效的引导,存在着诸多问题[9]。因此,政府部门应加快制定土地流转的相关法律、法规和条例,明确土地使用权的交易程序和手续;其次,政府相关管理部门应采取疏导机制,加强规范和管理。在这方面,川渝地区土地流转的经验有值得借鉴的地方。

3.1.2构建新型土地征用制度,创造条件让失地农民拥有更多财产性收入完善农村土地征用制度,有前瞻性的提高农地补偿标准,妥善安置失地失业农民是构建新型土地征用制度的关键。应根据贵州省的经济发展水平,建立、健全与之相适应的农村社会保障体系,从长远上解决失地农民的长远生计问题,才能让农民安心、放心,才能建设好和谐的社会主义新农村。

3.2积极改善贵州产煤区农民买煤难、买煤贵的问题,为煤电厂矿区农民节约能源开支、增加收入,以增加财产性收入的来源

近年来,由于国家相关政策的调整,大量小煤窑被关闭,以及市场供需情况的变化,使得煤炭价格不断上扬,导致贵州省相当一部分产煤区农民用煤发生困难,有的地方问题非常突出。贵州是高寒山区,冬天气候阴冷潮湿,农民只有用煤取暖,还有烤包谷、烤烟、烤辣椒、烤衣服等等,无论是生产和生活都离不开煤。前贵州的煤炭供应困难,已严重影响到农民的正常生产和生活,并且涉及面广,影响范围大。

政府应制定相关对策,对产煤区农民的用煤给予一定补贴,或采取煤票供应的方式解决农民用煤难的问题,节约农民开支,增加农民的收入。

3.3实行差别式银行存款所得利息税制,增加农民财产性收入

贵州省广大农村居民的财产收入比较单一,主要是银行利息,对这种有可能使农村居民获得数量有限的财产性收入的途径,建议政府考虑对那些经济发展困难、地势偏远的农村农民免收存款利息所得税,尤其是免除外出农民工汇款回乡的汇费,这样有利于增加农民获取的财产性收入。2008年10月,中国政府对储蓄存款利息所得和证券市场个人投资者所取得的证券交易结算资金利息所得全面暂免证个人所得税。笔者认为这并不是一个好的策略,应该有差别的不收或部分收取利息所得税。比如对于经济较发达的地区可以继续收取利息所得税,对于欠发达的像贵州这样的省份,可以不收利息所得税,这样也有利于发达地区的富余资金流向欠发达地区,投资于不发达地区,有利于西部地区经济展。

3.4改革农村农民住房产权制度,增加农民取得住房财产性收入的渠道

秘鲁经济学家狄·索托在其《资本的秘密》一书中说:“发展中国家之所以贫困,一个极其重要的原因在于他们的资产不能顺利转化为用来进行交易的和用来进行创新的资本。”

农民的住房财产性收入是指农民通过对多余住房的出租、出售和撤迁补偿而取得的相应的收入。由于住房产权的虚化,导致了农民的住宅基地所有权属于集体,并不属于农民个人。农民没有了住房产权,也就没有对自己的房产进行出售和抵押的权利。这样,就缩小了农民通过出售住房或以住房抵押获得经营资金来源的可能性,从而减少了农民自主创业、自主经营的资本。结果是农民的收入无法增加,失去了农民获得财产性收入的重要来源。

3.5创造条件培养和提高农民的理财知识,改变农民的理财观念

贵州省农村居民的文化素质整体上处于较低水平状态,2006年每百个劳动力中,文盲和半文盲为14.50,小学文化水平为37.43,初中文化水平为41.67,高中文化程度为4.21,中专为1.69,大专以上为0.50,平均受教育年限为6.79年。这种状况使得提高农民的理财知识较为艰难,但也并不是没有突破口。

(1)培养、提高先富裕起来的知识型农民的理财观念,鼓励其进行国债等风险较低的投资方式,充分发挥其在农村、农民中的带头作用,以改变农民的理财观念。可以采取灵活多样、丰富多彩的形式对投资致富的典型事迹进行宣传,增强农民投资理财观念,同时还要提供相关知识的培训。主要包括电脑知识培训、投资理财知识培训、投资观念教育、风险教育等。

(2)鼓励农民家庭合理购买储蓄型、养老型或理财型保险。

(3)金融机构应重视农村金融理财工作,做好农村金融服务。储蓄利息是农民资金财产性收入的最常见的渠道,要完善和规范农村金融的储蓄功能。为更好的调动农民的积极性,农村金融机构需要设计针对农民的金融投资产品,使交易品种多元化,有条件的金融机构可以派专人负责帮助农民理财,让农民通过投资理财得到较为丰厚的资金财产性收入。

从近年来农村居民的财产性收入的快速增长来看,农民财产性收入增长的空间是很大的,目前还处于刚起步的初级阶段。只要采取多项措施,加快农村的信息化建设,完善农村金融体系,提供更加方便农民的投资理财方式,改变、提高农村居民的理财观念,农民的财产性收入将会稳步提高并成为其收入的重要组成部分。

4结语

要让更多群众拥有财产性收入,首先应该让更多群众拥有财产,让9亿农民的财产得到相应的法律保护。目前,农民的土地不能作为资产自由进入市场,实现自身的价值,只能被严格限制于耕种作物。如果由于位置的原因而获得的升值,大部分也非农民所获得,农民无法用土地升值带来的资金发展工商业,顺利融入城市。其次,农民的宅基地不能作为资产自由进入市场。农民宅基地上的住房,和盖在集体建设用地上的厂房也不能作为资产自由进入市场,实现自身的价值。资本市场中涌动的资本无法和土地自由结合,不但断绝了农民的财路,而且使资本市场的发育难以深化,减少了投资者的投资渠道,加剧了流动性的过剩。再次,由于土地无法作为抵押,农村正规的金融很难发育,而地下钱庄却十分活跃。农民很难进行融资,便只能去借高利贷,这进一步增加了农民的负担。因此,必须盘活农民的土地以及宅居地,使他们的资产能够顺利地转化为用来进行交易的和用来进行创新的资本,从而增加农民的财产性收入。

总之,对于农民而言,财产的积累比财产性收入的增长显得更加迫切。因为财产的再投资会实现社会财富的重新分配,当广大的农民普遍都有一定的财产,并以此获得相应的财产性收入时,这也意味着城乡收入差距在缩小,农民的购买能力在增强。在中国这样一个农业大国,如果农民收入问题解决了,现代化就离我们不远了,构建和谐社会的目标也就基本实现了。

参考文献:

[1] 王维博.“三中全会”的新使命[J].中国新闻周刊,2008,(38):36.

[2] 夏锋.让土地成为农民财产性收入来源[J].财会研究,2008(6):18.

[3] 马克思.资本论[M].北京:人民出版社,2004:912.

[4] 刘炳瑛.资本论体系与实践意义研究[M].北京:中国经济出版社,2001:185.

[5] 马克思.资本论[M].北京:人民出版社,2004:912.

[6] 贵州省人民政府.贵州年鉴2004[M].北京:中国统计出版社,2005:424.

[7] 马克思.资本论[M].北京:人民出版社,2004:912.

[8] 尹娟燕.我国农村土地制度改革的出路—兼评农地私有化论土地市场[J].土地市场,2008(6):67.

[9] 唐占应.贵州农地流转模式的调查与评价[J].现代经济,2009(2):32-34.