金融危机下商业银行惜贷行为分析与金融救助

2009-01-18杨莉莉

杨莉莉

摘 要:自金融爆发以来,央行施行的大幅主动降息,可以在一定程度上缓解中小企业的资金紧张局面和过分的收缩,但是要有效化解银行惜贷和企业贷款难的问题,这需要我们具体分析金融危机冲击如何导致了银行惜贷的加重,对此我们应该采用什么样的金融救助政策?本文旨在探讨金融危机对银行惜贷作用机理,并试图从金融救助的角度采取应对措施。

关键词:商业银行 借贷行为 金融救助

中图分类号:F822 文献标识码:A

一、前 言

次货危机是一次全球性的金融动荡,不论是新兴市场还是发达国家都不同程度遭到冲击。在全球金融风暴的大环境下,银行为了保持自身的安全,即使货币当局大幅放松货币政策,这些货币也可能依然在一段时间内滞留在银行体系内部,而无法通过信贷等形式传导到企业或者其他金融机构。这种主动进行的信贷紧缩首要的影响就是导致扩张性货币政策的失效,进而使得银行与实体经济间的资金流动被临时大幅减少乃至切断。当前欧美金融市场上的利率居高不下,就反映了这种银行收缩带来的冲击(巴曙松,2009)。同时全球金融市场的大幅调整,加重了中国的企业和消费者对于未来经济的过于悲观的预期。在这种预期的推动下,无论是经营状况良好的企业还是可能受到冲击的企业,都同步主动进行大幅的收缩。

二、金融危机下商业银行信贷供求变化

(一)商业银行信贷供求的沿革。

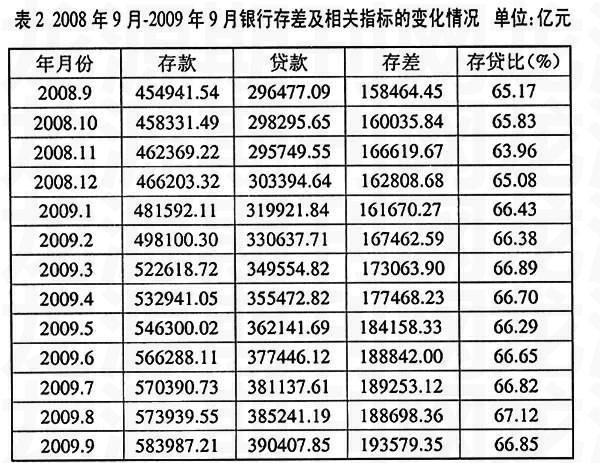

近10年以来,我国商业银行一直维持着较高的存差,并仍有扩大的趋势。我国银行存差从1997年的7476亿元,增长到1999年全球经济危机时的15044亿元,经过10年的时间,在2008年达到162808亿元。我国商业银行不断扩大的存差在一定程度上反映了我国银行系统内资金使用的倾向过于保守、使用渠道不足、资金运用的效率较低。

存贷比是银行贷款总额与存款总额的比值。从银行盈利的角度来看,存贷比越高越好。商业银行是以盈利为目的的,必定会想方设法提高存贷比。我国的银行存贷比从1994年的100%降低到2008年的65%。说明银行的存款多了的同时贷款少了,意味着银行的成本增加的同时,收入减少,银行的贷款能力削弱了,即银行的盈利能力变差了。

(二)金融危机背景下商业银行信贷供求变化分析。

2008年9月以来,美国发生的次货危机迅速演变为全球金融危机,给世界经济和金融带来了巨大冲击。在全球金融危机的环境影响下,我国银行系统的信贷供求关系也发生着变化。从存差的数据来看,2008年9月158464.45亿元的存差,到2009年9月扩大到193579.35亿元,上升了35114.9亿元。存贷比也一直徘徊在65%左右。基于银行以负债经营为基础的特点,存差扩大、存贷比下降都表明了银行系统的资产比例下降,盈利趋于减少。

从银行抵抗风险的角度来看,存贷比不宜过高。此次的金融危机的诱因便是美国的存贷比过高,导致银行的库存现金存款准备金不足,引起了银行的支付危机扩散,最终导致了金融危机的发生。所以在2008年9月到2009年9月这一年的经济低迷的时期,银行都保持了较低的存贷比,目的是为了预防经营风险,期望顺利度过金融危机之后,再考虑商业银行的盈利能力的恢复。

三、金融危机与商业银行“惜贷”行为的分析

采用信息不对称原理来分析信贷市场,把信贷市场中的借款人区分为高风险和低风险,但是信息不对称的存在导致了银行作为风险厌恶的利益主体为防范风险只好提高利率,从而出现低风险的借款人逐渐退出市场,而高风险的借款人充斥信贷市场的逆向选择现象。当双方签订合同后,银行事后对借款人的行为无法监督。如果借款人不严格履行合同,就会产生道德风险问题。

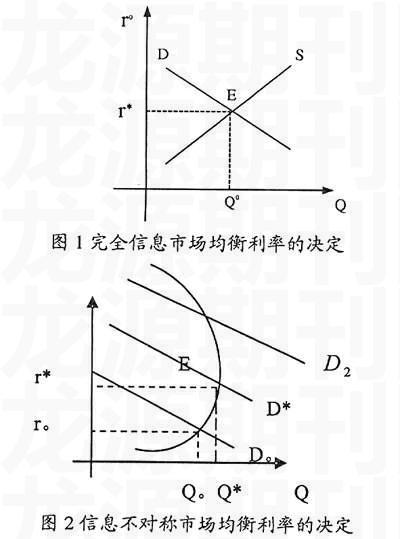

本文首先对一般情况下(经济正常发展时)的信贷供求进行分析,包括完全信息和不完全信息的情况。根据经济学原理,在对称信息、完全竞争、生产要素自由流动的完善市场条件下,信贷市场的价格杠杆——利率调节信贷资金的供给和需求,使得竞争性的信贷市场自发产生均衡,信贷市场均衡使得稀缺的信贷资源达到帕累托最优状态。

在信息不对称的市场条件下,商业银行对资金的供给曲线出现了“异常”,向左上方倾斜(如图2所示),供给曲线受银行预期收益率影响。当贷款利率低于r时,随着银行贷款利率的上升,其收益率也上升,资金供给会增加。当贷款利率高于r时,由于逆向选择和道德风险的存在,导致银行的收益趋势出现反转,银行的资金供给反而减少。从图2中可以分析得知,需求曲线的位置存在两种情况:一种是需求曲线D与供给曲线向右上方倾斜的部分相交,结果与完全信息市场均衡利率相同,市场将在供求曲线的交点上达到均衡。然而,当需求曲线D与供给曲线向左上方的部分相交时,结果将与完全信息市场均衡利率大不相同。为了避免逆向选择和道德风险问题,商业银行只能采取“惜贷”政策,收取信贷配给利率r*,提供数量为Q*的贷款。自1999年以来,央行先后进行了9次降息,以期刺激国内投资和消费。然而与人们事前普遍的预期相反,尽管央行多次降息,国内的储蓄却不降反升,企业的投资未见有预期中的增长。原因有两点,首先由于信用建设和信息披露机制的不完善,使得银行与企业之间存在严重的信息不对称,这会导致企业面临着严重的信贷配给;其次,商业银行内部有关风险管理的特定激励机制又加重了信贷配给的程度,这是由于目前金融机构管理者的业绩与不良贷款率密切相联,使得他们的放款更趋谨慎和保守,宁可无功,但求无过。

在当前金融危机的冲击下,市场充满了悲观的预期,不少大型企业主动提出了“过冬”的战略以及停止新的投资。尤其是长三角和珠三角那些以出口贸易为主的中小企业,由于订单急剧减少,导致资金链供应断裂,很多企业因到期还不起供应商的欠款而倒闭。目前很多中小企业普遍存在资金供应不足的问题,对于能否挺过这场危机要打一个问号。中小企业面临的困难加重了银行对其逆向选择和道德风险的预期,于是银行只愿意在更加高的位置提供贷款,从而需求曲线移到更高的位置D,此时对应的贷款数量Q远小于均衡下的数量。

四、应对商业银行惜贷的金融救助政策探讨

(一)信用体系建设和信息征集。

没有一个良好的社会信用体系,没有对地方企业和个人信息的低廉及时的征集和采用机制,就无法从根本上防范逆向选择和道德风险问题,因此也无法改变银行对企业实施信贷配给这一状况。建立完善的社会信用体系是一个系统的工程,政府应担当主角。可考虑采取以下具体的措施:一是政府将企业组织起来,多方出资,建立多种形式的贷款担保基金或可以变现的足额担保资产;二是加强我国银行间信用信息共享行为;三是必须以法律强制力来保证社会信用体系的贯彻实施,依法打击逃债、骗贷行为;四是地方政府应该建立起有效和真实的有关地方企业和个人的信息征集制度,以减少银行与客户,使得银行能够发现本地低风险高收益的投资机会。

(二)适时把握市场新变化,信贷新动向。

以法规形式规范和严把信贷准入关,分行业统一信贷准入标准和条件,从信贷准入上严把风险第一关。对于一部分行业、产业重复投资,盲目投资热,一些地方政府“形象工程”、“政绩工程”过热等现象要保持警惕,严禁贷款流向投资过热的项目和低水平重建设领域。对于信贷资金投放土地类项目,房地产项目,城市基础设施建设项目等要慎之又慎。

(三)要认真分析当前形势,把握发展方向。

总的来看,党的十七大确定的全面建设小康社会的目标,将在较长时期内持续地推动我国经济的发展。当前我国正处于新一轮经济增长周期中,国家和政府有关部门还是会尽可能地保持经济平稳、持续发展的势头,所采取的一些调控措施也是比较温和的。各商业银行的信贷业务也还面临较多的机会。因此,不需要对贷款“急刹车”,以免因货款急剧回落而产生新的信贷风险。

(作者单位:中国人民银行随州中心支行营业部)

参考文献:

[1]巴曙松.次货危机中的中国宏观金融政策选择.武汉金融,2009(1).

[2]张荣刚.我国银行间信用信息共享行为与征信体系构建分析.商业经济与管理,2006(12).