基于社会网络分析的师范生实习支持平台交互研究

2009-01-15缪静霞张海燕

缪静霞 张海燕

摘要 在以解决实习中遇到的真实问题为主要目的的师范生实习支持平台中,交互是保证情感交流和意义协商的最重要因素。通过社会网络分析法,可以了解师范生实习平台中各成员之间的交互情况,并可总结归纳出社群对于职前教师专业发展的影响以及社群中的成员关系在互动中的作用。

关键词 社会网络分析法;交互;师范生实习

中图分类号:G652.44 文献标识码:A 文章编号:1671-489X(2009)33-0012-03

Research on Interaction of Preservice Teacher Training System based on SNA Technology//Miao Jingxia, Zhang Haiyan

Abstract The Preservice Teacher Training System aims to solve real problems in internship. Interaction is the most important factor in emotional communication and meaning negotiation among involving members. Based on SNA, the interaction among members can be analyzed. And the conclusion can be drawn of the impact of the practical community on preservice teacher professional development and the impact of membership in practical community on interaction.

Key words SNA; interaction; preservice teacher internship

Authors address Shanghai Normal University, Mathematics College, Shanghai, 200234, China

实习是师范生走向社会的一个准备期,从师范生的角色转变为新教师,必然会遇到许多新问题。如何更好地适应实习的环境,由理论学习更快地过渡和运用到教学实践,是师范生培养中的一个关键问题。

目前,师范生的技能培训还是以理论教授和微格教学为主,尚没有专门为师范生开发设计的模拟平台,而大学生在校的理论课程不能完全满足师范生从业时的能力需求。因而,笔者所在研究生团队以Moodle课程管理系统为主要架构,通过对其进行二次开发,建立师范生实习平台(www.cidlab.org/ptts)。这是一个为师范生提高教学技能的在线模拟训练环境,以增强师范生的教学能力、实践能力、交流沟通能力,以便在实习和今后的就业中能迅速融入学校环境,缩短磨合期。同时,平台也为师范生提供一个相互交流学习的环境,实习生可以随时在平台上将遇到的问题与其他学生分享,充分发挥集体智慧,解决实际问题。

该平台从2008年9月投入使用,目前已经迎来第二批实习用户。通过分析用户使用数据,可以了解真实的互动情况,从而客观地评价平台的价值,并获得改进的意见。

社会网络分析法(SNA)以行动者及其相互间的关系作为研究内容,它通过对行动者之间的关系模型进行描述,分析这些模型所蕴含的结构及其对行动者和整个群体的影响。师范生实习平台可以看作一个社群,其中每一位参与的成员都是行动者,运用社会网络分析法可以了解成员之间的关系及其对整个平台的互动情况的影响。

1 确定分析单元

本研究主要对师范生实习支持平台的讨论区“江湖那点事儿”的数据进行分析,此讨论区供师范生在实习过程中就实习期间遇到的问题、想法等进行讨论和交流。本研究将“江湖那点事儿”讨论区中回帖数在10次以上的论坛帖子的发帖人、回帖人作为分析单元,共有35人,其两两关系可用矩阵表示,利用社会网络分析软件Ucinet进行数据统计分析。由于研究的是互动情况,因此发帖人的帖子不计入其内,统计的数据都是回帖的次数,每次回帖都在回帖人下进行记数。

2 确定社会网络的边界

整体社会网络需要的是封闭的群体,所以本研究把网络的边界定为“江湖那点事儿”讨论区中回帖数在10次以上的论坛帖子的参与成员群体。

3 关键要素分析

根据研究需要,运用社会网络分析法对反映交互的4个关键要素——密度、凝聚子群、核心—边缘结构、入度和出度进行分析和解释。

3.1 密度分析密度(Density)是社会网络分析最常用的一种测度,是图论中一个得到广泛应用的概念。密度是网络中实际存在的关系数目与可能存在的最多关系数目之比。如果一个网络的密度为1,则意味着该网络中的每个点都和其他点相连;反之,若该网络的密度为0,则意味着该网络中任何点都不相连。

密度表达的是网络中行动者之间关系的紧密程度。行动者之间的连线越多,则该图的密度越大。本研究分析出来的密度是0.215 1,这个数值较高,说明平台中成员之间的交互程度较好。

3.2 凝聚子群分析凝聚子群就是行动者之间具有相对较强的、直接的、紧密的、经常的、积极的、有关系的行动者子集(Wasserman & Faust,1994)。本研究采用派系分析,每一个派系找的人数至少是5人,分成8个派系(如表1所示)。为了有一个更加直观的认识,图1是一个派系-成员连线图。如果成员是某个派系的成员,就用一条连线把成员和其所属的派系连接起来:其中的小圆圈代表的是成员,小方块代表的派系。首先把成员之间的交往关系数据矩阵利用Ucinet进行凝聚子群分析(派系分析),然后把分析得到的“邻接派系矩阵”导入Ucinet附带的SNA作图软件Netdraw中绘制而成。

从表1可以看出,庄海燕、王栋、胡灵玲、郑友东出现在5个以上的派系之中,这表明他们在整个讨论过程中与较多的成员建立较为密切的关系,彼此间通过帖子进行较多的沟通和讨论,因而他们是整个讨论群体中不同成员之间沟通的主要“桥梁”。图1中成员高晓明则不属于任何一个派系,是较为孤立的学习者群体,表明他在讨论过程中很少参与网络学习,属于隐客(lurkers)。他可能并不是不看大家讨论的事情,只是不会主动回帖,写自己的意见和见解。

由于本研究数据是从论坛的发帖和回帖中提取成员的,所以基本上都是有一定参与的行动者,他们或多或少地表现为一定的参与性,只是有点活跃一些,有的则很少在论坛上沟通和交流。

值得提出的是派系成员中小鱼儿、段誉是这个平台的助学者而非学习者,也可以说是这个平台的“托儿”,他们出现在2个派系中,说明起到“托儿”的作用。其实应该在平台试用的前期就分析他们的作用,那样能更好地检验在网络学习环境中这些非真实“学习者”在起始阶段的引导作用。

3.3 核心-边缘分析核心一边缘(Core-Periphery)结构分析的目的是研究社会网络中哪些节点处于核心地位,哪些节点处于边缘地位。根据关系数据的类型(定类数据和定比数据),核心—边缘结构有不同的形式。如果数据是定类数据,可以构建离散的核心一边缘模型,用Ucinet的核心—边缘分析中的“绝对”方法来分析;如果数据是定比数据,可以构建连续的核心—边缘模型,用Ucinet的核心—边缘分析中的“连续”方法来分析。

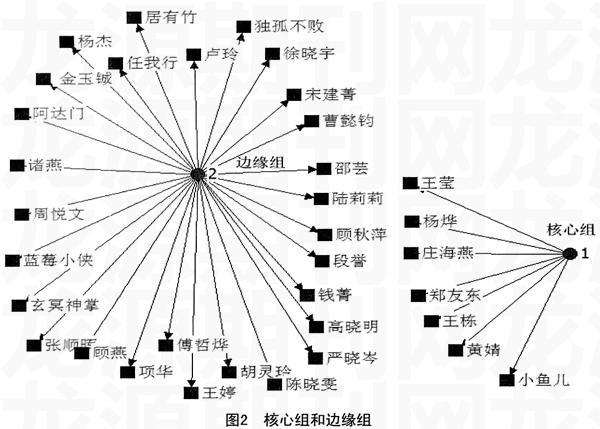

离散核心一边缘模型有一个形式——核心一边缘全关联模型,即网络中的所有节点分为2组,其中一组的成员之间联系紧密,可以看成是一个凝聚子群(核心);另外一组的成员之间没有联系,但是该组成员与核心组的所有成员之间都存在关系。如图2所示,组1是处在核心位置的一组,组2是处在边缘地位的一组,基本上在核心位置的成员都在派系里。

3.4 出度和入度分析从表2中可以看到出度较高的是王栋、王莹、郑友东、黄婧、小鱼儿,说明这些成员通过阅读或引用其他成员发布的讨论主题,主动、积极地创建与其他成员的联系,进行积极的集体智慧的发展。而入度较高的是庄海燕、王栋、胡灵玲、郑友东、黄婧,说明这些成员被其他成员关注得较多,他们受到较高的认可和欢迎,他们发表的观点在讨论区中具有很强的影响力。比较出度和入度可以看到,出度和入度都比较高的成员是王栋、郑友东和黄婧。可见这3位成员与社区中的其他成员交互性很高,属于整个讨论区中的中心人物,表明他们在人际关系、知识的传播与分享中起到核心的作用。

在有向关系网络中,可以分为入度网络中心势和出度网络中心势2种。其中,入度网络中心势是刻画群体的互动指向少数参与者的趋势。出度网络中心势是刻画整个网络响应依赖少数几个人的程度。网络中心势可以检测是否有主要讨论话题的发起者或者积极响应者。

通过SNA的中心度分析,讨论区的出度中心势为4.825%,入度中心势为5.834%,都属于较小的数值,由此可见在讨论区中没有固定的话题发起者和响应者,话题的发起和响应是即兴的。这也符合实习过程中事件发生的特点,即一般都是突发的、而非预设的。

4 总结与展望

4.1 社群对于职前教师专业发展有一定的作用从讨论区中的交互角度看,师范生实习支持平台中成员的参与度较高。可见,师范生在实习过程中愿意将实习期间遇到的问题、想法等与其他实习生进行讨论和交流。师范生实习支持平台达到沟通交流、解决真实问题的目的。这说明以社群这种形式建立起彼此交流互助的环境,对职前教师专业发展是有一定作用的。

4.2 在社群中可以通过鼓励活跃者、关注边缘人物来达到整体交互程度的提高讨论区中有一些成员是比较活跃的,而往往是这些人起到带动互动的作用,因此在做类似交互社区时,应该注意关注这些活跃者,鼓励他们的积极交互,吸引带动更多的人进行交互。而有些成员只是看帖,而不回帖,在本研究中是边缘人物(隐客),那么也应该采取相应的策略鼓励他们进行交流讨论,形成一个人人参与的学习氛围。

4.3 充分发挥助学者的作用,可以提高社群的交互程度助学者在讨论区中起到一定的影响,从本研究看,这种影响是积极的,可以激发学习者思考与学习。通常在讨论的初始阶段,讨论的氛围还没有形成,此时就需要一些助学者作为“托儿”,来进行及时的引导,以便吸引更多的学习者参与讨论。

本次研究还有很多可深入的地方,可以在今后进行进一步研究。

1)网络边界的扩展。本研究的网络边界定为“江湖那点事儿”讨论区中回帖数在10次以上的论坛帖子的参与成员群体,没有对回帖数在10次以下的帖子成员进行分析,因而有些“更边缘”的成员没有在研究中出现。

2)加入质的分析。本研究没有对讨论区的帖子进行内容分析,通常情况下,社会网络分析的是交互的数量,而交互的质量从内容分析中得出。因此在后续研究中将会考虑将交互的质与量进行结合,以更好地反应交互情况。

社群是群体知识建构与分享所采取的一种形式,近年来得到越来越多的运用。本文通过师范生实习支持系统的互动研究探讨社群对于职前教师专业发展的影响以及社群中的成员关系在互动中的作用,希望能对社群交互方面的设计与应用有一定的借鉴意义。

参考文献

[1]约翰·斯科特.社会网络分析法[M].刘军,译.重庆:重庆大学出版社,2007

[2]刘军.社会网络分析导论[M].北京:社会科学文献出版社,2004