寻觅梅之芬芳

2009-01-09李晔

李 晔

一部梅兰芳的电影也许挽救不了戏曲的衰势,但是它能让我切实感到戏曲的存在与传承,这已经足够了。我又想起了梅兰芳与许姬传在远东饭店里的那次对话,梅兰芳说:“我觉得我实在是一个平凡的人,没有什么可以称述的。在艺术上,我到今天还是一个努力学习的小学生……”我觉得我可以想象出梅兰芳说出此话时的表情,也能明白一点他走在美国街头时的心情了。

天气预报说今天会下起今冬的第一场雪,可是太阳却迟迟不肯躲进乌云中。不管雪花会不会飘下,虎坊桥的路口一如既往是车来车往。西南角湖广会馆前的小广场上伫立着一个京剧脸谱造型的雕塑。我想起会馆里大戏楼的二层陈列着两本20世纪30年代的画报,封面正是梅兰芳,纸张已经发黄,印制得也不算精美,可还是能清楚地看到他那略带温婉的表情,另外那里还有一张他在美国演出时的剧照。

走在南新华街上,刚刚上映的电影《梅兰芳》的一幕瞬间闪现在我的脑海中:黎明饰演的梅兰芳在美国成功演出后,一个人走在美国的大街上,天空中飘着雪,两旁的商店灯火通明,黎明淡定的表情和似笑非笑的嘴角,让我很难想象当时的梅兰芳到底是一种怎样的心情。也许凭我们这一代人的年龄和经历永远也不会懂“梅兰芳”这三个字代表了什么,时代离我们太远了,文化全都变了样,总之我能肯定的是,当年的他绝对不会等同于现在流行乐的天皇巨星们。想要知道答案,我只能从梅兰芳的故居找起。

铁树斜街,也就是原来的李铁拐斜街,因为胡同一端能通到琉璃厂,另一端能通到靠近前门的煤市街,所以胡同里显得热闹异常。你总能看见外国的背包客在这里闲逛,商店的门上也净是些中英文对照的标识。一进胡同我就迫不及待地寻找门牌上标101号的宅子,虽然我知道,胡同里的建筑和格局已经有了翻天覆地的变化,但是人们仍旧愿意用这一点点的线索,让自己的回忆能有个承载的地方。

老远就看到远东饭店楼顶的招牌,虽然这里还是叫“远东饭店”,但它的新功能是国际青年旅社,建筑形式也与胡同的情调不太协调。1950年梅兰芳从上海回到北京后就曾暂时在这里住过,并且一边喝着东鸿记的茉莉双薰一边对许姬传说,“姬兄,巧得很,五十六年以前,我就出生在这条街上”,“就在对面,只隔开三五间门面,明天我指给你看。”有了这个提示,我的寻找不再盲目。远东饭店斜对面的院门上没有挂着101号的门牌,但是按照胡同门牌的顺序我确信这所刚翻修的宅子就是101号没错了。从屋顶的新瓦和新漆大门推断,房子应该修的十分讲究。只是夹在两个厕所之间的位置让人不太好接受,况且门上还有“门庭香且实,家道远且昌”这样的吉祥话呢。院门开着,我却没有冒昧地进去,我一直觉得不是什么事都要一探究竟,也许想象的留白会令怀想更持久些,至少我们知道101号的意义。

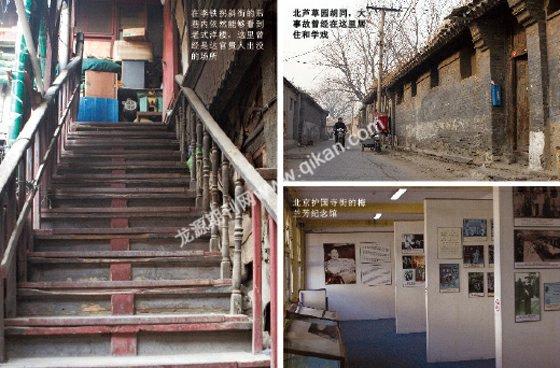

从铁树斜街拐入陕西巷再前行不远便是百顺胡同了。百顺胡同不比铁树斜街热闹,却有着让人亲近的感觉,这里包含了胡同应有的一切要素,一点不多一点也不少。停在路边的私家车、过冬的蜂窝煤和居委会墙上的宣传板报,一切都显得很平静。胡同中的一栋小楼颇能引人注目,二层的窗户周围尽是水泥的浮雕,繁复且精美,典型的欧式风格。我想了想还是决定进院子看看,那些晾晒的衣服挡不住二楼回廊原本的风采,木楼梯也被踩出了深深的凹槽,数数门口的电表,一共19户人家。不过梅兰芳住在这条胡同的时候应该没有我现在的心情,当时北京动荡不安。据说,初学戏的梅兰芳因进步缓慢而气得师傅拂袖离去,只甩下了一句“祖师爷没给你这碗饭吃。”有人赞扬梅兰芳的天赋,我则更喜欢听这样的故事,凭努力而得来的掌声会更加响亮。何况梅兰芳自己也说过:“我是个笨拙的学艺者,没有充分的天才,全凭苦学。”

两广大街的整修已是很多年前的事了,商场和餐馆一家接一家的开张又倒闭,到现在也是冷冷轻轻的没什么人气。可梅兰芳的青年时期一直没有离开过遍地是戏园子却也是鱼龙混杂的前门大栅栏地区,也许是为了学戏和演戏的方便吧。从虎坊桥向东坐车三站,现在的地名叫崇文三里河,梅兰芳青年时期的四所住处就在附近。我费力地按着地图的指引寻找着已经改名为锦绣头条和三条的鞭子头条和三条,可出现在眼前却是一片小区。天空飞过一群鸽子,鸽哨发出的“呜呜”声在我听来很是悦耳,且充满了回忆。此时我也只能听听这鸽哨遐想梅兰芳当年在这里养鸽子练眼神的轶事。距此不远的草场三条和草场九条因为祈年殿大街工程被拓宽了道路,新墙砖、新瓦、新门窗,政府为此投入不少资金。与草场三条相交的北芦草园胡同和与草场三条平行的青云胡同都避免不了被波及,但是等待它们的命运却是拆迁。两条胡同都有些“人迹罕至”,住户紧闭了院门,青云胡同的大部分房屋只剩下了残垣断壁,北芦草园胡同的墙壁上则贴着“早搬早收益,政策不会变”之类的标语。在两条胡同相交的地方有两棵百年以上的大树,北风吹落了树枝上所有的枯叶,遛狗的大爷哼着不成腔调的京戏与我擦身而过。我只觉有种莫名的悲伤感涌上心头,不知道这两棵树是不是见证过梅兰芳在某个院子里练功的情景,只可惜梅兰芳早已不在,而这两棵树来年春天依然会枝繁叶茂。

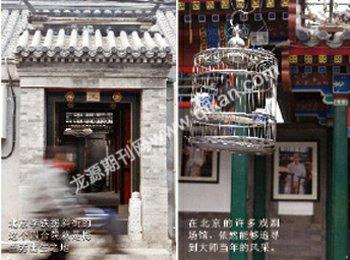

其实最值得说道的故居应该是红星胡同51号那套被梅兰芳名为“缀玉轩”的宅邸了。在这里,梅兰芳编排了《霸王别姬》、《洛神》、《西施》、《春灯谜》等新剧;在这里,中国戏剧史上具有里程碑意义的《梅兰芳戏曲集》正式出版;在这里,瑞典王储夫妇、美国前总统威尔逊夫人、日本著名歌舞伎艺术家守田勘弥、著名画家渡边、美国好莱坞影帝范·朋克、意大利女歌唱家嘉利·古契、印度大诗人泰戈尔等,都曾是他的座上宾。但是现在这里只有中国摄影家协会的大楼,这对于以忠实记录为己任的摄影师们来说真有一些反讽。我把寻访故居的最后一站放在了护国寺街9号的梅兰芳纪念馆,这是梅兰芳在北京的最后一处住所,对我来说也算是一种总结吧。朱漆大门上首悬挂着邓小平亲笔题写的匾额,青砖灰瓦的影壁前安放着梅兰芳先生的汉白玉半身塑像,院内的两棵柿子树和两棵海棠树应该不是梅兰芳亲手所栽。正房保持着梅氏夫妇生前起居室、会客厅、卧室的陈设。东屋放着梅兰芳当年经典剧目《苏三起解》和《霸王别姬》的戏服与头饰,角落里还有一张1916年9月12日在上海演出《霸王别姬》时的戏单,醒目的隶书黑体字“梅兰芳饰虞姬,杨小楼饰霸王”。西屋则是梅兰芳所藏戏画的复制品。一位老先生仔细揣摩着梅兰芳表演时的“兰花指”和“吐蕊指”,久久不愿离去。

出了梅兰芳纪念馆向西行,不远便是北京市有名的护国寺小吃,店里从来都是人满为患,豆汁的香味让我回想起梅兰芳生前好像也得意这口。对面是原来的中国剧院,以前每周都会有多场的京剧演出,现在不知做何用处,一块“闲人免进”的牌子已经在大门上挂了几年,就连门口那家经营戏剧音像制品的商店也经不住搬了家。前两天我的朋友告诉我,她要去长安大戏院看全本的《锁麟囊》,兴奋之情溢于言表。380元的票价不算便宜,我还是觉得比流行音乐的演唱会来得实际些。一部梅兰芳的电影也许挽救不了戏曲的衰败,但是它能让我切实感到戏曲的存在与传承,这已经足够了。我又想起了梅兰芳与许姬传在远东饭店里的那次对话,梅兰芳说:“我觉得我实在是一个平凡的人,没有什么可以称述的。在艺术上,我到今天还是一个努力学习的小学生……”我觉得我可以想象出梅兰芳说出此话时的表情,也能明白一点他走在美国街头时的心情了。