向《历史与社会》教学要效益,迈好初高中历史教学衔接的“台阶”

2008-11-26翁晓波

翁晓波

在高一新课程中,历史难教、难学一直是困扰着教师和学生的问题。高一历史难,其中很重要的一方面就在于初高中衔接出现了“台阶”。

高中阶段学生历史学习的不适应现象,也应该引起初中社会学科教师的重视。初中教师应该关注学生的可持续发展,经常思考初高中的衔接问题。否则,初中社会学科教育就失去了真正的意义。

在2007学年初,我们以教师调查问卷为主,同时结合学生调查问卷,全面剖析初高中历史教学衔接出现“台阶”的原因,本文谨从初中历史与社会学科教学角度,透视初高中历史教学衔接出现的“台阶”及其原因,有针对性地提出相应策略,以期推进初中历史与社会学科和高中历史教学的有效性。

一、从初中《历史与社会》教学角度,透视初高中历史教学衔接出现的“台阶”

宁波市北仑区是国家级义务段课改实验区,初中的新课改已实行了整整六年。第一届课改生2008年迎来高考,大部分高中教师已经接触了课改生,但普遍对新课改环境下成长起来的“课改生”感到很“陌生”。以下是对高中历史教师的调查反馈。

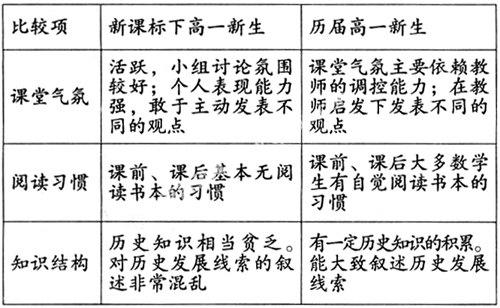

在日常教学调研中(见表一),我们经常听到高中教师对高一新生的评价,有积极的,也有很多消极的。比如:初中历史到底在教些什么啊?初中应该掌握的知识,为什么没有学扎实?高一新生上课发言踊跃,但书面表达能力太弱,等等。

表一:新课标下高一新生与历届高一新生在教师心目中的区别

对高一新生学习历史情况的调查反馈:(以区内某一省一级重点中学为统计单位)

在新学年初,我们在高一新生中随机调查了189人,从问卷统计结果来看,喜欢学历史的占48.1%,较喜欢的占39.7%,不喜欢的只占12.2%,从这方面看,初中段的教育还是有效的。从教材角度说,学生大都认为初高中的教材侧重点不同,占了75.1%。从学习方法来看,以死记硬背方式学历史的占30.2%。从结果来看,学生认为初中《历史与社会》对高中历史学习帮助较小和基本没帮助的占84.2%。通过初中学习能说出古代重要朝代的顺序和大概时间的占15.8%,有些学生连十一届三中全会都不知道。

通过对高一学生的问卷调查分析,调查者普遍觉得高一学生初高中的历史学习衔接有问题。

高中的学习内容、学习方式、考试形式,与初中学习有着天壤之别。教材内容多,课时紧,学生必须充分发挥积极性、主动性才能完成学习任务。有的学生还以老一套的被动学习方法对待高中历史学习,结果是“学了大量的知识点,虽然背得很熟,但一用起来,就不知从何下手”。还有的学生没有养成预习的习惯和掌握正确的听课方法,“上课听不懂,跟不上,穷于埋头做笔记,不得要领,不能很好地理解知识”。缺乏积极思维习惯,认识不到训练的意义,不做平时积累、循序渐进的打算。

高一学生的学习方法在从被动记忆向自主探索转变过程中出现了拐点,这使得学生在学习历史时感到深奥难懂,对他们形成很大压力,感觉无从入门,学习兴趣下降。

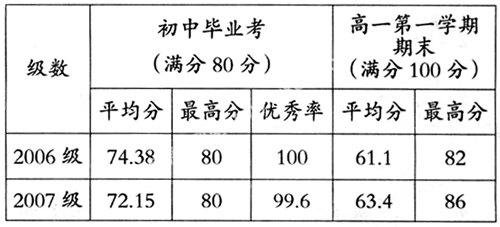

从表二中,我们可以发现高一学生对高中学习的适应不是很理想。

表二:北仑区近两届学生中考社会政治成绩与高一第一学期期末历史成绩分析(以区内某一省三级重点中学为统计单位)

根据上述师生调查反馈,本文谨从初中《历史与社会》教学角度,透视初高中历史教学衔接出现的“台阶”。

问题一初高中历史课程知识链的“脱节”。

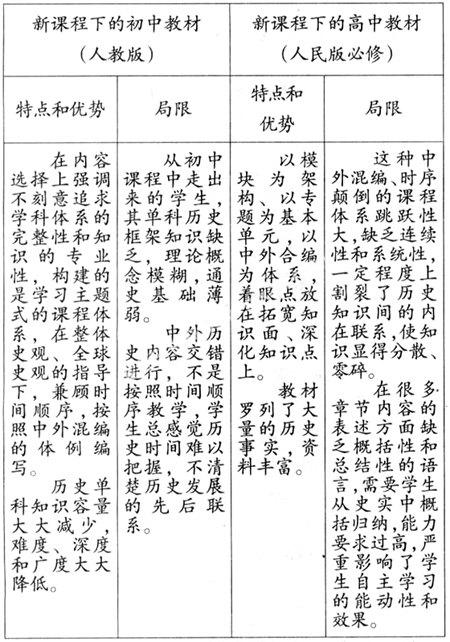

一年多来,我们通过访谈、问卷等形式,对初中八年级教师、高一师生进行调查,分析目前使用的初高中历史内容教材的编写特点、优势和局限(见表三)。调查结果显示:初高中历史课程知识链存在“脱节”现象,严重影响高中历史教学的有效性。

2007学年对高一师生的问卷调查结果表明:现在的高一历史教学基本上是在没有多少基础知识的条件下进行的,大都是重新开始,显然困难较大。

表三:初高中历史教材内容的编写特点、优势和局限

北仑区选用的是人教版《历史与社会》,分“我们生活的世界”、“我们传承的文明”、“我们面临的机遇与挑战”三大主题,是一门融历史、地理、政治等学科于一体的综合性人文学科,历史部分基本上集中于八年级教材,共八个单元,约占总教材25%的比重。

而高中历史单独成科,必修部分共三本,是按照政治、经济、思想文化三个角度对中外历史的重大历史现象和历史事件进行专题教学。试以下例说明之。

关于“近代西方民主政治的确立与发展”历史知识点的学习。

初中:《历史与社会》人教版八年级下册第四课《资产阶级革命:新体制的确立》中关于“近代西方民主政治的确立与发展”的历史知识点,只是粗略地简单地涉及两点——英国光荣革命、美国1787年宪法,其他内容并未涉及。

高中:人民版必修一专题七“近代西方民主政治的确立与发展”,空间上跨越欧美两大洲;时间上从17世纪40年代到19世纪70年代,跨越了两百多年;内容上则涉及数个不同的国家,并且内容上缺乏连贯性,一定程度上增加了学生学习的难度。

由此可见,初中历史课程改革和高中历史课程改革在教材衔接上存在着很大的问题:初、高中所使用的教材的历史教学内容都以专题形式呈现,在很大程度上削弱了历史知识的系统性,不利于学生掌握历史知识,从而极大地加大了高中历史新课程实施的难度。而面对高一历史难教、难学的普遍现象,作为初中社会学科教师是否也应反思一下自己的教学行为?

问题二初高中教师教学思维的“脱节”。

浙江省初中社会政治学业考试采用开卷形式,强调能力立意,出发点是符合新课程精神的。但是在初中,应试现象太害人,很多教师是为考试而教、为中考而教,很多学生则是为考试而学、为中考而学。教师包揽一切,学生一味等着“喂食”,功利性都太强。在中考巡考过程中我们也发现:大部分学生一看到题目,就立刻在书上或资料里找答案,自己的大脑很少发挥作用。

如2008年宁波市学业考试17题第(3)小题:请你谈谈此桥(杭州湾跨海大桥)的建成对宁波发展的意义。出题本意是联系生活,考查学生思维能力,拓展学生思维。考后随机调查,95%以上的学生回答:老师给他们的复习资料里都有现成的答案或相似的题目,可以照抄。

初中教师教学思维的局限很大程度上制约了教师对八年级学生的历史思维能力的培养。

问题三初高中历史课程能力层次要求的“脱节”。

宁波市中考考纲中关于历史部分只有21个知识点。如关于中国古代史,2008年宁波市初中社会思品学业考试目标中只有4个半知识点(了解历史上几个文明古国所在地;知道春秋战国时期的著名思想家及其主张;概述秦的统一,巩固中央集权的措施及影响;从政治、文化、科技方面说明中国古代成就和发明;了解张骞通西域和丝绸之路概况)。

在初中毕业班的教学调研中我们发现:很多学校,特别是农村中学,由于各种原因,八年级的社会课由非专业教师兼任。到了初三,毕业班的教师把知识点作为孤零零的考点来复习,结果忽视对学生知识、技能以及价值观的培养。

八年级的历史知识,应该培养人的一种基本素养、基本能力,但现在一旦要和考试挂上勾,一切都变味了,教师教得累、学生学得累,而事后学生又真正学到了什么?高中学生历史知识的贫乏让人难以想像,甚至连最基本的东西都不知道,能力还从何谈起?学生普遍缺乏专题综合意识,对同一时期的政治、经济、文化等现象的概括归纳意识、对类同历史现象之间的比较意识等非常淡薄。这样的教学,大家都感到非常困惑,如何能突破这一怪圈呢?

综上所述,我们认为目前初中历史与社会学科教学现状如果不能得以很好解决,那么,不难想像,这种“现状”肯定会成为高中历史课程改革的绊脚石,势必无法继续开展有效的教学!

二、向初中历史与社会学科教学要效益,使高中历史教学更有根基

策略一:强化校本教研和推进区域合作,努力提升初中教师整体素质。

由于社会学科教师的专业背景不同,有政治教育专业、地理教育专业,甚至其他学科兼职的较多。因此有必要加大对初中教师的培训力度。

强化校本教研:

一方面,引导教师深入研读课程标准,领会新课程的内涵。邀请骨干教师开展一系列专业知识讲座。如针对初中社会学科教师的《综合学科素质提升讲座》,引导初中教师分析、研讨初高中新课程历史(社会)学科特点、教材内容、教学方式、学习方式等四个关键方面存在的差异。

另一方面,倡导初中社会学科教师积极反思,不断提高自身业务水平,进一步加强集体备课,提高教师驾驭新课程水平。

推进区域合作:

由区教研室策划组织区级教研活动,如经常召开初高中历史课堂教学衔接研讨会;选定同一历史事件,由初高中教师分别开出适合初高中不同教学特点的观摩研讨课,并进行交流探讨;在中小学教师的交流中搭建衔接的桥梁,促进认识,寻找初高中知识点、思想方法和思维能力的衔接点,明确初高中教学的职责、特点和相应的教学策略。

策略二:初中历史教学要以培养学生学习兴趣为主,以多种教学方式吸引学生。在教学内容上重视重点知识的教学,不必过多注重小知识点,也没必要搞得太难。

如关于八年级《历史与社会》中《忘我献身的法国公民》一课,巴黎人民的三次武装起义是本课的重点。而历史与社会是一门综合文科课程,不刻意追求学科体系的完整性和知识的专业性,教材的编排跳跃性较大,巴黎人民三次武装起义的前因后果并不完整,三次武装起义好比是三颗珠子,教学上感觉缺根红线穿珠,但有效的课堂教学要求教学环节必须流畅。而且法国大革命对于学生来讲是遥远陌生的内容,解决的有效办法就是创设情景——布朗先生在巴黎酒吧的所见所闻,把巴黎人民的三次武装起义过程嵌入其中,让学生在情境体验的基础上,在问题的引导下感悟、内化、交流、研讨学习,落实教学的三维目标。

在八年级教学伊始,采用丰富多彩的形式,让学生从开始学习历史时就认识到历史是什么?学习历史有什么用?

如通过学生耳熟能详的抗日歌曲和影视、中外战争题材影视的介绍,使学生感受历史、反思历史,从而认识历史、获取历史——历史是什么?

如通过初中语文课本中的文学作品回味,生活、艺术中的历史感知,人文景观、社区资源、乡土历史的介绍,使学生感受历史之美,体会历史之博。教师要通过典型的实例(以史为鉴),深入浅出地讲解,让学生从开始学习历史时就认识到历史学,启迪人的心智,从而汲取历史之智,生成历史之魂。

策略三:尝试弥补初中教材知识点的不全面性,适量填充初中历史课程的血肉,建构初中历史知识框架体系,特别补充世界历史框架体系,让学生明白必要的历史发展线索。

以八年级《历史与社会》中的《忘我献身的法国公民》一课为例。以下为课堂实录片段。

师:农民最想得到的是土地,现在梦想成真,农民会怎样对待革命?

生:更加积极地参加革命。

师:那限制物价最符合谁的利益?

生:广大民众。

师:法国大革命得到了前所未有的民众支持,在广大民众的激情参与中,法国大革命达到了顶峰。

师:法国大革命历经巴黎人民的三次武装起义,革命的态势是怎么样的?

生:上升。

师:法国革命就这样轰轰烈烈,一波三折地走向顶峰,是什么力量推动着革命不断向前发展?

生:人民群众。

师:在攻占巴士底狱的过程中主力军是人民群众,把国王送上断头台,废除君主制,也是人民群众的力量,大敌当前还是人民群众挽救了国家,挽救了革命,把激进的罗伯斯庇尔推上台的还是人民群众力量,可见,人民群众的力量是伟大的,人民群众才是历史的真正创造者。

这位教师在教学反思中记载着:“在基础知识减少前提下,学生如何真正理解罗伯斯庇尔执政时期是法国大革命的顶峰,从法国大革命过程中领悟人民群众是历史的缔造者,这是本课的难点。难点的突破似乎有点像‘巧妇难为无米之炊,既然无‘米,那我就给学生储备‘米。在学生了解罗伯斯庇尔时期措施的基础上,我开始引导、点拨……从措施的影响角度突破难点。”

时间的逻辑是历史思维的重要思维方式。我们建议在日常教学中:教师可通过各种活泼生动的方式,将中外历史通史发展的大致轮廓呈现给学生,帮助学生形成初步的科学的历史时空概念。如鼓励学生绘制大事年表,以政治、经济、思想文化为纬度,同一历史阶段中外历史大事;请学生将中国朝代按时间先后顺序排列;将熟悉的历史人物按国别分类;说出成语典故中的相关人物;讲述重要历史人物故事。以这些方式,串起基本历史知识,为高中历史学习奠定知识基础。

策略四:加强对初中学生学习习惯的培养和学习方法的指导,经常渗透关于初高中衔接所必需的分学段的思维能力的培养,在潜移默化中初步培养学生的历史意识,为高中历史教学奠定基础。

1.课堂上教师设置的问题应以激励感知和理性思维结合为主。

心理学研究表明,从八年级开始,学生的思维开始由经验型水平向理论型水平转变,八年级是培养学生抽象逻辑思维能力的关键时期。因此,课堂上教师设置的问题应以激励感知和理性思维结合为主。

如:《忘我献身的法国公民》一课,教师首先出示三幅人像(路易十四、玛丽·安东尼、路易十六)并绘声绘色讲解其生平,围绕这三位历史人物描绘当时法国政治生活,进而引导学生分析法国资产阶级革命产生的历史背景。在讨论中,学生的思维发生了由表及里的变化,这一变化即是历史意识形成的重大表征。学生在这一学习过程中初步感悟了“史由证来、论从史出”的史学认识方法,又提高了学习兴趣,远离了枯燥的说教,学生的“史实—史论—史观”的历史思维逻辑体系也会逐渐形成。

2.将课内阅读与课外阅读相结合,以培养与提升学生的阅读理解能力。

从学生层面来说,自我阅读意识淡薄、阅读习惯差、欠缺科学有效的阅读方法,从而造成学生的史料阅读归纳能力差。就教师层面而言,抱着传统教法不放,忽视对学生学法的培养,从而剥夺了学生阅读练习的机会。

因此,我们提倡将课内阅读与课外阅读相结合以培养与提升学生阅读理解能力:课内强化自主阅读意识,养成阅读习惯,改进阅读方法;同时,开展丰富多彩的课外阅读活动以促进其阅读理解能力的综合提升。

综上,我们以教师调查问卷为主,同时结合高一学生调查问卷,谨从初中《历史与社会》教学角度,透视初高中历史教学衔接出现的“台阶”及其原因,进而明确初高中历史教学衔接,不仅仅是高中历史教师的责任。初中社会学科教师应该及时反思自己的教学行为,有针对性地实施相应策略,向《历史与社会》教学要效益,迈好初高中历史教学衔接的“台阶”,推进初中历史与社会学科和高中历史教学的有效性。