城市群内城乡统筹的理论基础与现实依据

2008-10-11李彦军叶裕民倪稞

李彦军 叶裕民 倪 稞

摘要 聚焦与扩散是城市形成的基础,聚焦与扩散的非均衡发展,造成城市群内的城乡失衡。由于 聚焦与扩散是跨行政区域的,城乡统筹也应该在城市群内而非仅仅在行政区内进行。文 章首先从区际趋异论出发,从理论上探讨了城市群内城乡统筹的逻辑动因,指出市场力量的 作用倾向于扩大而不是缩小城市群内城乡间的发展差距,然后以京津冀城市群内部的城乡失 衡的基本事实为城市群内城乡统筹提供现实支持,指出由于京津冀城市群内部人口与产业向 京津聚集效应明显,加剧了城市群内严重的城乡失衡。这种失衡一方面造成河北发展的 困难 ,也使得京津的发展面临负外部性。文章认为,城市群内实现城乡统筹不仅可以有效地建设 农村,造就发达的农业也可以促进城市聚集和功能调整,提升城市群及至整个区域的竞争力 。

关键词 城市群;城乡统筹;理论基础;现实依据

中图分类号 F291.1 文献标识码 A 文章编号 1002-2104(2008)05-0046-07

城市与乡村本来是经济社会系统的两个有机统一的子系统,城乡发展是一个有机统一体。但 是,从20世纪50年代开始,与高度集中的计划经济体制相适应,我国实行了城乡经济社会分 割发展的制度和政策,进一步强化了固有的城乡二元结构。在这种制度背景下,经济增长与 社会发展呈现出不平衡的特征。

从国际经验看,经济增长和社会发展不平衡会导致经济动荡、社会不稳定等,导致 社会“有 增长而无发展”[1];而从国内现实看,这些关键社会结构的转型迟滞,则构成了 社会发展的结构性矛盾,而且还衍生了许多社会发展的瘤疾。例如不断拉大的城乡差距问题 、社会持续发展乏力问题、社会稳定问题等。这些结构性矛盾以及社会发展痛疾的存在导致 了社会发展总体顺境中的困境,迫切需要加以解决。

因此,打破城乡二元结构,统筹城乡发展,形成新的城乡经济社会发展战略思路和格局,势 所必然。

关于如何统筹城乡发展,国内学者做了很多的研究(王锡桐,2004;党国英,2007;汪洋 ,2007;吴永生,2006;张泉,2006;杨宜勇、张英、顾严,2006)[2~7]。研究 主要是包括如何消除统筹城乡发展的障碍,消除城乡之间 的制度差别,如何建立城乡一体的公共服务体系,如何加快城市化,以及如何建设新农村。 这些研究,为我国统筹城乡发展,消除城乡差距提供了强力的理论支持。

但所有这些研究,都将城乡统筹核定于一定的行政区域之内,研究很少涉及跨行政区域的城 乡统筹。这与我国目前的行政体制有关。我们认为,从区域经济角度看,城乡统筹仅仅依靠 行政区域内进行还不够,而应该在城市群内进行。

城市群是在特定的区域范围内云集相当数量的不同性质、类型和等级规模的城市,以一个或 两个特大城市为中心,依托一定的自然环境和交通条件,城市之间的内在联系不断加强,共 同构成一个相对完整的城市“集合体”[8]。城市群的形成动力 就在于中心城市、次中心和周边地区(城镇和农村)之间各种经济活动之间的聚焦与扩散作 用。根据中国城市发展报告(2003-2004)提出的“组团式城市群”的概念[9], 城 市群的发展,应体现出以城乡互动、区域一体为特征的高级演替形态。在水平尺度上是不同 规模、不同类型、不同结构之间相互联系的城市平面集群,在垂直尺度上是不同等级、不同 分工、不同功能之间相互补充的城市立体网络,二者之间的交互作用使得规模效应、集聚效 应、辐射效应和联动效应达到最大化,从而分享尽可能高的“发展红利”,完整实现区域发 展动力、区域发展质量和区域发展公平三者在内涵上的统一。

因此,作为城市化过程中出现的一种城镇空间组织形式,城市群的发展应该既包括城市之间 的一体化,也包括城乡之间的一体化,而城乡之间的一体化是基础[10]。这就自然 的要求在城市群的形成与发展中,在城市群内解决“三农”问题,统筹城乡发展,实现城乡 一体化。

然而,目前除了理论研究没有将城市群与统筹城乡发展结合起来,实践方面,各地区的城市 群建设与城乡统筹缺乏一体化的规划。一方面,在城市群的规划和建设中,目光只集中在城 市(特别是中心城市)自身的建设与城市间的利益协调,没有或者基本没有考虑如何把城市 和农村连接起来,如何在城市群的建设中实现城乡统筹和一体化。另一方面,在建设新农村 时,没有考虑如何融入城市群建设中,使得“三农”问题的解决缺乏有效的方式和载体。这 种把城市群建设和新农村建设割裂开来的思路,必将继续强化城乡二元结构[11] 。

基于以上原因,本文从区际趋异论出发阐述了城市群内城乡统筹理论依据,并通过对京津冀 城市群产业与人口聚集效应的考查为城市群内城乡统筹提供现实支持。

为什么要以城市群为界推进城乡统筹,而不是简单的以目前的以行政区域为界推进?其主要 原因就是中心城市的聚集与扩散是跨行政区域的。聚集与扩散作用的结果,使城市群内区域 差距变化产出两种结果:趋同(均衡)或者趋异(非均衡)。从而产生两种对立的理论观点 :即区际趋同论和区际趋异论。其中,趋同论者认为区际经济非均衡状态,不过是经济体系 运行中的一个暂时现象;此状态的出现是由于市场尚不完善,以及存在着妨碍要素自由流动 的制度性瓶颈;随着市场体系的完善和经济的一体化,市场力量会自动地消除区际城乡差距 。趋异论者则认为市场力量的作用倾向于扩大而不是缩小区域城乡间的发展差距,因此,为 了把这种差距控制在社会可接受的范围内,政府的干预是不可少的[12]。趋异论最 具代表性的理论是缪尔达尔(G. Myrdal,1957)[13]的“地理上的二元经济结构” 理论、赫希曼(A. Hirschman,1957)[14]的“极化、涓滴效应”理论、佩鲁(Franc ois Perroux,1950)的“发展极”理论[15]和“倒U型”理论(Jeffery G. Willia mson,1965)[16]。[KG)]

我们以城市群来考查的话,城市群内经济趋异或非均衡发展,在空间上就形成了核 心-外 围二元结构,核心区一般是指城市地带,外围区是指城市发展的腹地即广大的农村地区。缪 尔达尔认为,市场机制不会削弱反而会加强地区差距不平衡。发展中国家经济发展初期,一 些 地区由于具有一些资源或者其他外部的先发优势,先行发展起来,打破地区发展的固有平衡 。在循环累积因果关系作用下,先进地区更先进,落后地区更落后。缪尔达尔认为,区域累 积循环因果理论下的经济发展主要是通过回波效应和扩散效应两种效应来实现的。回波效应 是由于发达的核心地区与落后的外围地区在劳动力、资本、技术等生产要素的收益率上有差 距,落后地区生产要素大量流向收益率高的发达地区的情况。特别是发达地区对落后地区的 生产要素需求具有选择性,形成了落后地区高质量的生产要素不断流向发达聚集的经济发展 过程。扩散效应是劳动力、资本、技术等要素由核心地区流向外围地区的现象。缪尔达尔认 为,强大的回波效应和弱小的扩散效应是经济发展不平衡的重要原因。佩鲁的增长极理论就 是一个代表性的区域经济不平衡发展理论。赫希曼的不平衡发展被认为被称为区域间与国际 间经济传播理论。该理论认为,在经济发展过程中,需要增长极出现,而增长极的出现,正 好说明区域间经济增长的不平衡是增长本身不可避免的伴随情况与条件。因此,从地理角度 上说,增长必然是不平衡的。弗里德曼的核心-外围理论又称为极化发展的一般理论,他认 为区域发展过程表现为不平衡发展,核心区的增长必然扩大它与外围区之间的发展差距。

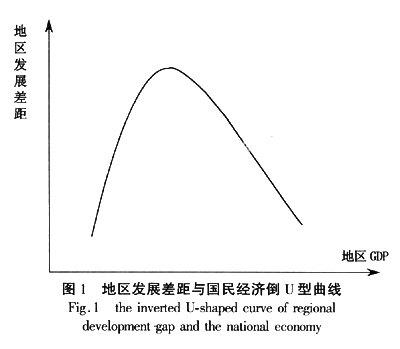

1965年,威廉姆森把库兹涅茨的收入分配倒“U”型假说应用到分析区域经济发展方面,提 出了区域经济差异的倒“U”型理论。他通过实证分析指出,无论是截面分析还是时间序列 分析,结果都表明,发展阶段与区域差异之间存在着倒“U”型关系(见图1)。这一理论将 时序问题引入了区域空间结构变动分析。

但区域经济发展差距一直以来都是经济学界颇具争议的问题,学术界对于威廉姆森的倒U型 理论也存在着很大的争议,并且在实证检验中也发现了很多的反证。正因为如此,理论界在 总结正反两方面的研究成果以及一定的逻辑推理的基础上,糅合关于区域差距问题的不同观 点,衍生出了一个新的观点,即“双倒U型假说”[17](见图2)。A曲线与B曲线表 示 在不同前提条件下地区发展差距与国民经济发展之间的相互变动的方式,其中最为重要的前 提条件就是国家执行何种区域经济政策。在中国,这种政策因素的作用表现的尤为明显。A 曲线表示的是在区域经济非均衡发展政策条件下出现的情况,B 曲线则表示的是在区域 均衡发展条件下出现的情况。

在国家坚持执行区域经济非均衡发展战略的情况下,地区发展差距与国民经济间的运动轨迹 很可能如A曲线所示。在地区经济发展差距不断扩大的同时,国民经济在增长一段时期后, 处于一个峰值后就会不断下滑。这也是目前全社会所担心会出现的一种情况,即“马太效应 ”,发达地区越来越发达,落后地区越来越落后,最终导致社会的不稳定与经济的崩溃。

经济发展前期,资本、能源、资源、劳动力等生产要到在一定区域中不断聚集,促使该区域 经济得以跨越式的发展,直接推动国民经济的快速增长。但是当重点区域已经发展到该区域 经济结构所能承受的发展的极限时,如果不出台相关政策对区域差距进行限制与引导,大量 的生产要素还是会从非重点发展区域(因为重点区域经济已经在集合全国的力量先发展起来 ,所以此时的非重点区域即为落后地区)继续吸收传输到重点发展区域。落后地区在逐渐失 去“造血”功能的同时,还要向重点发展区域继续“输血”,使得落后地区不止是发展缓慢 ,而是出现严重的经济衰退。在重点地区的经济水平提高的同时,进一步加大了地区间的差 距。而广大的落后地区的经济严重衰退,必然会吞噬掉重点区域经济的相对发展对国民经济 的贡献,从而使国民经济出现下滑。

区域经济的不平衡增长,是一定时期区域经济空间地域结构的形成基础。在非均衡作用下, 区域经济空间就形成了由处支配地位的核心和处于受核心支配的外围区所组成的二元地域结 构。城市群的形成就是核心区与外围区相互作用的结果。这里核心区就是指中心城市或者城 市地带,外围区是指城市发展的腹地即广大的农村地区。城市群内的区域差异,主要就是核 心区(城市,发达地区)与外围区(农村、落后地区)的差异。城市群要打破这种核心-外 围二元结构,就需要在城市群内建立强有力的调控机制,实行城市群内的城乡统筹。

2 现实依据:京津冀城市群需要跨区域城乡统筹

京津冀城市群是我国的三大城市群之一,以北京、天津为核心,包括河北省的石 家庄、廊坊 、保定、沧州、承德、张家口、唐山、秦皇岛、邢台、衡水、邯郸共13个城市,陆地面积21 .67万km2,2006年,人口9 554万人,地区生产总值23 671.7亿元,占全国的11.3% 。京 津冀城市群是我国的首都地区和我国北方经济中心,也是我国21世纪的第三增长极,京津冀 城市群的发展,不仅对于我国北方地区,也对我国整个国民经济的发展有举足轻重的地位。

但长期以来,京津冀城市群发展不平衡,城市群内部人口与产业向京津聚集效应明显,加剧 了城市群内严重的城乡失衡。这种失衡一方面使河北的发展的困难,也使得京津的发展面临 负外部性。

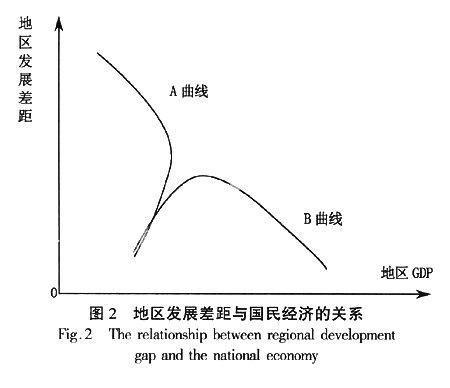

2.1 京津冀城市群的产业聚集效应:经济活动高度集中,工业的“京津 双中心” 格局持续强化根据区域经济增长的有关理论,中心城市的集聚力是区域经济增长的主要源泉之一,而集聚 力则来源于集聚经济效应。这里用国内生产总值和工业总产值作为代表,分析京津冀城市群 内经济的集聚与扩散特征。

从京津冀城市群内以区县为单位的GDP总量分布图上,可以看出区域经济活动的高 度集聚特 征,京、津二市是经济活动的聚集中心(见图3)。从工业产出规模来看,1994年北京是最 大的工业中心,但天津与北京差距不大,工业总产值相当于北京的90%。二市的工业总产值 占了全区域的20%,大大低于GDP的比重40%;而河北省的11个地级市市区工业总产值占到全 区域 的25%,高于其GDP的比重15.6%,说明工业的空间分布相对于GDP来说还是比较均衡的。到20 04年 ,天津的工业总产值超过了北京,成为区域内的第一大工业中心。京津二市的工业总产值占 全区的比重大幅度上升到47.6%;河北11市的比重则下降到19.3%;京津加河北11市占全区域 的比重则由45%上升到67%;十年间区域内的工业空间分布出现了重大的变化,双中心极化过 程非常明显。用各行政单位工业

总产值占全区域比重计算的变异系数,1994年为2.1,到200 4年上升为4.3(京津冀城镇群规划课题组,京津冀城镇群规划子课题:区域产业功能体系和 空间协同发展研究),也证明了空间格局发生了很大变化,集聚程度大幅度 上升(见图4)。

综合以上经济产出的分析,京津冀城市群经济活动的基本格局是 双中心集聚,京津的经 济地位在区域占有突出的优势。工业生产格局持续由多中心相对均衡向双中心高度集 聚转变 。鉴于京津冀城市群乃至整个中国仍处于工业化的发展进程中,若工业的高度集聚持续下去 ,经济总量的分散化趋势将被扭转,区域内的两极分化必然加剧。

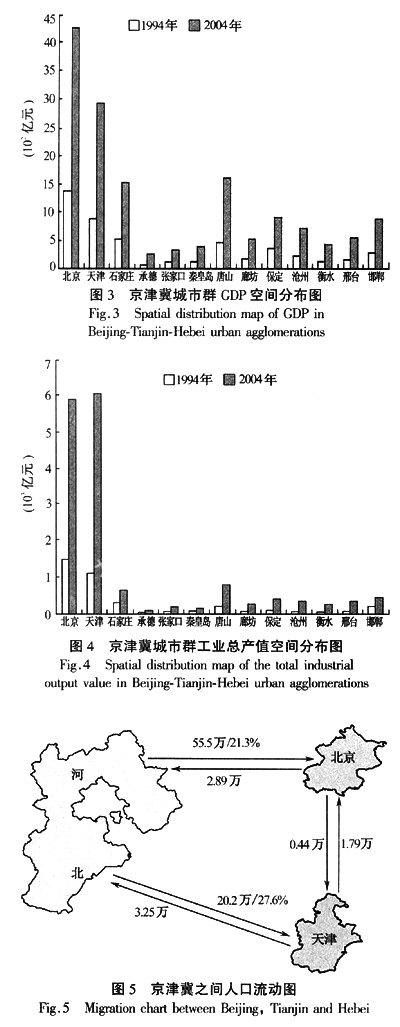

2.2 京津冀的人口聚集:河北是京津两市流动人口的重要来源地 在京津冀都市圈流动人口中,都市圈内部之间的流动具有重要意义,具体表现为河北是京津 两市流动人口的重要来源地。2000年河北省流入北京55.5万人,占北京流动人口的21.3%, 流入天津20.2万人,占天津流动人口的27.6%(见图5)。

表1进一步显示出1987-2000年主要年份京津冀3省市迁入的前3个主要来源地和迁出 的前3个目的地的变化。

由表中可以看出,京津冀相互之间人口流动特点:

第一,河北是北京天津长期以来流动人口第一来源地,在京津流动人口中比重绝大部分 时间都在1/5以上。

第二,北京和天津也长期成为河北省流动的第一和第二目的地,河北省流入北京的人口占河 北省跨省流动人口的40%左右,流入天津的人口比例变化较大,也占河北省跨省流出人口的1 0%~20%。

第三,河北省长期是北京天津人口流动的第一目的地。2000年北京市流入河北2.89万人,占 北京人口流出总量的14.9%;天津市流入河北人口3.25万人,占天津流出人口22.8%。

第四,河北省流入人口的第一来源地没有规律性特征,也不具备全国共有的相邻省份是第一 来源地的特点。说明河北比较缺乏经济活力,对最容易吸引的相邻省份人口也缺乏吸引力。

2.3 产业与人口聚集加剧京津冀城市群内的城乡差距

城市群内产业与人口大量向京津集中是城市聚集效应的必然结果。京津作为京津 冀都市圈的 中心城市,在市场选择领域,是京津冀的劳动力就业和民间资本选择的主要空间;然而由于 行政分割,京津向河北的扩散又显得极为有限与不足,在政府管理领域京津也没有起到中心 城市的作用。也就是说京津享受到了作为中心城市的红利,却没有相应地支付作为中心城市 的成本,没有承担起作为中心城市经济责任和社会责任。其结果必然是进一步加剧京津冀都 市圈内京津两个现代化的国际性大都市与贫困落后的河北农村之间差异。

以2005年全国农民人均纯收入3 255元为基准,把京津冀地区的县(市)分成不足全国平均 水 平80%、80%至全国平均之间、全国平均水平以上1.5倍以下和高于全国平均水平1.5倍这4类 (见表2)。我们发现,京津冀地区农民人均纯收入不到全国平均水平的县达57个,全部分 布在河北,占河北县(市)总数的42%,行政区划面积11.24万km2,人口1 986.2 万,分别占京津冀地区总面积和总人口的52%和21.1%。 2005年,河北省农民人均纯收入是3 481.6元,而北京市城镇居民人均可支配收入为17 653 元 ,后者是前者的5.1倍。其中57个农民人均纯收入没有达到全国平均水平的县,农民人 均纯 收入只有2 507元,不足北京市城镇居民可支配收入的15%,不足天津的20%。收入最低的30 个县农民人均纯收入平均只有2 147元,是北京市和天津市城镇居民人均可支配收入的12%和 17%。 若以北京市2005年的城市居民最低生活保障标准300元/月,即3 600元/年作为衡量的尺度,则河北省农民年均收入低于这个保障标准县达68个,行政区划总面积12.1万km2,总人口2 424万 ,分别占京津冀地区总面积和总人口的56%和25.7%,并且其中的赤诚、丰宁、滦平 、承德、兴隆、涿鹿、涞水七县竟直接与北京接壤(见图6)。

京津城市中心区直接与极其落后的农村地区相邻,形成了城市化地区空间上一个巨大的断层 ,这个断层实质上是城乡在基础设施、人力资源和产业结构等方面不能衔接的集中体现。京 津冀都市圈的发展面临这样一个断层,显然不利于产业和人口在空间上的调整和优化组合, 以致影响整个都市圈的健康发展。

京津冀城市群内部人口与产业向京津的聚集,不仅仅加剧了河北的城乡失调,也给京津自身 的发展造成严重的负外部性:

(1)区域中心城市与乡村发展不协调;中心城市国际化、现代化与区域内大量乡村贫困并 存;中心城市高等教育人才相对充裕的供给与乡村地区基础教育供不应求并存;京津留给河 北的问题已经超越了河北解决问题的能力,而周边地区社会问题的积累也同时给京津的和谐 发展带来了威胁;

(2)京津发展的社会成本不断增加:人口管理成本、无序建设的成本、警察成本、犯罪增 长等。2004-2005年北京市的GDP增长11.8%,刑事立案案件增长15%(根据《京统计年鉴200 6》计算得出),北京刑事立案案件的增长远远快于经济的增长。经济增长的一部分被社会管 理成本的增加而抵消。

广泛的社会公平有利于区域凝聚力的形成,有助于维护首都地区的稳定与和谐。而毗邻北京 的数百万农村贫困人口是首都地区稳定发展和构建和谐的巨大障碍,极短的自然距离和巨大 的收入差距是他们进入京津的天然诱惑。但这些贫困人口知识水平偏低,劳动技能较少,难 以适应现代都市较高层次的劳动力需求,而易于将农村的贫困演变为城市的贫困。因此,京 津冀地区巨大的城乡差距以及这种差距的空间特性,已经成为都市圈乃至整个区域竞争力提 升的重大障碍。

在旧有的机制和框架下难以解决京津冀区域性矛盾和区域性的城乡失调问题,必须建立城市 群内跨行政区城乡统筹发展长效机制。

3 结论与建议

城市发展的一般规律表明,随着发展阶段的提升,中心城市将逐步扩张,把外围地区结合进 整个生产体系,形成城市化地区。城市化地区的形成,是城市生产要素由集聚到扩散的自然 过程,也是城乡一体化发展的空间表现形式。

区际趋异论认为市场力量的作用倾向于扩大而不是缩小区域城乡间的发展差距,因此,为了 把这种差距控制在社会可接受的范围内,政府的干预是不可少的。就京津冀城市群而言,中 心城市通过聚集效应享受了作为中心城市的红利,却没有相应地支付作为中心城市的成本, 从而造成了中心城市与周边农村地区的失衡。这种失衡,一方面使周边农村地区发展困难, 另一方面也使中心城市发展带来负外部性。

由于行政分割,旧有的机制和框架下难以解决京津冀区域性矛盾和区域性的城乡失调问题, 必须建立城市群内跨区域城乡统筹发展长效机制。城市群内城乡统筹的核心任务就是打破行 政区划界限,改变传统体制下以各自为政的管理制度,将农村特别是河北省农村发展纳入提 升区域整体竞争力的框架之中。

以建立京津冀跨省市的互动协商机制为前提,京津冀跨区域统筹城乡发展可以实施四步走战 略:①推进新型工业化提升京津冀都市圈非农产业就业机会;②构建以人为本的人口流动管 理机制;③以“三个集中”谋求聚集经济效应;④为广大乡村提供均等化的公共服务。

建立跨区域的城乡统筹机制,发挥京津在河北农村公共产品供给中的积极作用,其本质就是 要建立起京津对河北欠发达地区资金扶持的长效机制。世界其他国家和地区在扶持落后地区 的时候,往往是通过成立一些目标明确的基金,为欠发达地区的各个经济社会发展目标提供 规范的资金支持。借鉴他们的经验,我们建议成立京津冀欠发达区域援助基金来统一管理援 助河北欠发达地区的资金,将京津冀跨区域统筹城乡发展落到实处。

建立跨区域的统筹城乡发展的协调机制,不仅可以帮助河北实现经济起飞与发展,也有利于 京津发展环境的改善与都市圈整体竞争力的提升。由于行政上分省(市)而治,跨区统筹较区 域内城乡统筹面临更多的困难与制度障碍,但只要三方政府积极实施制度创新,主动担负起 相应的职责,加大对农业和农村的扶持力度,京津冀都市圈城乡一体,各城市协调发展的良 好局面就会形成。

(编辑:于 杰)

参考文献(References)

[1]联合国开发计划署.人类发展报告2006[M].北京:中国财经出版社,2006. [ NUDP. Hum a n Development Report 2006 [M] .Beijing: China Financial and Economic Press,200 6.]

[2]王锡桐.城乡统筹与我国农业保险发展[J].经济体制改革,2004,(10):41~43.[ W ang Xitong. Urban瞨ural Integrated Development and Agricultural Insurance in C hina [J]. Reform of Economic System, 2004,(10):41~43.]

[3]党国英.统筹城乡发展要有更积极的城市化政策[J].中国城市经济,2007,(12):9 2~93. [Dang Guoying. Urban瞨ural Integrated Development Should be More Activ e P olicy of Urbanization[J]. China Urban Economy, 2007,(12):92~93.]

[4]汪洋.以城乡统筹发展为主线促进重庆更好更快发展[J].求是, 2007,(13): 13~ 1 5. [Wang Yang. Promotes Chongqing Better and Faster Development by Urban瞨ura l Integrated Development[J].Qiushi, 2007,(13): 13~15.]

[5]吴永生.区域性城乡统筹的空间特征及其形成机制——以江苏省市域城乡为例[J] , 经济地理,2006,(5):810~814.[Wu Yongsheng.A Study On The Regional Spatial Cha racteristics and Forming Mechanism of Planning Overall Cities and Countrysides— A Case Study of City Area in Jiangsu Province [J],Economic Geography,2006,(5): 810~814.]

[6]张泉.城乡统筹下的乡村重构[M],北京:中国建筑工业出版社,2006.[Zhang Quan .The Rural Restructuring in The Process of Urban and Rural Integrated developmen t [M].Beijing:China Architecture & Building Press,2006.]

[7]杨宜勇、张英、顾严.构建城乡统筹的最低生活保障体系[J],中国人口科学,2006 ,(6):36~42.[Yang Yiyong,Zhang Ying,Gu Yan.Integrating the Minimum Living St a ndard Security Systems in Urban and Rural China[J],Chinese Journal of Populati on Science,2006,(6):36~42.]

[8]姚士谋.中国城市群[M].合肥:中国科学技术大学出版社,1992:7~10.[Yao S himo u. The Urban Agglomerations of China[M].Hefei: University of Science and Techn ology of China Press,1992:7~10.]

[9]中国市长协会《中国城市发展报告》编委会.中国城市发展报告(2003-2004)[M].北 京:电子工业出版社,2005.[ China Association of Mayors. China Urban Development R eport(2003-2004)[M].Beijing: Electronics Industry Press,2005.][ZK)]

[10][ZK(#]张建化,洪银兴.都市圈内的城乡一体化[J] .经济学家,2007,(5):98 ~104.[Zha ng Jianhua,Hong Yinxing. Urban and Rural Integration In The Metropolis Circle[J ]. Economists, 2007,(5):98~104.]

[11]叶裕民,李彦军,倪稞. 京津冀都市圈人口流动与跨区域统筹城乡发展[J].中国 人口 科学,2008,(2):57~64.[Ye Yumin,Li Yanjun,Ni Ke,The Migration within Beijing 睺ianjin睭ebei Metropolitan Area and Integrated Development in Urban and RuralAreas[J].Chinese Journal of Population Science,2008,(2):57~64.]

[12]陈家海.中国区域经济政策的转变[M].上海:上海财经大学出版社,2003:8~9 .[ Chen Jiahai.The Regional Econmies Policy Transformation in China[M],Shangha i:Shanghai University of Fimance & Economics Press,2003:8~9.]

[13]Myrdal G. Economic Theory and Under睤eveloped Regions [M]. London:Methuen & Co Ltd, 1957.

[14]Albert O. Hirschman.The Strategy of Economic Development[M].New Haven : Yale University Press,1958.

[15]Francois Perroux. Economic Space: Theory and Applications[J] . Quarterly Journal of Economics. 1950,(2):89~104.

[16]Jeffrey G. Williamson. Regional Inequality and the Process of National De velopment: A Description of the Patterns[J]. Economic Development and CulturalChange,1965,13(7): 1~84.

[17]伍新木,高鑫.区域经济发展“双倒U型假说”——对倒U型理论的完善与发展[J] . 理论月刊,2006,(4):63~66.[Wu xinmu,Gao Xin. Regional economic development“double inverted U-shaped hypothesis”- a perfection and development to inverte d U theory [J], Theory Monthly, 2006,(4):63~66.]