宗法社会与市民社会的比较

2007-12-29胡健董春诗

人文杂志 2007年3期

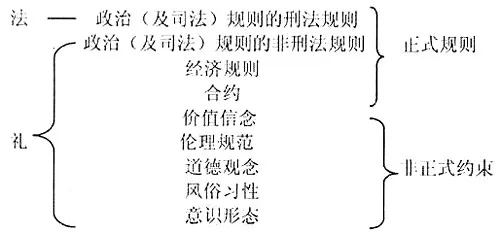

内容提要 与西方市民社会的制度结构不同,中国宗法社会的制度结构是礼法并举。礼制规范不但包括了市民社会非正式约束中的意识形态、伦理道德、文化传承、价值观念、风俗习性等因素,而且还涵盖了市民社会正式规则中的全部经济规则、合约和大部分政治规则的内容。而宗法社会的法只涉及市民社会正式规则中政治规则的刑法合约,是对礼必要的补充。

关键词 礼 法 制度 宗法社会 市民社会

〔中图分类号〕D033〔文献标识码〕A〔文章编号〕0447-662X(2007)03-0170-05

一、引言

回顾百年来中国社会的制度变迁特别是近二十年来当代中国社会制度转型的过程,可以发现,这种制度变迁过程从主流趋向上看表现为对西方市民社会典章制度的模仿和移植。这种嵌入式的制度变迁逻辑尽管在实践上对于推动中国社会的制度创新起到了局部的作用,但由于制度变迁仅仅停留在诺思框架中正式规则层面上的制度引进,忽视了中国传统宗法社会和西方市民社会制度变迁轨迹的差异以及这一差异对中国社会制度安排选择的约束,割裂了制度变迁中正式规则和非正式规则的内在联系,从而最终导致外来制度的水土不服,不能实现预期的制度创新效率。与制度变迁的模仿性相适应,近二十年来国内的制度经济学研究,除了少量的局部创新外,也从总体上表现对西方制度经济学理论的简单移植。因此,对百年来中国社会制度变革的实践以及国内的制度经济学研究进行总结和反思,对于推动当代中国社会的制度创新和制度经济学研究具有重要的理论探究和实践指导价值。

当代中国社会就其历史积淀而言,是古代宗法社会延续的产物。从制度结构上看,宗法社会的基本制度元素由礼制和法制两大部分构成,并以礼制为其核心构件。从制度内涵上看,礼不仅包括了诺思意义上的非正式制度部分,还涵盖了正式制度的大部分内容。(注:胡健、董春诗:《宗法社会的制度结构与制度演进——中国社会制度传承解析》,黄少安主编:《制度经济学研究》第七辑,经济科学出版社,2005年。)因此,与欧洲市民社会的制度演进路径不同,中国宗法社会的制度演进有其独特的内在逻辑。本文的目的是从宗法社会与市民社会比较的视角,从理论上阐述中国宗法社会与西方市民社会制度结构与内涵的差异,并在此基础上阐释当代中国社会制度变迁的路径依赖。

引言之后,本文将从四个部分展开论述。首先,分析市民社会的制度结构,同时对诺思制度结构理论的适用条件进行讨论,随后,结合宗法社会的基本属性,阐释宗法社会礼法并举的制度结构,再次,通过与市民社会的比较,对宗法社会礼与法的制度内涵进行解释,在结语部分,本文将重新回到理论问题,并作简短的结论。

二、市民社会的制度存在状态:兼论诺思制度结

构理论的适用条件关于市民社会的制度内涵及其变迁,最典型描述源于诺思的制度结构理论。诺思认为,制度通过提供一系列规则界定人们的选择空间,约束人们之间的相互关系,从而减少环境中的不确定性和交易费用。制度作为社会博弈的规则由社会认同的非正式约束、国家规定的正式规则及其实施机制所组成。非正式约束来源于社会所流传下来的信息以及我们称之为文化的部分遗产,主要包括价值信念、伦理规范、道德观念、风俗习性、意识形态等因素,其中意识形态处于核心地位。正式规则包括政治(及司法)规则、经济规则和合约,这些规则从宪法到成文法与普通法,再到明确的细则,最终到确定制约的单个合约,共同约束着人们的行为。

抛开非正式约束中的文化差异不说,仅就正式规则的结构和内涵而论,诺思的制度结构理论比较真实地反映了西方市民社会的制度存在状态。市民社会是与中国传统宗法社会完全不同的一种社会形态。中国宗法社会以身份社会和礼治社会为其显著特征。一方面,人们的经济和政治权利是与身份挂钩的,人们获得了某种身份也就意味着获得了与此身份相适应的种种权利。另一方面,在这种社会中,人们又通过礼来调节其社会成员由于身份不同而形成的等级关系。而市民社会实现了“从身份到契约”(注:〔英〕梅因:《古代法》,沈景一译,商务印书馆,1996年,第97页。)的转变,市民社会中人与人之间经济关系的协调和规范以及经济与政治权利的保障主要是通过契约关系和法律关系实现的。契约的本质是人们在自由交易中基于平等地位而建立的一种权利义务关系,人们一旦确立了契约关系,则不仅表明其权利将受到尊重,还意味着他将承担相应的义务,这时契约上升为法律。显然,这种契约关系和法律关系反映在制度层面上就构成了诺思框架中正式规则的基本内容。因此,从某种意义上讲,诺思的制度结构理论与其说是对制度存在状态一般性的描述,倒不如说是对西方市民社会制度变迁和演进规律的总结。

2007年第3期宗法社会与市民社会的比较诺思的制度结构理论植根于西方市民社会的土壤,它是西方商业文明的产物,然而,中国经济学家在运用上述制度分析工具观察和解剖中国社会制度变革时,却大都忽略了这些理论的适用条件。他们在研究中很难摆脱在新制度经济学训练中所形成的思维框架,过多地强调这些理论本身的普适性而忽略了东西方社会属性的巨大差异,总是把对市民社会的制度存在状态的印象投影到本国的制度结构分析中,因而也就理所当然地给中国社会的制度结构划分贴上了正式规则和非正式约束的标签。

中国制度经济学研究中,这种嵌入式的制度学习和模仿显然过于简单化而失之偏颇,对于中国正在进行的大规模的制度变革和制度创新现象难以作出准确的解释。中国宗法社会的基本属性从根本上是有别于西方市民社会的,因此,中国经济学家在制度经济学研究中,应立足于中国传统宗法社会的土壤,在运用西方制度变迁理论解剖中国社会制度变迁时,应当充分注意这些理论的适用条件。实际上,对当代中国社会的制度创新问题的研究,只有正视西方市民社会与中国宗法社会属性的差异,并充分估计这种差异对中国社会制度演进轨迹的影响,才能准确找到中国社会制度变革的切入点,并进而准确预测未来中国社会制度变迁的方向。

三、宗法社会的制度结构

中国早在西周时期就进入了典型意义上的宗法社会,其基本制度结构是礼法并举。礼不但包括成文的行为规范,还包括大量不成文的习俗、习惯和惯例。法是由国家制定并推行的行为规范,体现着国家的意志和要求。礼和法的目标和功能是维护和规范宗法社会“三纲五常”的权力结构和伦理秩序。

宗法社会礼法并举的制度结构是由宗法社会的基本属性决定的。如果说市民社会的基本单位是摆脱了家庭和宗族依附的具有独立民事权利的个人,宗法社会的基本单位则是以血缘关系为纽带结合而成的宗族。更为重要的是,在这一属性的规定下,宗法社会的基本结构又进一步可演绎为双层结构。从基础层面上看,宗法社会表现为宗族社会。《尔雅•释亲》曰:“父之党为宗族”。宗族指同姓、同祖的男系血缘团体,即族人联合体。基层宗族社会中人们的主要社会关系是血缘关系和宗族聚居而形成的地缘关系,宗族社会大多采取聚族而居的方式,少则数十、数百家、多则数千家,形成一个相对独立的社区。在这个社区内,人们彼此熟悉,交往频繁。因此基层宗族社会是一个“没有陌生人的社会”(注:②③④⑤⑥⑦⑧⑨费孝通:《乡土中国生育制度》,北京大学出版社,1998年,第9、10、11、10、10、10、10、52、52、51页。)。而从国家层面上分析,宗法社会则是由若干相对独立的宗族组成的宗族联合体,由于自然经济生产方式的特点,在这个联合体中,宗族与宗族之间几乎没有经济交往,与基层宗族社会的特点相反,国家层面上的宗法社会恰恰体现为陌生人的社会。宗法社会礼法并举的制度结构正内生于这一社会的双层结构。

宗法社会的礼是在基层宗族社会长期的社会交往过程中“习”②出来的制度。在基层宗族社会这个没有陌生人的社会中,人们“从熟悉中得到信任”③,这种信任“并不是对契约的重视,而是发生于对一种行为的规矩熟悉到不假思索时的可靠性”④。在缺少变动、安土重迁、不分秦汉、代代如是的基层宗族社会,这一信任经过长期的积累和沉淀就形成了礼。人们遵守这个礼符合自己的长期利益。

礼是习出来的,在基层宗族社会内部又是自动实施的制度。“礼是社会公认合适的行为规范”⑤。然而仅就行为规范这一点来说,礼与法无异。二者的不同在于,法律要靠国家权力来推行,而“维持礼这种规范的是传统”⑥,“传统是社会所累积的经验”⑦,通过教和学而代代相传。作为所谓“合式的路子”⑧的礼是“经教化过程而成为主动性的服膺于传统的习惯”,人们服从礼是因为“从教化中养成了个人的敬畏之感,使人服膺;人服礼是主动的”⑨。孔子很重视礼的自动实施性,他说:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归任焉。为仁由己,而由人乎哉?”《论语•颜渊》就是说,礼的遵守要强调修身,提倡克己。当然,中国古代先哲及现代学者这种从仁、传统等角度来分析人们遵守礼的动机,尽管忽视了人们遵守礼是基于利益的考虑,但却在一定程度上说明了礼的自动实施特点。

礼反映了基层宗族社会这一特定的熟人社会的制度特征。相反,当我们的分析视线从基层宗族内部转移到国家层面上的陌生人的社会,源于熟悉的信任将不复存在,信任的缺失使礼的效力无法保证,非礼终将战胜礼,孔子所担心的礼崩乐坏、天下无道的局面就出现了。国家层面上的非礼是一种无序的状态,《诗经》将之形容为“高岸为谷,深谷为陵”,17世纪欧洲哲学家霍布斯进一步设想了一种以战争为特征的“自然状态”来描述与此相类似的情况(注:〔英〕霍布斯:《利维坦》,犁思复等译,商务印书馆,1985年,第37页。)。无庸讳言,这时人们只有在外在力量的控制下合作,才可能成功地应付由于非礼所导致的冲突和无序,这样便产生了对法的要求。因此宗法社会的法,源自人们对国家层面上合作秩序的诉求而由国家强制推行的行为规范,与基层宗族内自发形成的礼的特性是完全不同的。

分析表明,宗法社会的礼与法实际上体现了两种不同的社会情形。礼是基层宗族熟悉社会中的信任与服膺于传统的习惯的升华,法是对国家层面上非礼状态的一种制度回应,是对宗法社会的完善和超越,二者分工明确,各司其职,且相互补充,形成了宗法社会礼法并举的制度结构。

必须指出的是,宗法社会的礼法并举的制度结构是完全内生于宗法社会的,不能简单地将之与市民社会的非正式约束和正式规则的制度结构相等同。礼不等于市民社会的非正式约束,法也不等于市民社会正式规则。礼和法分别反映了宗法社会两个层面上的行为约束规范,体现着不同的目标和功能。与此不同的是,市民社会的非正式约束和正式规则,是对同一层面上制度因素不同存在状态的描述,二者的区别在于是否得到了国家的认可,所谓正式规则不过是非正式约束的官方追认而已,它们的精神与内核是一致的。换句话说,宗法社会的礼与法代表着两种不同的制度形态,而市民社会的非正式约束和正式规则是同一制度形态不同的表现。

四、宗法社会的制度内涵

宗法社会的礼和法在千百年的历史演进中,按照各自的逻辑独立发展又相互交融,制度内涵已突破了其原生状态,发生了很大的变化。礼在儒家仁政思想的影响下,经过先秦、汉唐、宋明大致三个阶段的发展,已渗透到宗法社会从经济、政治到意识形态的方方面面,它不但是基层宗族内部人们遵守的行为规范,而且礼的精神还上升为宗法国家“修身齐家治国平天下”的总的指导思想。而法的作用区域仅是制裁国家层面上的非礼行为,其内涵被大大压缩了。

为了进一步说明这个问题,我们不妨将之与市民社会作一下比较(如下图):

显然,上面宗法社会和市民社会制度结构的生动对比,使我们可以更加直观地认识到礼和法各自的制度内涵。基层宗族社会的礼制规范不但包括了市民社会非正式约束中的意识形态、伦理道德、文化传承、价值观念、风俗习性等因素,而且还涵盖了市民社会正式规则中的全部经济规则、合约和大部分政治规则的内容。而宗法社会的法只涉及市民社会正式规则中政治规则的刑法合约,是对礼必要的补充。

(一)宗法社会礼的制度内涵

虽然不成文礼作为礼的精神是影响和约束人们行为最持久、最内在的力量,但礼丰富的制度内涵最直观的表现,是宋明时期大量出现的家法族规等历史文献。这些成文的家法族规的出现不但强化了不成文的礼作为礼的精神对人们行为教化和引导,而且其强制性约束的特点又进一步表明礼就是基层宗族社会的“法”。据资料估计,目前存世的各种家法族规约有三至四万种,比较著名的有《江州陈氏义门家法》、《浦江郑氏义门规范》、《长沙檀山陈氏族谱》所附族约、明初曹端的《家规辑要》等。这些家法族规所涉及面广,基层宗族成员的行为,从衣食住行、婚丧嫁娶到财产分配,小到修身大到齐家,均由这些礼制规范来约束。根据现有的相关资料分析,家法族规所规范的行为和事务可以大致分为家事、族事和其它相关事务三方面内容。其中,家事包括孝悌、职业、修身、门户、上下、婚姻、立继、丧葬八方面的规定,族事包括机构、宗祠、族产、族谱、族墓、族学、尊卑、族谊八方面的事务,家法族规中涉及的其它事务主要包括和睦相邻、规避词讼、捍卫宗族等方面。②费成康:《中国的家法族规》,社会社会科学出版社,1998年。显然,宗法社会的礼涵盖了政治、经济、宗教、教育、生产、生活的各个方面,是一个比市民社会的非正式约束内容更加丰富、更加宽泛的概念。

成文的家法族规的出现,不但使礼的约束和存在状态显性化,还表明了其强制性特点,从这个意义上说,礼又具备了法的特征。根据现有家法族规的规定,宗族社会的家法族规不但设定了严密的以族长或老人为首的监督和执罚机构,还规定了极其繁杂的惩罚方式。在对族人违规行为的处罚中,最严厉的当属生命刑,少数宗族的家法族规甚至规定了自尽、勒毙、打死、溺毙、活埋等剥夺过失者生命权利的极刑。②可见,礼作为宗族社会中人们所遵守的行为准则,承担了法的主要职能。从这个角度讲,宗法社会的礼在基层宗族社会的功能与市民社会正式规则中经济规则和合约的功能是相似的。宗法社会中的民事关系是靠礼制约束的。就民事关系的处理而言,礼就是宗法社会的民法法系。

(二)宗法社会法的制度内涵

基层宗族社会礼就是“法”,而国家层面上的法只能发挥刑或律的功能。与礼丰富的内涵相反,宗法社会法的制度内涵萎缩了。由于宗法社会的法的制度内涵是由宗法国家的特征和类型决定的,在分析宗法社会法的制度内涵之前,对宗法国家的性质进行一些讨论是必要的。

宗法社会条件下宗法国家的性质和类型是怎样的?根据霍布斯的观点,国家层面上的战争和冲突状态要求一个中央集权的君主专制国家与之对应,即所谓“利维坦”〔英〕霍布斯:《利维坦》,犁思复等译,商务印书馆,1985年,第92页。。在霍布斯看来,这个专制国家的目的是维护国家层面上的合作秩序,因此其权力必须是绝对的。显然,霍布斯的国家学说描述了霍布斯自然状态下国家兴起的理由与其权力分布,虽然能够部分地解释中国古代宗法国家的特征,但它毕竟是欧洲市民社会商品经济不发达情况下国家兴起的一般情形,而宗法社会基层宗族礼治秩序的特征决定了宗法国家的兴起将走向有别于“利维坦”式国家类型的路径选择。勿庸置疑,宗法社会国家层面上的霍布斯自然状态将导致宗法国家的中央集权和专制特征,但由于基层宗族社会自发形成的礼制,已经解决了宗族社会内部包括经济关系在内的几乎所有社会关系的冲突和协调,宗法国家权力的触角则不必延伸到基层宗族组织内部。与霍布斯式“利维坦”的权力的绝对集中和专制不同,宗法国家将相当大的一部分的国家权力保留在基层宗族组织中,由此形成了宗法国家的权力分布状态,即国家层面上的集权和基层的分权同时并存。在古代中国,政府设置止于州县,而州县以下的社会秩序由宗族组织来维护,就说明了这一特征。

宗法国家的权力分布状态决定着法的作用区域只能在国家层面上,其职责是制裁国家层面上的非礼行为,以摆脱冲突和无序状态。由于基层宗族内的合作秩序主要是由礼而不是由法维持的,因此在基层宗族社会中,法不必越俎代庖,做不属于自己份内的事。因此,比照诺思的制度框架,宗法社会的法只涉及到市民社会正式规则中政治合作的刑法规则内容。从文献记载看,《法经》强调“王者之政莫急于盗贼”,韩非主张“以刑去刑”,唐代法律开宗明义地指出,“五刑之中,十恶尤切”,主张十恶重罚张晋藩等:《中国法制史》,法律出版社1995年。,这些都反映了中国古代宗法社会法的刑罚特点。

五、结语

中国近代以来的现代化进程是在社会进化论的理论背景之下进行的。这种理论假定传统与现代截然不同,相信前者必然为后者所取代,它力图让人们相信,人类社会在不断的进步当中获得发展,新社会取代旧社会、现代取代传统,体现了历史的发展规律,是人类进步的必然结果。近代以来中国社会的制度变迁的实践和当代中国的制度经济学研究就隐含了这样的理论逻辑:一方面将对西方市民社会的“先进”制度的学习和移植看作中国制度创新的唯一内容,中国近代以来的制度变迁,无论是改良,还是革命,无论是建国后计划经济体制的设计,还是20世纪80年代以来进行的以市场化为导向的经济体制改革,莫不如此;另一方面,在制度经济学研究中,忽视经济学理论的适用条件,无条件地将产生于市民社会的制度经济学理论视为正统,并以此为样板规划中国未来制度创新的可行性路径。这两种倾向都割裂了传统与现代的联系,忽略了当代制度创新对古代宗法社会制度演进的路径依赖。

近代以来中国嵌入式的制度变迁,在对西方先进制度的模仿和移植过程中,由于没有考虑到与中国以礼为主要内容的非正式制度的融合,形成了制度变迁中特殊的正式规则和非正式规则相脱节的“两张皮”格局,从而大大增加了制度运行的成本,如正式制度变迁过程中的非正式制度约束的缺失使正式制度成为一纸空文,当今,道德沦丧,信用危机,以及大量的法律判决得不到执行张维迎:《法律制度的信誉基础》,《经济研究》2002年第1期。,就表明了中国制度变迁中的高昂成本。哈耶克认为,制度是自发形成的,它既不是设计的结果,也不是发明的结果,而是产生于诸多并未明确意识到其所作所为会有如此结果的人的各自行动。在制度创新中,“我们还必须始终在这个给定的整体中进行工作,旨在点滴建设,而不是全盘的建构,并在发展的每一个阶段中都运用既有的历史材料,一步一步地改进细节,而不是力图重新建设这个整体。”HayekF.