运用现代信息技术提高教学质效

2007-12-29余若海

中国教师 2007年5期

以计算机为核心的信息技术客观上为教育的发展和变革提供了强大的资源、工具和动力,为教育的突破和创新提供了无限的可能。校园网遍及各地,各种软硬件层出不穷。但是,我们需要深思的是,技术繁华的背后,学校的教育教学是否真正发生了预期的变革?在南山附校,目前,随着课改的逐步深化,“质效”的概念日渐突显出来,与大家熟知的“质量”一词相比,质效更强调单位时间内的质量效益。提高教学质效,不仅是新课程获得持续健康发展的现实需要,更是新课程较之传统课程更具生命活力的根本标志。围绕这一核心任务,信息技术到底应该扮演怎样的角色、发挥怎样的功能才能不辱使命,对提高教学质效做出最大的贡献?

走过几年摸索的路程,我们对信息技术的理解已经不仅仅是将其作为一种辅助教师教学的技术手段,而是更加侧重在课程改革的大背景下,将信息技术作为实现教师教学方式、学生学习方式根本变革的资源背景和重要载体,充分运用现代信息技术手段去推动课堂教学的整体改革,提高教学质效。因此,我们在大量案例设计、教学实施和教学反思的基础上,构建了将信息技术作为媒体层面、工具层面和学习资源层面的融合各个学科、各种课型的三阶段三层面教学模式,形成了我校将信息技术应用于课堂教学的总体策略。

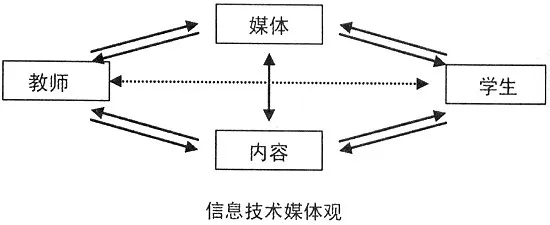

一、信息技术在媒体层面上的运用

这是基于“辅助”的理念,将信息技术作为教学的辅助手段即课件来帮助教师解决教学中的问题。在这个层面上,信息技术扮演的是媒体角色,发挥的是媒体功能,体现的是媒体特征。我用简单的图示来表明它在教学中的运用。

在运用信息技术的最初阶段里,我们将信息技术用于课堂教学的主要表现形式就是将其作为演示工具,来创设鲜活多样的教学情境、解决教学过程中的疑难点、组织课堂教学等等。

[案例1]白智敏老师在执教《我爱我家》时,充分挖掘师生自身家庭生活的体验和感悟,师生共同用多媒体镜头去记录、编辑和再现家庭生活中的精彩场面,传达家庭生活的各种感悟和新的认知。

科学课运用多媒体技术,演示分子的排列组合,演示生态系统的发育、演化和动态平衡,并将自然界中的水循环、天体运动的规律、光的传播和成像等都制成了视频。

几年来,我校广大教师已经形成了应用课件辅助教学的意识,尽管它与传统的教学挂图、模型、标本等并无本质的区别,但它能够生动形象地演绎、观照教材文本,化抽象为具体、化复杂为简单、化静态为动态、化无形为有形,降低了学生的学习难度,缩短了学生的认知过程,大大加快了课堂节奏。

这种在媒体层面上的课件运用是信息技术与学科整合的最低层次,目前,大多数中小学老师仍采用这种方式。当然,此时的信息技术仍然掌握在教师手中,是以教师为主体的课堂运用,并不引起真正意义上的教师教学方式、学生学习方式的改变。但这种模式的运用显然改进了教师的教学手段,唤起了学生的学习热情,对系统知识体系的传授,具有比较好的效果。因而,它是不容被忽视的,在未来相当长的一段时间里,它不仅存在而且仍将继续发挥它在课堂教学中无可替代的重要作用。

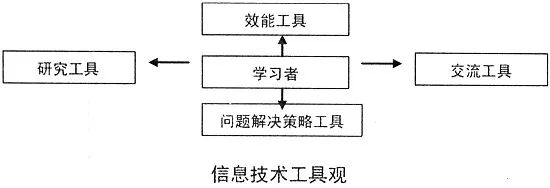

二、信息技术在工具层面上的运用

这是基于“整合”的理念,将信息技术像显微镜、望远镜等其他所有可能获得的教学工具一样作为教学的有机组成部分,它扮演的是学习、研究工具的角色,发挥着新型探索工具的作用。我仍以一个简单的图示来表明它在教学中的运用:

各学科在将信息技术作为教学工具使用时,也创设了适合自身学科特点的一系列不同的运用。

我校在2002年,经过周密的酝酿和部署,花费相当的投资开始建立数字化实验室,全套引进并安装美国Vernier科学实验系统的Logger软件。4年来,经过不断的调整和建设,数字化实验室日趋完善,无论是在高中的研究性学习还是初中的科学教育、综合实践活动中,都发挥了积极的作用。

[案例2]我校学生利用MG-BTA型磁场传感器自主开展的小课题研究《学校计算机房电磁辐射的测量与研究》,通过精确地定量测试学校机房电脑产生的电磁辐射剂量来探讨如何实现机房计算机最合理的空间配置以及人机之间的最佳位置,从而,在现有的条件下,将计算机对人体产生的辐射伤害降低到最小。该课题得到了相关权威专家的高度赞赏,在第20届广东省青少年科技创新大赛中荣获一等奖,并获组委会颁发的中鸣数码科技大奖。

实践证明,数字化实验室在我校的建成并使用,有力地支持了学生的深度学习,促进了学生高水平的思维,潜移默化地培养了学生进行科学探索的能力。

与此同时,信息技术在作为学生学习工具时,也对提高教学质效发挥了积极的作用。

[案例3]初中英语一直以来都是我校的劣势学科,每年的中考优秀率也刚刚超过全区的平均水平(全区平均优秀率为25%),远低于我校其他学科的水准。2004年学校引入并使用敏特英语网络学习平台。“敏特记忆引擎”因其运用了心理学、教育学等领域的研究成果,在突破单词记忆难关,有效提高学习效率,缩短学习时间方面取得了极其显著的效果并被相关实验学校反复证明。两年来,我校英语组的老师们将该项成果与他们的课堂教学实际相整合,不仅是验证,更重在探索符合我校学生特点的有效的英语学习模式、路径,帮助学生构建个性化的英语学习策略,大大提高了英语教学质效。在2006年的中考中,我校英语优秀率一跃而至45%,为全校之冠,也为运用信息工具提高教学质效提供了强有力的佐证。目前,我校敏特网络英语学习平台已升级到第二代,已经在小学、初中、高中全面铺开,处于进一步的优化和深入研究之中。

综上所述,这种在工具层面上的技术运用是其与学科整合的较高层次,其重要特征就是引发教学方式的变革:信息技术从教师手中的媒体逐步变成了学生手中的工具,使学生在学习过程中真正成为信息加工的主体和知识意义的主动构建者,而不是外部刺激的被动接受者和知识灌输的对象;教师演变为课堂教学的组织者和指导者。

三、信息技术在环境资源层面上的运用

这是在更高的层次上实现计算机的人工智能化。这时的信息技术已作为构建自主、探究学习环境的重要要素来支持教学,它扮演着学习资源的角色,发挥着创建新型的以学习者为中心的学习生态环境的作用,进而让学生真正获得学习的自由,为他们提供可以自由探索、尝试和创造的条件。

信息技术在这个层面上的运用,在我校主要是伴随着学习交流网站的开发和建设而开始的。随着研究的深入,我们许多老师意识到,网上尽管有大量的资源,却未能根据学习者的实际需求进行合理的选择和组织,从而很难为学习者提供方便、快捷、高效的信息支持;而如果创设一个个针对性、实效性很强的学习网站,上述的难题就迎刃而解了。

[案例4]我校由马兴贵老师牵头,在充分考察、研究和比较同类学科网站的基础上,结合深圳课改环境下学科、学生、课堂的特点和实际,率领一批师生创建了“巅峰E语在线”(www. zwhd.com)语文作文网站,实现了学科资源的积累和再现功能。别具一格的多方位互动和反馈功能,也实现了虚拟课堂对个性化写作和学生人格发展的指导功能,促进了师生、生生间良好的人际沟通和社会交往。

除此类网站之外,我校目前的主要网站还有班级式学习网站、专题式学习网站等等。

信息技术在环境资源层面上的运用代表着信息技术和课程整合未来的发展方向。因为此时各种教学资源、各个教学要素和教学环节,借助网络和媒体,经过整理、组合、互相融合,在整体优化的基础上产生聚集效应,为学习者提供了最理想的教学环境。从而促进以教师为中心的教学结构和教学模式的变革,达到培养学生创新精神和实践能力的目标。

提高教学质量,是基础教育永恒的话题。这一话题之所以在今天再次成为大家思考的焦点,是由于课改的进一步深化所带来的对教学质量的挑战。在课改逐渐步入高原期的时候,我们必须清醒地意识到,有效利用现代信息技术来提高教学质量和效率已不是“空中楼阁”。

(作者单位:广东省深圳北京师范大学南山附属学校)