从“关注问题”到“关注优势”

2007-12-29田国秀

中国教师 2007年5期

近年来,中小学心理健康教育受到普遍关注。我国学校心理教育基本形成的是“问题视角”的工作模式。学生有了问题、班主任对付不了的学生、学习成绩不好的学生、个性独特的学生常被认为有心理问题,推给心理教师,或建议父母带孩子到医院治疗。这些做法已经造成“德育工作的心理学化”、“心理健康教育的医疗化”、“心理教师与学生关系的医患化”等不良后果,导致学生“问题认同”,心甘情愿认为自己有问题,“问题”反而成了逃避责任、回避学习、应付教师的理由。后果是学生自我消弱,自认低能,不思改变,自我放弃,完全背离了心理健康教育的初衷。从“问题视角”向“优势视角”转换,是避免学校心理健康教育走向误区的适当选择。

一、抗逆力是个体成长的积极力量

1970年代中期,儿童精神病学家安东尼(Anthony,1974)在其研究中发现,某些出自父母精神异常家庭的儿童、青少年,并不像早期研究所说的都会出现精神问题或成长障碍,他们仍然保持了健康的情绪和生活适应能力,表现出较高的免疫力和成长胜任力,他称其为“适应良好的儿童(invulnerable child)”。其后Werner(1992)、Rutter(1987)、Patterson(1996)等人的研究也得出了相近的发现,即有些生活在高危(at high risk)环境中的儿童、青少年具有良好的适应性和抗压能力,不但没有被危机和挫折压垮,反而能够自我调整,克服危机,发展良好。这种抵御逆境、抗击压力的能力受到众多研究者的关注,逐渐成为一个相对独立的研究领域,学者们称其为“抗逆力(resilience)”。

抗逆力是一种能力。“抗逆力的核心因素在于复原,即重新回到压力事件之前所具有的适应的、胜任的行为模式的能力。”[1]抗逆力是个体所具有的抗御困境并恢复正常适应的能力,是一种在生命的各个发展阶段能以不同行为表现出的促进并修补健康的能力。

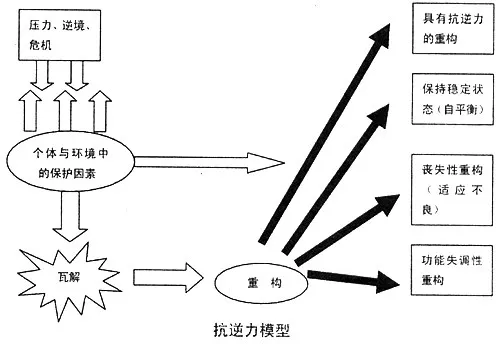

1990年,Richardson及同事通过总结前人的成果和自己的实务研究,提出了“抗逆力模型”(Resiliency Model),用以说明个体如何产生抗逆力,与哪些因素有关,如何影响人的发展,结论如下。

第一,抗逆力是激发的结果。抗逆力是个体与生俱来的一种潜力,人在平安顺利的时候抗逆力得不到激发,以一种潜伏的状态存在。犹如人格中的一种宝藏,没有逆境与压力的刺激,也许永远就沉睡了。当危机、困难袭来的时候,抗逆力被激活,迸发出巨大的力量,帮助个体面对危难,聚集力量,渡过难关。每个人都有抗逆力,也许被唤醒,也许被埋没,逆境与压力是帮助个体唤醒抗逆力,展示潜能的一种外在条件。

第二,保护因素对生命历程具有决定作用。当外在压力、危机袭来时,个体自身和环境中拥有的保护因素会做出自动化反应,与外在压力构成交互作用。如果个体自身或其环境中具有适配的、得力的、恰当的保护因素,直接就可以产生两种能力。一种是自我平衡(homeostasis)能力,保证个体在压力和逆境面前维持舒适,平稳重构(reintegration to comfort zone )。另一种是抗逆力的启动,调整自我,应对压力,重构生命,获得良性发展。如果个体自身缺乏积极的保护因素,其生活环境也不具备有效、良性的保护因素,个体就会遭遇混乱,充满焦虑、纠缠、扭曲、心理瓦解。

第三,功能失调不是逆境的唯一结果。心理扭曲,生命瓦解意味着个体保护因素作用不利,没有抵御和应对压力与逆境的能力,但并不意味着生命的终结,混乱之后的生命仍然需要重构,会出现四种可能:一是功能失调(dysfunctional reintegration),比如酗酒、吸毒、犯罪或自杀企图;二是丧失性重构(reintegration with loss),如自我价值感丧失、低自尊、自卑、自我否定、能力缺失等,这些都是非适应状态的重构,不利于个体走向良性发展;三是平衡性重构(reintegration to comfort zone),个体保持稳定状态,继续拥有安宁舒适的生活;四是抗逆力的重构(reintegration with resiliency),激活生命潜能,积极应对,体现胜任力,战胜逆境,健康成长。

第四,抗逆力是个体与环境的交互作用。环境因素对个体抗逆力的形成至关重要,协助个体形成抗逆力的内在保护因素也是环境作用的产物。抗逆力犹如生命中的一粒种子,正向的、和谐的、健康的生活环境,有利于这粒种子生根、发芽、开花、结果,当个体面对危机与挑战时表现出抗逆力,主动调整,积极应对,渡过难关。负面的、混乱的、恶劣的生活环境,会导致这粒种子过早地夭折、枯死,当个体面对逆境和压力时,束手无策,无计可施,酿成问题。个体面对危机时,是出现功能失调还是非适应反应,是表现为自我平衡状态还是抗逆力状态,取决于个体与环境的交互作用,平稳反应,积极应对,就是抗逆力的表现。

二、抗逆力研究启发学校心理健康教育转换范式

第一是理论范式上,从医学治疗范式转向社会心理范式。早期的学校心理健康教育遵从的是弗洛伊德的精神分析理论,将学生等同于身患心理疾病的病人,采用一套医学治疗流程。诊断成为重点环节,花费大量时间了解学生的成长经历、早年生活、父母关系、家庭状况、重要生活事件等,依据这些得出诊断,实施治疗。当代学校心理健康教育应走出医疗模式,取而代之的是社会心理模式。关注学生的心理潜能与人格特质,充分挖掘学生内在的心理力量。帮助学生优化成长环境,使家庭、学校、社区的各种资源和谐匹配,优势互补,扬长避短。推动学生以正向心理能量与周边资源良性互动,达到适应性、恢复性、抗压性、胜任力等方面的综合发展。

第二是工作理念上,从回避逆境转向面对挑战。以往学校心理健康教育的假设是,心理问题、行为障碍是危机处境引起的,遭遇危机的学生比没有遭遇危机的学生发病率高,逆境生活必然导致发展受阻。基于此,心理健康教育的重点放在了帮助学生避免危机与压力,家长、学校对学生过度保护,严加看管,唯恐出事。导致的结果是因噎废食,校园生活单调,学生感觉乏味,严重阻碍了学生接触现实、经受磨练、坚强成长。重新认识危机与心理问题的关系是当代心理健康教育的鲜明变化。危机一定造成心理问题已经受到学术界的普遍挑战,危机对个体心理能量的激活,对抗逆力的启动得到普遍重视。研究表明,恰恰是压力与逆境唤醒了沉睡状态的抗逆力,推动个体调动内在潜能,挖掘外在资源,灵活组合,积极应对,这是生命意义的更大体现。因此,引导学生分辨逆境,在逆境面前展示力量,通过自己的能力克服危难,更新发展,应当成为我国学校心理健康教育的主流取向。

第三是工作流程上,从线性运作走向生态整合。基于医疗范式的学校心理健康教育,主要的工作流程是线性的:发现问题——诊断确定问题——找寻原因——作出解释或分析——提建议或开处方。整个过程基本是个体的、静态的、平面的。当代心理健康教育在每个环节上都会把学生放到具体的生活时空,注重个体与社会的交互作用,注重内在心理与外在环境的整合。强调学生时刻处于发展状态,任何行为问题都是多因素组合、互动的结果。帮助学生在一个立体、动态、建构的环境中调整心理,开发潜能,弹性应对,主动适应。

第四是工作重点上,从关注问题转向提升力量。以往的心理健康教育把心理疾患、行为问题看成是危机的结果,为了减少疾患或问题,注意力往往专注在问题本身。抗逆力视角的提出使人们意识到,逆境或危机有可能带来问题,也有可能激活生命的潜能,唤醒生命中沉睡的部分,推动生命走向更高的发展。有很多经历过生命创伤或生活磨难的人,展示出的生命力量远远超出了预先的想象,他们将自己的生命带到了相当的高度。当代学校心理健康教育正处于一个高速发展,挑战多发的历史发展阶段,回避压力是不可能的,可能的是帮助青少年发展出应对挑战的能力和技术。

三、“关注优势”:学校心理健康教育的实施与运作

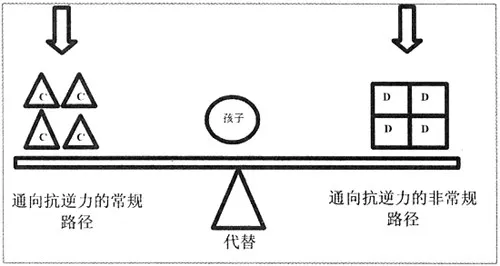

上图表明:孩子的发展犹如一个支点上