集团诉讼抑制集体性虚假陈述

2007-12-20陈楚钟

摘要:从诉讼的成本收益看,共同诉讼、单独诉讼并不能切实维护遭受虚假陈述侵害的投资者的利益,更不能抑制上市公司的集体性虚假陈述。而集团诉讼能抑制证券市场上的集体性虚假陈述,使真实信息披露策略成为上市公司的最优选择。

关键词:集体性虚假陈述; 集团诉讼; 抑制

中图分类号:D9 文献标识码:A 文章编号:1004-0544(2007)11-0094-03

一、 引言

“投资者投资证券市场,并不是他们相信公司的管理人员、经纪人以及投资咨询家,而是相信法律制度会约束这些人不像恶棍一样行事。”[1]尽管我国的有关公司法、证券法以及司法解释等都对投资者保护做了一系列的规定,监管部门也竭力查处证券市场上违规违法行为,但由于信息不对称以及监管资源的有限性等原因,使监管者在塑造一个健康的证券市场方面显得有些力不从心。而我们的投资者向上市公司等提起有关虚假陈述赔偿的诉讼时,却遇到了问题:单独诉讼与共同诉讼会产生一个系统性偏袒,[2]投资者要承受诉讼的不经济性,而上市公司却天然地具有诉讼的规模优势。这个问题如果不解决的话,后果是:相当一部分投资者会因诉讼成本高于诉讼收益而放弃诉讼,部分投资者承受诉讼高成本性,甚至诉讼的结果只是出了口气而已。当然,我们这里有个前提就是股民可以直接提起证券民事诉讼。证券监管机构监管的有限性,投资者自身维权又面临着系统性偏袒的问题,从法律制度层面看,我们还没有完全建构起约束上市公司不像恶棍一样行事的制度。所以,面对个别的欺诈时,那或许是个人问题,但是面对集体性的虚假陈述时,则远不只是虚假陈述者自身的问题。

针对我国现行的证券民事诉讼制度,朱中云等(2004)运用了博弈分析方法,认为在共同诉讼下作为散户的投资者会因诉讼的成本大于收益而不会起诉侵权的上市公司,认为在机构投资者在诉讼收益大于成本的情况下,会提起诉讼,因而主张通过大力发展机构投资者来抑制上市公司的欺诈行为。[3]而朱羿锟(琨)与陈楚钟(2005)则依据投资者有关诉讼成本收益分析提出了中国的证券民事诉讼制度也存在系统性偏袒观点,并采用博弈分析的方法论证了集团诉讼能够解决因单独诉讼与共同诉讼所引起的系统性偏袒,因为集团诉讼能轻松地让上市公司面临有可能破产的巨额赔偿诉讼,这约束了上市公司像恶棍一样行事的行为,使其不得不倾向于选择真实的信息披露策略。[2]本文继续围绕着集团诉讼是否能够抑制上市公司的集体性虚假陈述、是否能够激励上市公司自觉选择真实的信息披露策略展开论述。

二、 上市公司虚假陈述的博弈分析

为了便于分析,可以简化和抽象化上市公司的决策机制;只有两种策略选择:真实披露与虚假陈述。假设只存在两家上市公司;公司处于对称状态(指规模大小一样,披露的成本一样等这样的状态)时的情况。我们用Z表示真实陈述,X表示虚假陈述,这样,在没考虑其他的情况下,公司信息披露的博弈如下:

图1上市公司的囚徒困境[4](p1963)

如图1所示:如果公司甲进行真实披露,而公司乙进行虚假陈述,例如夸大其业绩,那么,公司乙将可以从其股价的上升以及吸收了本应由公司甲吸纳的增量资金、获得银行本要贷给甲的优惠贷款等而获取100万的收益。而甲公司由于真实披露了公司的情况,如发生经营亏损,股票市场上处于竞争劣势,股民不购买其股票、债务人要求提供严格的担保或提前清偿债务等成本而仅获取0。如果公司乙进行真实披露,而公司甲进行虚假陈述,那么情况则相反。如果两家公司都进行了真实披露,那么两者处于均势的竞争地位,都获取了50万的收益。如果他们都进行了虚假陈述,那么,部分股民对股票市场失去了信心与厌恶,逐渐减少资金投入,银行也逐渐不愿提供没有100%担保的贷款,结果,两者失去了本应获得了收益,但还是获得了30万的收益。

从上面分析得出,在甲上市公司采取真实披露的策略下,乙公司采取虚假陈述是最佳的策略;甲公司采取虚假陈述的策略下,乙公司的最佳策略也是虚假陈述;反之亦然。在这个囚徒困境中,单独的真实披露将会使虚假陈述的公司处于竞争优势,因而,上市公司都会选择虚假陈述的策略;同时,由于虚假陈述的策略是对对方所选择的策略的最优反应,所以,上市公司的这种选择形成了一个纳什均衡。[5]但是,这个均衡是次优的,因为它牺牲了本可获得的40万的收益。如果甲与乙能够在策略选择前允许进行充分的沟通并达成一致的协议、对方都能及时知悉将要执行真实披露策略、其所处的社会有健全的信用体系以及害怕在采取了虚假陈述策略后在接下来的博弈中遭到报复的话,[4](p1964-1965)那么他们将都会选择真实披露的策略,形成一个最优的均衡,都获得了50万的收益。如果没有的话,那么他们会集体性选择虚假陈述。

三、 不同诉讼方式下的当事人成本收益比较

假设上市公司进行了虚假陈述,结果,引起了该公司股票的小幅度变动,因欺诈而上当的投资者所持的股票每股遭受了1元的损失。现在假设有100个投资者,每个都遭受了1万元的损失,提起诉讼的成本为10万元(含律师费、车旅费、误工费)。在不同的诉讼方式下,诉讼当事人的成本收益也随之不同,这种不同正好影响了当事人的诉讼选择。

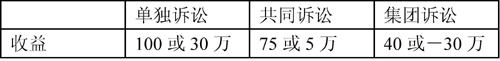

首先,在单独诉讼下,每个投资者都各自为战,为维护自身的权益,都必须付出10万元的成本,收益最大为1万元,面对如此不对称的成本收益,相信几乎没有投资者会起诉虚假陈述的上市公司,从投资者整体讲,其起诉成本为1000万,胜诉的收益为100万。有名的證券律师也不会为了中小投资者1万的损失而花费大量的时间与精力去与上市公司的律师较量,[6]结果,上市公司通过虚假陈述而获得比真实披露下相对优势的收益,如表2中的100万(只有甲或乙进行虚假陈述)或30万(甲乙都进行了虚假陈述)。

其次,在共同诉讼下,投资者可以形成一定规模的诉讼联盟,这个联盟的形成的最低人数表面上看为10人,其实是20人,因为还要考虑一个胜诉率,在诉讼双方势均力敌的情况下,诉讼就像掷硬币一样,胜诉与败诉的可能都为50%。而这个诉讼联盟的人数越多,投资者个人所分摊的诉讼成本就越低,对投资者就越有利,而对上市公司来讲就越不利,因为其所面临的赔偿期望值提高了,如果只是一个共同诉讼,那么诉讼成本只是10万,如果有两个,就是20万,当然,收益是与参与诉讼的人数成正比例关系的。所以在本文的假设中,共同诉讼下投资者的诉讼成本为10~50万,胜诉时的收益为20~100万。

现在再假设总有30个投资者会针对虚假陈述组成共同诉讼的话,此时,上市公司进行虚假陈述的期望收益应该变为100-50%×30-10=75万(只有甲或乙进行虚假陈述)或者30-50%×30-10=5万(甲乙都进行了虚假陈述)。但是,图1的分析告诉我们,上市公司在没有沟通的情况下,都会选择虚假陈述,结果,在共同诉讼下,上市公司的虚假陈述的期望收益只能为5万。当然选择真实披露不用面临共同诉讼,但是其收益只能为0。另外一旦上市公司败诉,除了要承担赔偿外,其还将因失去信誉而面临合作伙伴要求提供担保、银行等债权人提前收回款项等不利局面。相比之下,一定程度上,共同诉讼确实能解决投资者因诉讼成本的原因而放弃诉讼的问题,也让投资者分摊了部分诉讼成本,这对保护投资者是很有利的。但是,相对于集团诉讼来讲,其诉讼成本还是很高的,而且还是会有部分投资者没有参加登记从而错过诉讼,而让其另起诉讼,往往又面临着诉讼成本高于诉讼收益的尴尬境地。

而在集团诉讼下,只要不被明确的排除出诉讼之外,投资者都被默认为诉讼当事人,只要胜诉,所有的合格投资者都能获得赔偿,而共同诉讼下,只有登记者才为诉讼当事人,[7]如果没登记的投资者,那他就不能享受胜诉所带来的利益;结果是,集团诉讼下,只要有一个合格的投资者就可以针对上市公司的虚假陈述提起集团诉讼,上市公司面对的将是全体投资者的诉讼,一旦败诉,其要承担的民事责任将是巨大的。另外,在集团诉讼下,诉讼代理费是可以从胜诉后的获赔金额中支付,败诉则免交,其结果是很大程度上降低了投资者的诉讼成本,从而也不存在投资者会因为高的诉讼成本而放弃诉讼这种事情;律师是按比例从赔偿额中获得律师费,[8]因而,在高额的律师费面前,律师也会积极地寻找这样的机会并劝说投资者尽快起诉。

此时,投资者所分摊的诉讼成本为0或0.1万,而不是共同诉讼下0或0.1~0.5万,很明显,单从诉讼成本上来讲,集团诉讼更有利于投资者提起诉讼。集团诉讼下,每个投资者只要发现上市公司有虚假陈述,就可以提起集团诉讼,而共同诉讼下,只有聚集了20个以上的投资者,才有可能提起诉讼。相对于共同诉讼而言,只要投资者胜诉,那么上市公司就要承担比在共同诉讼下要重的赔偿责任,自然,上市公司进行虚假陈述的收益就要低于在共同诉讼下的收益了,甚至是要面临破产的危险。哪种诉讼更有利于投资者监督上市公司的信息披露质量,一目了然。此时,上市公司进行虚假陈述的期望收益应该是100-50%×100-10=40万(只有甲或乙进行虚假陈述)或者30-50%×100-10=-30万(甲乙都进行了虚假陈述)。

通过上文的分析与假设,我们可以先得出投资者在各种诉讼下胜诉的成本收益表1。另外,对上市公司特殊的虚假陈述收益进行比较,见表2。

表1:投资者胜诉时的成本收益比较

表2: 上市公司虚假陈述的收益

由表1显然可以看出,在本文的数据假设下,单独诉讼对投资者来讲是最不利的,而共同诉讼处于中间,最有利于投资者的是集团诉讼。而表2的收益看,对于上市公司来讲,最有利的诉讼方式是单独诉讼,其次是共同诉讼,最糟糕的是集团诉讼。

四、 集团诉讼对上市公司策略选择的改变

在共同诉讼下,纵然上市公司败诉,还是会有收益,该收益是源于部分投资者被迫放弃诉讼而来。而如果遇到只有全体投资者起诉才能达到最低起诉条件(成本=收益)的情形,那么由于投资者的分散与交易成本的存在,致使难以聚齐全部投资者形成共同诉讼,纵然是提起诉讼了,上市公司利用投资者在共同诉讼中所处的不利地位迫使其接受低额和解,从而出现上市公司虚假陈述的侵权成本部分或全部由全体投资者承担的怪象,这也就是所谓的侵权风险外溢问题。这种现象,在单独诉讼下更加严重。总之,上市公司通过单独诉讼与共同诉讼可以获得虚假陈述的净收益,而且可以通过博弈分析得出,上市公司选择虚假陈述是最优的策略,从而导致了上市公司的集体性虚假陈述。以共同诉讼为例,如上文所分析的,上市公司进行虚假陈述有收益75万或5万,这样,在共同诉讼下,上市公司的信息披露策略变成图2。

图2共同诉讼下的博弈

从图2得出:如果公司乙选择虚假陈述的话,不管公司甲选择何种策略,公司乙都处于不败的境地,虚假陈述策略对于乙来讲是最优的选择,反过来看,如果公司乙采取了真实的策略,那么其收益将取决于公司甲的策略,显然,在共同诉讼下,虚假陈述是最优的信息披露策略。或许可以通过联合来避免自己采取真实披露而对方采取虚假陈述策略所遭受的不利益,但是,由于虚假陈述始终能带来收益,因而在缺乏相应的惩罚机制下,在各自利益驱动下,双方还是会集体性撕毁协议,选择虚假陈述策略。

但是在集团诉讼下,由于是一人起诉,全体投资者受益,不会出现共同诉讼中会因交易成本的原因而有投资者遗漏的情形,并且由于是每个投资者都是一个有力的监督者,上市公司进行虚假陈述被发现的概率极高,为便于解释问题,设为100%。一旦败诉,上市公司除面临着全体合格的投资者巨额的民事赔偿责任外,还面临着名誉扫地、加速到期债务、难以获得信用融资等风险。由表2中的数据得出在集团诉讼下,公司甲乙进行不同信息披露策略的收益:如果甲乙都进行虚假陈述的话,其要遭受30万的损失;如果都进行真实披露的话,都获得50万的收入;如果只有甲进行虚假陈述的话,甲的收益是40,而乙由于信誉良好,除了获得原来的收益外,还获得了部分本该由甲获得收益,如部分股民将资金转投给乙公司,银行提供更优惠的贷款条件等,即暂设乙的收益为55,反之亦然。于是图1的博弈选择就演变为图3。

图3 集团诉讼下的博弈

从图3看,集团诉讼已经改变了甲乙原来的信息披露选择趋向:选择虚假陈述的策略不再是最优策略,相反,选择信息披露策略是最糟糕的选择。现在,选择真实披露策略,反而是最优的策略。集团诉讼不仅仅抑制了上市公司的集体性虚假陳述,而且也激励了上市公司进行真实的信息披露策略。

五、 结论

集团诉讼能够抑制上市公司的集体性虚假陈述,并且改变了上市公司以虚假陈述为最优选择的策略选择结构,激励了上市公司自觉选择最优的信息披露策略——真实披露。当然,集团诉讼能使真实的信息披露策略成为上市公司的最优选择,这还取决于制度设计上能否解决集团诉讼中的律师道德风险问题。因而,集团诉讼是否值得引入还需谨慎对待,不过“我们不能仅仅因为集团诉讼有被滥用的可能,就为集团诉讼的引进设置重重障碍。如果这样做,简直就是本末倒置。根据运用的实际情况,是有办法控制滥用现象的。”

尽管2007年1月的股市还在飙升,但是,投资者保护的制度构建却比以往任何一个时刻都重要,这包括了程序法与实体法两方面的内容。构建一个让证券市场上所有参与者都不能像恶棍一样行事的法律制度却是证券市场健康平稳发展的一个必要条件,因为一个坏的制度,会让好人也变得非常贪婪与无耻,但一个良好的制度,却会让恶棍像老实人一样行事。简而言之,证券市场的健康发展,期待我国从证券民事诉讼制度上进行一系列的改革。

参考文献:

[1]Lynn A.Stout. the Investor Confidence Game[Z].The Ninth Annual Abraham L.Pomerantz Lecture, http://ssrn.com/abstract_id=322301,2004-10-15.

[2]朱羿琨,陈楚钟.集团诉讼与系统性偏袒之矫正——证券市场虚假陈述侵权案的博弈分析[J].暨南学报,2005,(3).

[3]朱中云,王先甲,刘跃前,周晓熙.证券民事诉讼中共同诉讼机制的博弈分析[J].科技进步与对策,2004,(2).

[4]Finding Strategic Corporate Citizenship:A New Game Theoretic View[J].Harvard Law Review ,Apr ,2004.

[5]道格拉斯·G·拜尔,罗伯特·H·格特纳,兰德尔·C·皮克.法律的博弈分析[M].法律出版社,1999.

[6]Locating Investment Asymmeteries And Optimal Deterrence In The Mass Tort Class Action[J].Harvard Law Review ,June, 2004.

[7]肖建华.群体诉讼与我国代表人诉讼的比较研究(二)[J].比较法研究, 1999,(2).

[8]郭锋.虚假陈述证券侵权赔偿[M].北京:法律出版社,2003.

责任编辑 杨小民