粤语有定的“量+名”结构

2007-12-13单韵鸣

单韵鸣

摘要:通过访问20名广州人,并对选定语料的封闭性调查,发现用“量+名”结构表示有定出于发话人对交际实际情况的判断;数据表明,用有定的“量+名”结构是发话人进行回指的常用形式。在宾语位置上的某些“量+名”结构只能理解为有定,粤语典型的SVO语序是“量+名”结构在宾语位置上产生歧义的句法原因。

关键词:粤语;“量+名”结构;有定;话语;SVO语序

中图分类号:H178文献标识码:A文章编号:1009-055X(2007)05-0047-04

一、过往研究以及遗留的问题

“有定”和“无定”是名词性词组语义研究中一对重要的概念。名词性词组所指的对象确定,是实际存在的某一(些)事物,‘说话人和听话人都能把它从同类事物中识别出来的,这种名词性成分所体现的语义指称特征就为“有定”;反之,所指对象不确定,可能是实际存在的也可能是实际不存在的,即使实际存在,听说双方,或至少听的一方不能把它从同类事物中识别出来的名词性成分,其所体现的语义指称特征就为“无定”。

普通话里,人称代词、专有名词和“指+(量)+名”结构等所体现的有定性明显;“数+量+名”,尤其是“一+量+名”和省略了“一”以后的“量+名”则体现很强的无定性。

粤语的“量+名”结构从语义指称上来说,可理解为有定或者无定,这跟普通话只能理解为无定的“量+名”结构不同。

粤语有定的“量+名”结构,历年来都吸引着众多学者的眼光。早在1989年,张洪年指出,粤语的量词有定称的作用,“量+名”结构可以确定所指对象,但并未指出对象的远近。周小兵认为“广州话的量词有标示有定的功能”,量词在“量+名”结构中起定指的作用。刘丹青认为粤语量词的定指功能已经高度句法化了,它们的功能在某些程度上有点像英语的定冠词the。周小兵和刘丹青所指的“定指”跟张洪年的“定称”大致相同,都认为粤语的量词有定指功能,量词在“量+名”的结构中可以确定名词的所指对象,其出现的位置可以是动词前或动词后。在宾语位置上,有时候为有定有时候为无定,要看具体语境来判断。

施其生列举了“量+名”结构在主语和一些宾语位置上为有定的种种情况,并指出“量+名”在兼语和宾语位置上指称有歧义,分化歧义要看具体语境。但施先生并不认为粤语量词本身有定指的功能,因为,“量+名”结构的有定无定与其所在句法位置有关。

石毓智把“量+名”结构表示有定归结于句法赋义的结果。也就是说,“量+名”在主语位置上时,主语这个句法位置赋予了“量+名”有定的意义。同时,随着“量+名”结构在主语位置上长期的高频率的使用,量词本身获得了定指的功能,以至“量+名”结构不必依赖于主语而在宾语位置上也可以确定指称。

陈小明认为粤方言中有定的“量+名”具有地域性特征,是古越语的一种底层遗存,当中的量词有定指的作用,但量词本身还没有演化为真正的定冠词。

总之,学者们围绕句法、语义和量词的语法功能都做了不少探讨。讨论的主要问题有粤语量词语法功能的特点、量词定指功能高度句法化或否、量词用法特点的地域性特征等等。其中有些问题似乎已得到认同,但也有被忽略或尚未能解决的问题,比如许多形式的名词性短语都可以表示有定,什么时候用“量+名”结构表示有定?为什么在宾语位置上的“量+名”结构指称有歧义?这可能跟他们仅仅针对有定一个现象,只在句法和语义层面研究有关。本文立足于交际话语,结合粤语的语序特点来看待有定的“量+名”结构,以求得到一些新的发现。

二、交际话语中有定的“量+名”结构

我们就什么时候用“量+名”结构来表示一个特定事物的问题访问过20位年龄不一、职业不同的广州人。4名被访者认为“量+名”“不知道是指哪个事物”,我们说出一个可以表示特定事物的情形,他们才承认“量+名”有时候指“特定的事物”。另外14名被访者认为“量+名”“有时知道是指什么事物,有时不知道,要看什么情况”。还有2名被访者对这个问题觉得不太清楚。当我们进一步问那18名被访者“你什么时候会用‘量+名来指特定的事物”时,他们的观点可概括为:只有觉得对方应该知道所指的情况下才会用“量+名”结构来指一个特定的事物。

值得注意的是,发话人“觉得对方应该知道”,说明使用“量+名”结构表示有定是基于发话人的主观判断,那么什么是“对方应该知道”所指的情况呢?如果发话人的判断失误,又怎么办呢?针对这些疑问,我们不妨跨出句法的限制,在交际话语中找找答案。

我们记录过广州人用“量+名”结构表示有定的对话,也对广州电视台制作的粤语系列剧《开心二十四味》(下简称《开心》)中的20集做过封闭性的调查,发现表示有定的“量+名”一般出现在话语中的后续句里面。所谓后续句,就是承接上文的句子。请看下面的例子(例子如出自《开心》,句末黑体字注明剧名):

(1)上个礼拜买咗一部手机,先用咗几日,部手机就唔见咗喇!(上星期买了一个手机,才用了几天,手机就不见了!)

(2)镜头由一个BB拉开,个BB喊得好犀利……原来抱住个BB嘅系一个男士,个BB笑得好开心,然后个男士讲“用邦宝纸尿片”……点啊,我条桥正唔正啊?(镜头由一个婴儿拉开,这婴儿哭得很厉害……原来抱着这婴儿的是一位男士,婴儿笑得很开心,然后这男士说“用邦宝纸尿片”……怎么样,我的点子好不好?)开心,揾钱容易分钱难

发话人一开始用“数+量+名”的形式把“手机”、“BB”和“男士”介绍给受话人,当他承接上文,再次提到该事物的时候,就说“部手机”、“个BB”和“个男士”,因为他认为受话人根据前面话语的信息能确定是哪个“手机”、哪个“BB”和哪个“男士”。很明显,“部手机”、“个BB”和“个男士”分别是“一部手机”、“一个BB”和“一个男士”的回指(anaphofic reference)。

(3)甲:你嘅车呢?你唔系揸车出去嘅乜?(你的车呢?你不是开车出去的吗?)

乙:我唔系几舒服,泊咗部车响酒店个停车场度,打的翻。(我不是很舒服,把车停在酒店的停车场那儿,坐出租车回来的。)

(4)甲:你有无粤语拼音录音带啊?(你有没有粤语拼音录音带?)

乙:有啊。(有)

甲:你借畀我听两日,得唔得?(你借给我听两天,行不行?)

乙:得。饼带就挤喺书架上便。(行,那盒带子就在书架上。)

(5)甲:我哋呢栋楼真系有贼啊!不如快啲报警啦!(我们这栋楼真的有贼啊!不如快点儿报警吧!)

乙:唔使,今晚我哋先捉住个贼,再报警,唔好浪费警力。(不用,今晚我们先捉到那个贼,再报警,不要浪费警力。)开心,疑心生鬼

有定的“量+名”结构作为某一事物的回指在

后续句里出现,在对话中更为常见。依据对话内容,“部车”是前文“车”的回指;“饼带”是指“粤语拼音录音带”;“个贼”是“我哋呢栋楼”里面的那个“贼”。值得注意的是,回指不仅出现在相邻的小句之间,而且还出现在话语的段落和段落之间,如例(2)和例(4),所以判断“量+名”结构是否回指形式尤其要考虑整个话语篇章。表示有定的“量+名”除了在话语的后续句中出现以外,还会出现在话语的始发句中。所谓始发句,就是第一次介绍一个新事物的句子。前面的话语并没有出现过该事物,所以这时候它所指的事物要么在话语发生的现场,是情景所指(situational reference),要么跟一个听说双方都知道的事物相关,可以由常识推理得知,如:

(6)件衫你着几靓啵,买咗但啦!(这件衣服你穿挺好看的,买下它吧!)

(7)细包啊,饮咗听啲牛奶啦。(小包啊,把牛奶喝了吧。)开心,亲情租借

(8)你放低把刀先啦,吓亲但哋啊。(你先把刀放下,把他们给吓着了。)开心.隔壁开了间大排挡

(9)我哋睇啱咗一间屋,个厅好大,方方正正瞰,应该几好用嘅。(我们看上了一个房子,厅很大,方方正正的,应该挺好用的。)

前三句的“件衫”、“啲牛奶”和“把刀”都在对话的现场,即使发话人在始发句中说了,受话人根据实际情景也能确定所指的对象;最后一句“个厅”是前文“一间屋”的一部分,受话人在前文得知关于“屋”的信息后可以推理得知“个厅”是“屋”的“厅”。

概括起来,所谓的“对方应该知道所指的情况”有三个:(1)对之前某个旧信息进行回指;(2)谈及说话现场的某个事物;(3)谈及跟旧信息相关的事物。在这些情况下,广州人用“量+名”结构表示某个确定的事物。

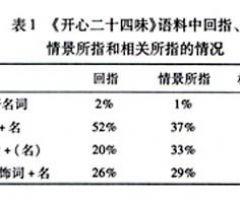

在20集粤语系列剧《开心二十四味》的封闭语料中,我们做了粗略的统计,除了专名和代词形式以外,各种回指、情景所指和相关所指的形式以及所占比例如表1。

由表1数据得知,用“量+名”结构作为回指和情景所指的形式,指称确定的事物,使用频率均超过了其他形式,其中又以作为回指最多。可以说有定的“量+名”作为回指是粤语交际中常见的情况。

另一方面,如果发话人认为“对方应该知道”的判断是错的,受话人由于种种原因未能辨别所指对象的时候,实际交际中发话人会改用别的更明确的形式指示该事物:

(10)甲:唔该喺台度递支笔畀我。(麻烦把桌上那支笔递给我。)

乙:呐。(给。)

甲:唔系呢支,系嗰支啊,有笔套嗰支。(不是这支,是那支,有笔套那支。)

甲提出请求的时候,以为乙知道他要的是哪支笔,所以他只用“支笔”。乙拿错了,他知道乙不清楚所指,就改用“嗰支”的“指+量”形式,甚至用“有笔套”等限定性短语给乙更明确的指示。又如:

(11)甲:你后尾仲有无见过个细路啊?(你后来还有没有见过那个小孩?)

乙:边个啊?(哪个啊?)

甲:呢,嗰日喺公园度撞到嗰个有啲弱智嘅细路呢。(那天在公园里碰到的那个有点弱智的小孩。)

乙:哦,嗰个啊,无啊,去咗第个区都唔定咯。(哦,那个,没有啊,可能去别的区了吧。)

甲原以为乙知道她说哪个小孩,就直接说“个细路”,但事实上乙已经忘了,甲紧接着改用“从句+名”的形式,对“细路”作了更多的描述,使乙记起来。

这种由于交际出现理解上的偏差而改变表达形式的现象,恰恰体现了“量+名”和“指+量+名”或“从句/修饰词+名”表示有定的区别。有定的“量+名”只表示某个确定的事物,“指+量+名”有很强的指示和指别的意义,“从句/修饰词+名”则侧重于对所指事物的限定和描述。

三、粤语典型的SVO语序和宾语位置上的“量+名”

在封闭语料当中,我们发现并不是所有在宾语位置上的“量+名”结构都有歧义,有一些“量+名”结构只能理解为有定,如:

(12)一于deb6烂但个大排挡,砍晒啲台台凳凳嚟当柴烧。(要砸烂他的大排挡,把那些桌子椅子砍光,当柴一样烧!)开心。隔壁开了间大排挡

(13)畀埋樽狗粮你喇,如果唔系,但肚饿个阵无得食喋啦。(这瓶狗粮也给你了,否则,它饿的时候就没得吃了。)开心,疑心生鬼

(14)有哟头痛添,唔得,要入去剜阵,不过要食埋粒提子先。(有点儿头痛,不行,要进去睡会儿.不过要先把这颗葡萄也吃了。)开心,假病无孝子

(15)你做乜攞翻条布落嚓啊?(你干嘛又把那块布拿了下来?)开心,隔壁开了间大排挡

(16)乡下佬好似你咁威,设到个局咁密实又真是少有喔!(乡巴佬像你这么厉害,把局设得这么周密的真的是少有!)开心,远房表叔

赵元任曾提出汉语“有一种强烈的趋势,主语所指的事物是有定的,宾语所指的事物是无定的”。石毓智也谈到在句法赋义和词汇标记原则的作用下,有定的名词性成分往往要置于动词前,或在宾语位置上用指示词“这/那”来确定所指。如果将例句的粤语表达形式跟普通话进行比较,不难发现它们呈现出有意思的差别。普通话的表达形式,完全体现了有定在前的趋势和规律。句子中用“量+名”结构来指称的有定的名词成分语义上是受事成分,在普通话里却大部分都被提到了动词前面,作主语(如13句)或者作介词“把”的宾语(如12、14、15、16句),整个句子不再遵循SVO语序。粤语的表达形式则不太符合汉语的“强烈趋势”,有定的“量+名”结构作为动词宾语出现在动词之后,整个句子为SVO语序。

我们认为粤语典型SVO的语序是有定的“量+名”结构背离汉语“强烈的趋势”而倾向于出现在宾语位置上的原因。在汉语有定在前的“强烈的趋势”的作用下,例句中有定的“量+名”语义上是受事宾语,整个结构大都可以放在动词前主语或“将”字宾语的位置上,如13句可以说成“樽狗粮畀埋你喇,如果晤系,佢肚饿个阵无得食口架啦”;12句说成“一于deb6烂但个大排挡,将哟台台凳凳砍晒曝当柴烧”。但人们通常还是习惯把它们放在动词后面,使句子仍然符合SVO的语序特点。这说明粤语SVO语序的制约力比起汉语的“趋势”作用更强大,典型的SVO语序使语义上作为受事成分的有定的“量+名”结构克服了其他原则的约束,仍然保持在原来的句法位置上。而普通话的SVO语序相比之下没有粤语典型,制约力不及汉语的“趋势”,在表达上就会呈现出上述差异。

如果承认了粤语典型SVO语序具有强大的制约力,足以抗衡,甚至比有定要在动词前的制约力更强大,那么宾语位置上“量+名”结构产生歧义的原因也就可以解释了。有定的“量+名”和无定的“量+名”从语义指称和发话人传递信息的意图上来说都同形而异质,作为受事宾语时,句法上它们都受到粤语SVO语序的制约,需要遵循受事宾语在动词之后的制约,所以有定的“量+名”结构在动词宾语和兼语位置上出现的机会大大增加。正因为有定和无定的结构又同形,于是就有了产生歧义的可能。可以说,粤语典型的SVO语序是宾语位置上“量+名”结构指称容易产生歧义的句法原因。

粤语“量+名”结构指称有定是一个区别于普通话的有趣的现象。我们突破仅就量词的语法功能、语义进行研究的框框,结合广州人的实际交际,从话语篇章的角度,论证了用“量+名”结构表示有定是出于发话人对交际实际情况的判断;有定的“量+名”结构是发话人进行篇章回指常用的形式。同时,我们联系粤语的语序特点,论述了粤语典型的SVO语序是宾语位置上“量+名”结构指称产生歧义的句法原因。希望发现所得能成为前人研究成果的有益补充。